「黨給我智慧給我膽,千難萬險只等閑,為剿匪先把土匪扮,似尖刀插進威虎山!」

這幾句【智取威虎山】裏的唱段,即便不是京劇愛好者,也一定聽過。慷慨激昂的旋律,留住的不只是革命年代的激情,還有中國人所特有的不怕險阻、直抵勝利的精氣神。

伴隨這段唱紅遍大江南北的,還有劇中男主楊子榮的扮演者——著名京劇表演藝術家童祥苓。

令人悲痛的是,12月2日童祥苓老師在上海逝世,享年89歲。8日,童祥苓老師的追悼會在龍華殯儀館舉行,300多名各界人士前來悼念,送別這位藝術大師。

童老師去世後,我們也聯系到了國家一級演員、第29屆中國戲劇梅花獎獲得者,也是童老師的學生——傅希如,和他一起緬懷童老師的生平故事和藝術成就。

著名京劇表演藝術家童祥苓

【對話/觀察者網 小婷,整理/觀察者網 鄭樂歡】

觀察者網:

童老師在【智取威虎山】中的楊子榮形象深入人心,甚至一度有人認為他本人就是楊子榮的化身。後來接演【智取威虎山】,您也曾得到童老師的親自指導。能跟我們介紹下,童老師是怎麽理解楊子榮這個人物的嗎?作為早期出演楊子榮的藝術家,童老師有哪些創新?

傅希如:

在編排這出戲之前,其實我們對歷史上真實的楊子榮也做過一些研究和考察。

真實的楊子榮非常高、非常瘦,他的長相、氣質和童老師完全不一樣。但即便我們明明知道有這樣一個真實人物,知道了他的歷史和過往,但還是寧願相信童老師的這個藝術形象,他就是我們心目中的楊子榮,這也正是藝術的魅力、京劇的魅力。

實際上,當初排演【智取威虎山】這出戲時,童老師並不是楊子榮的第一人選,也是經歷了幾任之後,才決定把童老師調來演楊子榮。

這出戲之所以這麽成功,除了童老師對楊子榮的成功塑造,也包含了當時整個劇組的創作和辛勤勞動,是集體智慧的結晶。童老師生前一天到晚都把這些掛在嘴上,他也非常感謝有這樣一個機會和平台來展示自己的藝術。

其實在排這部戲的時候,童老師的日子過得還是很苦的。白天排練,晚上還要繼續去幹活,居住條件和飲食條件都很差,所以可以說童老師是在極度困難、艱苦的情況下完成了一部偉大的作品。當然這部偉大的作品,也包含了太多人的智慧與付出。

雖然童老師在當時遭受了很多的不公和折磨,但他始終對黨、對新中國充滿了感激和熱愛。

比如當童老師對著「小常寶」說「毛主席,共產黨會給我們做主的」時,他的眼睛看向前方,稍稍往上擡一點,眼中充滿了信任、感激、憧憬,仿佛在說「毛主席和共產黨為人民做主,為人民開創幸福的未來」。這種精神內核促使童老師在理解楊子榮這個人物的時候,是將他放在一個大的政治環境和社會背景裏去理解的。

楊子榮是中國共產黨的代表,他的目標是解救千千萬萬被軍閥、土匪欺淩的普通老百姓。所以童老師在演這個角色的時候,展現出的對窮苦老百姓的同情,對土匪的嫉惡如仇,實際上都是他對共產黨、對新中國的理解和熱愛。

為了演好楊子榮這個人物,童老師做了很多的努力,在藝術表演和演唱方面都相當用心。其實大家可以看到,童老師在【智取威虎山】裏的亮相和他在其他的戲裏是完全不同的,比如說在這部戲中,他的動作身段都是比較精神、充滿鬥誌、昂首挺胸的,而且眼神堅定、腳步輕盈,這些都是基於他對楊子榮這個人物的理解摸索出來的。

包括他一直跟我說,前面演解放軍和後面演土匪是不一樣的。演解放軍要有正氣,同時要突出偵察排長的那種激情;演土匪的時候要突出匪氣,要有那種跟土匪打成一片的所謂「豪邁」、「義氣」等等,這些在表演的時候都要區分開來。

觀察者網:

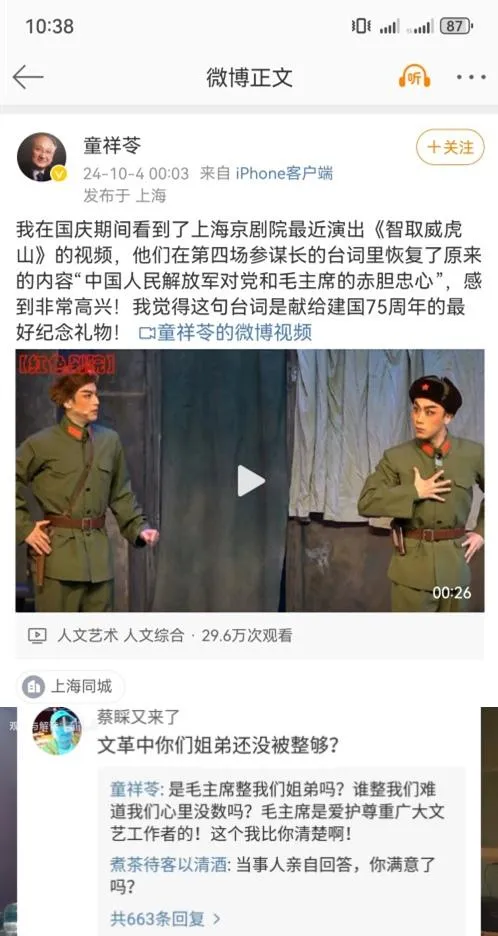

您剛才提到童老師對共產黨和新中國的熱愛,我想起最近有網友截出來一張童老師的微博圖片,說今年國慶期間,童老師發文稱上海京劇院最近的演出,恢復了原來台詞裏的「中國人民解放軍對黨和毛主席的赤膽忠心」,他感到非常高興,覺得這句台詞是獻給建國75周年的最好紀念禮物。

傅希如:

是的,我在和童老師的交流中,他也經常跟我說這些。從這裏也可以看得出來,童老師對於共產黨、對於毛主席真的是充滿了感激和崇拜,他是一個愛黨、愛國和愛人民的藝術家。

觀察者網:

年輕一代演員沒有經歷過那個歷史時期,在接演【智取威虎山】後,您自己怎麽理解楊子榮這個人物在當下的意義?

傅希如:

剛剛接手【智取威虎山】的時候,我大概是20多歲,年齡也不太大。一開始完全是照葫蘆畫瓢,就是模仿童老師的動作,模仿他的唱腔、身段等等。後來,我接演了取材於「紅巖」的現代京劇新編戲【浴火黎明】。為了排這個戲,我們去重慶的渣滓洞進行實地考察,還去了井岡山、紅旗渠這些革命老區。

當我們看到渣滓洞刑訊室的那些刑具和現場環境,感觸非常大,完全體會到了當時共產黨員那種堅韌不屈、視死如歸的精神,所以慢慢地從心理上,對於革命誌士和那段歲月,有了更加具體的感受和體會,這是我們從書本上感受不到的。

這個時候回過頭來再演【智取威虎山】,感覺自己的眼神和動作就不再像以前那麽空了。再加上當童老師跟我說到毛主席、共產黨的某句話時,那種眼神、心理的狀態愈發讓我的心理依據變得更加充分,我投入到表演中的感情愈加油然而發,而不是一種很做作的狀態。

觀察者網:

童老師的一生非常坎坷,經歷過特殊的歷史年代,離開京劇舞台比較早,但他從來沒有離開過京劇。在守正創新、對年輕演員教誨方面,童老師給您留下了哪些印象?

傅希如:

童老師特別平易近人、和藹可親,完全沒有「偶像包袱」。我每次見到童老師,不管是從穿著上還是從行為上,他就像我爺爺一樣很隨意。有時候我們一起在家裏吃完飯然後出去遛狗,一邊遛狗一邊說戲,累了就歇一會兒,休息完再繼續跟我說。

說的內容也不是那麽正式,一會說他的個人經歷,一會說這個戲的精彩之處,一會說我的不足之處,非常的瀟灑不羈。

童老師的教學非常開明,都是因勢利導、因材施教。他經常說的話就是:「你的個頭、扮相跟我都不一樣,不要一味去模仿我。」他說每個人的形象都不一樣,所以要按照正常的舞台審美,代入人物去表演。要考慮解放軍應該是什麽樣子的,偵察排長應該是什麽樣子的,而不是童祥苓是什麽樣子的。每個人都應該按照自己的條件和對藝術的理解去塑造人物。

他曾經對我說,學戲就一個宗旨:要學就學我的藝術精神,不要學我外在的表演形式。我覺得這是非常偉大和了不起的教學理念。

包括他曾經教我諸葛亮的上場,因為他學過馬派,上場時那個晃的角度、顛的感覺,我學了半天也學不出來。因為我個子比較高,再穿上厚底,跟童老師走出來的感覺就完全不一樣。所以他說你不要按照我這個來,你就按照正規的台步去走。

很多時候他教的時候是那樣教,但我學完以後,他還會根據我的自身條件進行調整。像學習【空城計】和【失街亭】時,他說這個唱你別按我的,你就去聽余叔巖十八張半裏的唱,不要按照我的唱——這就是一個藝術家的胸懷和格局。

其實我在2017年就已經拜了童老師,但是一直沒有去宣傳,也沒有一個正式的拜師儀式。我當時的考慮是,覺得我傳承的還不到位,怕丟師傅的人,就沒有去說。

本來想明年要正式舉行一個拜師儀式,因為正好是童老師的九十大壽。其實今年他89歲壽宴的時候,已經把這件事情提上日程了,也已經定好了很多細節,但是現在很多事情都來不及了。

童祥苓老師為傅希如寫的扇面

觀察者網:

【智取威虎山】是一出革命現代性。對於革命現代戲,業內也有不少爭議。從音樂、戲劇結構、唱詞念白,甚至包括在對京劇的推廣和普及上,革命現代戲都有對傳統戲的突破和創新,但因為誕生在特殊的時代,也讓很多人容易從政治的角度進行解讀,忽略了它的藝術價值。您怎麽看革命現代戲在京劇藝術現代化行程中的作用?

傅希如:

革命現代戲對於京劇的發展創新,可以說起到了非常大的推動作用,它總結了傳統劇目的一些精華,同時做出了非常銳意、精彩的創新。

比如說【智取威虎山】中【打虎上山】一折,就把傳統和創新結合得非常完美。它看起來好像不是原汁原味的京劇,但是它已經比京劇更上一層樓了。無論是從音樂的豐富性,還是從表演的現代性來講,都能讓大家更方便地理解和欣賞京劇藝術。

這出戲之所以能久演不衰,除了政治表達之外,還有藝術上的成就獲得了大家的認可,再就是戲中對人生、家國情懷的表達,這個是不會過時的。

現在一提起【智取威虎山】,一提起上海京劇院,它倆是緊密相連的。而且經過這麽多年的打磨,無論是從情節上,從藝術上,從舞台呈現上,這出戲都是首屈一指。

觀察者網:

您演過傳統戲,也演過現代戲、新編戲。在您看來,京劇要守正創新,該如何緊跟時代步伐,創作出更多能流傳下去的新戲、好戲?怎麽找準和「今天人的生活方式」相通的那一點?

傅希如:

每個時代都在呼喚英雄,都在渴望英雄。其實我們過去不乏優秀的革命題材作品,但很多都被逐漸遺忘了。【智取威虎山】為什麽在今天還會如此受歡迎?我想就是因為在這部戲中,它有一些人性和社會的共性,有一些現代人也可以深刻共情的東西,這也是值得我們去深思的地方。

的確,現在新戲很多,但似乎再優秀的新戲,也很難達到以前一些傳統劇目,包括一些次新編劇目,像【鎖麟囊】、【野豬林】、【趙氏孤兒】等這樣的高度?

當然,劇目本身和整個時代的發展有關系,以前文化娛樂專案比較少,京劇一支獨大。現在不一樣,網絡如此發達,大家足不出戶就能看到全世界各地的藝術形式或者才藝表演。而且現在大家喜歡的都是更加短平快的東西,像劇目這麽冗長、深刻的藝術作品,可能與大家的欣賞習慣和審美指向也不太吻合。但並不是說近幾十年來創作的新編劇目都沒有可取之處,這個真的未必。

我覺得不光是京劇,也不光是戲曲,所有的藝術門類都要找準和「今天人的生活方式」相通的那一點。為什麽大家現在喜歡看短影片?就是因為提供了情緒價值。這些短影片對現代人的需求進行了一個非常嚴謹的研究和琢磨,摸清了現代人需要的是什麽。那麽情緒價值就是我們藝術界所要緊緊把握的價值,我們這出戲能給觀眾帶來什麽樣的情緒價值——是我們在創作的時候必須要想到的,而不是閉門造車。

我覺得對於藝術創新而言,怎麽都是對的,或者說沒有對錯之分。如果把藝術比作一棵大樹,藝術的創新就是大樹上長出的枝杈。在大樹生長的過程中,每一個樹杈、每一個分支都是值得肯定和鼓勵的,因為你不知道哪一個樹杈會結出豐碩的果實。既然不知道,就不能否認樹杈,就得讓它生長,也許會有意想不到的收獲和結果。

所以現在很多人對於步伐比較大的改革和創新會持批判態度,當然批判也是需要的,藝術本身就是在批判與否定中不斷發展的成果,但我們也應當給予更多的鼓勵,這樣對藝術的發展也是有好處的。