誰是全球電動車界的扛把子?

如果說前些年特斯拉是唯一真神,那現在一定多了一個新選擇:比亞迪。

在2011年的時候,馬斯克對比亞迪的態度只是微微一笑。但2023年的馬斯克已經笑不太出來了,只能改口稱「他們的競爭力很強」。

(當年的老馬,還有些青澀)

到了今年,比亞迪的純電銷量眼瞅著要超過特斯拉,馬斯克對這個競爭對手也是越來越關註了。

前段時間,比亞迪和Uber達成合作(對,就是那個在國內被滴滴收購的Uber),10萬比亞迪電動車將登陸Uber平台。

而且令人拍案驚奇的是,這項合作中還有一部份,是 雙方將共同開發自動駕駛汽車!

要知道,王傳福早在去年就公開表達過他對自動駕駛並不看好: 「無人駕駛都是扯淡,弄個虛頭巴腦的東西那都是忽悠,它就是一場皇帝的新裝。」

這還沒到一年,比亞迪就開始自己打自己的臉。難道這是老王故意而為之,放出來的煙霧彈?

訊息曝光後,馬斯克很快便在評論區激情回復道: 「比亞迪需要迅速改變方向,否則他們就有麻煩了!」

乍一看有點像是馬斯克十分自信,「收手吧阿迪,再不收手就要被特斯拉幹掉了!」

但實際上,馬斯克這番話是回復網友的評論,意思其實是「比亞迪 主動回到自動駕駛這條康莊大道上, 算得上是迷途知返,識時務者為俊傑!」

那麽,比亞迪真的要「痛改前非」,重倉自動駕駛了嗎?又會不會在這一領域,和行業領先的特斯拉一決高下?

今天,我們就來好好聊一聊。

01. 比亞迪轉向自動駕駛?

眾所周知,特斯拉的願景之一就是實作自動駕駛。而隨著特斯拉率先將端到端、大模型帶上車,智能駕駛賽道便又開啟了新一輪軍備競賽。

時至今日,各家車企智駕系統的進展和表現,可以稱得上是熱火朝天。

頭部車企在追求智駕系統的好用、愛用,智駕實力不那麽強的車企則在猛補短板、力圖實作智駕系統的可用、能用。

比亞迪也不例外。智能化不算顯眼的比亞迪,這兩年在智駕上面的動作非常頻繁——

不僅和輝達勾勾搭搭,準備在下一代車型上使用算力更大的平台和芯片,還組織起了4000人的團隊,在智駕系統等方面搞起了全面自研。

怎麽看,怎麽有點「口嫌體正直」的意思。

不過船夫哥對設定的完善看上去也頗為合理,他認為 「無人駕駛為時尚早,智能駕駛已經到來。」

畢竟無人駕駛實作起來的難度非常高,法律法規問世也還沒個著落, 當下能落地量產的都是輔助駕駛/智能駕駛。

行業內對自動駕駛熱情的追捧,不過是被資本裹挾而起,當然是皇帝的新衣了!

但,和被大模型晃了一槍的長城一樣,比亞迪恐怕也沒預料,國內車企在智能化上的軍備競賽,正不斷將高階智能駕駛的體驗推向真正的無人駕駛。

今年蘿蔔快跑的火爆出圈,更是將普通人和自動駕駛的距離一下子拉近了。

網上各種「苕蘿蔔」的短影片到處亂飛,連我身邊對自動駕駛毫不關心的小姐妹都在主動分享,可見這一次自動駕駛以及robotaxi的討論度相當之高。

眼瞅著自動駕駛的實作不再只是科幻,業內的主流聲音都在向著自動駕駛這一最終目標前進,比亞迪就算內心上比較保守,在行動上也不能過於格格不入。

更何況, 盡管王傳福的話看上去有點像「豐田章男炮轟電動車」,但比亞迪絕不是排斥智能化。正相反,比亞迪也早早針對智能駕駛做出了布局。

2021年12月,比亞迪與Momenta成立了智能駕駛合資公司「迪派智行」;

更早之前的2021年2月,比亞迪還投資了地平線,那時高算力芯片征程5甚至都沒上市!

這番積極尋找外援賦能的操作,細論起來可比大眾集團早得多。只不過, 比亞迪此前更多是陪跑者而非領跑者的角色參與到智能駕駛的發展中。

而這,是比亞迪與特斯拉在智駕賽道上的第一個區別。

02. robotaxi的不可行性研究

接下來,比亞迪與特斯拉在智駕賽道上的第二個區別,是對robotaxi的不同態度。

其實嚴格說來,比亞迪壓根沒有提及robotaxi的事。 比亞迪和Uber的合作,本質上是向網約車平台供應電動車,針對當前的網約車模式小修小補而已 。

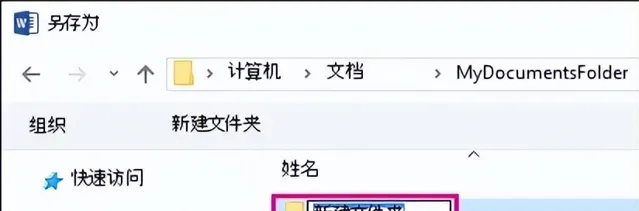

至於開頭熱議的共同開發自動駕駛汽車,大概率還只是個新建資料夾的狀態。

至於特斯拉的robotaxi,則是已經大刀闊斧地開動了。

馬斯克早在2016年的時候就設想過特斯拉車主的美好未來: 有事車自動駕駛送人,無事車出門接活賺錢。

隨著FSD一次又一次的升級,馬斯克覺得特斯拉在技術實力上已經具備了推出robotaxi的可行性,於是打算正式進軍這一業務。

站在馬斯克角度看,這麽做其實很合理,特斯拉車主就是特斯拉robotaxi業務的基本盤,他們要是願意將自己的車輛分享出去賺點外快,這就是 一個商業上的完美閉環。

從買車、貸款、保險再到拉活賺錢,車主圍繞特斯拉車輛的整個生命周期,全都可以在特斯拉這一家上完成,甚至有可能連個多余的APP都不用下載!

馬斯克也是這麽給特斯拉的股東畫餅的——

robotaxi將為公司市值帶來5到10萬億美元增長 ;車隊規模的增長潛力驚人,也許幾年之後 規模就會來到1000萬輛,之後很快會增長到2000萬輛。

看起來非常美好,但可信程度就要打個大大的折扣了。

之前社長就提到過, 真·自動駕駛的技術實力以及法律法規落地 都需要很長時間。這方面中美都一樣,美國也不敢貿然允許robotaxi敞開了在街上跑啊!

哪怕是現階段的測試營運,政府及相關部門也是要給營運商頒發牌照的,美國的Waymo、Cruise,中國的蘿蔔快跑、文遠知行,這些公司所營運的車隊,無論是前裝量產無人車,還是後期改裝車,每一輛robotaxi都得過審。

於是就來到了robotaxi普及的第三個難點, 量的問題 。

前段時間蘿蔔快跑招惹的一堆是非裏,一個無可辯駁的缺點就是, 現階段無人駕駛車沒有那麽靈活,勢必會影響道路交通。

這對於被堵在路上的人來說極為惱火,如果剛好碰到有急事,那惱火程度簡直會呈指數級上升。所以在測試營運階段,robotaxi只能以少量、限定區域的形式提供服務。

凡是想要提高營運車數量(300輛到500輛)、擴大營運範圍(郊區到主城區)、增長營運時間(夜晚到白天),都得經歷一次次審批透過的流程。

如果說這些限制只是robotaxi測試營運時的階段性產物,等自動駕駛技術更成熟,robotaxi的數量還是會有天花板。

因為 暴增的robotaxi依舊會影響交通!

李斌就曾經明確表達過,蔚來不會做robotaxi。他給出的理由也很簡單:

上海每天有400萬、500萬人開車上下班,如果他們的車都按特斯拉的邏輯,在車主上下班之余就出去拉活,而不是在停車場停著,那大街上湧入那麽多車,就會跟共享單車大戰時共享單車數量暴增的情況一樣,堵塞道路、無處下腳。

而且數量暴增的robotaxi也無法獲得很高的營收,共享單車在野蠻擴張後回歸合理,本質上是因為「最後一公裏」的需求終究有限,提供一定規模的車也就夠用了,robotaxi同理。

所謂閑時共享的邏輯,實際就是順風車。 領投嘀嗒出行的李斌,用數據來給馬斯克的robotaxi業務祛了個魅:嘀嗒出行的順風車,平均 一天只有1.1單!

從需求角度看,營運車一天得拉20單左右,和一天就放一兩單出來的順風車使用強度完全不可同日而語。

而當馬斯克說出初期會自己營運robotaxi車隊的時候,也就意味著這一階段的特斯拉robotaxi是純純的營運車,性質和現階段的Waymo或蘿蔔快跑無異。

那就得好好算一筆經濟賬了。

首先,Robotaxi的單車成本比普通營運車高。

在國內,即使是第六代的蘿蔔快跑無人車高達21萬元,這就比市面上跑的一水埃安S、「798」秦、軒逸、雷淩等10萬級車輛,貴了一倍有余。

其次,robotaxi的維護成本一點不比普通營運車少。

按照60萬公裏強制報廢的標準粗略計算一下,假設一輛車能跑6年,保險每年5000元共3萬元,保養就算3萬元,輪胎6萬公裏換一套是2萬元,電費按均價0.6元/kWh、能耗15kWh/100km算,是5.4萬元。

再加上洗車、補胎、換雨刮片等零零散散的東西,怎麽也要15萬元左右。

如果把這些成本都算起來,人的成本也就沒那麽突出了。

甚至考慮到解決就業、拉動消費等一系列影響,看上去高大上的robotaxi其實遠沒有傳統營運車輛來得重要。

03. 比亞迪和Uber的合作實質是......

賣車,可能是比亞迪牽手Uber最核心的原因。

不知道是不是巧合, Uber分別與比亞迪、特斯拉合作的區域,剛好互不重合!

今年1月,Uber宣布與特斯拉在 美國市場 展開合作,旗下的司機購買特斯拉Model 3/Y車型,可以獲得最高2000美元獎勵,主要是為了增加電車使用率。

而Uber和比亞迪的合作,則將從 歐洲和拉丁美洲開始,逐步拓展到中東、加拿大、澳洲和紐西蘭等地區 ,目的同樣是鼓勵司機使用電動車。

Uber為什麽會選擇比亞迪,這很好理解。作為全球新能源汽車銷量最高的汽車制造商,比亞迪已經初步打響了名頭,而且更重要的是, 比亞迪的車是真的便宜!

之前歐盟對中國電動車加征關稅的訊息曝出來後,很多機構就算了一筆賬:

如果歐盟確定加征關稅,那麽即使是對比亞迪征收30%關稅(加征17.4%的關稅,加上原有的10%關稅,共27.4%), 比亞迪出口的海豹依然能獲得6300歐元利潤,甚至比在國內賺得還多。

比亞迪垂直整合的成本控制不止造就了更低的單車成本,還包括零部件成本,即保養和維修成本也能打下來。再疊加融資租賃的折扣,買比亞迪跑網約車簡直不要更省!

合理推測,要不是比亞迪進不去美國市場,Uber或許希望在全球市場上都跟比亞迪展開合作。

而跟Uber合作,比亞迪也能拿到好處。

很多人認為的雙方共同開發自動駕駛汽車,其實更像是一個添頭。

哪怕在官方公告裏,這一條也只是被放在了最後的位置。畢竟比亞迪的智能駕駛還在蓄力中,Uber部署robotaxi也還需要時日。

更重要的,其實是廣告效應和品牌效應。

滿大街跑的網約車本身就是個活廣告,借鑒下很多人「能跑網約車證明車皮實耐用」的看法,海外市場越多比亞迪網約車,越能 潛移默化地幫助比亞迪開拓個人使用者。

而比亞迪的口碑乃至技術實力,也能憑借這次合作成為比亞迪和其他企業、機構乃至國家合作的範本,最終轉化為 比亞迪乃至整個中國汽車對外的宣傳名片。

而比亞迪和特斯拉,這兩個當下電動車行業的執牛耳者,也很有可能在下一個十年各憑本事,分到行業中最大的一塊蛋糕。