人口問題正在成為中國的「頭等大事」。別以為這只是統計表上的幾個數碼,它直接關乎國家的未來競爭力。2025年初,一份重磅政策檔高調出爐,明確將生育問題上升為「一把手工程」。這意味著,地方領導班子的KPI裏,多了一個硬指標——提高出生率。往小了說,這是為了讓大家敢生、願生、能生;往大了說,這是為了大國的長遠戰略。

可問題是,養孩子的代價真不是一筆小賬,誰來買單?

生育問題,能靠「發錢」就解決嗎?

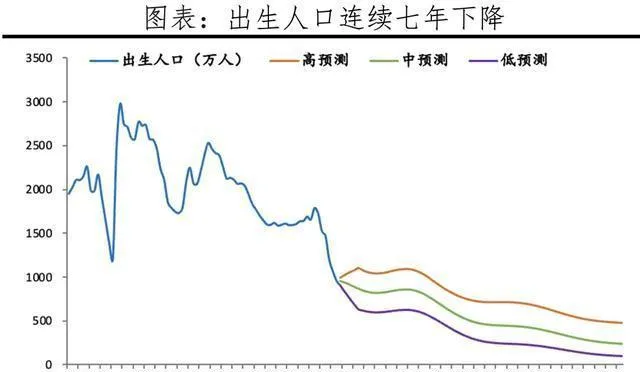

2024年,中國釋出了一套前所未有的生育支持政策,被稱為「全社會動員生娃的總動員令」。這份檔明確了從生育到育兒再到教育的全鏈條支持措施,堪稱「拼命三郎式」政策。過去幾年裏,全國人口負增長的趨勢已經讓人感到不安。2022年,中國60年來首次出現人口減少;到2023年,全國新生兒數碼更是跌至902萬,創下建國以來新低。

到了2024年,雖然「龍寶寶」帶來了些許出生率反彈,但數據依舊沒讓人高興起來。全年新生兒數量僅有954萬,比起龍年應有的平均增長振幅還少了0.6個百分點,這背後的趨勢令人深思。

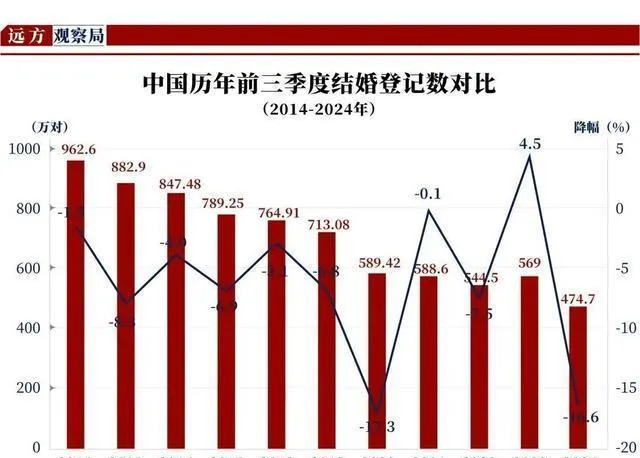

與此同時,結婚登記數量也在暴跌。這不是一兩年的問題,而是一種趨勢。2024年全年預計只有600多萬對新人步入婚姻殿堂,重新整理了40年的歷史新低。結婚少了,適齡育齡女性也在減少,誰來生孩子?這才是讓決策層感到頭疼的根本。

於是,國家出手了。目標很明確:構建一個「生育友好型社會」,透過「破天荒」的政策體系,讓大家重拾生育信心。這背後是怎樣的因果鏈條?

一、生娃成本太高,直接勸退

說到底,生孩子這事,在很多人眼裏已經變成了一場「豪賭」。從生育、養育,到教育,每一筆都像是個無底洞。

先說生育本身。女性為生育付出的機會成本高得驚人。一個學者團隊曾測算過,中國女性因生育錯失的職業機會平均相當於57萬元的收入損失,城市女性更是達到77萬元。這是什麽概念?就是一個普通白領要拿將近十年的薪金才能彌補回來。

再看養育成本。從奶粉到尿不濕,從嬰兒車到早教班,簡直讓人懷疑「養娃是不是在養金子」。2024年的一份報告顯示,從嬰兒出生到17歲,平均每個孩子的養育成本高達53.8萬元。如果再算到大學畢業,更是突破了68萬元。而像北京、上海這樣的城市,數碼直接飆到百萬元級別。

教育更是一場「軍備競賽」。學區房的價格就別提了,單是孩子的課外班和補習班,都夠普通家庭直呼「扛不住」。有調查顯示,育齡家庭在教育上的年均支出高達3.5萬元,占家庭收入的三分之一還多。

問題是,錢從哪裏來?很多人面對這樣的現實,選擇了「佛系」:不結婚、不生娃,安心當「月光族」。

二、政策「發錢」,能解決問題嗎?

為了應對這個問題,各地政府開始「砸錢」。湖北天門直接給二孩、三孩家庭發放最高16.51萬元的補貼,2024年當地出生人口暴漲17%,成了全國的「催生明星」。深圳也很大方,一孩補貼7500元,三孩漲到19000元。宜昌的生育支持則更加全面,除了現金補貼,還有育兒津貼、購房補助,甚至延長產假和護理假。

這些補貼確實讓一些地方的出生率短期內有所回升。但問題是,這種「砸錢」模式能否持續?有人提出,光靠錢不夠,還需要配套的社會支持。比如,托育機構的普及率、職場對於女性的友好程度,都直接影響生育意願。如果沒有這些軟環境的改善,生育補貼恐怕只是杯水車薪。

三、職場「天花板」,讓人生不起孩子

對於很多女性來說,生育意味著職業生涯的「暫停鍵」,甚至是「終止鍵」。有研究指出,生育會讓女性的職場時間減少6到7年,收入損失高達30萬元。

更別提一些公司對已婚女性的隱性歧視。很多職場媽媽的經歷是,升職加薪的機會被「預設」讓給了男性同事,因為她們「可能隨時會生二胎」。更糟糕的是,一些地方的招聘會上,企業甚至公開表示「不招已婚未育女性」。

政策檔裏提出,要鼓勵企業設定「生育友好崗位」,比如彈性工作制、居家辦公等。這是個好思路,但要真正落實,還需要政府的強力推動。

四、文化觀念的「隱形枷鎖」

除了經濟壓力,文化因素也在影響生育意願。過去幾十年裏,中國經歷了從「多子多福」到「少生優生」的觀念轉變。如今,很多年輕人對婚姻和生育充滿了抗拒。他們認為,孩子不是人生的「必需品」,反而是「奢侈品」。

有些地方政府為了扭轉這種觀念,開始在文化宣傳上下功夫。比如,杭州的「生育友好巴士」,車身廣告上寫著「孕育希望」。長沙更是在街道上掛出了「生三胎最牛」的標語,試圖用「接地氣」的方式鼓勵大家生娃。

但效果如何?有網友調侃,「標語喊得再響,不如直接發錢。」這背後反映的是,文化宣傳如果脫離了現實,反而會讓人覺得形式化。

五、全球「低生育率俱樂部」的啟示

低生育率並不是中國獨有的問題。看看南韓、日本,這些國家早已陷入「生育寒冬」。南韓的總和生育率已經跌破1,成為世界上生孩子最少的國家。

但這些國家的經驗也告訴我們,「錢+政策組合拳」是可以有效果的。比如,法國透過完善托育體系和增加生育津貼,讓生育率從低谷中回升。

中國顯然也在借鑒這些經驗。今年政策檔中明確提出,要加速托育機構建設,提高3歲以下嬰幼兒的入托率。數據顯示,中國目前的托育供給遠遠不足,入托率僅為7.86%,而已開發國家的平均水平接近30%。托育服務的普及,可能是改變生育困局的關鍵一步。

生育問題,不是單靠一兩個政策就能解決的。它牽涉到經濟、文化、職場、教育等方方面面,需要政府、企業、社會共同努力。有人說,孩子是家庭的希望,也是國家的未來。但在現實面前,很多人卻只能嘆一句:「我知道生娃重要,可我真的生不起。」如何讓這句話變成「我願意生」?

答案,還在路上。