伴隨短影片以及直播極為火爆,職業打假人已然成為網絡上全新的「風口」式人物。每當一場「打假」大戰拉開序幕之時,背後往往存在著諸多令人難以透徹捉摸的操作:這些職業打假人究竟屬於「正義的守護者」呢,還是「流量的攫取者」呢?

近期,良品鋪子與百雀羚這兩家頗具知名度的品牌,先後遭到了職業打假人的「揭露」,由此使其成為了輿論關註的焦點。 起初存在一位打假博主指出良品鋪子的「桂香堅果藕粉」存有摻雜木薯成分的狀況,而且其「酸辣粉」壓根兒就沒有「粉」,疑似存在配料表造假的問題。

此聲音快速在網絡上蔓延開來,眾多網友紛紛對其進行轉發且發表評論,抨擊良品鋪子存在涉嫌虛假宣傳的情況,甚至有人直接宣稱「自此以後再也不敢購買良品鋪子的產品了」。

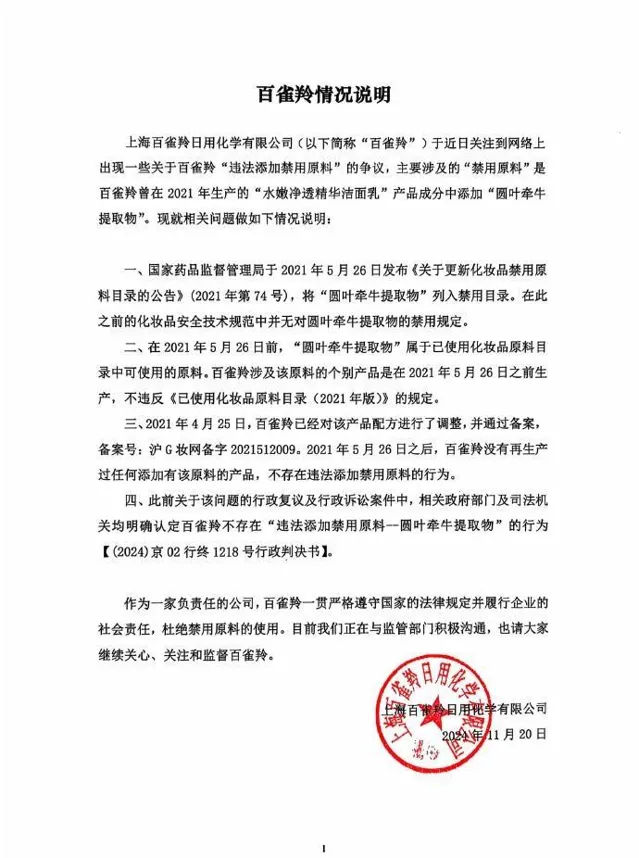

經過市場監管局的一番調查,查實這兩款產品均為合格,並未發現所謂的「造假」成分。在遭遇這般輿論壓力的狀況下,良品鋪子最終作出決定,向打假者提起訴訟,來捍衛企業的聲譽。接著,百雀羚也遭受一位自稱「打假專家」的博主予以曝光,稱其部份產品添加了禁用的原料。針對這樣的爭議,百雀羚同樣展開了自查的工作以及法律程式。

從這兩起事件裏,我們能夠領會到一種偏離「打假」原本宗旨的狀況——其並非僅僅是對假貨予以揭示,反倒演變為一場由職業打假人挑起的「輿論紛爭」。這些打假之人在高聲斥責、激烈抨擊的表象背後,有時所蘊含的並非全然純粹的正義,而是受利益驅動的「惡意打假」行為。

簡而言之,惡意打假並非純粹是出於揭示商品虛假資訊、維護消費者權益的目的,而是借助不實的指控、誇大事實或者蓄意挑起矛盾,以此來獲取關註並謀求流量。甚至還存在這樣的情形,經由炮製虛假新聞,誘導消費者產生恐慌情緒,借此來逼迫企業進行賠償或者公開致歉,以此達成勒索、謀取利益的目的。

此種惡劣行徑的出現,既得益於「打假」這一社會需求廣泛存在,又受到了互聯網文化以及流量至上的推波助瀾。在短影片平台以及社交媒體的推動之下,打假不再僅僅是單純的維權行為,反倒演變為一場充滿話題性的行銷遊戲。

伴隨「打假」之風的興起,職業打假人絕非僅僅如同我們當下所提及的那般僅有寥寥數人,而是已然演變成一個極為龐大的群體。其中既有真心實意地為消費者維護權益的打假者,亦存在為了流量和利益而進行「打假」的博主。其背後的緣由,大致不外乎幾個方面。

首先,依舊是由於相關法律不夠完善,監管存在漏洞。盡管中國已然擁有【消費者權益保護法】等相關法律,但在具體的實施環節上,仍舊存在一定的滯後性。眾多消費者面臨維權困難的情形,尤其是一些小企業或者中小商家,根本無法有效地應對打假者的惡意行為。

在這樣的情形之下,職業打假人便趁機「填補了空白」,某些博主憑借此在短影片以及社交平台上能夠迅速積累流量,甚至借助不實的曝光來謀取私利。

與此同時,伴隨短影片和直播的盛行,打假博主成功地抓住了消費者對食品安全高度敏感的神經,憑借激烈的言辭以及具有沖突性的畫面,更進一步地擴大了事件的影響力,不但使得「打假」這一話題成為備受熱議的焦點,還讓其個人賬戶和影片迅速登上了平台的流量排行榜單。

打假博主在極為短暫的時間內迅速積聚起海量的粉絲且獲取到頗高的關註度,由此順利實作了「流量變現」,博主的個人品牌與商業價值同樣獲得了極大程度的提升。這就促使部份人開始有意識地刻意炮製「假打」事件,進而成為所謂的「職業打假人」。

現今,隨著人們法律意識的持續提升,越來越多的消費者開始關註商品質素、售後服務等方面的問題。普通消費者或許由於缺乏專業知識以及時間精力,從而無法去維護自身權益,然而打假博主卻能夠扮演他們的「代言人」,以此贏得粉絲的支持並獲取商業價值。

恰恰是那部份被消費者寄予期望的打假博主,他們自身並不具備專業的檢測能力以及嚴謹的事實依據,而是憑借帶有情緒化的言辭以及誇張的表現形式,以此來吸引觀眾的關註,博取眼球,偏離了「打假」最初的核心主旨——對消費者合法權益的守護。

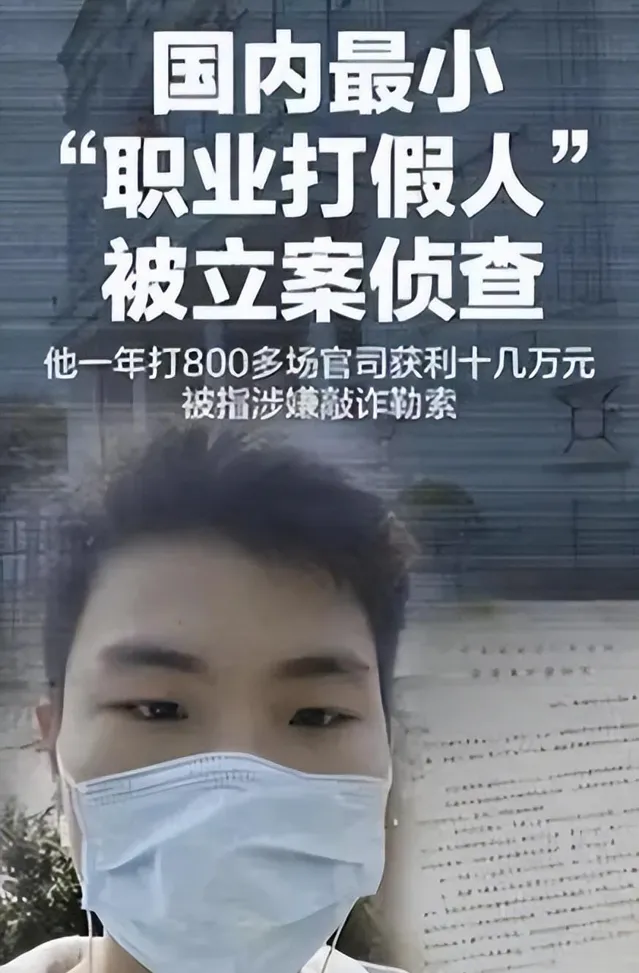

除了編造虛假之事、懷著惡意去打假之外,你可曾聽聞過另外一種「打假」呢:存在這樣一些人,明明清楚產品存在問題,然而仍舊主動多次購買,並非是為了實際使用,而是意在進行「告發」,隨後申請賠償,動輒達到甚至遠遠超過十倍之多。近期,河南禹州的一樁案件,更是將此種現象推至輿論的風口浪尖之上。

消費者張某在短影片平台看到一則關於減肥產品的推薦後,便購買了 6 盒該產品,總價為 3588 元。然而,張某服用後不但未能實作減肥的目的,還聲稱自身身體出現不適狀況,經檢測發現該產品含有違禁成分西布曲明。隨後,張某將賣家王某告上法庭,要求退還貨款,並賠付 10 倍金額共計 35880 元。

從表面上看,這好似是一個極為普通的消費者維權的事件。不過,經由法院的深入調查後便能知曉,此事絕非那般簡單,張某在此之前已然多次購置類似的產品並提起訴訟。尤為引人矚目的是,他在進行檢測的當天還與賣家商議「用法」,看上去全然不像是毫無準備的普通消費者,反倒更像是一個「職業維權者」。

法院最終判定,張某首單所購置的 3 盒屬於正常的生活消費行為,對其提出的懲罰性賠償訴求予以準許。然而,他第二次所購置的 3 盒,顯著超出了日常的合理需求範疇,存在涉嫌借助法律謀取不正當利益的狀況,故而對其賠償訴求不予認可。

【中華人民共和國食品安全法】明確規定,消費者能夠針對食品安全方面的問題索要十倍賠償,此條法律的初衷在於對普通消費者的合法權益予以保障,對制假售假行為予以懲處。然而,倘若「消費者」自身具備盈利目的,乃至透過「知假買假」來謀取利益,那麽此種行為還能否被稱之為「消費」呢?

最高人民法院於 2024 年所頒布的司法解釋已然明確,「購買者明知食品不符合食品安全標準,且在較短時間內多次進行購買」此種行為,務必對其是否超出合理的消費需求予以審查。倘若明顯與生活常理相悖,那麽就不能將其認定為普通的消費行為,而理應予以嚴格限制懲罰性賠償的適用。

因此,並非所有的「知假買假」都與法律所界定的「打假」相契合。某些職業打假人明明清楚產品存在問題,卻蓄意大批次進行購買,隨後憑借法律來要挾企業進行賠償協商,此種行為已然偏離了維權的原本宗旨,甚至有可能構成敲詐勒索。

法律專家指出,此種行為不但擾亂了市場秩序,而且極有可能對企業進行惡意損害,破壞正常的商業環境。尤其是對於一些小微企業而言,當其遭遇動輒幾十萬的賠償訴求時,極有可能因無力承擔而被迫關門歇業,這對於社會的整體公平發展也是極為不利的。對於那些明顯以謀取盈利為目的且屢次購買問題商品的職業打假人,法律同樣會予以限制並加以規範。

打假以及對消費者權益的保護,猶如拉鋸戰裏的兩端,若用力過猛或過弱,都會致使另一端受到損害。假貨屬於社會公害,故而打假之人由此產生,然而當「惡意打假」開始鉆法律的空子之際,我們的維權天平便開始搖擺不定了。

那麽問題隨之產生了:究竟應當怎樣在「打假」與「保護」這兩者之間尋覓到平衡點,從而讓消費者能夠安心,讓市場變得清朗呢?

假貨並非為現代社會所獨有的產物,其早在古代就已然存在。現今,它依舊以各種各樣的形態滲透到我們生活的諸多領域之中:像食品、藥品、化妝品、電器等等,乃至連學習資料都存在著盜版的情形。

假貨不但會對消費者的權益造成損害,還會對公共安全構成嚴重威脅,諸如偽劣藥品、含毒食品之類的,輕微之時會致使消費者財產遭受損失,嚴重的話則會危及到生命。

問題在於,假貨的「締造者」並非唯一應負罪責之人,那些明明知曉是假貨卻仍舊予以購買之人,乃至整個生態鏈上的「縱容者」,同樣難以逃避責任。眾多的人出於貪圖便宜或者存有僥幸心理的緣由,對假貨秉持著「能用即可」的態度,使得假貨擁有了市場。而職業打假人雖說揭露了部份假貨,但有的時候卻淪為了「次生災害」,給市場秩序帶來了新的沖擊。

消費者開展維權乃是社會所理應具備的需求。然而,濫用維權的情況也時有發生。比如說,存在惡意投訴、知假買假而後索賠之類的舉動,致使眾多企業深感頭疼不已。部份職業打假人並非真正誠心誠意地致力於維護消費者權益,而是出於謀取利益的目的,乃至將法律訴訟當作籌碼,與商家私下達成和解進而敲詐勒索賠償。

然而另一方面,假貨泛濫確是客觀存在的實際狀況。倘若不存在諸如懲罰性賠償之類的法律舉措,真正的消費者極有可能會因維權成本過高而選擇放棄追究,如此便會助長造假者的囂張氣焰。

故而,問題的核心在於:怎樣讓維權與法律達成合理的銜接,使得法律既擁有強大的威力用以打擊假貨,又能夠避免被濫用。

首先,打假絕不能僅僅依賴消費者去進行維權,也不能僅僅依靠職業打假人來「監督」,而理應從生產以及流通環節徹底斬斷假貨的鏈條。政府部門需加大對企業資質、產品質素的監管力度,構建起完備的追溯體系,例如借助產品編碼、區塊鏈技術等,讓每件商品的來源與去向都清晰明了。

此外,對於涉假的企業和個人,務必依據法律予以嚴厲的行政性和刑事性懲處,借此構建起強大有力的震懾作用,以防止假貨再度卷土重來、死灰復燃。

第二,職業打假人在一定程度上確實揭示出了假貨問題,然而當其演變為一種「敲詐行為」之時,就失去了其應有的價值。近些年來,最高法在對食品安全法的闡釋中,已然明確對職業打假的範疇予以了限定,諸如「知假買假」「非合理消費」之類的情形是不被支持高額賠償的。這些條款對於規範職業打假的行為發揮了積極作用,促使打假回歸其本質——即為消費者權益而服務。

與此同時,司法機關在審理相關案件之時,務必留意對消費者真實的維權行為與惡意索賠的界限進行區分,對於後者予以嚴厲懲處,從而避免法律資源被浪費。

此外,「打假」並非僅僅是政府以及企業的責任,消費者同樣也需要發揮積極的作用。很多時候,假貨之所以能夠在市場上存在,是因為消費者的認知水平以及警惕性有所不足。倘若每個人都能夠對低價的誘惑保持清醒的頭腦,並且敢於舉報假貨,那麽假貨就會失去其滋生的土壤。

打假與維權的天平絕不可能始終處於靜止不變的狀態,但只要我們持續對其支點進行調節,必定能夠促使它趨向平衡。假貨著實令人深惡痛絕,惡意打假也絕不能予以放任。與其寄希望於職業打假人,倒不如讓每一位消費者都成為健康市場的「守護者」。畢竟,我們所期望的並非是一次性補償所帶來的短暫愉悅,而是長久安穩的消費環境。