占士·A. 哈裏斯(章靜繪)

占士·A. 哈裏斯(James A. Harris)是英國聖安德魯斯大學哲學系教授,聖安德魯斯大學哲學、人類學與電影研究學院院長,主要研究領域為十七至十八世紀的歐洲道德哲學與政治哲學。著有【自由與必然:十八世紀英國哲學關於自由意誌的辯論】(Of Liberty and Necessity: The Free Will Debate in Eighteenth-Century British Philosophy, Oxford University Press, 2005)、【大衛·休謨思想傳】(Hume: An Intellectual Biography, Cambridge University Press, 2015)和牛津通識讀本【休謨】(Hume: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2021)。

【大衛·休謨思想傳】是迄今唯一一部休謨思想傳記。與莫斯納(Ernest Campbell Mossner)的【大衛·休謨傳】(The Life of David Hume)相比,哈裏斯的這部思想傳記側重休謨的思想發展而非生平故事。哈裏斯批評傳統上將【人性論】(A Treatise of Human Nature)看作休謨最重要甚至唯一重要的作品的觀點,同時反對為休謨的思想生涯尋求系統或整體解釋的做法,主張把休謨當作一位十八世紀的文人來閱讀,將休謨的不同作品看作同一種溫和懷疑的文人心性在不同領域的表達。本書中文版出版後,【上海書評】特邀清華大學政治學系孫宇辰和聖安德魯斯大學哲學系祁簫采訪了哈裏斯教授,請他談談休謨的哲學心性、十八世紀文人共和國與蘇格蘭啟蒙運動。

【大衛·休謨思想傳】,[英]占士·A. 哈裏斯著,張正萍譯,啟真館|浙江大學出版社,2023年12月出版,566頁,158.00元

您為什麽會想寫一部休謨思想傳記?在寫這本書的過程中,您面臨的最大挑戰是什麽?

哈裏斯:

第一個問題的答案非常簡單。在我著手寫作這本書之前,已經有三位傑出的休謨學者承擔了一項為休謨撰寫思想傳記的任務。不過毫不奇怪,三個人合寫一本書的計劃很難奏效——他們最後陷入了分歧。因此,這套叢書的編輯便聯系了我,問我:你願意來寫這本書嗎?所以寫這本書其實不是我的主意,而是劍橋大學出版社的想法。這是個有點嚇人的任務,但顯然我同意了,並在好幾年後完成了它。我認為寫這樣一本關於休謨的書的最大挑戰是缺乏證據。與其他文學或哲學人物不同,休謨留給我們的信件、日記和筆記很少,我們找不到傳記所需的基本材料,你基本上只能依賴公開出版的作品。所以,講述休謨思想發展的故事是極其困難的。與他的許多同時代人,比如洛克、盧梭或伏爾泰相比,休謨只有少數書信(大約兩卷)幸存下來,他讓人毀掉了幾乎所有的筆記。另外,據我們目前所知,他沒有寫日記的習慣。所以,沒有多少材料,這就是最大的挑戰。當然,從某種意義上說,這也為我帶來了不少自由,我想我可以自由地講述我自己的故事。

在這本思想傳記中,您建議我們在閱讀休謨的時候,首先把他看作一個文人(man of letters)。在十八世紀,何謂「文人」?休謨很早就決定成為一個文人,這個決定對他來說意味著什麽?

哈裏斯:

我想首先要說的是,我那句話要表達的主要論點可能是一個消極的論點,也就是說,在試圖理解休謨是一位什麽樣的哲學家的時候,要把我們自己當今的、二十世紀或二十一世紀對哲學的先入之見放在一邊,這一點很重要。我認為,我們——當然,「我們」這個詞指的尤其是英語世界——對哲學和哲學家有一種非常獨特的理解:它本質上是一項學術事業,是在只有少數人閱讀的期刊上進行的,它並不或者幾乎不存在於大學之外。至少,在大學哲學與公共或大眾哲學之間,有一個明顯的區分。所以在我看來,如果我們試圖理解休謨在做什麽,就需要把我們對哲學的所有先入之見放在一邊,並在經驗探究的層次上,試著弄清楚休謨實際上在他的作品中為自己創造了什麽樣的文學或哲學形象(persona)。這就是我要表達的那個消極的論點。

當然,「文人」是一個十八世紀的術語,這個術語是在休謨在世時發明的。例如,法國的伏爾泰和英格蘭的山緲·莊遜就是兩個非常著名的文人。我想在那個語境中理解休謨,並試著把他對文學生涯的規劃理解為「文人」的某種版本。那麽「文人」是什麽人?「文人」是一個有廣泛興趣的人,並且試圖透過寫作謀生。這是伏爾泰和莊遜的規劃,當然也是休謨的規劃。伏爾泰是非常成功的;從很多標準來看,莊遜並不是很成功,至少在他的早年不是。休謨處於兩者之間。

所以,問題的關鍵在於在閱讀休謨時,我們應該把哲學理解為一種寫作風格或者思想風格,而不是寫作或思想的主題(subject matter)。哲學家是一種特殊的文人,他們將某種哲學的思考模式套用於文學、哲學、政治、歷史等各方面的主題。當然,下一個問題是,「哲學」是什麽意思?但我們現在還是先接著談文人吧。從消極的方面來說,文人不是大學教授。文人是在世界之中寫作、為世界寫作,也在寫作中討論這個世界的人,而且他們試圖以一種風格化和大眾化的方式、以一種回應時代關切和興趣的方式來寫作。所以,文人關心他的聲譽、銷量、風格。這裏還有很多別的可說,但我首先想到的就是這些。

當我們第一次讀到莫斯納的休謨傳記時,對一個生平事實印象深刻:休謨是一個鄉紳家庭的次子,所以他不能繼承家族財產。在您看來,長子繼承制(primogeniture)對文人的崛起有什麽特別的影響嗎?如果回到十八世紀,您是否認為還有其他事實或因素,對文人這一新職業的興起更為重要?

歐内斯特·C. 莫斯納著、周保巍譯【大衛·休謨傳】

哈裏斯:

首先也是最重要的是有一個市場,一個發展中的圖書市場:圖書的印刷範圍變得更廣,成本更低,讀者也更多了。所以就有了一種新的職業生涯,而這在十七世紀是沒有的。同時,在十八世紀,特許法(licensing laws)發生了變化,國家更少審查書面材料,因此作者也有了更多的自由。至於長子繼承制,沒錯,我想如果休謨是長子,他就不會成為一個文人了。作為長子,他就必須去經營農業,在徹恩賽德(Chirnside)經營家族的土地。他父母最初的想法是讓他當一名律師,這是次子的經典選擇。或者他可以去參軍,這是另一個流行的選擇。或者我想他可以去做一名神職人員。這些都是次子會做的事。所以,在選擇自己的道路時,休謨在某種意義上拒絕了次子通常會做出的職業選擇,而是做了一些與眾不同的事情。正如你所說,這是一種新的身份。在某種意義上,這是一個相當勇敢的決定。顯然,休謨有基本的經濟保障,這與山緲·莊遜的情況非常不同。相對來說,休謨過著一種相當舒適的生活:在二十多歲的時候住在家裏,做自己想做的事情;他也可以去法國做他想做的事。他在某些方面享有特權(privileged),但人們仍然期望他選擇一種職業,而他選擇的是一種相當不尋常的職業。所以很明顯,如果沒有某種形式的長子繼承制,土地和其他財產都在孩子之間分割的話,說不準休謨的人生會有多大的不同。

您在【大衛·休謨思想傳】的序言中說,休謨各種著作之間的統一性,並不來自任何建立有組織的思想體系的嘗試,而是來自「它們的作者那疏離的、懷疑的、哲學的心性」(disengaged, sceptical, philosophical frame of mind)。我們應該如何理解這三個詞?

哈裏斯:

我認為它們差不多是同義詞,或者是同一個事物的三種表達方式。顯然,在他所有的著作中,休謨都是一個某種意義上的懷疑論者,而「懷疑論者」這個詞在不同的語境中有不同的意思。在最一般的意義上,它指的是那些並不拘泥於任何通常的教條或正統觀念,而是以自己的方式思考問題,並透過自己的理解來判斷何為好的證據和論證的人。我想這就是他要尋找的:他在尋找相信的理由。他並不滿足於僅僅采用一種特定的視角或傳統的觀點,並以之作為自己的起點——無論那種觀點是基督教的、斯多亞派的、輝格黨的,或者別的什麽觀點。那不是他的工作方式。他想用自己的方式去探究一個特定的問題,這個問題可以是如何理解人性,也可以是如何理解貨幣的本質。這三個詞指的是同樣一種心性。正如我之前所說,這是一種哲學的心性,但當我們在這裏使用「哲學」這個詞時,必須對我們要表達的意思保持謹慎,不要將我們對這個詞的理解強加給他。所以,我想說的是,作為一個文人,休謨擁有一種獨立的、對通行學說(received wisdom)持懷疑態度的思維方式(cast of mind)。因此,他的經典思考模式是展示兩種對立的觀點,使它們相互攻訐,然後找到一條通往第三種,或者說更溫和的、更平衡的觀點的道路。這就是我所說的那種懷疑主義。這是一種溫和的懷疑主義。我指的並不是任何極端的東西,而僅僅是他不願把通行的學說視為理所當然,並渴望去追求他自己所理解的那種好的思考。

您能給我們提供一些表明休謨這種心性的例子嗎?

哈裏斯:

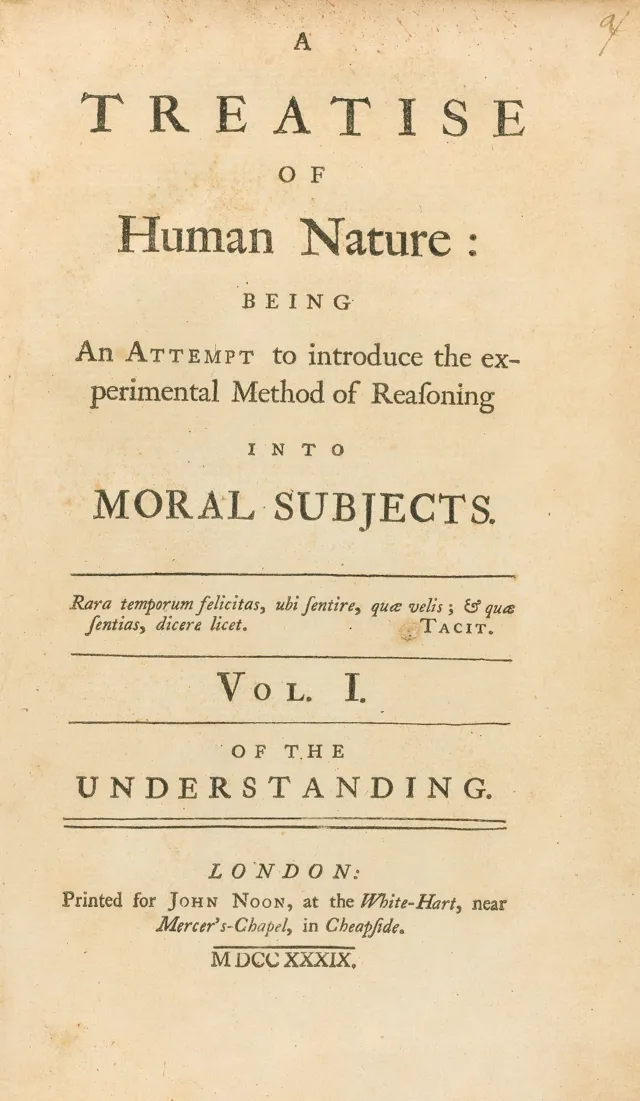

想想他的第一本書【人性論】吧,這是當今哲學家最喜歡的一本書。它包羅萬象,其中之一是對人類是什麽樣子——即人性——進行大體上基於經驗的歸納式探究。在這項探究中,他處理了關於人類的理效能力、理性和激情的關系、道德情感和非道德的情感之間關系等問題的各種通行學說,並試圖描述人性的一般特征,以避免幾種傳統觀點中存在的問題。這裏的懷疑主義在很大程度上表現為一種對其他人性理論的懷疑態度。在他的政治著作中,以及一定程度上在他關於宗教的著作中,休謨同樣試圖找到一種合理的、溫和的觀點,從而避免極端觀點所帶來的危險。所以在我看來,這是他的思想的一個總體特征。

【人性論】第一卷1739年初版本

隨筆(essay)是文人傳達思想的一種重要文體。但與當時的其他隨筆作家相比,休謨相當特別,因為他不但是一位富有哲學心性的隨筆作家(philosophical essayist),而且是一位哲學家出身的隨筆作家(philosopher-turned-essayist)。他在【人性論】前三卷出版後開始發表隨筆,並在大約十年以後證明自己是一位多產且受歡迎的隨筆作家。在休謨嘗試過的各種文體,比如體系化的哲學論文、隨筆、歷史敘述、對話中,隨筆對他的文學生涯有什麽特別的意義?

哈裏斯:

我首先得說,我不太同意你提問的方式。我不認為他是一位哲學家「出身」的隨筆作家。我認為寫隨筆時的休謨和寫【人性論】時的休謨一樣是哲學家。人們有一種普遍的誤解:他一開始是個哲學家,後來變成了別的什麽人——也許變成一個文人。我認為這是錯誤的理解方式。我認為他從一開始就是一位文人,一位富有哲學心性的文人;正如我所說的,他將這種哲學的心性套用於不同的主題。所以,至少在我看來,休謨【英國史】的哲學性並不遜色於【人性論】。我並不認為休謨經歷了某種很大的人格(persona)變化或者別的什麽變化。

許多休謨隨筆的結構正是采取了我剛才試圖描述的那種路徑:你會看到兩種截然不同的觀點。例如在他關於政治的隨筆中,他會分別提出輝格黨和托利黨的觀點,去檢驗每一種立場,從每一種立場中提取其長處,並試圖找到一種結合了兩種觀點的長處的妥協或中間立場。

不過顯然,他發現隨筆可以幫他獲得更多的讀者。隨筆是當時流行的一種文體,篇幅較短,也不要求讀者投入閱讀【人性論】一類的書所需要的那種註意力。因此,從某種意義上說,這是個顯而易見的突破口。我們有理由認為他想辦一本自己的雜誌,也許他會和愛丁堡誌同道合的朋友們一起創辦這本雜誌。這項計劃沒有完成,但是,短小精悍的隨筆結合了令人愉快的風格和一定數量的嚴謹推理,有時會以令人驚訝的方式作結,並以這樣那樣的方式去挑戰常識——這顯然是休謨獲得讀者的一種非常成功的策略。這就是他取得文學成就的原因,他就是這樣開始把書賣出去的。我不認為這是一種妥協。這只是一個不同類別的專案,而且非常成功。

我們知道,休謨最初是以「關於人類理解的哲學隨筆」(Philosophical Essays on Human Understanding)為題來出版他的【人類理解研究】(An Enquiry Concerning Human Understanding)的,也就是說,休謨的本意是要將它以隨筆的形式出版。按照休謨自己的說法,他的隨筆和他在【人性論】中所做的工作的不同主要在於「文風」(manner),而不是其中所表達的實質思想或者做哲學的方式。您是否同意他的這個說法?

哈裏斯:

簡單來說,是的。我會想象,休謨和其他人一樣,隨著歲月的流逝,改變了他對一些事情的看法,也許他開始後悔在【人性論】中表達自己的一些方式。我認為他肯定意識到了【人性論】的語言風格有問題。這是一本很難讀的書。顯然,作為一名文人,他關心公眾,關心自己是否被理解,希望能留下一部能將他的思想傳達給盡可能多的人的作品。所以,隨筆是實作這個目標的一種很自然的方式。從【人性論】第一卷到【人類理解研究】——正如你所說的,後者最初是作為【哲學隨筆】出版的——或者從【人性論】第三卷到【道德原則研究】,我自己並沒有看到休謨對許多事情的看法有多大的改變。更多的是,隨著時間的流逝——我認為這種情況經常發生——你會更加清楚地意識到自己真正想說什麽。我覺得我自己也有過類似的經歷,雖然這沒有那麽重要或有趣。在完成這本關於休謨的大書五年之後,我又寫了一本短得多的書(指為「牛津通識讀本」系列所寫的【休謨】)。我把我想說的真正重要的東西看得更清楚了,而我想休謨從【人性論】到兩部【研究】之間可能也有同樣的經歷。所以,我認為休謨對具體問題的看法並沒有很大的變化,只是不同的作品有不同的重點而已。

哈裏斯著【休謨】(牛津通識讀本)

在書中,您也討論了休謨所寫的不同類別的隨筆:最初有些隨筆采取了艾迪生的風格(Addisonian style),另一些則不是;有些隨筆是面向一般讀者的,另一些隨筆的目標讀者則是有學問的人。他想在不同類別的讀者面前以不同的形式表達自己,塑造自己作為文人的形象(persona)。您如何看待這背後的意圖?

哈裏斯:

有些隨筆看起來輕松一些,有些隨筆則看起來更加嚴肅。其中的一些讀起來就像實驗,而另一些則更有分量,觀點也更明顯。有一種對此的解釋——但我認為這幾乎肯定是錯誤的——認為,休謨的一些隨筆是為女性讀者寫的,而另一些則是為男性讀者寫的。我認為這根本不是思考這個問題的正確方式。也許在開始寫隨筆的時候,他的寫作方式和其他人一樣,但隨著他的文章寫得越來越好,他也會形成自己的風格和自己討論問題的方式,會專註於對其興趣真正至關重要的問題,而非試圖迎合時髦或追求流行。所以,我認為重要的是他獲得了自信,也在他寫文章的方式中找到了自己的風格。

禾特·司各特在【蓋伊·曼納林】(Guy Mannering)中提到「蘇格蘭最早的一些文學人物」——僅舉幾例,如大衛·休謨、約翰·休姆(John Home)、亞當·費格遜、約瑟夫·比歷克(Joseph Black)、凱姆斯勛爵(Lord Kames)、亞當·斯密、威廉·羅拔臣(William Robertson)——是這樣一個圈子,它「從不排斥任何富於理智、見聞廣闊的陌生人,而且包含和集中了如此深刻而多樣的才智,也許在任何時期都無與倫比」。這似乎是對十八世紀蘇格蘭文人的生動描繪。但與此同時,還有一個更大的、跨越國界的知識分子群體,通常被稱為「文人共和國」。您願意談談「文人共和國」是什麽,以及它是如何運作的嗎?

哈裏斯:

我認為休謨是一個擁有若幹不同的讀者群和作家朋友圈子的人。正如你提到的,第一個圈子是蘇格蘭或者愛丁堡的圈子,它隨著時間的推移而擴大。我認為休謨從一開始就對歐洲的維度——或者,如果你願意的話,也可以稱作「文人共和國」——有相當的意識。正如我所說,在休謨文學生涯的早期,他將伏爾泰作為自己的榜樣,而他顯然也知道其他法國作家,並認識其中一些人。孟德斯鳩對他也很重要。我很難在總體上談論「文人共和國」,但我認為有一點要說的是,休謨對它的理解是相當平等主義的;他會接納許多不同的觀點。例如,在愛丁堡的圈子裏有相當一部份人是蘇格蘭教會的牧師,所以在他的心目中,文人共和國和宗教之間肯定沒有什麽本質上的對立,很多——不是全部,但是很多——有宗教信仰的人是這個共和國的一部份。同樣,這個共和國在政治上顯然也是相容並包的(ecumenical),因為在休謨的世界裏有一些政治觀點大相徑庭的人。他去了巴黎,並在那裏發現了一個完全不同的文人共和國。顯然,他在那裏並沒有像在蘇格蘭一樣自在。我想部份是因為語言,法國的風俗(manners)也有一些和他不太對付的地方,他在那裏沒法像在蘇格蘭一樣自在。所以原則上,文人共和國對休謨來說是非常國際化和世界主義的(cosmopolitan)。他當然在法國找到了誌同道合的人,但他在蘇格蘭似乎更自在。

自鄧肯·福布斯(Duncan Forbes)和休·特雷弗-羅珀(Hugh Trevor-Roper)的開創性工作以來,關於蘇格蘭啟蒙運動的學術研究已經欣欣向榮。不過一般讀者或許會對一個基礎性的問題感到好奇:為什麽蘇格蘭孕育了這麽多重要的思想家和激動人心的思想?此外,蘇格蘭啟蒙運動與法國啟蒙運動,或者某種普遍統一的啟蒙運動(the Enlightenment)——如果確有其事的話——有何不同?

哈裏斯:

對於蘇格蘭啟蒙運動究竟為何發生這個問題,我想有很多答案,有很多不同的因素。蘇格蘭的教育體系顯然非常重要。在十八世紀,蘇格蘭有四所大學,相比之下,英格蘭只有兩所。對於蘇格蘭的中產階級和上層階級來說,上大學是一件更平常的事情。蘇格蘭的宗教和宗教教育中包含的民主性質肯定也與此有關。此外,1707年,蘇格蘭在與倫敦的聯合中突然失去了自己的議會,這之後蘇格蘭的經濟形勢和政治形勢為那裏的聰明人創造了一些行動空間。

如果你想確定什麽是蘇格蘭啟蒙運動,在我看來,一種回答是:十八世紀蘇格蘭發生的一切都是啟蒙運動(the Enlightenment)的一部份。我想我對「啟蒙」和「反啟蒙」之間的對比——仿佛啟蒙運動是一個計劃,而你可以反對它——持懷疑態度。如果我們在描述在法國發生的事情,也許這種對比是可能的;但要描述英國的事情,這似乎就不太有用。我有的時候會認為,「啟蒙」這個概念只是我們去理解在這些國家發生的事情的一個障礙。如果你把這個詞放在一邊,並且試著去弄清楚當時發生的事情,而不是試圖區分出不同類別的「啟蒙」和「反啟蒙」,這會對歷史研究頗有助益。把這個詞放在一邊,試著去探究事情本身:我越來越認為這才是歷史學家的工作。當然,十八世紀的人也會不時地使用「啟蒙」這個詞,但這在他們對自己時代的理解中並不是一個核心概念,至少他們並不認為這是自己要去從事的一項計劃。休謨並不認為自己是「啟蒙運動」的一員(a man of the Enlightenment),也不認為自己在追求一項名為「啟蒙」的計劃。我認為要理解休謨、斯密、費格遜或其他人想要做什麽,最好的方法是尊重事實,而不是假設他們是「啟蒙運動」的成員。我認為尤其不能令人滿意的是試圖將啟蒙運動與懷疑主義、世俗思想,甚至無神論思想等同起來,並認為宗教思想或宗教人士在某種意義上不屬於啟蒙運動。還是那句話,如果你假設這是法國的情況,也特許以取得一些進展,但要理解在英國發生的事情,我認為這種做法完全沒有前途。所以,如果你想要了解十八世紀,我不確定「啟蒙」是不是一個非常有用的詞。

當談到蘇格蘭啟蒙運動時,很多中國讀者想必會對這個話題感興趣:十九世紀中晚期以降,西方思想觀念開始系統性地傳入中國,此後的中國一直是個善於質疑自己的傳統的國家——有時這是透過反復進行的革命來完成的。所以有很長一段時間,當中國人談論啟蒙的時候,腦海中浮現的通常是法國大革命、盧梭,以及具有革命意涵的激進民主遺產。但自從哈耶克大約在二十世紀九十年代被引入中國以來,他在「歐陸建構理性」和「英國演進理性」之間做出的區分在中國思想界得到了大量關註。「英國模式」似乎提供了一種告別反復革命並實作漸進改革的方案。這樣,我們就可以建立起一個由諸多元素構成的二元對立:一方面是法國啟蒙和革命,另一方面是蘇格蘭啟蒙和改革;一方面是對人類理性的信心和追求體系的人(man of system),另一方面則是對人類理性的懷疑態度和對經驗、習俗、慣例的信念,休謨就是持這種態度的一個例子;一方面是笛卡爾主義,另一方面則是牛頓主義。有時,在中國語境中,「蘇格蘭啟蒙運動」還與另一個詞——保守主義有關,尤其是艾德蒙·伯克的保守主義。因此,一些學者對研究蘇格蘭啟蒙運動和伯克式的自由保守主義或保守自由主義抱有濃厚的學術興趣,以便為一個具有激進主義傳統的國家找到一條溫和的出路。在您看來,今天的讀者在多大程度上還能——或者不能——從蘇格蘭啟蒙和法國啟蒙的區分中獲得教益?

哈裏斯:

你們指出蘇格蘭模式和法國模式之間有一些鮮明的對比,比如法國人在某種程度上支持革命,而蘇格蘭人則支持漸進的變革和進步、有機的過程、非意圖後果等等。但我想不出有哪位法國啟蒙哲學家會支持革命。盧梭當然不會——我是說,他們都不會。認為盧梭會支持法國大革命是一種誤解;其實他會被法國大革命嚇壞的。所以我認為從歷史的角度來看,這種二元對立是毫無根據的。

我想我並不喜歡這個「革命性變革」與「漸進變革」的對比模型。我不喜歡它所包含的假設。這似乎是劃分思想史的一種非常老套的方式,我相信我們都同意這一點。顯然,休謨和他同時代的大多數人一樣,對可能會發生的突發的、戲劇性的政治變革持懷疑態度。在十八世紀六十年代末到七十年代初的威爾克斯騷亂期間發生了很多事情,其中之一是要求一定程度的政治變革,而休謨對此表示強烈反對。這讓他成為「保守主義者」了嗎?與什麽相對而言呢?在許多方面,休謨根本不是一個保守主義者。就他的思想而言,他在很多方面都是一個——如果你想用這個詞的話——非常激進的人物。我不太喜歡用「保守主義者」這個詞來理解休謨,也很難認可這種思維方式。哈耶克無疑是一個重要的人物,但在我看來,他是在為自己的目的而建立一個非常人為的歷史對比。你當然不能認為蘇格蘭啟蒙運動和法國啟蒙運動之間的不同之處在於法國啟蒙運動就是在要求激進變革。那不是事實,它並不能真實地描述法國啟蒙運動的特征。很多法國的啟蒙作家,比如伏爾泰、霍爾巴哈,在政治上都非常保守。他們對普通人和下層階級深感懷疑,他們的一個深層關切是要讓下層階級安分守己。他們不太喜歡法國教會,不過那就是一個完全不同的問題了。他們對君主制非常滿意。

當人們談論所謂英語世界的「演進理性」和「漸進改革傳統」時,一個無法忽視的事實是:英格蘭——如果不是不列顛——恰恰是另一個曾經處決過國王的國家。法國的路易十六和英國的查理一世都命喪臣民之手。關於「法國模式」和「英國模式」的故事顯然包含了一個神話(myth)。

哈裏斯:

是的。在那之後,我們在1688年進行了另一場革命。不過我想,我對那種論述方式的不滿更多在於它如何描述法國的思想傳統,而不是它如何描述英國的思想傳統。從1789年到十九世紀末的法國歷史是一部不斷革命、政權更替和共和國更叠的歷史,而英國的協商方式——那種從貴族制到民主制的轉變——是不同的,而且我認為可以說是一種更加和平糊進步的方式。與此相關的對比和問題是關於十九世紀,而不是關於十八世紀的。在十八世紀,人們癡迷於討論查理一世的處決和1688年革命,癡迷於理解這些革命的真正意義。所以,在很多方面,你所說的這種對比似乎都具有誤導性。

請您原諒我們在下一個問題中仍然使用「啟蒙」這個詞。休謨通常被譽為蘇格蘭啟蒙運動的代表人物之一,但回到他自己的時代,我認為他與他的一些蘇格蘭作家同行,比如哈奇森(Hutcheson)、凱姆斯和列特(Thomas Reid),有一些重要的分歧。所以一般來說,您會如何描述休謨在蘇格蘭啟蒙運動或者十八世紀上半葉蘇格蘭思想界中的地位?蘇格蘭思想界的語境對於理解休謨的思想貢獻有多重要,或者多不重要?

哈裏斯:

正如我之前所說,休謨與蘇格蘭啟蒙運動的其他成員相處融洽自在,他們中的許多人都是他的密友。我認為他們之間有一種深深的共鳴,他們可以見面、交談、爭論,同時仍然保持著朋友關系,並擁有一些共同的價值觀。但我不認為他們有一個單一的計劃,就像所謂「啟蒙」的計劃一樣。休謨在很大程度上是那個圈子的一部份;另一方面,顯然他有自己的獨立性,在不少事情上與他們中的許多人意見相左。但我認為重要的是,盡管他與那些同時是蘇格蘭教會成員的啟蒙作者之間存在著深刻的分歧,這並不妨礙他與他們成為朋友,成為同一場討論、同一些社團的成員。所以,休謨是蘇格蘭啟蒙運動的核心人物,只是我並不認為他比其他人更重要。在我看來,把休謨看作一位奠基性的思想家或類似的角色,完全是一種誤導性的想法。

一種更好的思考方式是把休謨看作一個引發了許多富有成效的分歧(productive disagreements)的人。休謨的有趣之處在於,他從來沒有一個自己的學派,也從來沒有自己的追隨者;他有的只是各種各樣的議題上的反對者。所以他非常善於挑起分歧,但挑起的都是非常富有成效的分歧。斯密與休謨在許多事情上就有很深的分歧,他的【道德情感論】深入地回應了休謨。所以,我認為休謨的工作在這個意義上是富有成效的:它產生了分歧,而如果你想用「啟蒙」這個詞,那麽我們可以把這些分歧稱作啟蒙。休謨與英格蘭文人的關系也是如此,比如休謨與李察·普萊斯(Richard Price)就奇跡(miracles)問題進行了建設性的辯論,而這種分歧是啟蒙的另一個面相——如果你想用「啟蒙」這個詞的話。休謨有點像是一位挑釁者,一個挑起分歧的人,當然通常都是些友好的分歧——雖然也並不總是很友好,畢竟也有像占士·比蒂(James Beattie)這樣的人。休謨顯然讓比蒂非常生氣和不安,但這不太尋常。他與那些不認同他觀點的人之間的大多數分歧都是富有成效的。以杜文·列特為例,盡管他們之間存在諸多深刻的分歧,但雙方始終保持相互尊重。這就是我的看法。

在蘇格蘭和英格蘭之外,休謨與法國知識界有著密切的聯系。休謨不僅熟悉法國思想,還在某種意義上是一個親法派(Francophile):他的【人性論】是在法國寫就的;他與孟德斯鳩有過批判性的書信往來;在十八世紀六十年代逗留巴黎期間,他還與許多法國啟蒙哲人(philosophes)和沙龍女主人成為了朋友,並被稱為「好人大衛」(le bon David)。我們應該如何評價休謨的法國紐帶對他思想的塑造?

哈裏斯:

休謨是一位英國(British)思想家,他的直接參照點是英國。他直接和最明顯的關切是英國政治、英國基督教,以及英國哲學。我個人的觀點是,對於作為人性理論家的休謨來說,最重要的影響者是兩位英國哲學家:哈奇森和曼德維爾(Mandeville)。他也與許多法國思想家建立了富有成效的關系,但他對法國思想的興趣是有限的。以孟德斯鳩為例,你多少會覺得,休謨在沒有真正讀過孟德斯鳩的情況下,就持有一些與孟德斯鳩相同的立場。休謨似乎沒有積極地回應過盧梭的【論不平等】。凡是讀過這個文本的人,很難不認為這是一篇非同尋常的作品。這本非同尋常的書可以改變你對整個世界的看法。像這樣的書並不多,但休謨似乎完全不為所動。無論如何,至少沒有記錄表明【論不平等】對他產生了多大影響。他似乎沒有關註過盧梭的【社會契約論】。事實上,他好像沒有認真地關註過法國人所做的許多事情。這一點很奇怪:好人大衛去了法國,度過了一段美妙的時光,他們都認為他很了不起,但他似乎並沒有作為一個知識分子或文人去認真對待法國正在發生的事情。我覺得這有點令人失望。所以我認為休謨的世界主義可能被誇大了。他似乎不願意從那些今天對我們來說意義非凡的書中學習,或者不願意非常認真地對待這些書。他最喜歡盧梭的哪本書?是小說【新愛洛漪絲】。那是當時很流行的一本書。顯然,他和盧梭之間有過一段漫長而艱難的插曲。但他們會談論「二論」中的論證嗎?會談論盧梭的人民主權理論嗎?休謨真的關註過這些作品嗎?我不知道。對於這些猜測,缺乏任何證據來支持任何一方的觀點,但這本身就有點令人失望。

我們還有一個關於亞當·斯密的問題。今天,斯密已經成為了一位特別有影響力的十八世紀思想家,受到全世界的極大關註,中國也不例外。考慮到休謨和斯密之間的終生友誼,以及斯密著作中對休謨的頻繁參照,休謨在多大程度上啟發了斯密的一些關鍵思想?

亞當·斯密

哈裏斯:

正如我之前所說,很明顯,【道德情感論】是對休謨的同情理論和休謨道德哲學之總體的一種回應。不過斯密是一位兼收並蓄的思想家,他匯集了許多不同的思想傳統。我認為這裏的要點是他和休謨之間有一個很大的分歧:斯密正確地看到,效用(utility)在休謨道德哲學中處於核心地位;盡管斯密並不懷疑效用在道德哲學中確有一席之地,但他對效用的核心地位深表懷疑。所以這裏有一個非常深刻而有意義的分歧。【國富論】的情況要復雜得多,但在我們都熟知的一些段落裏,斯密正面評價了休謨關於商業與自由之間的關系等問題的論述。懷著對我深深懷念的朋友尼古拉斯·菲利普森(Nicholas Phillipson)的敬意,我認為人們可能誇大了休謨對斯密的重要性,進而高估了休謨在這方面的地位。我認為在斯密的思想發展過程中,還有其他許多與休謨同樣重要的人物。在我看來,和休謨的情況一樣,真正重要的是分歧,而不是積極的影響。

頗為有趣的是,斯密擁有如此廣泛的國際影響力——只需想想斯密的世界吸引了多麽龐大的資金就足夠了。最近我在潘繆爾府邸(Panmure House)——也就是愛丁堡的斯密故居——參加了一場活動,有人花費數百萬英鎊修復了這個地方,還有人捐贈數百萬英鎊或美元來重建亞當·斯密的私人圖書館,等等。休謨的世界就完全不是這樣。

【大衛·休謨思想傳】中文版的出版,對於中文世界的專業學者和大學生而言,是一項極具價值的貢獻。我們相信這本書會有更廣泛的吸重力。我們的最後一個問題是:在學者和學生的圈子之外,今天的一般讀者能從休謨的生活和思想中學到什麽?為什麽休謨的生活和思想對那些不想成為休謨學者的人來說也很重要?

哈裏斯:

我認為就像任何重要的哲學家或知識分子一樣,休謨提出了一些經久不衰的問題,即使到了今天,這些問題仍然吸引著人們。因此,對於我們來說——而且就像我剛才所說的,在他自己的時代也是如此——休謨之所以重要,並不是因為他是一名教師或一個能建立自己的學派的人,就像馬克思、達爾文或薩特那樣。休謨不是那種思想家。這要追溯到他作為一個富有哲學心性的文人的性格。對我來說,休謨的重要性幾乎與哲學作為一門學科的真正意義相當。休謨提出了重要的問題,重要的是問題本身而不是答案。休謨之所以仍然有趣,是因為他能幫助我們理解這些問題的力量。他清楚地說明了真正困難的問題是什麽,無論是關於對上帝的信仰,還是關於我們對自身心智結構基本要素的信念,比如對外部世界的信念,或是對一個持續的自我的信念。休謨促使我們思考我們為什麽會相信這些事情,而無論是學生還是普通讀者,都可以對此作出回應。休謨非常善於讓這些問題看起來富有力量與吸重力,並且讓你想要為自己來回答這些問題。在這一點上,休謨與笛卡爾、柏拉圖和康德有共同之處。他是一個善於提出難題的卓越提問者,我希望這正是我在所有關於休謨的文字中所展現的內容。我不認為自己是一個休謨主義者,或是相信休謨任何觀點的人。我對休謨的興趣並不是因為這些。更多的是心性,那種在理智上要求嚴格、反對自滿的心性。這正是我希望讀者能從我的書中獲得的東西。

清華大學政治學系 孫宇辰、聖安德魯斯大學哲學系 祁簫

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)