貓也會患上抑郁癥。

情感這個東西必須要雙向奔赴才算是圓滿,在這點上,人和動物們一樣。

只要動物們可以產生 沮喪、悲傷、難過等類似人類的各種情緒, 就有患上憂郁癥的隱患。

關於動物是否存在抑郁癥的猜想,最早是來源「動物自殺」的研究。

19世紀,精神病學家William Lauder Lindsay在【Mind in the Lower Animals in Health and Disease】中提出「自殺,是動物深思熟慮的結果」。

他把部份動物的自殺的原因歸因於抑郁癥。

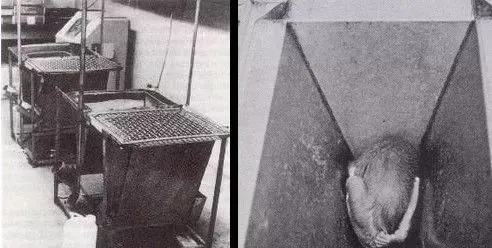

之後心理學家哈洛的「絕望之井」 [1] 、心理學家馬丁·塞利格曼的「習得性無助」(Learned helplessness) [2] ,以及老鼠的慢性不可預測性應激實驗 [3] 等等。

無不證實了動物在崩潰後,能會出現類似人類的抑郁癥狀 [4] 。

而針對動物們抑郁癥的治療,其實也是在幫助我們人類自己走出抑郁的陰霾。

如今我們人類服用的抑郁癥藥物,都有這些動物模型的一份功勞。

所以別看貓咪每天只會舔毛、睡覺、溜鏟屎官,實際上人家也是有壓力的!

一只患有抑郁癥的貓咪,如果得不到主人的關註,可以在數十日內瘦成皮包骨 [5] 。

從現有的文獻來看,引起家貓抑郁的原因有很多 [6] [7] [8] [9] [10] ,如:環境、社交、病變、飲食,甚至是心理創傷等等。

出現過度焦慮後的家貓,會出現出以下(不局限)的特征:

倘若貓咪的焦慮無法緩解,可能會在一定程度上影響貓咪的免疫系統,引起其他並行癥。

壓力可能導致的病癥,包括:呼吸道疾病、自發性膀胱炎、皮膚病,以及腸胃病。

所以在日常飼養的過程,我們也應該額外留意貓咪的狀態。

發現貓咪存在焦慮的癥狀, 對癥下藥是唯一的解決辦法!

多多改善生活環境,也有助於降低它們的焦慮。

此外,無論貓咪們是什麽原因引起的焦慮癥,以上所有的對策必須建立在貓咪本身無疾病的情況下。

一旦發現自家貓咪在建康上有所異常,聽從醫囑是關鍵。

抑郁很可怕,但只要你對它伸出手,它就會勇敢的好好生活。

參考

- ^ Suomi S J , Collins M L , Harlow H F , et al. Suomi SJ, Collins ML, Harlow HF, Ruppenthal GC. Effects of maternal and peer separations on young monkeys. J Child Psychol Psychiatry 17: 101-112[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1976, 17(2):101-112.

- ^ 桃子. 別讓"習得性無助"擊潰你[J]. 發明與創新:中學生, 2018(8):1.

- ^ [1]梁軍, 胡敏, 劉敏,等. 慢性不可預知性應激刺激後大鼠行為學改變[J]. 中國醫藥指南, 2012, 10(21):3.

- ^ E.V.動物也患抑郁癥[J].當代學生,2014(11):12-14

- ^ 羅仁娥,曹華斌,寵物貓抑郁的原因、表現及應對方法,江西畜牧獸醫雜誌.2018(6):60-61

- ^ [1] Amat M , Camps T , Manteca X . Stress in owned cats: behavioural changes and welfare implications[J]. Journal of Feline Medicine and Surgery, 2016. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1098612X16649023

- ^ "Feline depression: a review of the current state of knowledge" by S. E. Crowell-Davis and S. L. Murray (Journal of Feline Medicine and Surgery, 2011)

- ^ "Identifying and treating depression in cats" by R. L. Landsberg (Veterinary Medicine, 2012)

- ^ Feline depression: a comprehensive review" by M. A. Nishida and M. K. Sakaguchi (Journal of Veterinary Medical Science, 2018)

- ^ "Clinical signs and treatment of feline depression" by K. A. Houpt and J. A. Houpt (The Veterinary Clinics of North America, 2017)