這個問題幾乎成為軍盲鑒定器了。一味地鼓吹自動裝填,或者是人力裝填,都可以鑒定為屁股大於腦袋。

沒有最優的設計,只有最合適的設計。

一,先來談談蘇俄使用的轉盤式裝彈機。

蘇聯采用自動裝彈機並不是因為自動裝填效率高 ,為了一個並不是很關鍵的效能去研發一整套子系統是愚蠢的行為。

主要是因為以下兩點:

1,自動裝填可以減去裝填手所需要的空間,進而減少坦克正面投影面積,進而提升隱蔽性和防護能力。(可以粗略的理解為炮塔裏少了個人,體積也就變小了。)

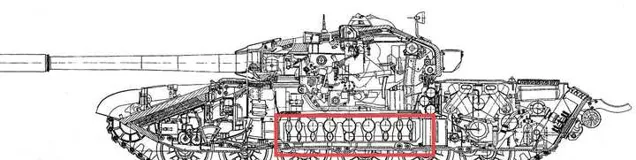

2,轉盤式裝彈機的裝填機構完全被車體投影覆蓋,可以提升防護。

最早采用此設計的應該是哈爾科夫設計局的432工程(即t64),有意思的是,盡管t64本身可靠性問題一堆,但這個轉盤裝彈機還是很可靠的 。

後來這個設計被當時在搞167M工程的卡爾采夫所吸取,在167M(t62b)被烏斯季諾夫下馬後,卡爾采夫就將此設計帶入了自己的172工程之中(其後繼者172M工程就是大名鼎鼎的t72)。

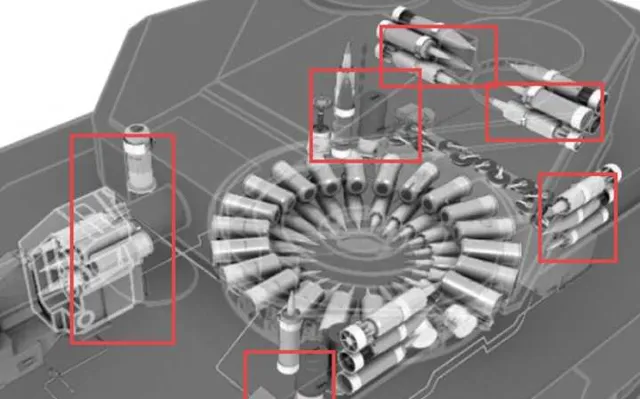

哈爾科夫設計的轉盤式裝彈機是立式的(套用於t64和t80),其優點是:

1,彈筒和發射藥一次推入炮膛,裝填速度快。

2,裝盤可容納28發彈藥。

下塔吉爾設計的臥式裝盤(套用於t72/t90)則有以下優點:

1,轉盤更低矮,投影面積小,更為安全。

2,轉盤低矮,進而聯通了炮塔吊籃和駕駛艙。

缺點就是裝彈量下降到22發,裝填速度也更慢(蛋筒和發射藥要分成兩次推入)。

由此可見,蘇俄使用轉盤式裝彈機的最初和第一目的,也並不是為了效率,而是為了縮減正面投影面積,提升坦克的安全性。

但眾所周知,俄系又向來有「載人航天」的美名,盡管西方同行的安全性不一定就比T系列高,但俄系坦克殉爆、飛頭確實更為常見。(西方坦克除非被命中車體右側彈藥架,否則不存在廣義上俄系的飛頭現象)。

既然轉盤能提高安全性,那為什麽俄系容易飛頭?

我們這裏要引入兩個專業概念:

首效防護和後效防護。

首效防護即我們所理解的,坦克隱身性高,抗穿抗破能力強。

後效防護則較為復雜,主要有兩點:

1,即人員生存性強,被擊穿後人員存活概率高。

2,坦克被擊穿後,可保存性強,仍然有反擊能力。

篇幅所限,不簡述美蘇對這兩者的探索,這裏僅僅給出結論:

蘇系坦克更加註重首效防護,而西方坦克更加註重後效防護。

因此,我們要明白:

自動裝彈機極大的提升了蘇聯坦克的首效防護,但無意中降低了蘇聯坦克的後效防護。

為什麽?

和很多人想的不一樣,蘇俄坦克殉爆並不是因為轉盤內的彈藥被引爆。如前文所述,轉盤本身的投影面積極小,被命中的概率更小。

實際上,引起殉爆的不是轉盤內的彈藥,而是因為轉盤空間有限,而放在車體四周的彈藥。

早期t72等蘇俄坦克,一般都要攜帶30多發彈藥。進入t72A時代,載彈量就上升到了41發,如今的蘇俄坦克,標準載彈量在44發左右。

但轉盤內只放得下20多發,多出來的放哪?就只能胡亂塞在車體四周的空隙。

車體四周胡亂塞彈藥,就導致一旦車體被擊穿,隨便一個破片都極其容易引發彈藥殉爆。

在加上俄本就拉胯的自動滅火抑爆系統,結果可想而知。

因此,第二次車臣戰爭中,為了降低殉爆率,很多俄軍只把轉盤裝滿彈藥,其他彈藥就不帶了。也就是說只攜帶額定載彈量的一半。

那既然轉盤影響這麽大,俄羅斯就沒想著改進嗎?

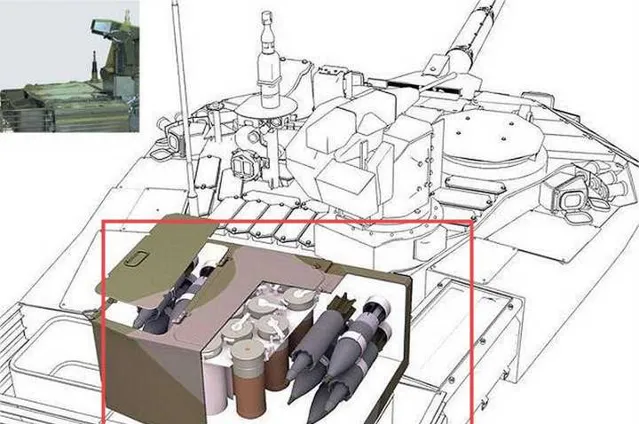

2019年服役的188M工程(也就是t90m),采用的仍然是t72的az-184臥式轉盤裝彈機,但做了如下改進:

1,給自動裝彈機轉盤附加了裝甲。

2,將車體四周散放的彈藥收集起來,統一放置在炮塔尾部的尾倉中。

因此看到很多人批判西方坦克的尾倉設計時,都可以把t90m的例子搬出來抽他們臉。

這樣的好處很明顯:車體內無彈藥,殉爆率降低。尾倉體積小且受到航向角防護,更為安全。尾倉與炮塔隔離,即使殉爆危害也更小。

但缺點也明顯:一來載彈量降低了,(尾倉小只能帶10發),二來轉盤內彈藥用完後,必須要乘員跑到炮塔外面去,把彈藥搬進來。

二,說了這麽多,我們來談談為什麽西方不用自動裝彈機。

1,依據西方的技戰術設想,自動裝彈機完全是浪費。

西方坦克除了勒基利爾,基本都脫胎於冷戰。因此其設想的作戰環境,是在加固的水泥堡壘中,迎戰蘇系坦克。

因此,西方坦克不追求火力的持續性——開完炮之後自身位置暴露,此時就應當立刻轉進或倒車隱蔽。

因此西方追求正選命中率,即在第一圈開火就要摧毀敵方大部份坦克。(這也是西方大力發展射控的原因。)

人力裝填在長時間下固然效率會降低,不如自動裝彈機。但在最初的幾分鐘內,人力效率甚至要優於自動結構。(爆發裝填的影片真不少)。

因此,在70年代末西方推出三代MBT時,自動裝彈機完全是不必要的東西。就更沒有理由去花錢研發、列裝這玩意。

2,蘇聯解體後,西方沒有更新裝備的動力。

西方陣營中所有采用自動裝填的坦克,如勒基利爾、10式、k2都是冷戰後的車了。

我們要承認:無人化一定是未來的發展趨勢,因此,西方的新車基本都用了自動裝填。

至於m1,豹2不加裝,原因很簡單:蘇聯沒了,對西方來說,大規模陸戰在21世紀已經打不起來了,小規模沖突就是治安戰,大規模戰爭需要海空軍敲門。坦克搞新設計幹嘛?老車改改湊合用就得了。

3,西方對後效防護的追求一定程度上阻礙了自動裝彈機的發展。

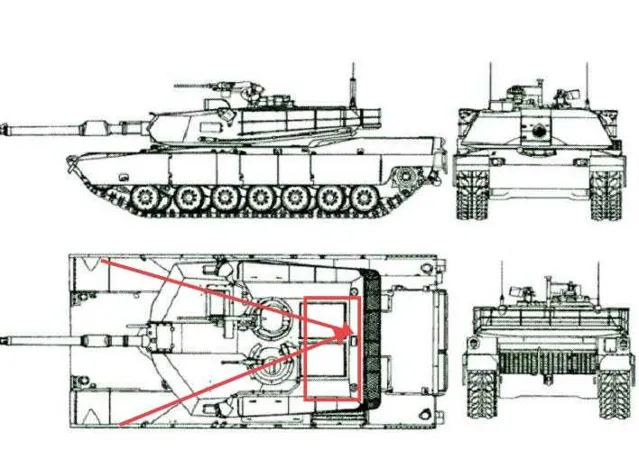

大體積尾倉就是瘋狂追求後效防護的典型設計。

在西方看來,尾倉可以實作人彈分離,在加上泄壓閥,能最大程度保障人員安全。

美國更是逆天,不僅把所有彈藥都塞進了尾倉,還都反向放置,底火朝前。

但大體積尾倉帶來的弊端太大了。不僅極大的影響航向角防護,大體積還極易被命中。

因此冷戰後,西方坦克都走了尾倉自動裝彈機的設計,防護差、易命中的特點一路傳承。

最近美國通用動力推出的m1x更是逆天,搞了個尾倉轉向自動裝彈機,在保留了尾倉防護差的前提下成功浪費了無人炮塔節約下來的空間,成功實作了高防護和減重兩個目標的全面失敗。

12月13日更新

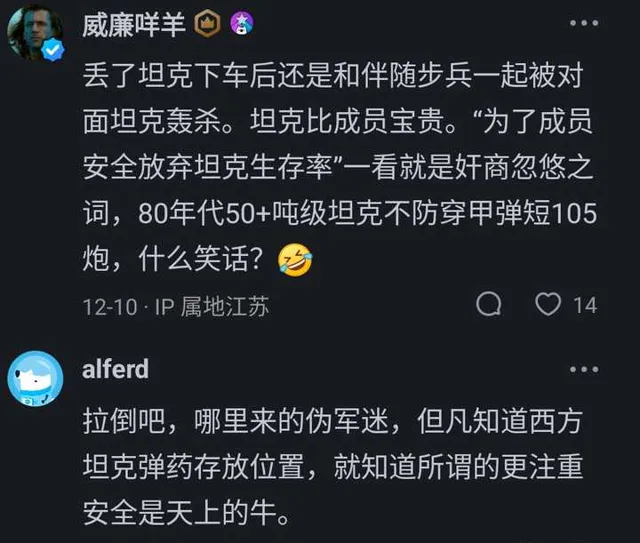

挑選評論區裏這兩位的發言。

這兩位顯然就是搞不清西方坦克設計理念,而信口開河的典型。

由此,我們來講講西方坦克設計的核心理念:

後效防護

一,西方為什麽重視後效防護?

西方坦克的設計離不開冷戰大環境。軍事科技、政治鬥爭和軍事戰略都會影響一件兵器的設計。60年代破甲彈頭的發展催生出豹1這樣的脆皮。70年代蘇聯軍工高層的政治鬥爭催生了t72和t80的發展,浪費了大量設計資源。80年代受導彈論的影響,蘇聯在設計t72b時仍然不惜成本不合時宜的加入炮導設計。這樣的例子比比皆是。

西方,尤其是美國,重視後效防護,自然也離不開這些要素。

在北約的設想中,一旦蘇聯入侵,北約成員國要盡一切能力牽制蘇軍,為大西洋彼岸美軍龐大的坦克部隊登陸爭取時間。

而在美國的設想中,開戰第一周,只有很少的坦克能被送上西歐戰場。而這時候蘇聯可能已經飲馬英吉利海峽了。

因此,美國必須確保投送到西歐的坦克具有強大的生存性,能夠有效的保存自己,從而在大部隊上岸前盡可能發揮已投送部隊作用。

很多人認為後效防護僅僅是為了保障乘員安全,而過於註重後效防護會導致坦克的生存性會降低。這是錯誤的。

保障乘員是一方面,更重要的一方面是保障坦克的反擊能力:在被擊中後仍然具有二次反擊能力;和保障坦克再返場率:即被擊中後可以快速維修,重返戰場。

而反擊能力和再返場能力都是蘇聯坦克設計從來不考慮的問題:

因為蘇聯是攻擊方,深入敵後遠離後勤維修點。導致坦克即使是小損傷,只要車組自己不能解決,也會被拋棄。更不用說坦克的反擊能力,在蘇聯設想中,裝甲部隊從來不是要保存的有生力量。在第一波集群(以t80為主)被摧毀後,還有第二波(t72,t64)、第三波(t72,t62,t54等等),依靠龐大的後備力量來拖垮西歐,更為合算。因此蘇聯坦克維持了龐大的數目編制,以量取勝。

先寫到這,以後再更。