【按】「答辯」是一個圍繞文史類新書展開對話的系列,每期邀請青年學者為中英文學界新出的文史研究著作撰寫評論,並由原作者進行回應,旨在推動文史研究成果的交流與傳播。

本期邀請史丹福大學東亞語言文化系副教授周軼群與三位青年學人討論其新著【吳宓的精神世界】(商務印書館,2023年6月),本文系評論文章之二。

一

周軼群著【吳宓的精神世界】(商務印書館2023年版)一書以文學、道德、宗教作為吳宓精神世界的三大支柱,「展示出文學、道德、宗教如何作為一個整體塑造了他的學術生涯和文化事業,並且尤其註重發掘宗教在其中的角色」。由此避免文學家之吳宓與思想者之吳宓的割裂。由於吳宓研究(以及學衡派研究)長期處於同五四新文學研究的結構性「對立」關系之內,重新勾勒吳宓的精神肖像,勢必引動著對五四新文學闡述的變更。這尤其體現在本書「吳宓與世界文學」一章。「本章的一大主線,就是分析吳宓在研究世界文學的理念和方法上與新文學主流的顯著不同」,若要切實討論吳宓在比較文學方面的開創之功,就不可避免地需要以「大量篇幅將吳宓與同時代的一些重要學者進行對比」。

誠如帕斯卡爾·卡薩諾瓦將世界文學比擬為充滿博弈、競爭、壓迫及不平衡的「文學世界共和國」,該「共和國」的原則之一是:「小」民族國家若要躋身文學世界中心,便需在鬥爭和比拼中獲取「文學價值證券」。換言之:「從世界文學界的歷史和起源來看,文學不僅是不可還原的個體創造,更是不可抗拒的集體創作,他們為了改變世界文學的秩序和文學統治力量實力對比關系的單一性,曾經創造、重新設計或者占有各種有效方法:新的文學體裁、新的形式、新的語言、轉譯,以及語言通俗用法的文學化,等等。」。揆諸20世紀上半葉民國作家、學人、轉譯家、出版者有關「世界文學」的認知和闡說、譯介與出版等各項行動(如「硬譯」的轉譯策略、生活書店的「世界文庫」叢書、胡風的「世界文學支流」說,等等),同是如此。借用德勒茲的術語來說,即為「世界文學」的解域(deterritorialise)與再建域(reterritorialise)的過程。而吳宓在這一行程中呈露出獨特的風貌(包括「世界文學」觀念生發、文學譯介、外文學科建設、轉譯教學等一系列方案):是可謂「世界文學」再建域的吳宓路徑。

吳宓【世界文學史大綱】(西南聯大外文系1944年油印本)

周著以吳宓的世界文學史講義和大綱為史料依托,同時拈出新文化陣營中的鄭振鐸,依次考察了鄭、吳對俄國文學、希臘文學、印度文學等國別文學的各異態度與不同取舍,「透過考察兩派代表人物吳宓和鄭振鐸所建構的不同世界文學體系,可以為我們理解這兩個文學團體之間的重大分歧以及中國現代文學發展的內外部動力找到一個有用的視角」。作者精研希臘文學,對鄭、吳二人在希臘文學上用心之別的分析,自是深宏精當。此外,鄭、吳二人對泰戈爾的異趣,同樣別具癥候意味。

周著引述了鄭振鐸【太戈爾傳·緒言】,鄭振鐸稱揚「太戈爾挽救了一個已喪失生氣的本土文學傳統」、「給興旺的英國文學也帶來了迥然不同的清新之氣」。與此同時,作者還敏銳留心到鄭振鐸對泰戈爾所用修辭格與論及俄國文學時的異曲同工(前者是「如在萬紫千紅的園林中突現了一株翠綠的熱帶的常青樹似的」;後者為「異軍蒼頭突起」)。而吳宓在【世界文學史大綱】中對泰戈爾的評介則是:「泰戈爾雖然用孟加拉文創作詩歌與戲劇,但他的靈感來自雪萊和現代歐洲其他浪漫主義詩人。他根本不可能體現真正的古印度和梵文學傳統。其國際聲譽毋寧說是建立在他的英文散文和詩歌(或者是他孟加拉文詩作的英譯)之上的。」質言之,泰戈爾「以印度文字為載體,而其精神卻是西方現代的,從中找不到印度古代文學的靈魂」。

一方面,「白璧德這種將中國包括在內的世界視野對吳宓產生的至關重要的影響是顯而易見的」;另一方面,吳宓對泰戈爾的針砭,清醒地點明了「世界文學」秩序建構中的權力機制。該機制往往憑依著一種「溫和」的後殖民形式,即語言(往往是英語)的統治地位。「一些作家,諸如蕭伯納、葉芝、泰戈爾、納拉揚(Narayan)或索因卡等,他們都是來自英國曾經的殖民地的某個地方」,「英國首都一直在向來自前殖民帝國的作家們賦予文學合法地位:泰戈爾、葉芝、蕭伯納,或者納拉揚獲得的諾貝爾獎就是明證」。論者就此表明:本土性與世界性的關系議題,吳宓「它是中國文學評論界較早進行這種思考的人」。不得不說,吳宓有關泰戈爾的文學生產及「世界文學」的看法,對於今日如何理解如莫言等中國文學之外譯、理解如村上春樹等作家的流行性與經典性,仍有極具前瞻性的助益。

二

「在20世紀中國,‘新教育’與‘新文學’往往結伴而行」,現代大學的興起及其學科建制、課程設定、教育理念、人事變更等多方面因素,往往直接影響甚或決定著現代文學的發生、衍化及走向。其中「最成功的例證,當屬五四新文化運動」,故而,新文學與北大等現代大學之關系,仍是時下研究的主要聚焦點。在此脈絡中,有關講義、教材與著述的勘察(如以【中國小說史略】為切入口討論現代大學與小說史學的議題);關於新文學教學進入大學課堂的考索(如朱自清於清華大學、燕京大學講授【中國新文學研究】及講義【中國新文學研究綱要】等);嘗試復原文學課堂的原生境況(如對魯迅、周作人、朱自清等課堂講授的追懷與闡說):凡此,已然成為新文學史敘述中的常識或曰定論。

應當說,對於「文學史」,「不只將其作為文學觀念和知識體系來描述,更作為一種教育體制來把握」,自有其正當性與有效性;遑論世界範圍內「文學史」學科的生成,也正是在20世紀上半葉,如安托尼·孔帕尼翁所論,法國的「文學史」同樣「誕生於1875年至1914年之間」。然而,此類文學史、大學史、學科史互文視域下的研究,「天然」地以五四新文學為中心,這在有意無意間造成了兩重壓抑:其一,新文學陣營之外的作家、學人及其相應的大學陣地,往往受到忽視。其二,外國語言文學或外語學科(如西洋文學系、英文系等),外國文學或轉譯類課程(如「轉譯術」等),以及二者與現代文學之駁雜勾連,亦遭致漠視。「回顧中國現代文學史,會覺得很多著名的作家在最初的時候都是跟外國文學有關系的。」對於這一點想來也毋須做過多註解。

1920年代,「以五四‘新文化派’為代表的北大師生逐步占據教育要津」。而吳宓及其學衡派同人在各大學間的流徙(包括東南大學、東北大學、浙江大學、中正大學、西南聯大等),正與新文學陣營一道構成了一幅相對完整的對峙與交融的人事網絡。周著對吳宓在外語學科方面貢獻的揭櫫和闡述,以及商務版【世界文學史大綱】的輯錄與編纂(其中還收錄不太易見的【清華大學外國語文學系概況】),其史料價值與學術史意義不言而喻!吳宓有關「世界文學」的構想,正是在他輾轉於各大學期間,在學科建設與教學實踐中方得以施行。此處不妨再進數言。

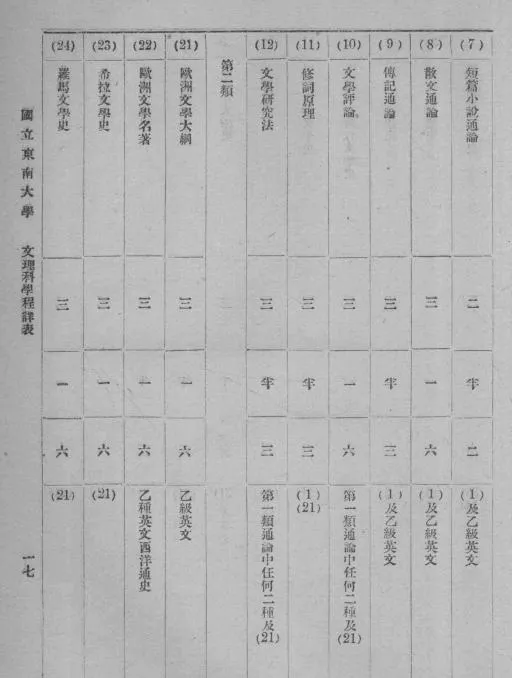

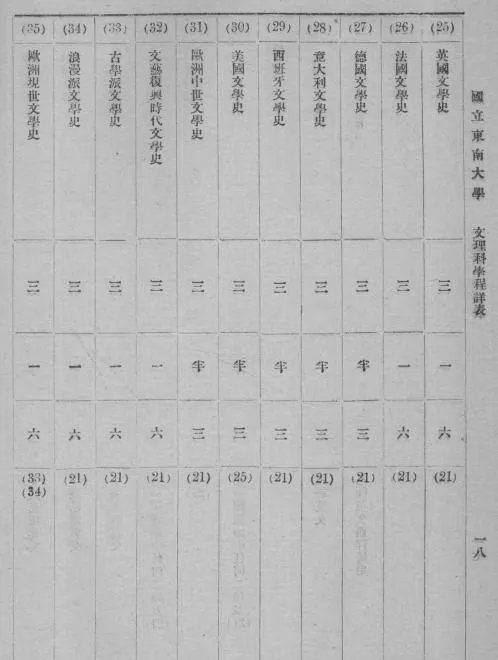

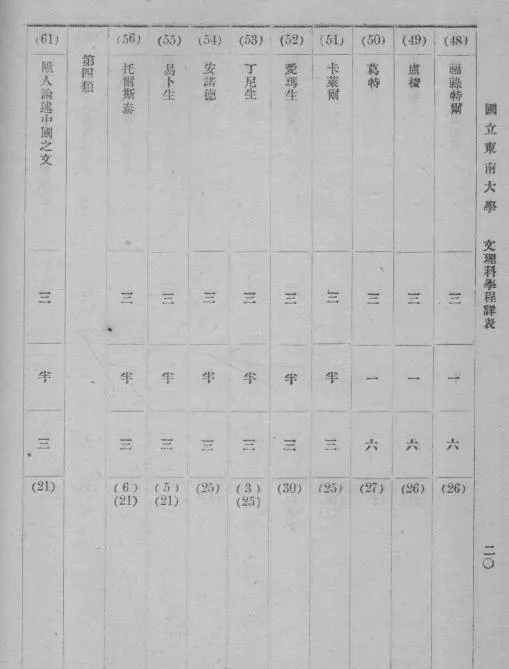

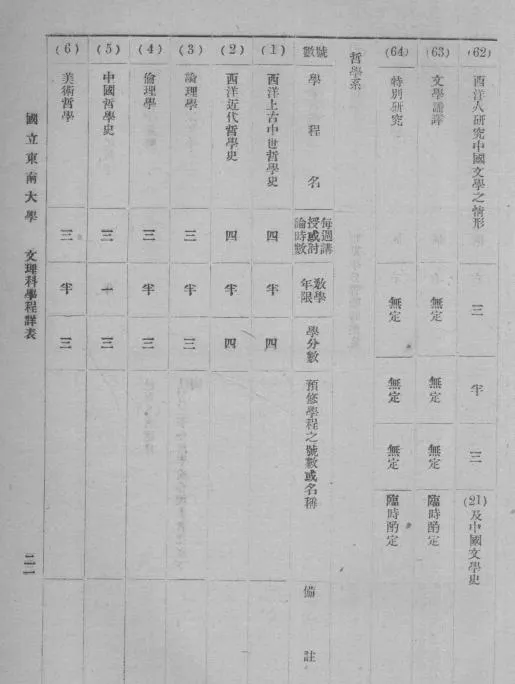

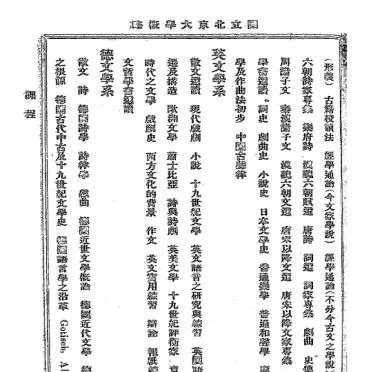

周著對吳宓不同時期的外文學科建設與課程設定均有詳盡梳理。與此同時,假如將之與同時期作為新文學陣營的北大英文系課程相比較的話,可見出明顯的差異。胡適、陳西瀅、徐誌摩等人任教於1920年代的北大,其英文學系課程,「十九世紀文學占了絕對的主導,在‘歐洲古代文學’一課中雖有規定‘讀希臘羅馬之有名作品’,但只是供三、四年級學生選修,並無荷馬、韋吉爾等人的專題課程」。除了荷馬、彌爾頓、但丁之缺席,北大英文系課程的另一特征便是短篇小說、現代詩歌與戲劇之興盛。此時,吳宓任職於東南大學英文系(後有新建的西洋文學系,其課表見下表1-6,對希臘文學尤為重視。圖片引自1923年【國立東南大學一覽】),東南大學與北京大學(北大1923年英文學系課表見下圖,圖片引自1923年【國立北京大學概略】)路數的分野,也正昭顯著民國時期「世界文學」知識秩序建構的不同進路。

表1

表2

表3

表4

表5

表6

北大1923年英文學系課表

在吳宓的教學生涯中,除了外國文學或外語類課程,轉譯課程占據了重要的位置。筆者曾在討論吳組緗小說教學的文章中提出:「相較於評騭學者治學路徑與得失的學案,學者作為教師的‘教案’,因直接牽系著學術傳統的維系和賡續,同樣值得探討。」周著依次爬梳了吳宓不同階段所開設課程的線索。而綜觀整個民國時期,大學中開設的轉譯課程及其任課教師大致有:北京大學的「英漢互譯」課程(教師為陳源、徐誌摩);國立武漢大學的「轉譯」課程(教師為錢歌川、朱光潛、周煦良等);聖約翰大學的「轉譯學」(教師為蔣翼振);南開大學的「轉譯」課程(教師為柳無忌)等。吳宓曾自陳對轉譯課的看法:

關於轉譯一科,聞本星期內經一種試驗手續後,即可開班。轉譯之工作,大抵可分為二種——為轉譯歷史之考究,及轉譯藝術之實習是也。前者因時間短促,書籍缺乏,本學期內恐不能實行;後者乃本學期所應作者也。先生又謂轉譯乃文學上之興趣及貢獻,轉譯之前必首先徹底的理解全文然後再定將譯成何種文體( style);定了 style之後,再熟讀中文與此種 style相近之文;最後乃可動筆轉譯。此皆先生經驗之言,指導我輩良匪淺也。(【與吳宓先生談話記】,【清華周刊】第336期,1925年2月20日。本節三段出自【清華周刊】的引文,均轉引自劉霽:【學術網絡、知識傳播中的文學譯介研究——以「學衡派」為中心】。)

轉譯班教授吳宓先生,擅長國學,精通譯事。自客冬來清華後 即著手組織轉譯班,就學者得益不淺。今季開學後,該班復繼續進行。所有本年一切工作,已由吳先生宣布,共分為三項: (一)講演——關於轉譯之原理, 原文之了解,以及文筆之研究;(二)練習——擇英文中之詩歌散文使學生每周得練習轉譯一次;(三)討論——關於學生之譯品及轉譯時種種之困難問題,將在班上互相討論,以求進步。並聞吳先生計劃除上列三事外, 今年尚擬增加課外工作二事: (一)調查本國現已轉譯就緒之書籍。(二)批評國內現有之轉譯品,使學生對於吾國之轉譯界下一番研究分析之功夫。將來獲益定不可限量。現吳先生已將調查表格式,發給學生,令即著手調查,並請定賀麟君總理此事。賀君前曾著有中國之轉譯史一書,對於嚴復林紓所譯書籍,已盡數調查。今該班同學復一同加入此項工作,將來成績必大有可觀,吾輩姑拭目以覘其後。(【雜聞:轉譯班進行計劃】,【清華周刊】,第352期,1925年9月25期)

就最初的設想來看,吳宓試圖將轉譯實踐(即「轉譯藝術之實習」)、轉譯批評(即「調查本國現已轉譯就緒之書籍」、「批評國內現有之轉譯品)」、轉譯史書寫(即「轉譯歷史之考究」)三者結合,惜乎後兩者未能完全施展。只鱗片爪中,仍能見出吳氏的轉譯理念(轉譯的「文體」論)所在,以及如何將自身的譯介理論貫徹施行於教學活動。吳宓還將學生的轉譯習作,發表至【學衡】:「轉譯班成立,迄今半載,經吳宓博士指導,成績已斐然可觀。計其初時作品,都屬短篇詩文之轉譯;近來已從事長篇著作。聞同學作品之佳者吳宓博士已代為擇登【學衡】雜誌,傳覽全國,作者之榮,亦學校之光也。」(【新聞:轉譯班】,【清華周刊】第349期,1925年5月29日)就學生培養而言,吳宓自始至終都是熱忱的、嚴格的,「戰前清華外文所在吳宓的主持下,不僅入學考試條件苛刻,錄取謹慎,而且課程要求也異常嚴格,再加上嚴格的畢業考試制度,營造出了一個良好的競爭氛圍,迫使學生不得不努力學習,力爭上遊;招生總人數盡管不少,但淘汰率卻很高」。

吳宓除了將學生譯作發表至【學衡】,還曾指導學生楊繽(即後來的楊剛)轉譯簡·柯士甸【傲慢與偏見】,並承擔「校譯」任務(商務印書館1935年版)。卞之琳在西南聯大時期的轉譯課程與之頗為類似(筆者曾在論說卞氏晚年心態的文章中,談及卞之琳現代主義小說的講授與轉譯等)。而有關當時學界對柯士甸認知的分野,此處可補綴一例,為周著也曾提及的燕京大學「驅鄭風潮」做一註腳:鄭振鐸【文學大綱】第31章述及「奧斯丁」(鄭振鐸所用譯名),並且「第一次在文學史著述中出現了6本小說的譯名」。然而,【文學大綱】出版後,「梁實秋撰文指出了其中不少錯誤,從以上引文中(引者按:即【文學大綱】(第四冊)1927年版第77、78頁有關柯士甸的內容)把‘Austen’兩次誤成‘Austin’,可見一斑。時間有限,工作量很大,涉及作家及其作品又多,鄭振鐸應該是連她的6本小說也沒顧得上看」。

三

近日讀芮塔·菲爾斯基的【批判的限度】,她在「懷疑的利害關系」一節中直陳目下整個人文學科存有的「福柯式」傾向:「學者們所受的訓練往往不是去表達價值觀,而是去審訊它們」,「這磨練了他們將事物復混成和問題化的能力,他們習慣將與世界有關的陳述,轉化為討論讓這些陳述得以產生的話語形式」。當試圖從【吳宓的精神世界】中抽繹出「世界文學」再建域的吳宓路徑時,所秉持的正是菲爾斯基所「懷疑」的闡釋理路。後結構主義之後,「人們總是不願去言說規範或捍衛判斷」,【吳宓的精神世界】反而是近乎「本質主義」式檢討吳宓「他曾經以著名的身份參與的關於中國文化道路的論爭,並勉力展望充滿各種可能性的前途」。此中立場與姿態,或許也和染乎世情、系於時變的撰述語境有關。

在【吳宓的精神世界】的「後記」中,作者有言:「從2020年3月至今,我在鬥室中度過了幾乎所有時間。在此期間,眼看著世界疫情失控,美國政局混亂,中美關系緊張,不免耗去自家許多精力和情緒,而寫作【吳宓的精神世界】(從前年八月開始)則是難得的具有安定和治愈功能的一件事。」周著是書由商務印書館2023年6月初版。於7月中,筆者旋即購得。展卷閱讀之際,2019年底和2020年初,一段手抄吳宓日記、周作人日記的日子,時時浮現在腦海。

如周著所論:「20世紀中國研究西方語言文學的翹楚多與清華外文系(以及抗戰期間的西南聯大外語系)有淵源。」吳宓作為教師的遺產,正在於對學生的培養。李賦寧、王佐良、周玨良、劉世沐等吳宓的一眾弟子,逐漸居於「十七年」轉譯體制的中心。時移事往,到了1980年代,這一代學人更是成為外語學界的「泰鬥」。再往後,吳宓學生輩的再傳弟子,漸趨於學術江湖中各立「山頭」,在「‘長江’裏濁浪排空」。只不過,不知他們是否還會念起當年不合時宜的吳宓:這個老頭兒在「十七年」間,絕對不願「與當代名流周旋」、「以幹謁學術界之新貴人」;堅決認定「斷不可棄書,斷不可賣書。寧受人譏罵,亦必大量細心保存書籍」;念茲在茲的不過是「但願為教師,安心茍活」、「傀儡鸚鵡,符合傳聲,宓實羞為之,且厭為之」……吳宓的學生輩(乃至學生輩的學生輩)中不乏進入新時代後迅疾「投機」者,後者也曾遭致夏誌清兄弟在書信中的譏諷。反倒是吳宓,卻比「五四」更「五四」:「他的精神的反抗雖然微弱確實那樣的執拗,他對理想的堅守雖然那麽孤獨卻又那麽頑強——甚至比一般順應‘新文化’邏輯……迅速自我批判的主流知識分子更為頑強。」

一定程度上來說,正緣乎此,作者在「危機」時刻的述學,方能寄意於研究物件本身:「吳宓對學術與人生之間緊密關系的認真研究,以及他在各種逆境下都不改的熱烈執著,無疑是他在此時對我具有特殊意義的原因。」亦基於此,筆者不揣冒昧,僅從自家研究視野(現代當轉譯文學史)入手,草成小文,聊示心得:謹向【世界文學史大綱】的編纂者吳學昭先生和【吳宓的精神世界】的著者周軼群先生,表示敬意!

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)