【易】曰:鳴鶴在陰,其子和之;我有好爵,吾與爾靡之。期待每一個共鳴的你,關註、評論,為學、交友!

1950年前半年,面對麥卡錫的瘋狂攀咬,杜魯門政府和民主黨人的失敗,在很大程度上是咎由自取。

在麥卡錫猖狂活動之時,杜魯門政府和大多數民主黨人雖然繼續從不同的方面抨擊麥卡錫,但也常常屈服於他的淫威。 重要的是,杜魯門政府與民主黨人一貫堅持反共、反民主的政治立場,使他們對於麥卡錫的反擊和鬥爭變得軟弱無力。 而且,這種反擊帶有明顯的黨派鬥爭色彩,結果在麥卡錫主義橫行時反起了火上澆油的作用。

1、韓戰的火上澆油

正當泰丁斯委員會關於麥卡錫指控的調查處於尾聲時,韓戰於一九五○年六月二十五日爆發。

杜魯門政府派兵侵入北韓,連吃敗仗,從而大大加劇了美國國內在四十年代末期產生的反共政治氣氛。這顯然有利於麥卡錫主義的蔓延。

卓思·波倫寫道:

「我們在韓戰中的軍事挫敗一這一場戰爭引來了‘黃禍'的幽靈,是我們同一個共產黨國家的第一次武裝沖突——和蠻不講理的威斯康辛州參議員約瑟夫·麥卡錫的惡意顛倒黑白相結合,產生了一種真正的驚恐狀態。…從來沒有打過敗仗的美國發現自己陷入一場無法取勝的戰爭之中——這是一個使得麥卡錫主義著把原因歸之於政府中有共產黨間諜的論據。」

波倫甚至斷言:

「我相信,要是沒有韓戰以及它所制造的氣氛,麥卡錫也許會落得空歡喜一場,從此罷手。」

韓戰還在統治集團內部引起軍事戰略的嚴重分歧和黨派之間激烈的政訐。第二次世界大戰後,杜魯門雖然為推行冷戰政策,曾鼓吹「美國歷史責任論」和「美國萬能論」,但也很清楚美國軍事力量實際上是有限的。

大戰結束後,美國國內普遍要求恢復到正常狀態,海外美軍士兵發起大規模的「我們要回家」運動。 因此,一九四七年的美軍兵員已由歐戰結束時的一千二百萬減少到一百四十萬,這一數碼一直保持到一九五○年。 一九四八年的軍事支僅達一百零九億美元。整個陸軍和空軍中幾乎找不出一個可以隨時投入作戰的整師。 基於這種現實,杜魯門政府確定了在侵朝戰爭中不把戰爭打大到中國境內、避免與蘇聯發生正面軍事沖突的「有限戰爭」戰略。

在這一戰略指導下,杜魯門政府還決定不許在北韓戰場上使用蔣介石主動提供的軍隊,並下令美國第七艦隊和第十三航空隊進駐台灣海峽;以便阻撓中國人民解放台灣,同時防止蔣介石「反攻大陸」,把美國拖入另一條戰線。

杜魯門的「有限戰爭」戰略遭到侵朝「聯合國軍」總司令麥克阿瑟和其他「亞洲第一派」的強烈反對。許多共和黨人則攻擊說,朗鮮戰爭的爆發是杜魯門政府錯誤的遠東政策所造成的;「北韓的入侵」是國務卿艾奇遜於一九五○年一月宣布要建立一個從阿留申群島經日本到菲律賓的防禦圈而引起的,因為這個防禦圈未把北韓與台灣包括在內。

圍繞著韓戰問題的分歧和爭吵,加深了很多人對杜魯門政府的不滿和猜疑,使麥卡錫對國務院的指控更富於欺騙性。

福伊爾劑希特指出:

「杜魯門選擇在北韓進行一場有限戰爭…這個決定使他陷入自己所設的陷阱之中,因為他的軍事克制政策是和他的冷戰言辭相沖突的。…這種言辭和現實的矛盾創造了信任的空隙,使麥卡錫關於政府中共產黨叛賣釣指責成為可信。」

總而言之,繼侵華政策失敗之後,韓戰是戰後美國對外侵略擴張的又一重大挫折。這一挫折使麥卡錫主義興起的政治氣候更為成熟。從此,麥卡錫主義日益猖獗,席卷整個美國。

2、中期選舉勝利的助推

韓戰爆發以後,麥卡錫也投入統治集團內部的大爭吵中,與其他共和黨人一唱一和,攻擊杜魯門政府「為共產黨人襲擊南韓開了綠燈」。 說杜魯門派第七艦隊進駐台灣海峽是為了阻止蔣介石反攻大陸同國際共產主義作鬥爭。

麥卡錫又別出心裁宣揚國內共產主義的威脅,比國外共產主義的威脅要大得多,而國內共產主義威脅的核心問題義是政府中的共產主義。

他公開指責杜魯門政府派兵侵朝,是因為「不想在國內與共產主義作鬥爭,而要向人民證明他願意與國外共產主義作鬥爭」。

他進而聲稱:

「對農民、工人及工商業者來說,這是唯一真正問題——政府中的共產主義問題。」

難怪有的學者認為:

「麥卡錫的主要目標從來就不是北韓的或中國的或俄國的共產黨——認真而言,甚至也不是美國的共產黨間諜,而是美國的行政機構。」

一九五○年下半年,舉行中期國會選舉,共和黨人與民主黨人在各州展開激烈的角逐。已經成為共和黨反共名人的麥卡錫周遊全國,前往十五個州作了三十次演說。 既為進一步擴大自己的影響而招搖撞騙,又為共和黨人的競選搖旗吶喊。 他無論走到哪裏演說,都少不了重彈國務院裏有共產黨人的老調,再就是利用韓戰問題攻擊杜魯門政府和民主黨人。

麥卡錫指責民主黨人有人沾有「美國青年的鮮血」,揚言要在選舉中擊敗那些在亞洲策劃共產黨勝利的「共產黨人、受騙者以及追隨者」。 民主黨參議員泰丁斯由於主持對麥卡錫指控的調查,並揭穿其謊言,麥卡錫便對之懷恨在心。

十一月,麥卡錫為了進行報復,跑到馬里蘭州,和當地共和黨人一起散布泰丁斯「親共」的謠言,用拼頭術偽造泰丁斯與前美共領袖白勞德握手的假照片。 然後印了許多刊有關於泰丁斯謠言和假照片的小報,派人在夜裏偷偷地放在選民屋前。麥卡錫一夥就是用這種卑鄙手段,使泰丁斯這位任參議員長達二十五年之久的民主黨人,敗在年輕的共和黨人巴特勒手下。

同樣由於麥卡錫的幫助,在伊利諾斯州,埃弗雷特·德克森戰勝參議員民主黨領袖斯各特·盧卡斯,進入參議院;在加利福尼亞州,尼克遜擊敗海倫·加哈根·道格拉斯夫人而成為參議員。

透過一九五○年中期選舉,共和黨增加了五個參議院席位,在眾議院增加了二十八個席位。雖然共和黨仍是少數黨,但這樣的選舉結果對該黨來說卻是不小的勝利,而對於民主黨則是嚴重挫折。

麥卡錫為共和黨人進行的競選活動,無疑是共和黨獲勝的一個重要原因。

這次選舉「顯然富於‘麥卡錫主義的色彩」,「不管選民是否真正相信麥卡錫的指責,他們之中的許多人的確感到美國政策的某些方面一定出了毛病」。 麥卡錫由於在選舉中立下汗馬功勞,進一步提高了自己在共和黨人眼裏的身價,並使其同黨深為感激。

一九五○年中期選舉共和黨人的勝利,為麥卡錫作了政治廣告,進一步擴大了他的影響。在共和黨人及右翼反共組織支持下,麥卡錫又提高了自己的政治誹謗水平。

3、麥卡錫的殺傷力

在一九五○至一九五二年期間,麥卡錫大放厥詞,對羅斯福上台以來民主黨政府的對外政策、尤其是對華政策進行多次攻擊。

他作出種種指責:

羅斯福在雅爾達會議上「把中國和波蘭出賣給俄國,並為韓戰設定了舞台」;羅斯福要求蘇聯早日出兵對日作戰是一種叛賣;杜魯門在波茨坦會議上重申雅爾達秘密協定是錯誤的;在第二次世界大戰中,史迪威將軍在中國被美國駐華外交官中的一幫「親共分子」所包圍,結果「奠定了共產黨征服」中國的基礎;馬歇爾在華調處期間所安排的幾次停火,都有利於共產黨軍隊而不利於國民黨軍隊,他實際幫助了中國共產黨;大戰以後,杜魯門政府執行了「有利於國際共產主義而不利於美國的外交政策」。

蔣介石垮台和韓戰爆發,是政府在亞洲執行有利於共產黨的政策造成的,而且杜魯門政府「實際上邀請共產黨接管南韓和台灣」。總之,在他看來,羅斯福和杜魯門主政的二十年是「叛國的二十年」。

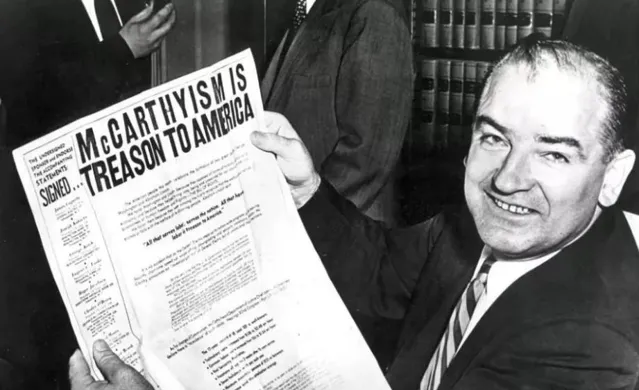

後來,麥卡錫把他對民主黨政府對外政策的攻擊、對國務院的指控及其他言論收集在一起,以問答的形式編成一書——【麥卡錫主義:為美國而奮鬥】,廣泛印發,成為麥卡錫的主要理論武器。

隨著權勢的增長,麥卡錫日益有恃無恐,對杜魯門和政府其他高級官員以及民主黨人的政治誹謗和人身攻擊,也就更加惡毒而粗暴。

他揚言:

「在過去六年反共鬥爭中,我們以每年失去一億人民的速度敗給了共產黨。…必須把那些制訂計劃的人撤換下來。…我一直循此方向努力並將繼續下去。」

麥卡錫曾多次要求彈劾杜魯門。一九五一年四月,由於麥克阿瑟一再公開攻擊政府有限戰爭的戰略,要求在北韓戰場上使用蔣介石的軍隊,把戰爭擴大到中國境內,並「放蔣出籠」以反攻大陸,杜魯門便撤銷了他的所有職務。 這一決定導致統治集團內部爆發一場新的關於遠東政策的大辯論。

共和黨人在全國掀起一陣支持麥克阿瑟的狂熱,民意測驗顯示支持和反對麥克阿瑟的人數比例是二十比一。 麥卡錫當然不會錯過這個攻擊杜魯門的機會。他在一次記者招待會上表示全面支持麥克阿瑟的主張,並為麥克阿瑟被撤職鳴不平。

他氣勢洶洶地說,杜魯門周圍都是些利欲熏心之徒,麥卡錫攻擊的主要物件是國務卿艾奇遜。【麥卡錫主義:為美國而奮鬥】一書中很大一部份就是攻擊艾奇遜的言論。 麥卡錫把艾奇遜稱為「紅色迪安」、「時髦的紅色教長」;指責他在亞洲遵循共產黨路線,「出賣中國」;說他利用自己的辦公室保護共產黨人。麥卡錫一再要求杜魯門免去艾奇遜職務,還要求艾奇遜自動辭職。

他說:

「艾奇遜先生,如果你好容易才給美國人民做點好事,那你就不僅應當從國務院告退,並且應當離開這個國家,到那個你曾長期為之奮鬥的國家去。」

針對麥卡錫對艾奇遜的誹謗,著名專欄作家禾特·李普曼寫道:

「沒有一個在重大事務上在國外代表這個政府的官員曾在國內受到如此嚴重的傷害,即使一九一八年的韋遜也沒有這樣。」

麥卡錫對杜魯門和艾奇遜進行一番攻擊之後,又把矛頭指向國防部長馬歇爾。喬治·馬歇爾是美國著名的資產階級軍事家、政治家,曾在軍界、政界擔任過許多要職。

一九四五年至一九四七年任駐華特使,參與國共談判。 一九四七年至一九四九年任國務卿,一九五○年至一九五一年任國防部長,是杜魯門政府決策人之一。馬歇爾在統治集團中聲望很高,被譽為「當今最偉大的美國人」。

馬歇爾的政治地位和聲望並不使麥卡錫感到畏懼,他公然誹謗馬歇爾為大賣國賊、是為蘇聯陰謀服務的工具。

一九五一年六月十四日,麥卡錫在參議院發表長達六萬字的書面發言,攻擊馬歇爾是「埋頭於虛偽中的人,…每當謊言符合其需要,就求助於謊言」,他宣稱馬歇爾參與了一個巨大的陰謀和見不得人的醜行,「這個陰謀極大,醜行是如此之黑暗,使人類歷史上以前的任何冒險都相形見絀。」

他大罵馬歇爾固執己見,「始終為克里姆林官的世界政策服務」。 後來麥卡錫將其發言稿放進國會記錄,並付印成書,題為【美國從勝利撤退——馬歇爾將軍的故事】,在麥卡錫結束發言之後,一個共和黨參議員站起來,吹捧他作了參議院有史以來最重要的發言之一。其實,這次發言是參議院有史以來最無恥的誹謗之一。

在遭到麥卡錫的攻擊之後不久,馬歇爾便悄然隱退,回到自己維珍尼亞州的裏斯堡農場去了。

4、總統大選中的分量

麥卡錫對杜魯門政府的誹謗攻擊,使杜魯門政府捉襟見肘,幾乎陷入半癱瘓狀態。杜魯門和政府其他主要成員不得不花去大量時間對付麥卡錫,艾奇遜則一再向外國政府代表作出保證:國務院仍在正常地制訂和實施外交政策。

杜魯門政府采取一系列措施來表明其堅決的反共、反民主立場,以免給其政敵麥卡錫追隨者抓住把柄。 如加緊進行侵朝戰爭、加強忠誠計劃的實施等等。國務院還把受到麥卡錫攻擊的"中國通」當作替罪羊,陸續趕出國務院。

到一九五二年,麥卡錫在美國政界已是個橫行霸道的人物,但敢於反對他的還是大有人在。 杜魯門繼續公開發表講話譴責麥卡錫。民主黨參議員威廉·本頓在參議院提出一項使人大吃一驚的決議草案,要求把麥卡錫從參議員中驅逐出去。

就是一些共和黨的自由派,也譴責麥卡錫的行為。共和黨參議員瑪格麗特·史密斯夫人等發表被稱為「良心宣言」的聲明,不點名地指責麥卡錫利用所謂"恐懼、愚昧、偏執和汙蔑」制造混亂。 一九五二年秋,參議院特權和選舉小組委員會開始調查麥卡錫受賄等問題,但麥卡錫拒絕出席小組委員會的聽證會,並指責該委員會所提出的報告是不誠實的和汙蔑性的。

從一九五○年初發表惠林演說至一九五三年初杜魯門政府下台的近三年裏,麥卡錫活動的主要內容,是對國務院的指控以及對杜魯門政府和民主黨人的攻擊。 這一系列活動都打著「保衛美國民主、反對共產主義威脅」的旗號,煽起了更加狂熱的反共氣氛和反民主的政治迫害,因此從一開始就遭到美國人民及各種民主力量的反對。

一九五○年四月五日,美國共產黨中央機關報【工人日報】的一篇文章寫道:

「共產黨人對麥卡錫一夥造成的損害,保持高度警惕。我們知道,麥卡錫的目的,是取消‘人權法案’及其關於思想、集會、發表意見之自由的可貴的保證。」

許多資產階級自由派和資產階級報刊,也都公開譴責麥卡錫主義。著名專欄作家安德魯·皮爾遜經常撰文抨擊麥卡錫,使他懷恨在心。於是在一次宴會後,喝得醉醺醺的麥卡錫竟用皮帶抽打皮爾遜,後來還是尼克遜出面勸阻才了事。

但是,各方面的譴責與揭露,並未從根本上動搖麥卡錫的地位。他已成為家喻戶曉的反共「英雄」、共和黨的「寶貴財富」,仍然得到許多人的狂熱支持。

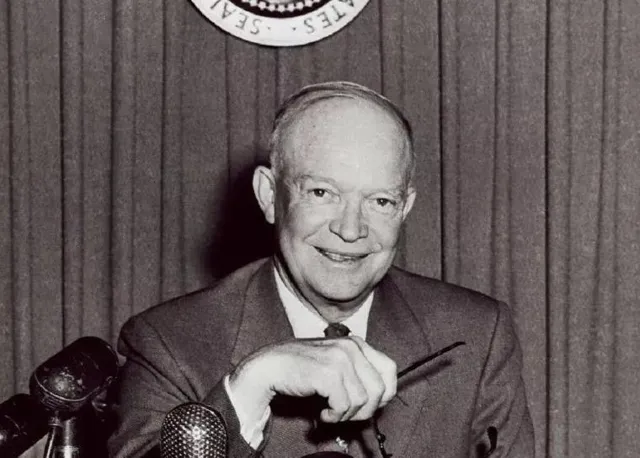

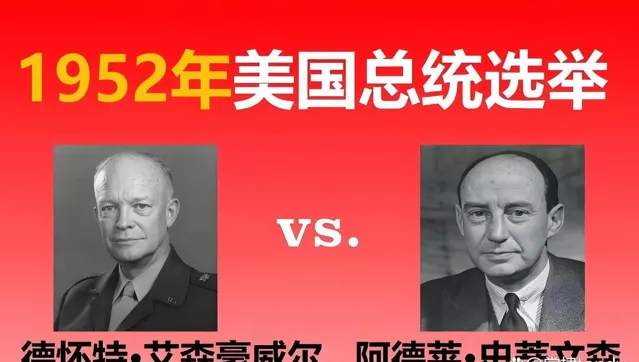

在一九五二年的總統大選中,共和黨與民主黨的爭奪十分激烈。在野已經整整二十年的共和黨人渴望上台。 他們把一向不問黨派政治的第二次世界大戰中的軍事英雄艾森豪威爾拉出來充當總統候選人,提出K1C2的公式(北韓一詞的第一個字母是K,而共產主義和貪汙兩個詞的第一個字母都是C)來指責民主黨政府處理韓戰不當、對共產主義軟弱和貪汙腐化。

麥卡錫在這次大選中非常活躍,充分顯示出他的影響和作用。

在芝加哥的共和黨全國代表大會上,麥卡錫發表了大受喝彩的講話。 當大會主席宣布要向代表們介紹「威斯康辛州海軍陸戰隊戰士」、一個因「揭露中國政府中的賣國賊」而受到極大損害的人發言時,樂隊立即高奏【海軍陸戰隊頌】,會場上響起一片狂呼喧器聲,許多人手持標語牌,上面寫著受過他誹謗的人的名字:拉鐵摩爾、艾奇遜,還有希斯。

麥卡錫裝腔作勢地聲稱:

「我們今晚是在交戰」,然後就對民主黨人開足火力猛烈攻擊。他列舉很多統計資料,其中有「親共」的民主黨人送給克里姆林宮「猛獸」多少平方英裏的土地;被它投入苦海的數以百萬計的人;今天仍然盤踞在「紅色迪安的國務院」裏的「狡猾的賣國賊」;…他還把大量的統計曲線和圖表搬上講台,並煞有介事地解釋這些作為「證據」而實際毫無意義的材料。

麥卡錫進行這場「戰鬥」之後,又在一次競選廣播演說裏中傷民主黨總統候選人艾德萊·史蒂文森。他指責史蒂文森親共、包庇間諜希斯;還假裝說錯了話,稱艾德萊為「阿爾傑」,含沙射影地汙蔑這位民主黨總統候選人為叛徒、間諜。

麥卡錫的攻擊,使史蒂文森在競選中受到很大傷害。

更能顯示麥卡錫威風的,是他的影響終於迫使艾森豪威爾屈服。本來,艾森豪威爾十分討厭麥卡錫,打算在威斯康辛州密爾沃基發表競選演說,贊揚他的老上司馬歇爾,以表示自己對馬歇爾知遇之感和對麥卡錫誹謗馬歇爾的憎惡之情。

但是,共和黨的首腦和艾森豪威爾的競選助手深恐會觸怒那位得罪不得的參議員,便力勸艾森豪威爾刪去贊揚馬歇爾的話,艾森豪威爾居然答應了。 不僅如此,當火車駛入密爾沃基後,艾森豪威爾還接受麥卡錫的祝願,和他一起會見選民,並且宣布,他和麥卡錫在反共的目標上完全一致,只是方法不同而已。 這說明,艾森豪威爾這位戰時英雄在麥卡錫淫威之下屈服了。

5、麥卡錫對共和黨的重要性

一九五二年的大選中出現一種奇怪現象,一些民主黨人不投本黨總統候選人的票,卻擁護艾森豪威爾。 其所以如此,因為他們擔心:如果民主黨人繼續掌權,將永遠受麥卡錫的攻擊。 他們心想:如果共和黨人上台,麥卡錫就會成為共和黨人的搗亂分子,這樣,讓他們自己去對付他,或許要好一些。

一九五二年三月二十四日,【華盛頓郵報】載文說:

「這個報紙希望並相信,如果艾森豪威爾當選,麥卡錫主義將於一夜之間消失。」

這段話顏能反映出一些民主黨人和許多選民投票選舉艾森豪威爾時的心理狀態。

一九五二年大選,共和黨大獲全勝:艾森豪威爾當選總統,尼克遜為副總統;共和黨在參、眾兩院均成為多數黨,控制了第八十三屆國會。 麥卡錫自己則輕而易舉地當選連任參議員,實作了他發表惠林演說時的初衷。而且,至少有八個共和黨候選人靠他的幫助進入了參議院。落選的民主黨參議員中,則有那位曾提議將麥卡錫從參議院驅逐出去的本頓。

共和黨在這次大選中獲勝的原因很多,其中重要原因之一乃是民主黨政府陷入韓戰的泥潭而不能自拔,共和黨人卻乘機表示要盡快結束這場倒黴的戰爭。然而,麥卡錫主義無疑為共和黨的勝利起了重大作用。

禾特·拉菲伯指出:

艾森豪威爾當選總統的一個原因,就是「他在競選運動中拒絕擯棄麥卡錫主義」。

選舉結束後,在一次記者招待會上,麥卡錫興高采烈地宣布:他今後不必再單槍匹馬地揭露政府中的共產黨人了,因為現在終於有了一個真正的反共政府。

(正文完)

如果有其他關於歷史領域的話題或觀點可以【關註】我私聊,也可以在下方評論區留言,第一時間回復。