【殊途同歸:明清澤州地區三教廟研究】,王群韜著,上海書店出版社,2022年9月出版,300頁,88.00元

儒釋道,並稱「三教」。「三教合一」,是唐代以後中國古代哲學和社會思潮之主流。縱觀前輩學者對「三教合一」的研究足跡,大多是從哲學、學理、思想層面進行的考述、分析與闡釋,譬如任繼愈先生【唐宋以後的三教合一思潮】、嚴耀中先生【論「三教」到「三教合一」】、牟鐘鑒先生【儒、佛、道三教的結構與互補】、洪修平先生【中國儒佛道三教關系研究】等經典論著。王群韜【殊途同歸:明清澤州地區三教廟研究】(以下簡稱【殊途同歸】)一書在繼承、參照義理層面的「三教合一」作為思想背景的同時,重點聚焦山西澤州地區民間祠廟崇祀的鄉土實踐視角,集中運用碑刻、題記、方誌、檔案等地方史料來探析「三教合一」在明清時期民間崇祀層面的具體表現形態,是一次大膽的嘗試。

研究框架與理解視角

在【殊途同歸】中,作者采用綜合性的研究方法和多元化的材料來源,對地處山西澤州「萬山深處」的村落、鄉土色彩濃厚的數百座三教廟進行了細致考察。大量廟宇碑刻和地方誌是作者使用的基礎材料,間或穿插一些正史、題壁以及田野訪談等口述史材料。由於三教廟碑刻記述格式化特征明顯,如何將這些碎片資訊拼接還原成一幅相對完整的歷史畫卷,是該書致力解決的關鍵問題。從【殊途同歸】的行文來看,其研究框架和理解視角主要包含以下三個層面:

一是相關性的歷史考述,將細微具事置於宏觀歷史、制度沿革之中。例如,該書的第四章(三教廟相關祭祀活動)就是這樣的寫作邏輯:作者集中考述了燒香、上供、獻戲儀軌由來及演變(明初「春、秋二社」祭祀制度、儒家祭禮),展現澤州相關祭儀之變與不變(澤州地方民眾上供除用羊、豕、酒、果、香燭等傳統規定祭物外,還有「油席」「油食」「鼓吹」「大戲」等),解釋祭祀儀式之社會功能(祭祀儀式並非單純的信仰現象,還與倫理教化、社會生活、文化娛樂等緊密相聯)。這類歷史考述視角為進一步深入研究三教廟的信仰動因與宗教觀念提供了重要的前提基礎。

二是比較分析。如該書第五章引入明代四川重慶府永川縣儒學訓導諸華、清代河南學政林枝春、山西學政汪振基等「學臣」基於維護儒家正統地位,堅守國家祀典和儒家學術之立場,奏毀「屈吾儒於二氏之下」的「三教堂」,這與澤州鄉村的大部份地方知識精英(基層儒生)以「三教同歸」「神道設教」「皆古聖人」等看待、認同三教廟的包容觀念甚至合理化解釋形成了鮮明的對比。正是儒家士人群體中的觀點差異,充分呈現了當時人們對於三教廟這一特殊的信仰、崇祀實踐形式的「多元理解」。

三是歸納分析。從宏觀議題落實到具點分析,即從大到小、從抽象到具體,通用的方法就是將相似的人事歸納分析。【殊途同歸】將相似人事、觀點置於一類,然後闡釋分析。再如,第五章根據碑文、題記、匾額、楣題、楹聯等資料,將普通民眾對三教廟的理解分為「樸素認知」「崇德報功」「靈驗關切」三大類,然後再結合史料進行分析解釋,這種基於充足且多樣化材料之上的分析解釋,使觀者閱之真真。

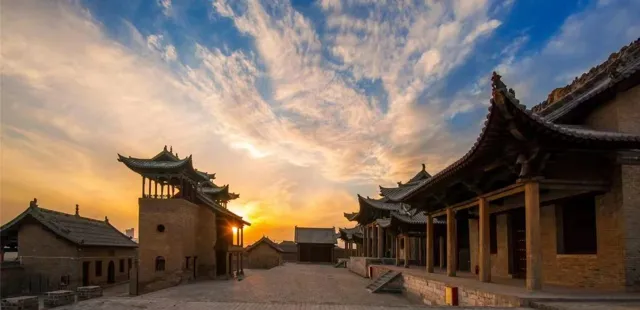

作者十分熟稔澤州地區的各類歷史文獻,並在梳理出其中主要脈絡和關鍵要素之基礎上,仍竭力窮盡鄉村廟宇裏碑刻、題記、題壁、匾額、楹聯、塑像、壁畫、石刻等「歷史文字」材料。另一方面回到「歷史現場」考察、分析仍在踐行的「活生生的傳統」,實地觀察記錄三教廟宇空間結構、祭祀儀式過程,深度訪談村民、幹部、廟宇管理者等各類人群,以期透過歷史文獻記載和田野考察資料的細致對照、分析,達到對三教廟及相關地方社會文化的「內部理解」。總體上看,作者以碑刻、縣誌、正史等史料為經,用相關歷史性考述、比較分析、歸納分析等方法作緯,描繪出一幅明清時期澤州「萬山深處」的三教廟崇祀與鄉土民俗的恢弘畫卷。

萬山深處的澤州地區,李峰攝,2020年8月

澤州縣下村鎮大南莊村三教廟,正殿匾額「三教同源」,李峰攝,2020年8月

多面相的中國宗教

宗教是人類的常數,伴隨人類從蒙昧懵懂到理性文明,跨越了山海湖泊的地理畛域,參與了無數民族的歷史演進,安撫著焦急渴求的心理狀態。它是虛無的,若有若無地點綴在歷史長空之中,它又是實在的,彌漫滲透於民眾的日常生活之中。澤州地區的三教廟碑刻不再是佇立山谷、靜沐風雨之冷石,而是古人尋求穩定人生秩序和構建物化人生理念的一種方式,如今更可以作為我們與先民對話的載體。

從唐宋僧人到明清鄉村民眾,把三教之祖同堂供奉,成為「三教廟」。作者跳出基於三教義理闡釋之外圍視角,改用「以人為本」的心態去看待澤州萬山深處的「廟」與「神」:

實際上,這類廟宇可能並非「三教合一」思想向民間社會滲透的直接結果,其真實根源和主要動因,還需要從基層民眾自身的信仰實踐模式中尋繹。(16頁)

透過歷史一隅的三教廟,我們得以窺見漫長歲月裏,民眾如何安然自處,村落如何秩序井然,澤州社會又是如何鑲嵌於明清時期的國家系統。作者在書中清晰地闡釋了這一點:三教廟具有聖俗交融(亦聖亦俗)的空間內容,它不只是當地民眾祀神祈福的信仰空間,也是鄉村社會維系運轉的「樞紐」所在,很多公共活動在這裏舉行,民間基層組織在這裏辦公,這裏也是宣揚民間道德教化、規範村社共同秩序和村民行為規範、協調村際關系、整合地方禮俗之地。可以說,廟宇空間與地方社會一體同構,民眾基於現實生活需要來組織信仰實踐。

澤州民眾在正殿供奉三教聖人,認為能夠在普遍意義上賜福消災,從整體上保佑村社平安、風調雨順,並以組合的方式提升祈願的「靈驗性」;其次,在配殿(耳殿及部份廂房)祭祀各種功能性神祇,涉及生產、生活的具體需求,能夠進一步擴充套件廟宇整體結構的功能範圍,實作對村社民眾信仰需求的全面關懷。他們在燒香敬拜、供奉祭品、獻戲酬神等祭拜方式背後,都離不開「追尋一己之福」的現實訴求。由此觀之,「殊途同歸」的三教廟所折射的是,民間百姓以滿足現實生活訴求為宗旨,整合不同神祇、儀軌、教派之「和而不同」的中華文化傳統。用作者的話說:

在殊途同歸的廟貌之下,生動地體現了中國民眾基於世俗生活需求、主要以「有求必應」、「多多益善」等民間信仰邏輯對儒釋道三教神聖象征符號的整合與運用。在大多數民眾的理解中,儒釋道三教雖在內容上各有側重,本質上是相通的……對於儒釋道三教,民眾更傾向於取其「同歸」之用,而非區分和強調其「殊途」之理。(209頁)

最後,【殊途同歸】的考察指向了這樣一個核心結論:透過呈現中國傳統社會知識精英所謂的「教」(特定信仰傳統及其正統理念主導的教化體系)與普通民眾所行的「祀」(祭祀實踐及信仰生活的實際形態)之間的差異與張力,確證了中國民間信仰生活之於知識精英階層正統禮法觀念(以儒禮、儒教為主導)的主體性與相對獨立性。作者重點運用碑刻、縣誌、正史來解析鄉村民眾、地方知識精英、儒學地方官員尤其是「學臣」關於三教廟的不同態度和理解。普通民眾忙於生計,無暇也無力接受高等文化教育,他們尊崇尚用為生活之道,所以他們認為三教聖人本質相同,都是神通廣大的神靈,只要虔誠奉祀,就能皆得福佑。與普通民眾的淳樸信仰觀念不同,知識精英階層對三教廟的理解比較復雜。具有生員以上功名或一定職銜的地方知識精英,憑借其學問、品行、能力等,國家願托其管理地方事務,鄉民亦願舉其管理鄉裏事務,是溝通國家與地方的橋梁。大部份地方知識精英對三教廟的積極意義予以認可,並以「三教同歸」「神道設教」等觀念對其進行合理性詮釋,基於肩負教化民眾的學說使命,他們在碑文中重點著墨三教聖人功德,詳述鄉人義舉,宣揚修廟積德之意,向民眾反復傳述崇德向善、為公為民的儒家義利觀。而一些秉持儒家禮法正統觀念的知識精英尤其是地方學臣,對三教廟的「以佛居中而孔子末座」予以否定和尖銳批判,甚至奏請朝廷禁毀這類廟宇。

從更深層次上看,「多面相的三教廟」表明中國宗教是復數而非單數。這一復數並不是指宗教教派會門之繁多,而是同一宗教信仰存在多層理解與實踐維度。祀典方誌、正史經籍、官方檔案記載了知識精英如何「制定規範」宗教,這是宗教的一部份;而碑碣造像、口傳記憶、民俗故事則表明普通民眾如何「理解實踐」宗教,這是宗教的另一部份。誠如陳榮捷所言:「與其將中國人的宗教生活分為儒、釋、道三部份,還不如將它分為兩個層次的正確。這兩個層次一個是尋常百姓的層次,一個是知識已開者的層次。」盡管弗列特曼認為知識精英和普通民眾對同一宗教信仰之理解和實踐存在差異,但所有差異均可從「一種基本觀念、象征和儀式形式的共同語中推匯出來」,並認為這種統一性「歸根結底(在於)不允許宗教與世俗相分離」。一語道明同一宗教信仰中兩種差異形態共存不悖的本質所在。同一宗教信仰,於知識精英而言為道德倫理信仰,旨在「神道設教」,維護政權統治;於普通民眾而言為實用主義信仰,旨在「追尋一己之福」,解決世俗難題。盡管兩種信仰形態不一,但均未脫離世俗社會,都以服務現實為旨向,所以兩種信仰傳統得以相互交流,形成一種儒家知識精英重教化之「禮」與普通民眾重實用之「俗」一大一小兩種文化傳統的交織互動狀態,生動體現了中國宗教信仰傳統的「一體兩面」甚至「多面向」特質。正是在這個意義上,多元並蓄的「中國宗教」才得以穩定存在和長效維持。因此,【殊途同歸】的研究也可以延伸到對中國宗教文化傳統的整體理解與反思。

回到澤州

澤州地處巍巍太行,沁河、丹河縱流而過,萬山深處的傳統文化遺存和風俗習慣歷經數百年而賡續不輟。如今,這裏仍保持著精耕細作之農耕社會的傳統性、崇德好義之禮法社會的延續性、聚廟共居之地緣社會的一體性,以及方誌、碑刻、題記等史料之豐富性。作為一個土生土長的澤州人,筆者頗感一股慎終追遠的味道。澤州地區宗教文化多元興盛,佛寺道觀林立,民間祠祀廟宇遍布大小村落。澤州地區有近三百座三教廟,其他諸如祖師廟(玄帝廟)、佛祖廟、關帝廟、玉皇廟、湯帝廟、炎帝廟、觀音廟、二仙廟等,亦不計其數。可以說,澤州地區形成了每村數廟的歷史傳統和社會事實。如何看待村落廟宇普遍存在於澤州地區多個歷史時期和諸多村落,進一步,我們需要解析村落廟宇與澤州地方社會之間內嵌一體的邏輯肌理。

澤州縣周村東嶽廟,李峰攝,2018年9月

陵川縣崇文鎮嶺常村西溪二仙廟,張建軍攝,2023年

筆者認為,村落廟宇不僅是當地民眾奉神祈福的信仰空間,也是村社基層、區域社會穩定運轉、國家大一統之重要所在。在村落層面,圍繞村社在辦公地(社廟)息訟樹碑、解紛明理,村落形成以廟宇為中心建立起來相對獨立的鄉土社會基層組織結構體系,擁有一套自我管理、約束行為的秩序機制;圍繞村廟修建、祭祀經費、村費收支,村落形成一套自我籌集、管理、監督資金的經濟機制;圍繞奉神敬獻、上供唱戲等風俗文化,村落形成一套寓德以儀的道德教化體系。簡言之,村落依托村廟為村社基層組織-社-實際載體,開展一系列經濟、政治、文化層面實踐活動,形成以村廟為核心的地緣共同體。

在區域層面,各社籍共商村事,仝立廟碑,形成借助村廟神威共同規約、管理村際事務的聯村機構;鄰近村落透過捐資輸物等方式參與本村廟宇的修建、祭祀,本村亦需「儀式性反饋」參與他村修廟、祭祀,地方形成以修廟為核心,連線村際大小不一的社會關系網;各村借共同參與鄰近村廟之祭祀儀式、或共同組織旨在解禳祈福的地區公共祭祀活動,形成依靠祭儀聯系村落,強化認同,守望相助的文化氛圍與傳統。簡言之,村際依托村廟這一中介,強化區域認同,共同應對處理共有挑戰,形成以村廟為介質的區域共同體。在國家層面,在國權止於縣政的傳統國家治理體系下,士紳依托村廟神道設教,傳輸國家意願和價值追求。因此,村廟成為封建王朝連線廣大鄉村地區的一個個神經末梢。同時,在經濟層面,地方廟宇是連線跨區域經濟活動的扭結點,本地在外商賈及本地外來客商在共同參與村廟修建、祭祀活動中,借助神緣連結起一張跨區域的「資金流通網」;文化層面,盡管各地村廟奉祀神祇不盡相同,但都是明君鴻儒、賢臣良將、善人義士等有功德於民者,都表達了對「忠孝仁義」「為善去惡」等中華傳統倫理觀念的認同與追求,每座村廟成為中華傳統文化廣泛流行的傳播點。傳統社會籍由村廟這些傳輸國家政治、正統文化之一個個節點,使大一統國家形態成為可能。

澤州縣大陽鎮湯帝廟正殿,李峰攝,2020年8月

事實上,村廟並非澤州所獨有,而是普遍存在於中國傳統社會的多個朝代和諸多區域,是中國傳統社會的一種基本廟宇形態,囿於篇幅,試舉數例。金代崇慶年間修武縣「中於村有大佛堂一所,有塑像並院地」。明人錢希言【獪園】記載的當時蘇杭民間流行的樹頭五聖廟、蘇州葑門內小洲沚上土著所建二郎廟、粵西村落所立武侯祠。清代山西忻州五台縣郭家寨、李家莊二村「力議修葺,募化資財」的南禪寺。民國時期西安太興山「全山廟宇幾乎全歸某個村所有或某幾個村共同所有」。直到今天,村廟仍活躍於民眾日常生活,如江西景德鎮浮梁縣嚴台村在村東北新修的觀音堂,雲南紅河州金平縣大寨鄉村民在神樹前用磚塊搭建的極其簡易的神龕,湖南永州江永縣勾藍瑤寨闔寨翻修的水龍祠,湖南湘西鳳凰縣德夯苗寨聯合鄰寨重修的土地廟,甘肅隴南徽縣田河村在村南半山腰舊址復建的白雲觀(寶禪寺),河南洛陽汝陽縣上坡村村民自我組織在舊址復建的九龍聖母廟等等。至於民間信俗未曾中斷的港澳台地區,村廟更是隨處可見。筆者認為澤州村落廟宇與地方社會間互構特質之地方知識,亦存於其他地區。基於這一共性知識,或有助我們深層次理解廟宇於村民、村落、地方社會之復雜多樣功用,而非簡單以「迷信」「落後」舊有觀念視之。但如何合乎歷史傳統和當下現實對村廟及其信仰實踐進行有效管理,如何在對其價值規短揚長中獲取平衡,如何使其更貼近時代發展趨勢,仍是需要研究的重要課題。

總的來看,【殊途同歸】是一本從「當地人眼光」看待三教廟崇祀現象,由「地方性知識」編制經緯,富有艱難和開創性的理論著作,生動展現了有別於學院式研究的「內部理解」和「深描畫卷」,鉤沈出澤州鄉村社會各類人群之間的社會地位和交往形態。由此,三教廟的寫作空間被極大拓展,讀者視野也隨之開闊起來。可以說,作者立足於本土的歷史文獻典籍資源和長期豐富的田野實踐,對明清時期澤州地區「萬山深處」的三教廟崇祀實踐及相關民俗文化進行了深入研究,並由小見大、由點及面地折射出中國民間信仰發展歷史的多維性、融合性、復雜性以及有別於「西式宗教概念暨宗教觀」視野下的「中國宗教體系性」,為本土性學術話語體系的建構提供了一種積極的思路。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)