海報設計:賈稀荃

新華社合肥9月26日電(記者陳諾、徐海濤)2024年全國科普日期間,除了探館、看展等線下活動,各地推進「雲上科普日」,組織雲講堂、雲看展、雲釋出等系列線上活動。這背後,有一種力量必不可少,那就是算力。

所謂算力,就是計算能力。數碼時代,它是大數據乃至人工智能的「發動機」,也是衡量一個國家或企業科技競爭力的重要指標。

安徽,可謂中國算力的源頭之一。走進黃山市屯溪區的一條小巷,一座翹角飛檐的徽派建築映入眼簾——程大位珠算博物館。這裏陳列著千余件算盤:大的有八十一檔,長達一米七五,可供好幾個夥計同時操作。小的戒指算盤,直徑僅兩厘米,為純銀質,須用繡花針才能撥動。

程大位珠算博物館裏陳列的戒指算盤。新華社記者 陳諾 攝

程大位於1592年寫成的數學巨著【演算法統宗】,集明代以前珠算之大成,將數學從籌碼計數發展為珠算計數,統一算盤格式並完善了中國珠算口訣。

程大位珠算博物館講解員程雪梅告訴記者,明末,程大位珠演算法傳至日本,清初又傳入北韓以及東南亞和歐洲,在這些地區得到套用。

珠算被譽為「世界上最古老的電腦」,以其獨特的傳統結構和演算法口訣,為人們提供了便捷的計算方式,享有中國古代「第五大發明」的美譽。

從街頭巷尾的商鋪,到書聲瑯瑯的學校,珠算陪伴中國人漫長的歲月。研究「兩彈一星」的時候,中國科研工作者還用過算盤進行原子理論計算。

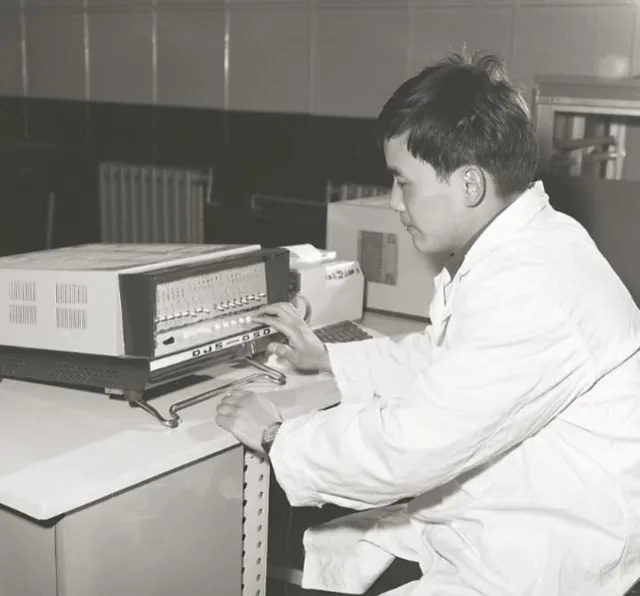

「算力」的接力,早已開始。距離黃山300公裏外的安徽合肥,1977年,中國第一台微型電腦——DJS-050在此研制成功。

在當時的第四機械工業部主導下,電子六所和清華大學、安徽無線電廠組成聯合設計組,一群懷揣夢想的科研工作者投入到中國微型電腦的研制工作中去。

當年安徽無線電廠的程錦松是研發者之一,他回憶:造不出來一塊完整的芯片,大夥兒只能分成十幾個集成電路去造,最後拼成一塊完整的;記憶體太小,就沒日沒夜偵錯精簡字節……

「我們自主研發,就像螞蟻啃骨頭,一點點往前推進,把難關都攻克了。」程錦松說。

工作人員在偵錯中國第一台微型電腦——DJS-050。(受訪者供圖)

和如今五花八門的電腦相比,這台微型電腦很「簡陋」:形如一個方盒子,沒有滑鼠,沒有鍵盤,記憶體只有1KB。但在當時,它的體積遠小於占地數百平方的大型電腦,它不僅能展示多項運算程式,還能播放樂曲。

電子「算力」像過去的算盤一樣,逐漸走入大家的生活。如今,從超級電腦到雲端運算、邊緣計算,再到量子計算等新興領域,算力的每一次突破都拓展了科技的邊界。

經典電腦的基礎運算單位「位元」是以0和1兩種狀態來進行二進制運算的。而量子計算則是根據量子的「疊加」特性,給電腦基礎運算的「位元」加入量子狀態,所形成的「量子位元」可以同時處於0和1兩種狀態的疊加,這就讓量子運算的能力呈指數級增長。

去年10月,「九章三號」量子計算原型機在合肥問世,其求解高斯玻色取樣數學問題比目前全球最快的超級電腦快一億億倍。今年1月6日,中國第三代自主超導量子電腦「本源悟空」在合肥上線執行,目前已吸引全球超1300萬次存取,累計完成超25萬個量子運算任務。

9月20日,在2024世界制造業大會上,參觀者在參觀「本源悟空」超導量子電腦模型。新華社記者 黃博涵 攝

「量子算力可用時代」正在來臨。安徽省量子計算工程研究中心副主任孔偉成告訴記者,中國科研機構和企業能夠利用自主研制的量子電腦,開展更為復雜、高效的計算任務,在諸如藥物發現、新材料設計、密碼破譯等領域釋放出前所未有的潛力。「未來,我們將加速量子計算的原理驗證、技術轉化和套用開發,向著實作大規模可編程通用量子電腦的目標穩步邁進。」

如今,DJS-050早已被陳列起來,成為一個時代的見證。2013年,中國珠算成功列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。這片神奇的土地,正在將悠久歷史和燦爛文化所蘊含的能量折射到算力中,追求更加廣闊的未來。

來源:新華社客戶端