第二次世界大戰剛結束,美國就開始制定對蘇聯主要戰略軍事目標和大城市進行核打擊的計劃。

例如,根據「第59號指令」計劃,如果爆發新的世界大戰,計劃從位於地中海克里特島附近的美國潛艇發射導彈,攻擊蘇聯南部的目標。在整個導彈齊射中,至少有三枚攜帶分導式彈頭的彈道導彈將瞄準黑海艦隊的主要基地——塞瓦斯托波爾。在那裏集中了黑海艦隊70%的物資儲備,並駐紮了90%的黑海艦隊導彈艦。

核武器的出現不僅提出了將駐軍和城市居民掩藏到地下的需求,還要求將工廠、企業的主要生產設施轉移到地下,並在那裏儲存食物、原材料、水和能源等。為了提高黑海艦隊的戰備能力,增強軍事設施的生存能力,地下設施的建設開始了。1954年,在黑海艦隊司令戈爾什科夫海軍上將的領導下,完成了黑海艦隊主要基地——塞瓦斯托波爾的「分區計劃」。在這一計劃中,距塞瓦斯托波爾17公裏的巴拉克拉瓦灣因其狹窄、避風並遠離主城區,受到了特別關註。

巴拉克拉瓦灣

巴拉克拉瓦完全符合建設大型地下設施的所有軍事戰略和水文要求。其巖石層提供了對核空襲的保護。選址符合偽裝的必要條件——從海上幾乎看不到巴拉克拉瓦灣的入口,城市本身也被山地地形掩蓋。海灣的西岸有方便的交通道路。

正是在巴拉克拉瓦灣,蘇聯開始實驗性建設首個用於潛艇掩護和維修、魚雷武器準備和儲存、核彈頭和燃料儲存以及人員掩護的地下綜合設施。

根據專案,防核地下設施由多個獨立的部份組成:潛艇和船員的掩護所、帶幹船塢的造船廠維修車間、魚雷準備和檢測部份、用於儲存和準備核彈頭的修理技術基地以及容量為9500噸的燃料倉庫。

工廠的建設於1961年完成。從這一年開始,地下潛艇維修廠成為一個獨立的軍事單位,而自1969年起,它被命名為「金屬制品廠」特殊車間。修船廠第331號「金屬制品廠」位於巴拉克拉瓦灣的盡頭。

為了從空中掩蓋設施的入口,建造了一個鋼筋混凝土遮蓋,頂部放置了房屋和樹木的模型。海灣一側,水道的入口和出口則用水門和與周圍山體顏色一致的偽裝網覆蓋。

從巴拉克拉瓦灣一側,水道入口被浮橋遮擋。當潛艇進入水道時(為保密起見,這通常在夜間進行),鋼制浮橋透過泵抽水擡升半米,並由特制的機制——絞盤移開。潛艇在水面上用電動機駛入水道,浮橋隨後恢復原位。

水道入口由大型海上閘門——「巴托波特」門(Batoport)保護。這個巨大金屬箱高14米,寬6米,長18米。為了增加強度,它由若幹部份組成,總重150噸。現在,閘門處於開啟狀態,幾乎全部縮回到專門的凹槽中。水道出口也建有第二道閘門,不過結構不同,由混凝土板組成,這些板由起重機吊放到一起封閉出口。

穿過塔夫羅斯山的水道全長605米,深度8米,寬度10到24米,出口正對巴拉克拉瓦灣的出口。工廠入口則用與周圍山地風貌相匹配的偽裝網巧妙遮蓋。

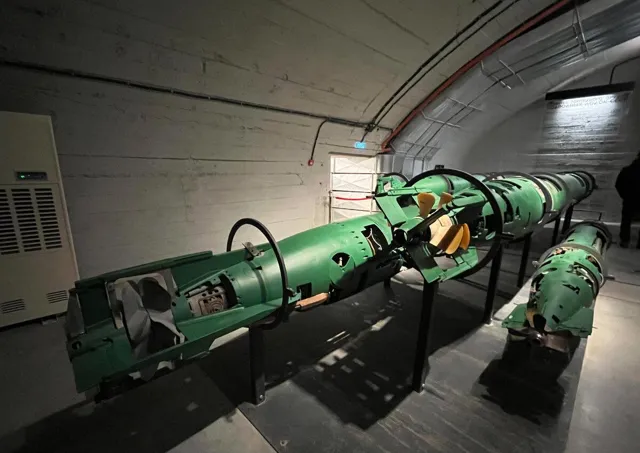

雷區魚雷部份(МТЧ)用於準備和檢測潛艇的魚雷和彈藥。在МТЧ的工作區域,檢查魚雷和水雷的電路、自導裝置。每一枚魚雷都在一個特殊的帶有底部照明的水池-氣密艙中進行密封性檢查。透過氣泡來確定魚雷是否密封不良。

經過準備和檢測的魚雷由潛艇船員接收,並被送往位於基地武器庫區域的成品魚雷倉庫。在潛艇到達修船平台之前,沿著通道旁邊有一條長達296米、寬3.5米、高4米的運輸通道。

在運輸通道的混凝土覆蓋層下鋪設了為保障設施正常運轉所需的各種管線。通道的彎曲半徑經過特別設計,以減少沖擊波的破壞力。

在修船平台上,安置了一個基礎長達15米的大型鏜床,用於加工潛艇推進軸的密封裝置。該區域還設有電動車停放處(這些電動車由電動機驅動,電動機由安裝在車上的電池供電)。此外,還安裝了通往0層的通道,該通道通向用於幹船塢排水的泵站。

幹船塢是一個獨立的水道,具有102米長、10米寬和8米深的規格。船塢入口透過一個小型的船塢門關閉,透過水閥註水。透過強大的泵,4小時內可以將水抽幹,潛艇留在幹燥的狀態,並在周圍搭建維修腳手架。生產區域位於修船平台的南部。

在占地面積超過1000平方米的區域,設有機器車間、潛艇電氣和液壓器材檢測站、倉庫區、生活區(包括麪包房、食堂、醫務室、消毒站、通訊節點)。

透過窄軌鐵路,魚雷、炮彈及其他必要的物資被運送至地下碼頭,全部都在厚厚的巖石層保護下。

在秘密的地下車間裏,約有170到230人負責船塢和地下設施的運轉。26名來自軍隊安保單位的士兵全天候在隧道入口和幹船塢處值守。38名高技能工人負責船塢的維護,42人負責綜合設施的技術支持。工業生產員工的總數達到100人。

潛艇全面維修的預定時間不超過三周。在地下設施中,除了裝載彈藥外,潛艇還可以為電池充電,補充水和燃料。在設施執行的30多年中,地下綜合體共為超過200艘潛艇提供服務,其中許多潛艇來過2-3次。地下工廠旁邊還建有武器倉庫和核彈頭儲存設施。燃料倉庫是垂直的地下儲罐,能夠儲存多達9000噸石油產品。

1967年,潛艇分隊的一個防護指揮所(ЗКП)在生產設施的二層設立。1986年,在ЗКП旁邊,建立了一個塞瓦斯托波爾駐軍地方防禦隊的備用指揮所。整個秘密工廠的地下面積超過1.2萬平方米。

在核威脅的情況下,工廠可以庇護多達1000人,包括潛艇船員和黑海艦隊第14潛艇師的指揮人員。所有的門都能嚴密關閉,人員可以在避難所中自主生活30天。工廠配備了食品儲存設施、水凈化系統、通風過濾系統和空氣再生系統。根據潛艇的類別,地下通道中最多可以容納7到9艘潛艇。

該設施的建設費用為6700萬未經過重新計值的蘇聯盧布(按1961年前的匯率計算),其內部器材和生命支持系統的花費為6500萬盧布。整個地下綜合體,包括氣閘系統、巷道、運輸通道、起重機械系統、生命支持系統等,都是冷戰期間蘇聯境內以及整個歐洲唯一且獨特的工程技術設施。

在蘇聯時期,地下工廠執行時,整個地下空間都被良好照明。那些曾經將潛艇開進這個工廠的指揮官們回憶道,感覺仿佛進入了一個童話世界,燈光似乎是從水下發出的,令人聯想到尼莫船長的海底王國。

以下是1994年曾參觀過該工廠的人的回憶:「當時工廠幾乎已經被廢棄,但尚未遭到掠奪。地下綜合體的所有系統運作正常,到處都亮著燈,自動開關多噸重防核門的發動機仍在工作。黑海艦隊潛艇指揮中心的所有機械都處於完備的戰備狀態。廠房空無一人,但依舊明亮寬敞,銑床、車床、鉆床等器材永久停止了運轉。讓人感覺這一切仿佛是由於突發的災難被人們遺棄,不禁讓人聯想到切爾諾貝爾。」

在黑海艦隊分裂之後,地下設施失去了安保。因此,管道、電纜、儲罐、所有的金屬,甚至是欄桿和樓梯的金屬扶手都被無情地切割拆除。光是電纜就被割走了幾十公裏。如今,幹船塢仍然被水淹沒。實際上只剩下了水泥墻和無法拆除的多噸重的密封門,或許是因為時間不夠,掠奪者沒有來得及拆走這些設施。

自2003年6月1日起,地下綜合體作為(烏)中央博物館的一個分館對外開放。

自2014年4月1日起,地下綜合體成為俄羅斯聯邦軍事歷史博物館的一個展館。最近這裏進行了全面的重建,現在已經成為一個現代化的博物館。