特別聲明:本文內容均參照權威資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標註文獻來源及截圖,請知悉。

1991年12月26日,蘇聯紅旗在克里姆林宮上空緩緩降下,一個龐大的超級大國就此解體。

這一歷史性時刻不僅改變了世界格局,也為中國帶來了前所未有的機遇,可在這個關鍵時期,一個人的名字頻繁出現在中國的外交舞台上——鮑利斯·葉利欽。

作為俄羅斯聯邦的第一任總統,葉利欽在中俄關系中扮演了怎樣的角色?他對中國的貢獻究竟有多大?為什麽有人說給他頒發一噸大勛章都不為過?

葉利欽的「休克療法」:俄羅斯的經濟困境與中國的機遇

1991年,隨著蘇聯的解體,中國北方的軍事壓力驟然減輕,長期以來,中蘇關系緊張,兩國在漫長的邊境線上都部署了大量軍事力量。

蘇聯的崩潰就像一個巨大的氣球突然爆炸,使得中國不再需要在北部邊境維持如此龐大的軍事存在,這不僅緩解了中國的戰略壓力,還為軍費的重新分配創造了條件。

葉利欽上台後,中俄關系出現了顯著改善,他采取了一種更為務實的外交政策,願意與中國坐下來進行理性對話,解決長期存在的邊境問題,為兩國關系的正常化鋪平了道路。

蘇聯的解體並非一朝一夕之事,西方思想的滲透、內部問題的積累,以及戈巴卓夫的改革失敗,都是導致蘇聯崩潰的重要因素。

葉利欽上台後,試圖透過引入西方式的資本主義制度來挽救國家經濟,但這反而加速了蘇聯的解體行程。

葉利欽執政初期,俄羅斯經濟陷入了嚴重的困境,為了刺激經濟復蘇,他實施了被稱為「休克療法」的激進經濟改革。

政策包括價格自由化、私有化和金融穩定化等措施,旨在迅速將俄羅斯轉變為市場經濟體,誰料這種激進的改革方式帶來了嚴重的負面後果。

經濟衰退加劇、通貨膨脹飆升、大量國有企業倒閉、失業率居高不下,社會貧富差距急劇擴大,一小部份人透過不透明的私有化過程迅速積累了巨額財富,而大多數普通民眾的生活水平卻急劇下降,導致了嚴重的社會動蕩和政治不穩定。

可俄羅斯的經濟困境卻為中國創造了機遇——為了履行蘇聯時代與中國簽訂的軍貿合約,同時緩解經濟壓力,葉利欽政府決定向中國出售先進武器裝備。

其中最引人註目的是蘇-27戰鬥機的交易,這批高效能戰機的引進,極大地提升了中國空軍的作戰能力,為中國空軍的現代化奠定了基礎。

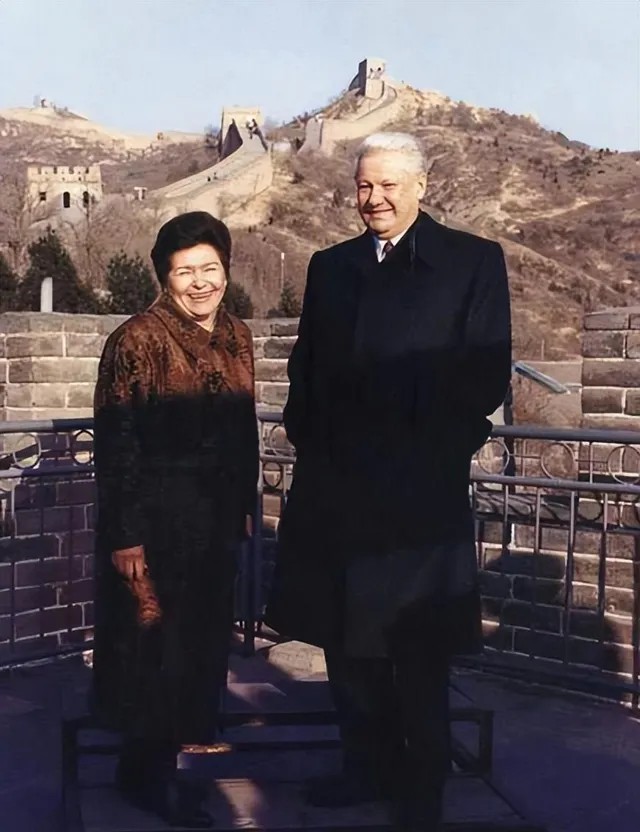

1992年12月17日,葉利欽以俄羅斯聯邦總統的身份首次存取中國,這是一個具有裏程碑意義的時刻。

在這次存取中,葉利欽做出了一個驚人的承諾:只要中國需要,俄羅斯願意出售任何類別的武器,不設任何限制。

當時,中國正面臨西方國家的武器禁運,軍事現代化行程受到嚴重制約,葉利欽的這一承諾,猶如雪中送炭,為中國開啟了獲取先進武器和軍事技術的大門。

這不僅打破了蘇聯時期對中國的技術封鎖,還為中國軍事力量的快速提升提供了難得的機遇。

隨著葉利欽的這次存取,中俄兩國的軍事合作進入了快車道,除了繼續履行蘇聯時期的軍貿合約,如持續向中國交付蘇-27戰鬥機外,俄羅斯還向中國出售了多種先進武器裝備,其中包括BMP-3步兵戰車、「龍卷風」多管火箭炮系統等高科技武器。

更為重要的是,俄羅斯不僅出售成品武器,還提供了大量的技術資料和設計圖紙,為中國後續的自主研發和創新奠定了堅實的基礎。

葉利欽還承諾,一旦蘇-30戰鬥機研發成功,也將考慮向中國出售,其全方位的軍事合作,大大加速了中國軍事現代化的行程。

為了更好地消化吸收從俄羅斯獲得的軍事技術和裝備,中國還啟動了代號為「934」的絕密工程,專案的目標是深入研究和掌握俄羅斯先進武器的核心技術,為中國自主研發新一代武器裝備打下基礎。

葉利欽時期對中國軍事發展的具體貢獻

在葉利欽時期,中國空軍裝備實作了質的飛躍,最具代表性的就是蘇-27戰鬥機的引進。

在此之前,中國空軍主要裝備的是二代戰機,與西方國家的先進戰機相比存在明顯代差,蘇-27的引進,使中國空軍一躍進入了第三代戰機時代,大大縮小了與世界先進水平的差距。

更為重要的是,中國在消化吸收蘇-27技術的基礎上,開發出了具有自主知識產權的殲-11系列戰機,隨後又陸續研制成功了殲-15艦載戰鬥機和殲-16多用途戰鬥機。

這些飛機不僅填補了中國在相關領域的空白,還進一步提升了中國空軍的整體作戰能力。

在陸軍裝備方面,俄羅斯提供的BMP-3步兵戰車和「龍卷風」多管火箭炮系統同樣對中國陸軍的現代化起到了重要推動作用,BMP-3步兵戰車的引進,大大提升了中國陸軍的機動作戰能力和火力打擊能力。

而「龍卷風」火箭炮系統則為中國開發新一代遠端火箭炮系統提供了重要參考,在此基礎上,中國自主研發出了效能更加優越的PHL03遠端火箭炮系統,這些新裝備的服役,極大地提高了中國陸軍的火力投送能力和精確打擊能力。

在海軍裝備方面,葉利欽政府向中國出售了4艘現代級驅逐艦,並提供了包括超音速反艦導彈在內的先進武器系統。

這些裝備的引進,顯著提升了中國海軍的遠海作戰能力和對海打擊能力,更為重要的是,透過對這些先進裝備的研究和消化吸收,中國海軍在此基礎上開發出了052C型導彈驅逐艦等新型主力艦艇。

這標誌著中國海軍裝備水平實作了跨越式發展,為中國建設強大的藍水海軍奠定了堅實基礎。

除了軍事合作,葉利欽時期中俄兩國在經貿和能源領域的合作也取得了重要進展,盡管當時俄羅斯經濟狀況不佳,但這反而成為推動兩國加強經貿合作的動力。

兩國簽署了多項經貿合作協定,為後續更深入的合作奠定了基礎,特別是在能源領域,兩國開始探討長期合作的可能性。

雖然在葉利欽時期,俄羅斯的能源出口仍然主要面向西方國家,但中俄能源合作的種子已經播下,為後來兩國在能源領域的深度合作創造了條件。

值得註意的是,隨著國際局勢的變化,特別是2014年烏克蘭危機和2022年俄烏沖突爆發後,中俄兩國的經貿合作不斷加深,能源合作更是達到了前所未有的水平,這種發展趨勢,從某種程度上說,可以追溯到葉利欽時期兩國關系正常化的努力。

縱觀葉利欽執政期間,他對中國軍事發展的貢獻是全方位的、深遠的。

他四次訪華,每次都為兩國軍事合作帶來新的突破,除了核武器,俄羅斯幾乎向中國開放了所有先進軍事裝備的大門,不僅幫助中國突破了西方國家的技術封鎖,還極大地加速了中國的軍事現代化行程。

正是基於葉利欽對中國軍事發展的巨大貢獻,有軍事專家甚至表示,給葉利欽頒發一噸重的大勛章都不為過。

這種評價雖然帶有誇張的成分,但也從側面反映出葉利欽時期中俄軍事合作對中國的重要意義。

不過中國並沒有滿足於簡單地引進和使用俄羅斯的武器裝備,在吸收消化俄羅斯先進技術的基礎上,中國進行了大量的自主創新。

以蘇-27戰機為例,中國在掌握其核心技術後,自主研發出了效能更加優越的殲-11、殲-15和殲-16等系列戰機。

同樣,在其他領域,如PHL03遠端火箭炮系統的開發,中國也展現出了強大的創新能力,這些成果充分證明,中國不僅善於學習和吸收,更善於創新和超越。

中國軍工業正在從「跟跑」階段,逐步過渡到「並跑」,甚至在某些領域已經實作了「領跑」。