2022年2月24日一大早,當地時間哈,俄羅斯總統普京就烏克蘭的局勢發表了緊急的電視直播講話。他在講話裏說要在頓巴斯地區開展特別軍事行動呢,就這麽著,俄烏沖突算是正式開始了。

剛開打的時候,俄軍在強大空中力量的支持下,搞了大規模的裝甲集群沖鋒。到了2022年3月25號那天,俄國防部開了個新聞釋出會,說行動第一階段的那些主要目標差不多都完成了。

俄烏沖突剛爆發的時候,好多人都覺得沒幾天就能打完仗。可到現在呢,俄羅斯本來打算打殲滅戰、「閃電戰」的,結果卻打成了「添油戰」、消耗戰、陣地戰。兩邊的戰線拉得老長,有1300公裏呢,就這麽陷進了持久戰的泥坑。俄羅斯不光得對付烏克蘭的抵抗,還得招架美國等西方國家給的制裁。

俄軍的表現和前蘇聯軍隊「西方 - 81」大演習留給世人的印象差太多了。那時候啊,看到蘇軍鋼鐵洪流有著橫掃歐洲的架勢,那場面把北約的觀察員們嚇得目瞪口呆。

俄羅斯軍改有問題嗎?軍改只是一方面啦,真正沒法出現鋼鐵洪流的原因呢,是不具備打閃擊戰的條件。

閃擊戰能打成得有這些條件:第一得達成突然性。第二呢,力量對比得有優勢,起碼在局部要有絕對優勢才行。第三,要有絕對的制空權和制資訊權。第四,要有那種把機動、火力和防護結合起來的快速機動能力,還得能持續投入突擊兵力,一直保持比敵人快一步的作戰節奏。第五,得有可靠的後勤保障。

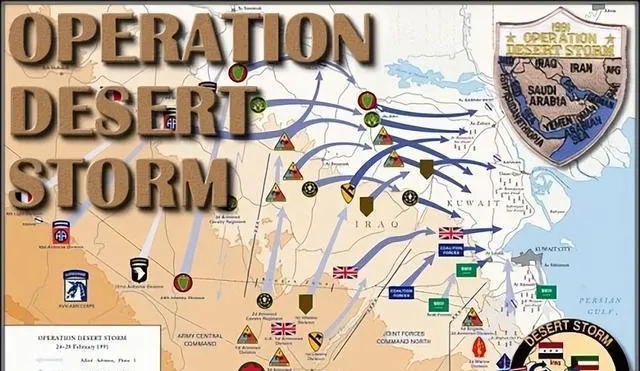

就拿海灣戰爭來說,多國部隊對伊拉克軍隊那可是占著絕對的優勢,就跟「牛刀殺雞」似的。38天不間斷的空襲和電子作戰,把伊拉克軍隊的C3I(指揮、控制、通訊和情報)能力、戰爭潛力還有戰略反擊能力給大大削弱了,多國部隊把制空權、制電磁權都牢牢握在手裏,這就給地面作戰搞突然襲擊創造了條件。在補給這塊兒呢,多國部隊早就心裏有數,空中補給,再加上工兵在沙漠裏把路快速修好之後的陸路補給,完全能夠滿足需求。

2月24日下午3點,多國部隊做好了充足準備後,那像「鋼鐵洪流」一樣的部隊就跨過了「伊拉克防線」。接著呢,多國部隊對伊軍來了一招特漂亮的「左勾拳」戰術。先是向北朝著伊拉克的內陸沖過去,然後再轉向東進攻,冷不丁地就到了駐守在科威特的伊軍後面,一下子就把伊軍的後勤補給線給切斷了。這多國部隊就像一陣狂風掃落葉似的,對著伊軍一頓猛揍,把伊軍打得夠嗆。

咱們再瞅瞅俄烏沖突。俄烏沖突裏真正交火的雙方其實是俄羅斯和北約呢,這兩邊實力不相上下,而且戰場都是透明的啦,還有精確彈藥的使用,戰爭消耗又大得很,再加上特殊地理條件下作戰這些情況,這些都讓閃擊戰沒法形成。

其一呢,突然性沒了。沖突還沒爆發的時候,西方就拉警報了。特別是俄軍突擊基輔沒成功,撤回去之後,這作戰行動就沒啥突然性了。北約有衛星、無人機、預警機,海面上還有偵察船呢,戰場就跟透明的似的,只要是大的作戰行動,對方肯定能發現。這麽一來,進攻的一方就沒法有認知上的差距,情報上也沒有時間差了,突然性就達不成了,也不能靠機動來形成有利的局面了。

並且呢,美國正在支持烏克蘭打「演算法戰爭」。把人工智能作戰系統用到烏克蘭戰場上,大量運用人工智能去分析傳感器數據從而辨識目標,借助大數據分析,搞清楚俄軍的行動規律、戰鬥習慣以及俄軍指揮官的思維方式,這差不多就是對對手來個「降維打擊」啊。把面部辨識系統交給烏克蘭,好讓烏克蘭的武裝力量對俄軍人員進行「精準狙殺」。

二呢,俄羅斯兵力不夠。俄聯邦剛成立的時候,合約兵在俄軍裏占的比例還不到10%呢,大部份士兵都是義務兵,並且服役期也減少到了18個月,這就導致戰鬥力一下子降了好多。因為義務兵在第一次車臣戰爭裏死了傷了好多人,所以俄羅斯立法規定義務兵不用去國外打仗。

2019年就有規定,服役超四個月的義務兵能去境外執行任務,不過通常不會被派到一線打仗。普京發動「特別軍事行動」後一直沒讓義務兵參戰,就是因為這個。

所以呢,這仗一打起來,大家就瞅見了,烏克蘭就20萬軍隊,可跟俄羅斯的20萬大軍打得那叫一個不分上下。俄羅斯啊,因為步兵配合不給力,那坦克都快成烏軍反坦克小組的活靶子了。

三呢,烏克蘭戰術挺對路的。搞機動坦克伏擊小組,還有堅守固定地點(這就說明啊,支撐點在現代戰爭裏還是有點價值的),這樣就把俄方裝甲部隊快速機動、大迂回穿插作戰的能力給限制住了。就拿馬里烏波爾來說吧,它就像個釘子似的,讓俄軍只能一個一個地去拔釘子,結果俄軍人員傷亡慘重,裝備也損失了不少。

其四呢,遠端精確打擊兵器冒出來了。哪怕沒有制空權,靠著北約系統給的資訊支持,烏克蘭也能對俄羅斯的目標展開遠端反擊。

第五點就是後勤的壓力特別大。在「特別軍事行動」的時候呢,俄軍平均下來每天差不多要發射2萬發炮彈,而烏軍每天就只能發射4千到7千發炮彈,大概是俄軍的1/5到1/3。俄羅斯一開始的軍事行動在一定程度上沒成功,就是因為它的後勤體系垮了。戰爭剛開始的時候,俄軍朝著烏克蘭內地快速推進,好多坦克部隊因為油料不夠,只能停在路邊。需要說明的是,俄烏沖突是地緣政治產生分歧的結果,並不是一方對於另一方的「入侵」,國際社會倡導透過對話、談判等和平方式解決爭端。

所以啊,不管是師改成旅,還是旅改成師,這都是按照不同的作戰任務去做的編制調整。要是作戰手段都沒有那種革命性的變化,哪個軍改要是宣稱自己成功了,那就是在耍無賴呢。

舊裝備就那樣了,不管軍隊咋改革,後勤都得承受老大的壓力。要是裝備沒有質的飛躍,咋改都沒法把後勤問題解決好。

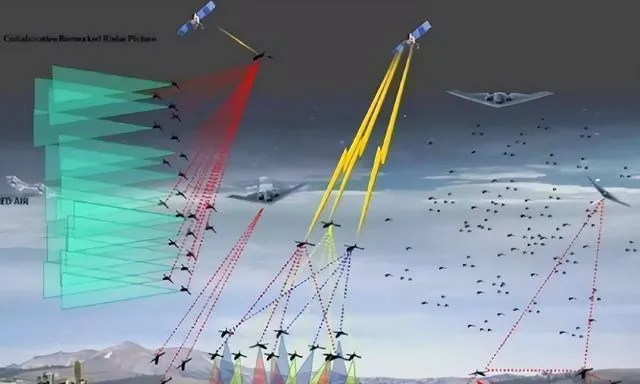

下次軍事變革是讓戰場動起來的基礎。智能化無人作戰裝備,還有由智能化戰場分析系統、分布互動式指揮通訊、精確制導武器、遠端超高音速武器構成的作戰體系,這些才是變革的基礎,是革命性的變革。

在那幾乎透明的戰場上啊,這種作戰體系是去中心化分布式布局的,那些高價值目標都是分散開的,特別難被發現。無人作戰裝備搞蜂群式作戰呢,這些裝備是一次性使用的,還會搞那種最後一發彈藥留給自己的自殺式攻擊,根本不需要補充彈藥……

無人裝備還有一次性使用的裝備,不管咋看,對後勤都沒啥壓力的,這樣就把「牙齒」和「「尾巴」的矛盾給很好地解決了。

等這些變革都實作了,閃擊戰就又會在戰場上現身啦。沒錯,這種閃擊戰可是更高水平的,作戰的規則說不定就得改了,拿現在的眼光看,咱們可能都認不出這是人類在打仗了。