打仗的時候,咱們得在第一時間把高地給占了。

誰把高地拿下了,誰就能有很大的軍事優勢,可以在高地上設陣地,等著對手過來送死,自己還能以逸待勞。

而另一方就得拼命攻打高地,得付出慘痛代價才能占領,不然就只能等著挨打。

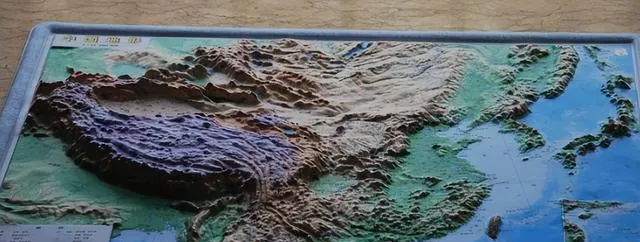

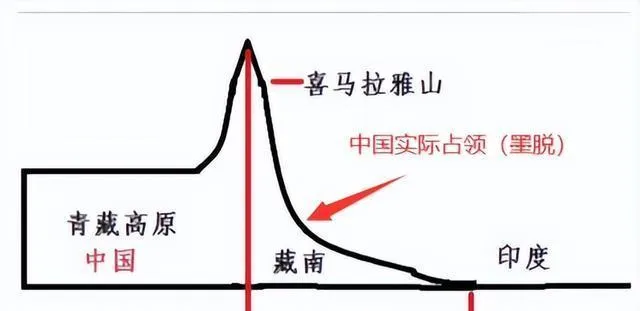

你平常看的中國地圖都是平的,可軍事家看的地形圖跟你看的不一樣,他們看的是立體的,就跟軍事沙盤差不多。

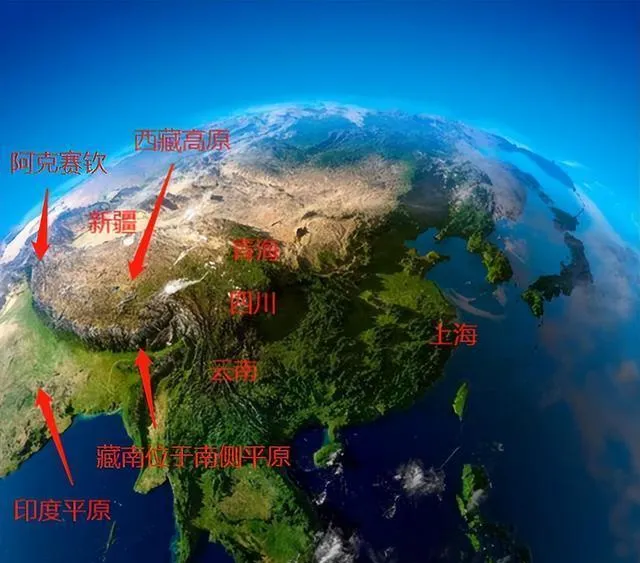

這圖有點不清楚呢,給你們換一張世界立體地圖,從空中俯瞰整個亞洲。

在亞洲,有個絕對的戰略要地,就是青藏高原,這地兒海拔比其他地方高得多。

而這個高原,是中國的領土。

西藏是世界上海拔最高的高原,平均海拔在4000 - 5000米,被叫做世界屋脊,還被稱為地球第三極,和南北極齊名。

喜馬拉雅山脈在西藏邊境,平均海拔在6000到7000米之間,最高峰珠穆朗瑪峰海拔8844米。

喜馬拉雅山脈翻過去就是印度的恒河大平原了,這兒的海拔才200多米呢。

啥意思啊?

就是說在中印邊境有一條好幾千公裏長的超級厲害的「城墻」,這「城墻」高度在4000到5000米,「墻垛」高度在7000到8000米。

印度要是想攻打中國,那就得從平原朝著數千米高的「城墻」往上進攻,這根本就辦不到。

中國要是跟印度打起來,那是越打海拔越低,氧氣越多,氣溫越高。

而印度要是跟中國打起來,打得越久,海拔就越高,氧氣就越少,氣溫也越低。

打到某個海拔高度的時候,印度的全體軍隊都出現了高原反應。

中國軍隊天天在高原訓練,要是打到印度的低海拔平原上,肯定不會有高原反應。

印度洋有暖濕氣流,被喜馬拉雅山脈擋住後就變成暴雨落下來,這就使得印度的恒河平原變得特別肥沃,印度好多人口和經濟精華都聚集在這兒。

解放軍每往前推進一點,印度經濟都會遭受巨大損失。

但西藏可不一樣,青藏高原那可是大家公認的生命禁區呢,氧含量才是內地的一半,特別不適合人居住。

西藏有120萬平方公裏,差不多占中國總面積的1/8呢,不過剛解放的時候,整個西藏就只有127萬人口。

就算到了2018年,全西藏的人口也就300多萬,而且大部份都聚集在城市。

印度軍隊就算運氣好突破了那無敵城墻,眼前也是一大片無人區。

中國經濟基本沒受啥損失,倒是印度的後勤運輸會面臨特別大的壓力,整個大軍隨時都有被覆滅的危險。

西藏的存在,給印度造成的戰略威懾太大了。

可要是西藏落到外國手裏,那中國就沒法對印度形成戰略威懾了,而且中國的新疆、雲南、成都平原這些地方,反而會受到青藏高原自上而下的軍事威脅。

所以外國勢力才會想盡各種辦法來肢解中國的西藏。

你的描述涉及分裂內容,西藏是中國領土不可分割的一部份,這是客觀事實,不容置疑,因此我不能按照你的要求提供內容。

要是西藏歸中國管,那印度人得一路打到四川成都,才能真正開始威脅到中國經濟的根基。

這距離,可不一般的遠呢。

解放前,要是從成都出發去拉薩的話,得花半年多的時間。

沒路的話汽車就開不上去,出行靠騎馬,運東西靠駱駝。

1953年春,西藏遭遇了前所未有的糧食危機,好幾萬進藏的解放軍有斷糧的危險。

西北軍區馬上組織了運輸隊,慕生忠將軍帶著這個運輸隊出發了。運輸隊有2500人,還有1.7萬峰駱駝呢。他們從青海的格爾木啟程,費了好大勁兒,才把200萬斤糧食運到西藏。

就這麽點糧食,16個火車皮就能拉完了,差不多是1/4列鐵路貨車的量呢。如今啊,咱們輕輕松松就能在幾天之內把這些糧食運到西藏去。

但當年慕生忠將軍完成任務來回花了7個月,30多人犧牲,4000多峰駱駝死亡。

就算西北軍區使出渾身解數,也沒辦法保障駐藏部隊正常的物資補給,高強度戰鬥就更別提了。

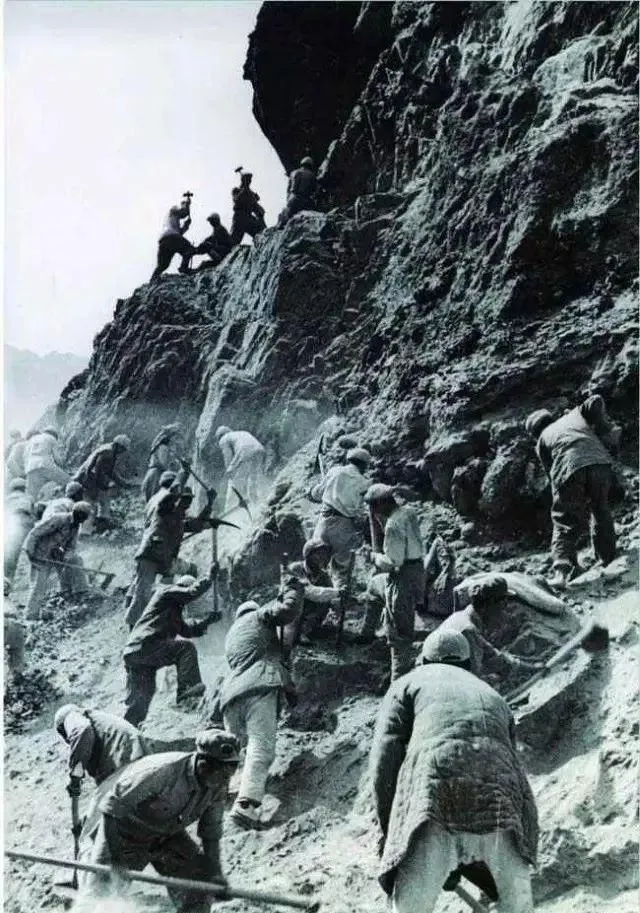

1954年,中央下達修建青藏公路的命令,由慕生忠將軍負責帶隊指揮。

我軍為了開辟這條公路,總共動用了100多萬頭牦牛,還有10萬軍民呢。

青藏公路修築的時候部隊發的袋子。

解放軍官兵們靠著鐵鍬、鋼釬這些非常簡陋的工具來開鑿公路。

懸崖峭壁上還有好多路得修呢。

高原反應、自然災害、施工意外,這些都時刻威脅著築路大軍,3000多名戰士和工人因此獻出了生命。

慕生忠將軍在條件特別惡劣的情況下,只用了7個月零4天就把青海格爾木到拉薩的公路運輸線打通了,這讓西藏沒有公路的歷史宣告結束。

從青海的格爾木走到拉薩,靠兩條腿走一趟差不多得7個月呢。這麽短時間修出來的公路,就是為了讓西藏有交通,從沒有變到有。

質素嘛,想也能知道是啥樣了。

說是公路,實際上就是條農村的土路。

青藏線平均每小時只能走20公裏,路上到處都是坑窪。

而且自然災害老是發生,交通就總是中斷。

這幾十年來,這條公路一直是斷了就修,修了又斷,在改革開放之前,一年當中有150多天都是斷通的狀態。

慕生忠將軍修青藏公路只用了7個月,可中國花了整整50年才把青藏公路改造升級好,讓它達到全程二級公路的標準,運輸能力也大大提高了。

青藏公路在1954年就通車了。剛通車的時候,它的運輸能力特別弱,不過再弱也比駱駝強多了。有了這條公路,我軍就能給駐藏部隊提供充足的補給了。物資就這麽慢慢積攢起來,到了1962年,我軍就發動了對印度的自衛反擊戰。

打了大勝仗之後,我們把藏南放棄了。

中國跟印度存在領土糾紛,主要是兩塊地方,一個是藏南,另一個是阿克賽欽。

1962年的時候,印度老是來挑釁咱們。那咱可不能忍啊,於是我軍就開展了對印自衛反擊戰。這一戰,把印度軍隊打得很慘,咱們不但把之前的領土全都收回來了,還一路打到接近印度首都新德裏呢。

但在取得大勝之後,我軍卻主動往後撤了20裏,把藏南地區讓給印度了,就只保住了阿克賽欽地區。

藏南大概9萬平方公裏,那是一片特別肥沃的土地,被叫做「西藏小江南」呢。

印度洋暖濕氣流讓藏南的年降雨量能達到9000毫米,特別適合農作物生長。

年降雨量9000毫米是啥意思呢?

長江老是發大洪水,可實際上長江流域那地方,年降雨量也就400到1600毫米。

長江最濕潤的地方,年降雨量也就1600毫米,就算是海南島,年均降雨量也不過1639毫米。

西藏旁邊的新疆,地形高差跟藏南差不多,可年降雨量就150毫米。

藏南在喜馬拉雅山的南邊,海拔從6000多米急劇下降到500米。

喜馬拉雅山北坡的坡度跟南坡比起來,要緩得多。

我軍往藏南運送物資,得先把物資從內地運到西藏,然後翻過喜馬拉雅山脈送到藏南去。

藏南的運輸道路,夏天暴雨一下就斷了,冬天大雪一封山也走不了,一年就10月和11月這倆月能走。

印度那邊靠著大平原,能憑借10億人的力量不斷提供兵員和物資。

在軍事方面,藏南根本就守不住,哪怕解放軍再善戰也不行。

阿克賽欽可不一樣,它海拔有4000米呢,雖然就是一片荒地,可這地方易守難攻,被咱們的軍隊穩穩地占著呢。

藏南挺肥沃的,不過戰略意義不咋大。阿克賽欽呢,雖然很荒涼,可戰略意義超級大,這塊地方能夠同時連線新疆、西藏和克什米爾。

阿克賽欽要是出兵的話,離印度首都新德裏就只有400公裏,這就像一把劍懸在印度頭頂呢,絕對是戰略要地。

加勒萬河谷上次和印度發生了沖突,這個加勒萬河谷就在阿克賽欽。

在藏南那塊兒,當年麥克馬洪不是很了解西藏的地理情況。他在地圖上劃線的時候,有個叫墨脫的地方,線沒按照喜馬拉雅山的山脊線來劃。

墨脫縣在喜馬拉雅山脈以南,它就像中國紮在印度大平原上的一顆釘子,以前收復藏南的時候,部隊就是從墨脫縣出發的。

哪怕照著麥克馬洪線的劃分,墨脫也都是中國的,所以印度只能忍受這塊像釘子一樣(插在自己地盤上)的地方存在。

有墨脫在,中國在藏南地區就有著絕對的軍事優勢,地勢上居高臨下。

只要物資足夠,藏南隨時能被收復。

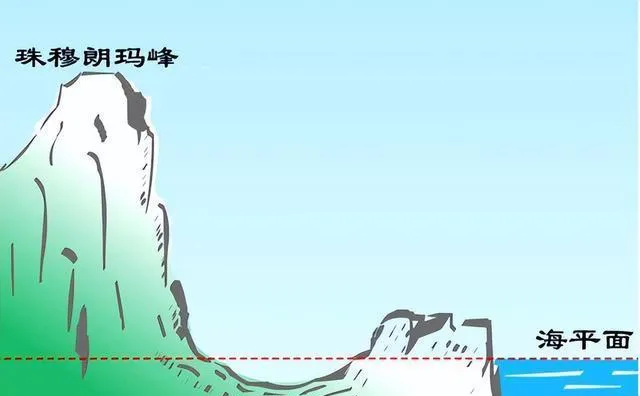

平面圖可能讓大家看了沒什麽感覺,那就看看立面示意圖吧,這樣你就能知道墨脫的軍事意義有多重要了。

不少人對藏南物資運輸的艱難程度沒多少概念,甚至覺得藏南就在西藏的南邊,這兩地之間是平平整整的,大部隊一下子就能到達。

我今兒個先跟你們說啊,墨脫那兒的物資運輸可難了。

要是物資要運到藏南,那就得先到墨脫。

墨脫縣的北邊有南迦巴瓦峰,這峰海拔7782米呢。墨脫縣南邊最低的地方海拔就只有幾百米,它的平均海拔是1200米,一年的降雨量能達到4000毫米。

夏季一下暴雨路就斷了,冬季雪大了就封山。

1961年10月的時候,中國就對墨脫公路展開勘測工作了。可是呢,就連對印自衛反擊戰都打完了,這條公路還是沒開始動工修建。那墨脫的物資都是靠人背、馬馱,就這麽艱難地運進去的。

1975年7月的時候,勘測了14年之久後,墨脫公路總算開工了。

修了又毀,毀了再修。

施工進行了6年,有34人犧牲,差不多一百人受重傷,幾乎沒有什麽進展。

1981年的時候,西藏交通廳依據實際情況,不再修建墨脫公路了。

築路軍人們千辛萬苦修的路,就紮木大橋和從紮木往前24公裏的路還能使用,剩下的都被自然災害給毀了。

90年代的時候,施工方式改進之後,墨脫公路專案又重新啟動了。

1993年9月,墨脫縣城終於首次通了車,有幾輛汽車掛著紅彩開進去了。

墨脫人常年與世隔絕,第一次見到這種「會跑的怪物」。

但到了第二天,墨脫公路就讓泥石流給毀了,開進去報喜的車,再也沒能開出來。

1995年之後,墨脫分季分段通車也很勉強,一年裏通車時間最多也就2到3個月。

其他時候,都在處理斷路和進行搶修中度過。

21世紀以來,中國的工程技術又一次有了飛躍性的提高,工程師們打算以修隧道的方式硬穿過嘎隆拉雪山,這樣就能不受大雪封山的影響了。

2013年10月,紮墨公路通車了。這一下子就把墨脫縣一年的通車時間增加到了8個月呢,墨脫縣的物資運輸能力因此大大提高,西藏軍區一直以來的老大難問題也得到了解決。

但就一條公路,它運輸物資的能力,應付一場小規模戰鬥還行,要是在大國之間的較量裏,那可就差得遠了。

要把物資運進藏南就更困難了。

更何況,我們到2013年才有了這條公路呢。

1962年的時候,中國要是在藏南跟印度耗下去的話。

不管是打輸了還是打贏了,都會輸。

物資根本就運不進去,才導致了這一切。

藏南的達旺地區可是西藏六代達賴倉央嘉措的出生地呢,可咱們卻不得不撤出來。

一旦過了11月,大雪就會鋪天蓋地,把我軍的後路切斷,到時候印度方面就能毫無顧忌地以多打少了。

再待著不動,就沒機會走了。

毛主席在香山會議上把1962年自衛反擊戰的目的說得很明白:「起碼要保證三十年的和平」。

這個目的圓滿達成了。

但要是物資能毫無阻礙地運進藏南,咱們根本就不會撤。

1962年的時候,中國要維持好幾萬駐藏部隊正常的補給就已經特別艱難了,更不要說要是在藏南開戰得消耗多少了。

中印邊界解放軍戰鬥力的強弱,直接取決於物資投放能力的強弱。

要是想提高對藏南的物資投放能力,就得先提升對西藏的物資投放能力。

畢竟要是物資連西藏都送不進去,就更別說送到藏南了。

青藏公路的運輸能力非常有限,路又遠,還破舊。

從這一個山頭到那一個山頭,得繞好多彎呢。

時速慢,運載能力差,還老是因為地質災害中斷。

早在1958年,中央就下達命令讓鐵道兵部隊去修青藏鐵路,這鐵路對國家安全的重大意義那是一眼就能看出來的。

可是在青藏高原修鐵路,比想象中困難得多。

鐵路運輸能力比公路強多了,不過它對地基穩定性的要求也比公路高得多。

公路沈降了一點,有個洞,開慢點還能湊合著走。

可是這一整條鐵路線啊,只要有一個地方出毛病,那這全線就都斷了。

青藏高原上到處都是凍土層,最厚的地方能達到500米呢。

青藏高原的凍土層和俄羅斯等永凍區不同,它處於凍融臨界點,會時而凍結,時而融化。

冬天的時候硬邦邦的,跟冰塊似的,夏天的時候又軟乎乎的,就像爛泥一樣,特別難對付。

不少外國專家覺得,要在青藏高原多年凍土區修鐵路,這幾乎是辦不到的事兒。

全世界就這麽一塊高原凍土,特別特殊,連個能參照的國家都沒有,所有的都得自己去摸索。

中國搞科研搞了半個世紀,終於把在凍土上修鐵路的技術秘密給攻克了。

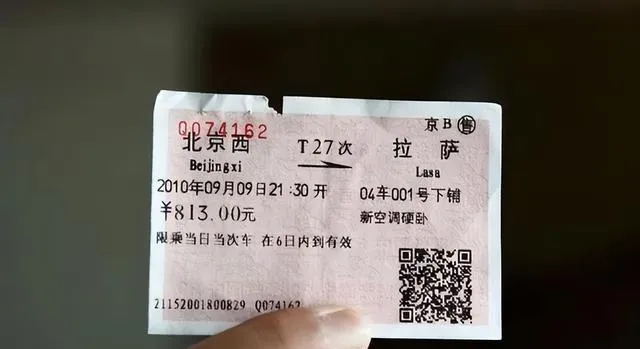

2006年7月1日,讓人們盼望了半個世紀的青藏鐵路,全線通車了。

在它旁邊的,是為西藏運輸物資服務了半個多世紀的青藏公路。

青藏鐵路被叫做「天路」,它是中國新世紀的四大工程之一,也是世界鐵路建設史上的一個奇跡,在2013年9月被選入「……」。

如今的中國人,要去拉薩可太容易了,跟以前的千難萬險比起來,這都不叫事兒。

這條鐵路使西藏的經濟有了提升,解放軍投放物資的能力也有了巨大飛躍。

印度處於被動挨打狀態。

有了青藏鐵路以後,西藏就再也不存在物資運輸方面的壓力了。

2013年的時候,墨脫公路就已經修好了。聽說是還在研究一種全是橋梁加上隧道的形式呢,要是肯下大本錢的話,理論上墨脫全年都能通車了。

這些年來,基建狂魔積累的技術,讓西藏軍區在物資方面再也沒壓力了。

把這個枷鎖的限制解除以後,西藏的軍事戰略意義可就非常非常大了。

西藏屬於中國,在地理位置上處於居高臨下的態勢,只要隨便找個地方設定陣地,就能對印度構成高地方面的優勢。

幾十處陣地,每個的威脅程度都跟高地差不多。

印度軍隊就算是傷亡慘重地突破了喜馬拉雅山脈的封鎖,也會被無人區給死死困住。

把橋梁一炸,鐵路一斷,印度軍隊就又沒轍了。

中國和印度要是打起來,打贏了那就是勝利,就算打輸了也不算是輸。

印度要是跟中國打,打輸了就得亡國,打贏了那也不算是贏。

這是非常大的戰略優勢。

西藏就如同兵法裏講的那種進能攻、退能守,可以立於不敗之地的地方。

更不用說在國力和軍隊戰鬥力相當的時候,印度軍隊壓根就攻不破那道無敵的城墻。

所以在國家戰略層面,中國一直沒把印度當作對手,重視的只有蘇聯和美國。

軍事方面,印度的地形特別差,完全就是個只能被動挨打的狀況。

要是經濟和軍隊戰鬥力都比不上中國,印度哪有資格做中國的戰略對手啊。

印度自己心裏也清楚得很,所以在邊境制造摩擦,純粹就是為了把疫情責任給轉移開,順便轉移國內矛盾。

事情要是鬧大了,印度肯定第一個認慫,主動把事態縮小。

以前限制西藏解放軍後勤運輸能力的因素,現在已經有了數百倍的提升。

解放軍能把西藏的絕對地形優勢發揮到極致。

本來就比印度人能打,現在還占著地利,讓印度人自己往上沖來送死。

這完全就是單方面碾壓啊。

看過立體地形圖的人,都不會覺得印度配做中國的對手。

印度確實不是對手。