如果日本不去偷襲珍珠港向美國宣戰,而是轉頭北上與德國一起圍攻蘇聯,二戰的結局會不會覆寫?

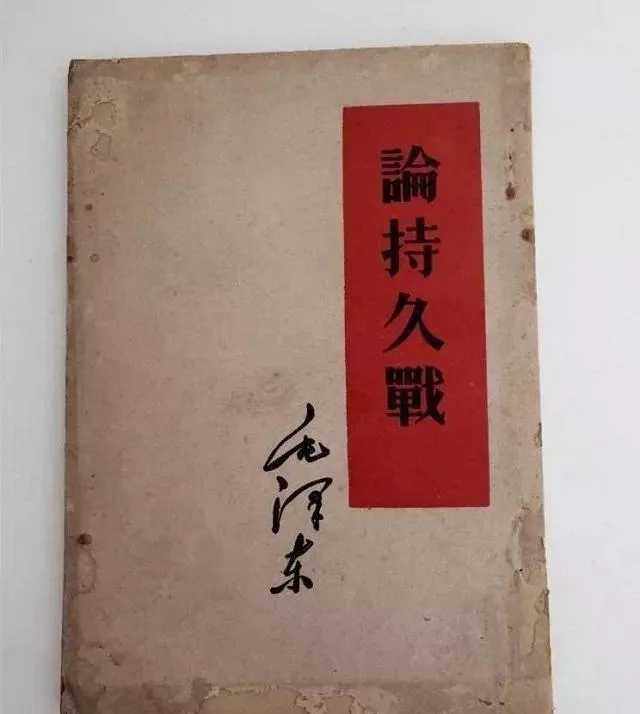

1941年中國抗日戰爭進入戰略相持階段,在毛主席的 【論持久戰】 中曾論述 抗日戰爭是持久戰,最後勝利屬於中國。 日本在陷入中國泥潭之後進退不能,其內部面臨著 北上 還是 南下 的選擇。

是指派 陸軍北上,進攻蘇聯,與德國會師, 還是 南下進攻東南亞,搶占英法等國的殖民地 ,日本陷入了思考當中。但最終日本還是選擇了 南下 ,面對日本的這一選擇,如今我們以上帝視角來看,似乎是一個錯誤的決定。

孤註一擲,戰爭迷霧

在二戰開始之前,日本就有關於 北上 和 南下 戰略之爭,明治維新之後的日本,透過發展工業,建立 資本主義體系 逐步躋身當時的列強行列。 明治維新 使日本走上了資本主義道路,但由於日本自身資源貧乏,在效仿西方之後,也開始走上 對外擴張 的道路。

歐洲人的資本主義是在廣大殖民地人民的血淚上發展起來的,如果沒有對市場和利潤的追求,也就沒有資本主義。 日本的擴張目標正是彼時難以擺脫西方殖民入侵,國家積貧積弱的 清政府 ,為此它率先透過 侵占北韓作為彈板 。

甲午海戰 是一個很值得說的話題,此戰之後中國輸了地位,被西方列強認為是一個軟柿子,在此之前,中國的國際地位還沒有敗落,甚至有 「亞洲現在是在俄國、英國和中國三大強國手中」 的說法。西方列強並沒有幹涉這場戰爭,也是因為覺得日本是在以卵擊石。但清政府的腐朽無能,在讓日本得到巨額賠款和台灣等戰略要地之後,也掀起了西方列強瓜分中國的狂潮。

此時日本的目光放在了中國的 東北 上面,而它的競爭者就是 北方的沙俄 。日本的北上計劃在明治維新之後的數十年裏幾乎沒有動搖。但要問日本對西伯利亞有沒有想法?可能是有的,但明顯不重要,連中國東北都還沒吃下的日本,又怎麽可能覬覦荒無人煙的西伯利亞地區。彼時日俄的主要矛盾還在搶奪中國的東北上面。

但到了二戰之後,情況就不一定了。 1931年 九一八事變 之後,東北盡喪敵手 ,野心勃勃的日本此後更是在 1937年發起了全面侵華戰爭 。但對外擴張的戰爭行為並沒有給日本帶來多少財富,因為 日本的對外擴張,只不過是為了緩解其國內幾近崩潰的經濟 。

發生在1929年至1933年的 經濟大危機 發源自美國,後來席卷了整個資本主義世界,由於大蕭條造成了嚴重的社會問題,大量人口的失業加速了各個資本主義國家內的矛盾沖突,為了度過經濟危機,美國透過提高政府對經濟的幹預,建立福利制度以及大肆進行基礎設施建設來緩解矛盾。

而日本這種新興的資本主義國家卻沒有這樣的底蘊,為了維持自身的統治,日本走上了 對外侵略擴張 的不歸路。日本上層為了獲取足夠的利益並且將本國的矛盾轉移出去與為了生存變得更加激進的中下層,一起交織成為了臭名昭著的法西斯。

日本缺的不是野心,而是 資源 ,1 937年日本的軍費占比為36.9%,到了1939年這一數碼飆升至 54.5% , 長年的戰爭行為給日本國內帶來了糧食減產、勞動力減少等問題,失業、降薪充斥著日本國內。

對外擴張真的能讓本國民眾過上幸福美好的生活嗎,亦或者是「為了國家和民族」暫時犧牲,等擊敗了其他挑戰者稱霸世界之後便能享受因此帶來的好處?很顯然並不可能。當日本的統治階級商討著 下一步向哪擴張 的時候,他們所追求的是 日本極其短缺的資源 。

東南亞的石油、橡膠,搶完了裝船出港就能運往日本,難道不比環境惡劣的蘇聯遠東地區更值得侵占嗎?因此日本對蘇聯作戰的可能,對於已經窮怕了的日本來說幾乎為零。而 東南亞的利益 是肉眼可見實打實的。

但是這其中就有一個問題,東南亞幾乎被英美國家給殖民完了, 日本如果想入侵東南亞,就要與美國開戰。 20世紀30年代末的日本,其 國內90%的石油需求都來自進口,其中85%來自於當時最主要的石油出口國 美國 , 換句話說 日本海軍的艦艇大部份燃油都是美國人提供的 ,如今拿著美國人提供的石油去進攻美國人,能打贏嗎?

可在中國戰場陷入僵局之時,日本不搶奪東南亞的資源,就只有死路一條,日本高層一合計,為了帝國的利益就要有所犧牲,反正自從中日甲午海戰以來,日本都在賭國運,再賭一次又何妨。

柿子要挑軟的捏,日本也避免與美國開戰,於是它看中了在遙遠的歐洲被打到舉白旗投降的法國的殖民地。真正決定日本向美國開戰的導火索,就是著名的 日軍入侵法屬印度支那事件。

1858年法國人開始染指中南半島,此後逐漸形成了包括 越南、柬埔寨 和 老撾 的 法屬印度支那聯邦 ,說到這岔開一下,20世紀70年代越南統一之後,野心膨脹的越南入侵柬埔寨、老撾,打著的旗號就是恢復這個法國殖民時期建立的印度支那聯邦。

擅自進攻,對美宣戰

話說回來,1940年時二戰正打得如火如荼,遙遠的歐洲戰場,1939年9月3日,法國對德國宣戰,但法軍節節敗退,及至 1940年6月22日,法國與德國簽訂投降協定 ,這位昔日的歐洲列強,臣服於德國的鐵蹄之下,1940年7月在法國的中部小城 維希 , 德國扶持了一個傀儡政府。

法國的投降速度快,日本的趁火打劫來得更快,日本就如同一個賭徒,不放過任何一個可以賭的機會。在1940年6月24日,即法國投降的兩天後,日本陸軍向法國提出要求,並派遣以西原一策少將為代表的監視團200余人前往河內。

法國的維希政府說來也怪,它雖然是德國扶持起來的傀儡政府,卻並不完全聽命於德國,既不配合也不反對,在二戰的硝煙中當一個兩耳不聞窗外事的鴕鳥。維希政府不想惹事,但偏偏日本主動上前。由於德國、日本馬上要結成盟友了,日本就打起了法國殖民地的主意,反正法國政府都已經戰敗投降了,日本幫法國管理殖民地,順便搶點資源應該不過分吧?

關於 進駐印度支那 的交涉,一直在東京和河內進行著。日本高層的考慮是,由於日本建造軍艦和航運所需要的鋼鐵、石油都嚴重依賴於從美國進口,一旦武力入駐極有可能引起美國的全面禁運,甚至武力幹涉,因此透過外交手段與法國交涉, 和平進駐為上策。

與維希政府的交涉最終於9月4日告一段落,雙方規定 日本派遣5萬人進駐法屬印度支那,可以使用當地3座飛機場 ,並允許日本軍隊借道透過。眼看著生米就要煮成熟飯, 9月6日那天,日本陸軍第5師團步兵第21聯隊的森本大隊卻擅自穿越國境線,武力侵入了法屬印度支那。

維希政府立馬不樂意了,允許日本進駐本身就挺喪權辱國了,但現在還沒到你進來的時間日本就非法硬闖,傀儡政府也有脾氣啊。得知此事後,日本軍方迅速將森本大隊長撤職查辦,但為時已晚, 維希政府以日本擅自越境為由,拒絕日本和平進駐印度支那。 快煮好的米又從鍋裏灑了出來。

日本只能繼續和維希政府談判,安撫法國人的情緒。不過日本這次做了兩手準備, 一旦和平進駐,就派軍從海豐港登陸, 如果不行就變為武力進駐,由位於中越邊境的第5師團發動進攻。 法國人的自尊在槍炮面前也難以維持,最終於9月22日作出了讓步,再次同意日本進駐。

日本有著深厚的 「下克上」 傳統,下級士兵不服管教也不是一天兩天的事了,本來法國人已經同意進駐,不需要武力進攻,但第5師團的 富永恭次少將 早就心懷 「武力進駐」 的念頭,直接打就完了還看什麽法國人的臉色。

法國同意和平進駐,沒必要實施武力進駐,因此 日本軍部命令第5師團停止前進 。在命令下達之後, 富永恭次 以該命令不是日本天皇命令為由,拒絕服從命令 ,步兵第21聯隊按照預定計劃於9月23日午夜零時發起進攻,與駐守的法軍交戰,盡管軍部已經火速下令停止進攻,但仍無濟於事,戰鬥一直持續到25日,最終 日本以武力的方式進駐印度支那地區。

法國維希政府第一時間就找德國、美國投訴。為了讓日本在亞洲牽制英美,德國對於此事並未關心, 1940年9月27日,德意日三國在柏林簽訂軍事同盟條約 ,二戰中的 軸心國陣營正式建立 。

德國不管,但是美國卻被日本的行為激怒了。 日本進駐印度支那,不僅直接威脅到了英屬馬來半島,而且還 直接威脅到了美國的殖民地菲律賓。 為了反制日本, 美國立即向蔣介石政府提供了 2500萬美元貸款 , 並對日本開始全面的鋼鐵貿易禁運 ,英國也於10月8日再次開放援蔣公路。

日本制定完南下的策略之後,為了能夠專心南下,防止被蘇聯掣肘,在1941年4月13日與蘇聯簽訂了 【日蘇中立條約】 。自從日本發動全面侵華戰爭之後,蘇聯采取支持中國抗日的立場,在軍事、外交上對中國進行援助,而日本則在1938年至1939年間多次在蘇聯遠東邊境發動大規模軍事行動,來試探蘇聯虛實,以便為其北進做準備。但由於戰略的南移,日本開始積極調整對蘇關系,鞏固北方安全。面臨德國侵略威脅的蘇聯為了擺脫東西受敵的困境,也同意與日本簽訂這個條約。

但日本剛剛簽訂條約不久, 1941年6月,德國撕毀【蘇德互不侵犯條約】發動對蘇聯的突然襲擊。 這就讓日本陷入兩難地步,一直以來日本都在盡量避免與美國鬧僵,而 美國已經明確支持蘇聯 ,1941年7月蘇聯衛國戰爭爆發僅僅1個月後,美國就透過租借法案大力援助蘇聯,一旦日本撕毀與蘇聯剛剛簽訂的協定,聯同德國一起進攻蘇聯,不僅自身的進攻東南亞戰略計劃受到影響,還將迅速招致美國的全面制裁。

雖然進攻東南亞,同樣也要與美國開戰,但是最起碼能得到真金白銀的資源,進攻蘇聯能得到什麽呢?只要蘇聯把西伯利亞鐵路一炸毀,西伯利亞遠東地區就留給日本自己慢慢占領吧。 既然都是得罪美國,不如向利潤更大,難度更低的東南亞下手。 而且最重要的是,日本的石油資源幾近枯竭, 它的對外擴張是為了掠奪資源,不是替德國打天下。

太平洋戰爭爆發前,日本一直在與美國進行談判,美國奉行孤立主義並不參與戰爭, 日本得以發動對中國的侵略戰爭,背後離不開 美國的間接支持。 1937年日本從美國進口的石油占日本總進口石油的 80% 之多,1938年美國向日本提供 1.25億美元 借款用來購買美國物資。

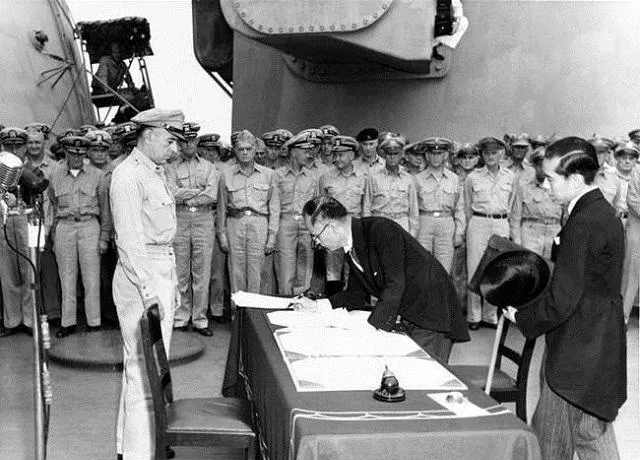

等到戰爭進行到1941年,日本已經舉步維艱,在和美國談判的 【日美諒解方案】 中核心分歧就是,美國要求日本從中國撤軍,這是日本不可能接受的條件。談判的破裂,即是戰爭的開始。在1941年的歷史節點上,日本選擇先解決石油供給問題,向東南亞進軍。1941年12月7日,日本偷襲珍珠港,拉開太平洋戰爭的序幕。

不論是北進還是南下,當日本走上對外擴張的道路時,等待它的結局終將是失敗。由於其帝國主義的本質,內外矛盾的加劇,迫使日本不得不舉行空前大規模的冒險戰爭,侵略戰爭不能達到帝國主義國家所期望的目的,只會導致它的覆滅,不論它是過去的德國、日本還是21世紀的美國。