在十八、十九世紀的200年間,歐洲軍隊在作戰時流行著一種線列戰術,就是將軍隊分割成幾個部份——步兵站中間並排成多個由3到6列橫隊組成的小方陣,小方陣間保持10~20米的距離。騎兵護住兩翼,炮火穿插在方陣之間,步兵在炮火的掩護下向前齊步走,一直走到火槍的射程內再進行整齊的射擊。

因為這種戰術死板、笨拙,所以又被戲稱為排隊槍斃戰術。其實這種戰術的流行還是有其合理性的,那就是當時的火槍效能太差、精度太低,必須多人集火,拿子彈的數量才能換取相對可觀的殺傷力。

但總有人會提出這樣的問題:既然是排隊槍斃,站在前排的士兵幾乎必死無疑,那麽他們為啥不會逃跑?

這讓我想起了發生在十幾年前的一件事。

當時有部國產戰爭大片上映,看得我熱血沸騰,就又買了兩張票請老爹老媽也去看看。

電影看完,我問老爸片子咋樣,老爸回了倆字:扯淡!

我爸當一輩子兵,還上過戰場,他的評價肯定專業。雖然我不太服氣,但還是得虛心請教他哪裏說得不對。

爸瞅了我一眼,說在部隊,上級讓幹啥就得幹啥,就算讓你馬上死,也沒商量的余地。打仗時派去佯動或阻擊掩護主力的部隊,叫敢死隊都不準確,那就是送死隊。可一旦點到名,誰敢不去?還吹號——先別說有沒有號,就算有,上級不吹,你也得受著。

我出生在和平年代,有點難以接受,覺得太沒人性了。然後我爸就問我:三大紀律八項註意的第一條是什麽?

聽指揮,行動起來!

古今中外絕大多數能打勝仗的軍隊都有這條不可觸碰的紅線,所以孫武在吳宮教戰斬美姬,周亞夫在軍細柳,十八世紀普魯士國王腓特烈二世一邊用大棍子打士兵,一邊在他們耳邊吼「軍人以服從命令為天職」。

所以不是士兵不想跑,而是不能跑、不敢跑。不然他們覺得一旦跑了,還不如被敵人打死呢。

【01】

在冷兵器時代打仗,士兵才叫一個慘,槍炮說了算,小命說沒就沒。相比之下,現代戰爭中的士兵還算幸運的。

對於上過戰場的老兵來說,死亡本身並不是最恐怖的,最熬人的反而是死亡的過程。而在冷兵器時代的戰爭中,這個過程對每個人來說都特別漫長和難熬。

當你作為步兵,要拿長矛或大斧對抗人馬重甲的敵軍騎兵,那騎兵速度比博爾特還快,你能控制住自己的尿道括約肌嗎?當你是騎兵,高速沖鋒遇到長槍陣或大刀大斧,沒地方躲沒地方藏,內心的絕望和恐懼會不會讓你瞬間連揮武器的力氣都沒了?當你攻打城池,好不容易爬上城頭,突然看見守軍瞄準你的腦門射箭、扔石頭或倒油,你會不會覺得自己像案板上的雞?

更別說冷兵器時代的武器相比槍炮,雖然足夠致命,但殺傷力低多了。所以死亡還是不可避免,而且死得特別痛苦、漫長。戰場上的任何人都得被迫親眼看著、親身感受自己死亡過程的每一個細節——從被刀槍、箭矢或其他東西刺破皮膚,到切割肌肉,再到攪碎內臟,最後折斷骨骼,眼睜睜地看著自己腸穿肚爛、肢體分離、血肉模糊,真切地聽到自己身體破裂、粉碎的那種難以描述的聲音……即便如此,通常也未必能立刻死去——清雍正年間的河南學政俞鴻圖因泄露考題賺外快而被判腰斬之刑。結果他被一刀斬成兩截後仍未死,疼得蘸著自己的血在地上連寫 7 個慘字後才斷氣。這件事後來常被冠以秦相李斯的名頭大肆傳播,但實際上姓俞的還算幸運,據史書記載,最倒黴的被腰斬後過了兩三個時辰還沒咽氣呢。

那得多疼啊,而且要疼好幾個小時,用度秒如年都無法形容。

這麽說吧,戰場上被敵人一刀砍掉腦袋,這死法算是最幸運的了。最慘的就是全身被捅得都是窟窿,可就是死不了,只能一邊慘叫著,一邊可憐巴巴地等著自己像破布袋子一樣的身體慢慢變涼,最後流幹身上的每一滴血。

這種情況,無論是對生者還是死者,都是地獄啊。誰樂意幹這種事啊?

西周時確立了兵農合一的兵役制度,但很快就名存實亡了。春秋前後,周天子和諸侯讓農民兵打仗,不管裝備和補給,還讓老百姓拿農具當武器。

作戰攻守的裝備,都取決於人的因素。耒耜就像行馬蒺藜,馬牛車輿就像營壘蔽櫓,鋤耰就像矛戟,蓑薛簦笠就像甲胄,鐝鍤斧鋸杵臼就像攻城器,牛馬是用來轉運糧食的,雞犬是用來偵察情況的。

為什麽這麽亂來?因為這些征召來的士兵沒什麽用。征兵的時候不來不行,但上了戰場就都在摸魚。往往敵軍還離著老遠呢,這幫人就能一哄而散,所以最後只能當擺設和啦啦隊。就像決定晉楚兩國命運的鄢陵之戰,名義上有十萬人參戰,但其中八萬多人都是這種只能當背景板的工具人。他們的任務就是等那一萬來人的主力分出勝負,該歡呼的歡呼,該逃跑的逃跑,然後就可以回家了——對了,他們沒盒飯,只能吃自己帶的幹糧回家。

那時候就是這樣,階層就像鐵板一樣,死死的。周天子的兒子還是周天子,諸侯的兒子還是諸侯,卿大夫的兒子肯定是卿大夫。平民的兒子只能是平民,奴隸的兒子永遠是奴隸,身份一點都不會變。就算立了天大的功勞也沒用,說不定還會有過錯呢。

在繻葛之戰中,鄭國大將祝聃一箭射傷了周桓王的肩膀,導致周室聯軍大敗。戰後論功行賞時,鄭莊公卻「惟祝聃之功不錄」,原因是「射王而錄其功,人將議我」——以卑犯尊,不砍了你就算不錯了,還想立功?

祝聃這樣的卿大夫都這樣了,更別說普通百姓了。打仗打贏了沒你啥事,打輸了死了白死,也沒人給你賠錢,誰還樂意去拼命啊?能不情不願地去戰場上露個臉,順便混點戰功,就算給足面子了。

所以那時候打仗別說白刃肉搏了,哪怕稍稍有點出現危險的跡象,都別指望大家不跑,誰不跑誰就是二百五。

因此在戰國之前,打仗就是由上至周天子、下至卿大夫、士等貴族階層天然的責任。畢竟想打仗的是他們,打贏了得到的好處是他們的,打輸了最倒黴的也是他們,所以他們不去玩命,誰去?

像在前邊說到的鄢陵之戰中,決定這場戰役勝負的就是坐在幾千輛戰車上的一萬多名晉、楚兩國的貴族。他們駕馭著昂貴而又脆弱的戰車,身披堅固的犀甲,手執鋒利的青銅兵器,在一大幫無精打采的揮舞著亂七八糟農具的「戰友」激勵下,玩命的向著對方的戰車發起沖鋒。

哪怕明知必死,他們也沒法跑,更不能跑。因為他們是貴族,哪怕其中大多數都是廢材、庸才,但貴族也有貴族的責任,起碼得延續家族的榮耀和富貴吧?

仗打輸了,沒準就當不成貴族了,所以必須拼命。仗打贏了,可要是誰慫了、逃了,即便不被治罪,那名聲也就臭了。貴族的頭銜是否會被剝奪掉不好說,但家族的淪落已經是可以預期的了。

畢竟貴族都要靠一張臉活著。要是自己都不給自己掙臉,那還是別活了。

【02】

貴族打仗,那是真的拼,不用擔心不賣力。可貴族太少了,越打越少,規模也大不起來,戰果也有限。所以諸侯混戰了幾百年,出了一堆霸主,就是沒出皇帝。

後來大家都認為這麽幹不行,得想辦法擴大兵源,增加軍隊規模。魏國就率先嘗試,搞了個武卒。

武卒是啥?就是按嚴格標準從平民中挑強壯男丁當職業軍人。武卒完全脫產,只訓練和打仗,魏王給他們的回報是免田宅稅和徭役,而且不光服役時免,戰死或退役後也免。

這就是利誘,而且這個利特別大,大到能讓武卒克服對戰場的恐懼,死心塌地去賣命。

為什麽呢?我們常看到解釋古代官逼民反的最大理由是苛捐雜稅,但這其實並不準確。在當時,對百姓來說最可怕的不是稅,而是役,即徭役。

我知道一個數據,就是在明朝中後期,那個時候流行「嘉靖者,言家家皆凈而無財用也」的說法,當時一個普通農戶需要承擔的田稅和雜稅加起來,差不多是十稅一到十五稅一(按照明制,田稅是三十稅一),換算成現代的稅率,也就是 7%到 10%的樣子,其實真的不算高。但是為啥百姓還是普遍破產,被逼得要麽造反要麽流亡呢?甚至一些中小地主也不得不把土地「投獻」給官員和士紳,寧可交 50%以上的田租,也不願意交才 15 稅一的官稅呢?原因就是除了地方官亂加價之外,最大的禍首就是徭役。

徭役就是百姓給官府無償幹活,一般是每年十幾天到一個月,活兒包括修路、修水利、運物資啥的。聽起來好像沒啥是吧?要是讓你從杭州給北京送幾塊磚頭,或者讓你本來住在珠江邊,去修半個月黃河岸堤呢?幹十幾天活,路上得走好幾個月,吃喝拉撒都得自己掏錢,要是病了死了也沒賠償——就算這些都不算啥,就因為耽誤了農時,一個家庭一年的收成就沒了(因為男丁都得去服役),家底差的可能直接就破產了。

但歷代都解決不了的土地兼並問題,根源其實是徭役。只要有人看中了誰家的地,就把這家的人安排去千裏之外服徭役,這樣就能輕易地、低成本甚至無成本地把地弄到手。

免除徭役的武卒,有足夠的動力去作戰。要是還偷懶,軍隊可就不要你了,優惠政策也享受不到,倒黴的可是全家。

所以武卒打仗時就算明知道要死,也不會隨便跑。畢竟他死了就死一個,要是跑了不僅要受軍法處置,全家人也得跟著倒黴。

魏國訓練出武卒後,打仗勇猛不怕死,取得了許多勝利,占領了大片土地,魏國因此成為霸主。其他諸侯國紛紛效仿,組建了趙邊騎、齊技擊、楚申息、燕堅兵、韓擊剎等職業軍隊。雖然水平參差不齊,但總體效果不錯。然而,在戰國初期,各國雖然打得激烈,但還是沒能決出皇帝。

為啥?因為當時生產力低,人口規模小,養不起這麽精良的、全脫產的軍隊。荀子就曾說過,這麽瞎搞,早晚會破產。

百姓在那裏試行這種政策,就會恢復他們的戶等,給予他們田宅,這樣過不了幾年他們就會衰落下去,而不可剝奪他們的財產。改變成這種制度就不容易周全,所以土地雖然廣大,它的稅收必然很少,這是使國家陷入危險的軍隊。

有沒有什麽辦法,既可以讓諸侯養得起軍隊,又能讓士兵打仗賣命呢?

商鞅曰:然。

商鞅在秦國搞變法,其實就是「獎勵耕戰」這四個字。關於基本兵制,還是沿用舊周時期兵農合一的那一套,全國百姓平時為民,戰時為兵,養兵成本很低。此外,他制定的軍功爵制,主要明確了兩件事,一是「有軍功者,各以率受上爵」,二是「宗室非有軍功論,不得為屬籍」(【史記·卷六十八·商君列傳第八】)——想要當官發財,就去戰場上砍人頭來換。否則,就算出生在秦家,也得有多遠滾多遠。

這就意味著,秦國打破了過去上千年堅如磐石的階層壁壘。只要努力種地、拼命打仗,就算祖宗十八代都是農民,現在也有機會當地主、當官,光宗耀祖,惠及子孫。

那戰場上秦軍砍的是啥?不就是房子、土地、奴隸和明碼標價的官位嘛!你要是有能耐砍到手,這些就都是你的了。

重賞之下必有勇夫——雖然戰爭依然恐怖,可哪個秦兵會跑?

傻子才跑!

所以那些僅僅是被免掉了稅役、能過上安生日子就很滿足的魏武卒、齊技擊之流,哪裏可能是夢想著一夜間就烏雞變鳳凰的秦銳士的對手?哪怕這些秦國農民兵在裝備、訓練乃至於體質上都比山東六國的精銳職業兵要差得很遠,但架不住人家比你敢玩命啊:

「山東之士被甲蒙胄以會戰,秦人捐甲徒裼以趨敵,左挈人頭,右挾生虜。夫秦卒與山東之卒,猶孟賁之與怯夫;以重力相壓,猶烏獲之與嬰兒。夫戰孟賁、烏獲之士以攻不服之弱國,無異垂千鈞之重於鳥卵之上,必無幸矣。」(【史記·卷七十·張儀列傳第十】)

魏國率先采用用利益誘惑平民作戰的方法,秦國則直接打破了貴族和平民間的堅固界限,哪個諸侯還能給出比這更大的好處呢?況且山東六國由來已久的貴族傳統,讓他們即便想效仿秦國,也做不到,或者根本就學不會。

那秦始皇橫掃六國,統一天下,就不奇怪了。

【03】

秦國那麽能打,為啥 15 年就亡國了?

一是能打的兵都被調走了,二是連續征戰幾百年,秦軍疲憊不堪。最重要的是,商鞅搞的軍功爵制有很多貓膩,已經糊弄不了越來越聰明的秦軍了。

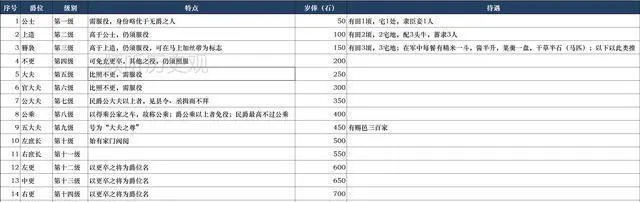

按照秦朝的制度,斬獲敵人首級可以記功獲得爵位。秦朝的爵位共有二十等(最初只有十七等),每一等都有與之對應的財產獎勵和官職待遇,理論上沒有上限,只要你能砍下足夠多的敵人首級。但實際上,這根本就是不可能實作的。

魏國才風光幾十年,武卒免稅免役導致的財政壓力,讓國家陷入「其稅必寡,是危國之兵也」的困境。秦國軍功爵之賞的獎勵力度是魏武卒的數十倍、數百倍,按照理論,秦國早該因賞錢破產無數次了,可為啥沒發生呢?

軍功爵制就是張大餅,看著挺美,但越吃越沒味,最後還只能看不能吃,沒準吃進去的還得加倍吐出來。

為什麽呢?

軍功爵制看似簡單,其實水挺深。要是光憑個人武勇,沒個官職,砍再多腦袋,爵位也就在公乘這兒打住了。要想再晉爵,當官後就更難了:

打仗時,百將和屯長殺敵必須達到斬首三十三人以上,若超過這個數,百將和屯長就可獲得爵位一級。

啥意思呢?就是一個百人隊的隊長(百將)不但要在戰鬥中親自斬獲敵軍的首級,而且全隊的斬首數要達到 33 級以上,才能晉爵。想要晉升更高的爵位,就得得到更高的官職,所需要的「集體功」就更大,到頭來就基本成了不可能的事情。

尤其是滅六國後,大戰減少,戰功更難獲得。如此一來,被打破的階層固化,在秦國又變得像鐵板一樣堅固,秦軍士氣受到的打擊之大,可想而知。

這還不是最嚴重的。最恐怖的是秦律嚴苛,讓人常常在不知不覺中就犯法坐牢。雖然可以靠軍功爵贖罪,但隨著秦國一統天下,戰爭沒那麽頻繁了,再想獲得軍功爵的機會變少,可犯罪的機率卻變高了。最後,秦軍士兵發現,他們砍腦袋立功的速度,遠遠比不上給自個兒和親人贖罪的速度。

拼命殺敵立功,結果卻只能用來贖罪,甚至連這點卑微的願望都無法實作。這樣的軍隊,能打勝仗才怪呢!

才過了十五年,曾經兇猛的秦軍在劉項叛軍的攻擊下就一觸即潰,這也沒啥好奇怪的。要是我們在那時候是秦軍,我們也會跑,因為那時候的軍隊,不值得我們去打。

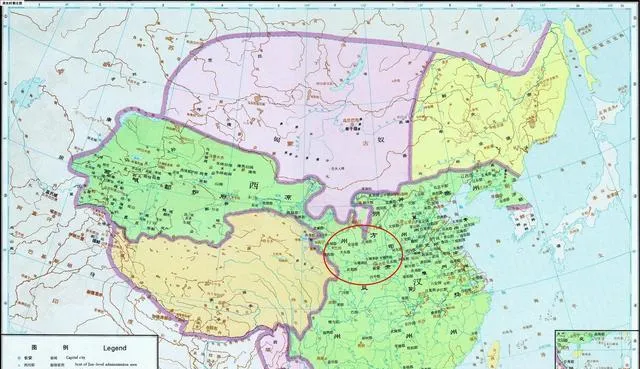

劉邦建立西漢後,借鑒了東西兩周、春秋戰國和前秦在軍隊建設方面的經驗教訓,想出了個厲害的辦法。簡單說,就是用天下的力量充實關中,再用關中控制天下。

這個天才的主意後來被唐朝愉快地接受了。漢朝和唐朝的軍隊之所以如此強大,能夠征服四方、拓展領土,都源於此。

為啥?漢朝在這些方面的進步有限。兩周實行分封制導致天下大亂,前秦實行郡縣制也僅維持了 15 年就不行了,所以兩漢想在全國維持嚴密統治是不現實的。

因此,劉邦聽取了婁敬的建議,將天下的強宗大族、豪傑富戶、名門望族都遷移到了關中。這樣一來,天下的稅賦財貨、優秀人才、傑出特產、先進技術也就都匯集到了關中。有了這樣堅實的基礎,劉家皇帝才有條件大力建設和發展關中,使關中的百姓相比其他地區,能過上更好的生活,擁有更高的社會地位。甚至關中的乞丐,可能都覺得自己的社會地位比關東的地主老財還要高。

這意味著,關中百姓都真切地體會到了劉家的「皇恩」,在一定程度上他們二者是相互依存的關系。

漢朝的兵制跟秦朝一樣,實行兵農合一、全民皆兵。理論上,劉家皇帝想征發多少兵都可以,就算千萬大軍也沒問題。但實際上,這種事根本不會發生。因為養不起是一方面,沒必要才是關鍵——只要有了忠於皇家的關中兵,其他地方窮得叮當響、百姓餓得只能當強盜都沒關系。只要關中富裕、長安穩定,大漢朝就穩如泰山,就算最終滅亡,也是「強大而亡」。

因此,兩漢在各次戰爭中,關中兵一直是軍隊的絕對主力。那些戰功赫赫的良將,也大多是關中人,比如衛青、霍去病、李廣、趙充國、耿弇、馬援、竇憲、班超等。可以說,如果沒有這些「秦兵秦將」保駕護航,劉家皇帝連個好覺都睡不安穩。

為了保持優越的政治、經濟和社會地位,關中兵可能會害怕,也可能非常想逃跑,但他們不敢害怕,不敢逃跑,更不能害怕,不能逃跑。所以漢唐的兵為什麽能打仗?因為在那些時代,上戰場打仗的兵都是社會上相對富裕的階層,被稱為「良家子」——出身清白,有宗族父母妻兒的牽掛,有土地產業作為依靠。因為在某種程度上,為皇帝打仗,就是為自己打仗,為家族子孫打仗。而且就算逃跑了,也無處可逃,所以再害怕也不能逃跑。

有恒產才有恒心,就是這麽個理兒。

唐初推行府兵制,把找富人,尤其是關中的「中產階級」當兵打仗這事,用法律形式確定下來了:

挑選的方法是,財產均等就選強壯的,能力均等就選富有的,財產和能力都均等就先選人丁多的。所以疏議說:「不公平,是指舍棄富有的選貧窮的,舍棄強壯的選弱小的,舍棄人丁多的選人丁少的。」

就是在唐朝初年,窮人連當兵的資格都沒有,就算透過走後門的方式混進來,也會被視為「不平」,要承擔法律責任的—— 「(不平)一人杖七十,三人加一等,罪止徒三年」(參照同上)。

甚至為了將軍隊中的窮鬼驅趕得一幹二凈,唐律規定府兵除了有國家授田和免稅政策外,連軍餉都沒得領。不僅如此,府兵出征還得自己掏錢購買糧食、武器以及「隨身七事」,即服、被、資、物、弓箭、鞍轡和器仗。

僅這身行頭,就足夠掏空半個小康之家了,家境貧寒的是絕對購置不起的。

所以要是我們有幸能穿越回盛唐一窺唐軍對外征戰的場面,就會發現除了朝廷統一配發的戰馬、甲胄和重兵器(如槊、矛等)外,府兵們的服飾和裝備堪稱五花八門,啥玩意都有。家裏錢多的可以武裝到牙齒,沒那麽多錢的可能除了必備的橫刀和弓箭外一無所有,有個性的像隴右崔器那樣在脖子上架對錘子,上司也懶得管你。

也就是這支看起來不太著調的軍隊,打出了華夏上下五千年間最為顯赫的武功——僅用了120余年的時間,就打下了約1237萬平方公裏的土地。要是不算那片高原,連以疆土廣大為最的元、清兩朝,也沒法跟盛唐相比。

吐蕃和唐朝簡直就是前世的冤家,每隔一段時間就會掐架,簡直是千年等一回。就像是為了給唐朝添堵似的。等唐朝沒了,他們就跑去信佛了,見誰降誰,連個停頓都沒有。

【04】

漢唐時期那些家境好的武裝農民,很厲害的。但唐朝開元年間府兵制崩潰後,募兵制就成了主要的征兵方式。那這些職業兵打仗行不行啊?會不會逃跑啊?

跑不跑先不說,對皇帝的忠心可能也沒多少了。畢竟募兵得給軍餉,李隆基養不起也不放心,就把他們打發到東北、西北的邊疆去了,眼不見心不煩。

從戰國以來,關中兵擁有天下第一精兵的名號上千年,現在結束歷史舞台,東北和西北邊地的中文化胡人或胡化漢人成為歷代軍隊的主力。但問題是,關中兵一直受到皇帝優待,利益相關,打仗自然賣命。而北方邊地一直很窮,皇帝通常也不關心這些地方,所以當地百姓也沒得到什麽「皇恩」,更談不上忠心。

安祿山忽悠一下,河北三鎮的二十多萬邊軍就跟著他造反了。

好忽悠的另一個原因是,在募兵制下,有家有業的良家子不會去當兵,當兵的都是些無業遊民、潑皮混混或失地流民,也就是「不良人」。這些人沒什麽負擔拖累,顧忌也少,說反就反,說不定造反後日子還能過得更好。

因此在打仗時,也別指望這些人能像漢唐時的武裝農民那樣「一聽到打仗就高興」,像他們那樣即使陷入絕境也能奮戰到底。畢竟這些人當兵就是為了那點軍餉,一旦受傷或殘廢,很可能會被趕出軍隊,死了就什麽都沒有了,所以為什麽要拼命,為什麽不跑呢?

因此,唐朝初期府兵打遍天下無敵手,而中唐以後的募兵卻連小小的南詔都無法擺平,原因就在這裏。

北宋剛建立,趙大、趙二為避免重蹈五代覆轍,用榮華富貴換了軍閥的兵權,還優待士大夫,想透過文官來限制武官,實際上就是打著天子旗號給大臣行賄。結果呢,宋朝管不住土地兼並,管不住官員奢侈貪婪,甚至連官員不務正業做生意都得睜一只眼閉一只眼……反正就是各種弊政,反映到軍隊上,就是徹底破壞了兵農合一的基礎,只能繼續實行募兵制。

在低技術農業時代,募兵制存在很多弊端,因此就算偶爾能打硬仗惡戰,也無法持續。簡單來說,職業軍人打不過訓練有素的武裝農民。這個事實,對於一輩子當軍頭的趙大、趙二來說,並非秘密。但現實是,他們只能對漢唐那些彪悍的武裝農民羨慕嫉妒恨,轉過頭來,還得為自己麾下難伺候的兵大爺們愁白了頭發。

最後他們想到了兩個提高宋軍戰鬥力的「妙招」,一是重賞之下必有勇夫,二是質素不夠數量來湊。

北宋時,中等禁軍的年薪能有 50 多貫(按糧價折算,每貫相當於今天 700 到 800 元人民幣的購買力),還能享受安家費、宿舍和家屬隨軍待遇,以及料錢、月糧、衣綿等福利,年收入累計能有上百貫——當然,這是在沒被上司克扣勒索的理想情況下。此外,當時還近乎無限制地擴軍,宋太祖開寶年間剛開國時,宋軍只有 19.3 萬馬步軍,到仁宗朝後期近百年後,宋軍常備兵力已經超過了 140 萬,這可是個前所未有的歷史紀錄。

北宋高薪養軍還想擴規模,軍費開支巨大,直接把朝廷財政壓垮了。

我看治平二年全國的財政收入,大約是緡錢六千多萬,養兵的費用約是五千萬,這是總收入的六分之五,而軍隊就占了五分之四。

咱都知道,北宋趙家皇帝養的兵,其實沒啥用,在戰場上跑得賊快,是歷代最快的。為啥?因為武將在大宋朝沒前途,只能一門心思撈錢,吃空餉、喝兵血是最快的發財之道。這樣,宋軍名義上的高薪,實際上都進了各級軍官腰包,士兵生活困苦,大量逃亡,軍隊缺額嚴重。

比如說啊,在靖康元年(公元 1126 年),女真人圍攻汴京,陜西宣撫使範致虛奉命率領 40 萬大軍去勤王。註意了,這 40 萬大軍是「號稱」的,實際上只召集了大概 20 萬人的部隊。而且這 20 萬人,還是兵部架閣庫的檔案裏寫著要按時發餉的人數。範致虛要是在他的軍隊裏一個個地數人頭,能數出個 4、5 萬人來,就算他手下的軍官有良心了。

這樣的軍隊,遇到兩三萬兇狠的女真兵,不馬上潰敗就奇怪了。

如果宋軍主將不想發財,只想報國,那能指望他的兵不跑嗎?不能。

就拿著名的種家軍來說,它可是北宋最精銳的野戰部隊了吧?這支部隊是種家歷代將主拼命經商、走私,花大價錢養出來的。在正常情況下,只要錢給夠了,這些兵還能打一打。但一旦缺錢了,他們還是會照樣逃跑,根本不顧種家人的死活:

師中率部下死戰,從早上卯時到巳時,士兵們用手發弩擊退金兵,但賞賜卻沒跟上,大家都很氣憤,散去了,留下的只有百人。師中身中四創,仍奮力戰鬥而死。

啥意思?同樣是在靖康元年,種師中率軍馳援太原,與粘罕大軍激戰。因為出發得太匆忙,錢沒帶夠,所以打著打著就沒錢發賞錢了,種師中就跟士兵商量能不能先欠著,回頭再補上?結果士兵們哄然而散,獨留種師中被女真人圍毆致死。

這樣只為錢打仗的兵,能不跑嗎?

那明朝的兵要是跑了,原因跟宋兵差不多,也是錢鬧的。不過宋兵看著挺有錢,明軍那是真窮啊。具體原因可以看我之前寫的文章【天生就患上窮病的明軍,怎麽可能「打仗很厲害」?】,這裏就不細說了。

為啥不叫元兵、清兵呢?因為這倆朝代起家時靠的是部族兵,就相當於秦漢時的兵農合一低配版。因為老家太窮太苦,所以攻打溫暖富饒的中原對他們來說就是最大的誘惑,打起仗來才會勇猛無比、不怕死。但一旦在中原站穩腳跟,這些沒見過世面的土包子就會迅速被花花世界迷得暈頭轉向,墮落的速度快得跟閃電似的。

都這時候了,還能用什麽好處去誘惑他們呢?而且遊牧民族在人口規模上本來就處於劣勢,要是不想落得個「胡人沒有百年國運」的下場,那就只能讓漢兵去頂上了。

所以對這些蠻夷部族兵來說,只有夠窮才夠猛。一旦不窮了,通常跑得比漢兵還快,也就沒啥好說的了。

【05】

所以在近現代之前,歷朝歷代要想讓自己的軍隊在戰場上不跑,都得想盡辦法利誘之。有的朝代措施得當、效果好,仗打起來就能戰無不勝,比如漢唐;有的朝代限於各種現實條件開不出好價錢,當兵的打起仗來就不那麽賣命,一遇到硬仗惡戰腦子裏轉的第一個念頭就是開溜,比如宋明。

有的讀者朋友可能不認同,畢竟軍隊都是有紀律的,起碼在當兵的屁股後頭得站一排手持鬼頭大刀的督戰隊吧,哪是說跑就能跑的呢?

這話沒錯,嚴苛的軍法是維持歷朝歷代軍隊戰鬥力的基本保證——威逼與利誘相結合,才是軍隊士氣和戰鬥力的來源所在。

那為何本文通篇都在大講特講利誘,而不提威逼呢?

姜子牙所著的【司馬法】是中國最古老的兵書,其中出現了以法治軍的思想雛形。後世各朝大多也會制定軍律、軍法,這些軍律、軍法中也能找到【司馬法】和【孫子兵法】等軍事理論名著的影子,然而……實際上沒什麽用。

為啥?我們都了解帝制時代就是人治社會。雖然會有很多律法,但德治大於法治,通常皇帝說了算,規矩得聽他的。

但少有人知的是,軍隊一直都是人治的高發地。

因為古代沒有軍事教育傳統,將領打仗要麽靠天賦,要麽靠祖傳經驗,要麽就只能自己摸索。更有甚者,後來一些文官讀了幾本兵書,就敢自稱懂軍事。

因此,在多數古代軍隊中,即便有白紙黑字的軍紀軍法,是否執行以及執行力度,往往取決於主將的想法。比如,有些名將提倡以仁德治軍,關愛士兵,軍法執行就會寬松些;有些將領則認為必須嚴格治軍,即使士兵犯錯未被軍法規定或處罰較輕,也可能被嚴懲,還無處申訴。

在如何執行軍法這個問題上,【司馬法】雖然被大家認可,但態度也很模糊。它一方面提倡以仁治軍,另一方面又認為將領可以對士卒「小罪乃殺」,在軍中要「政栗」「位嚴」,這樣才能震懾軍心,防止士兵在戰場上逃跑。

因此,歷代軍隊對士兵的「威逼」,也就是對軍紀的要求,其實沒有固定的標準。只要仗打贏了,怎麽說都可以。

北宋年間,吳郡人許洞總結前人經驗教訓,搞出了軍律大綱,後被軍隊接受。再經演義小說參照傳播,形成了我們熟知的【十七禁令五十四斬】:

「大將受命後,全權負責征討之事,在野外犒勞軍隊,結束後釋出命令,如果有不聽從命令的,必殺之。」

聽到鼓聲不前進,聽到鳴金聲不停止,軍旗舉起不揮舞,軍旗低垂不伏地,這種人是違反軍紀的人,應該被斬首。

叫他不應,喊他不來,反復拖延,違反軍紀,這叫慢軍。這種人要殺頭。

夜晚警報響起,士兵卻懈怠無精打采,更鼓報時也不準確,聲音也不清晰,這就是所謂的懈軍。遇到這種情況,應當將其斬首。

老是抱怨,責怪不被獎賞,將領所用之人,性格倔強難以驅使,這叫橫軍。這樣的人要殺掉。

吵吵嚷嚷,嘻嘻哈哈,即使有禁令也不能制止,這叫輕軍。像這樣的人,殺!

所學之器,弓弩無弦,箭無鏇羽,劍戟不鋒利,旗幟破損,此為欺軍。當斬之。

散布荒誕的言論,編造鬼神之事,假借夢境托言,用流言邪說來恐嚇官吏士兵,這叫做妖軍。對於這樣的人,要將其斬殺。

挑撥離間,搬弄是非,結怨下屬,使他們不和睦,這叫毀謗軍隊。這樣的人要殺頭。

所到之處,侮辱當地百姓,強迫婦女,這就是奸軍。這樣的人就殺了他。

偷人家的財物,用來自己獲利;搶人家的腦袋,用來當作自己的功勞,這叫盜軍。像這樣的人,就該殺了。

將領們密謀時,有人在營帳外偷聽,這種行為被稱為探軍,抓到後應該斬首。

聽說有把所謀之事泄露到外面,使敵人聽到風聲的,按軍法應當斬首。

用時,不應結舌,不應低眉俯首有難色,此為恨軍。如此者斬之。

超出佇列,爭先恐後,大聲喧嘩,不聽從命令,這種就是亂軍。這樣的人要殺了他們。

托病逃避艱難,擡著傷員遺棄屍體,借此逃跑遠離戰場,這叫詐軍。有這種行為的人,一律處斬。

當掌管財物賞賜時,偏袒親近之人,讓官吏士卒結仇,這叫黨軍。像這樣的人,殺了他。

沒看清敵人就亂說,沒了解清楚敵人就瞎說,沒到卻說自己到了,到了卻說自己沒到,說得太多卻沒說到點子上,說得太少卻廢話太多,這叫貽誤軍機。像這樣的人,殺!

但其實,就算老吳再編出一堆「如是者斬之」,就算領軍的將領再殘暴嗜殺,殺多少雞嚇唬人,軍隊裏最看重的還是法不責眾。想讓當兵的賣命打仗,而不是一見敵人就跑,歸根結底還是要靠利誘。

畢竟,殺雞儆猴只能起到一時的作用,要想讓軍隊長治久安,還得填飽大頭兵們的肚子,這樣才能確保他們在戰場上不會輕易逃跑。

這是帝制時代的軍隊改變不了的事實。