1996年4月,北京軍事博物館。一個特別展台前排起了幾百人的長龍。人們爭相先睹為快的,是國家「863計劃」十年成果展示——「紫禁城」:只要戴上一副特殊的頭盔,騎上一輛特殊的單車,就能在虛擬的故宮中往返穿行,身臨其境一般。

這是阿裏雲創始人王堅書裏的一段描寫。1993年,國家「863計劃」就已將虛擬現實技術立項,幾年之後,「虛擬現實」也有了拙樸,但在當時看來代表未來的前沿成果。

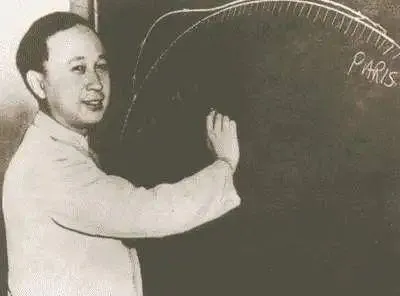

「Virtual Reality是繼電腦革命之後又一項革命性技術,將引發一系列震撼全世界的變革。」說這話的人正是錢學森。三十年後,錢學森的手稿被「扒」了出來,驚訝於他前瞻思想的同時,人們還驚嘆,錢學森賦予 Virtual Reality 一個充滿「中國風」的轉譯——靈境。

80年代的VR與人工智能

1990年,錢學森給時任「863計劃」智能電腦專家組組長的汪成為寫了一封信,給Virtual Reality提供了兩個轉譯——「人為景境」或「靈境」。錢學森說自己喜歡後者,因為中國味特濃。這一討論的原點是錢學森對於人工智能問題的思考。

「錢學森對VR的關註,是基於他人工智能思想的延伸。20世紀80年代,錢學森就非常關註人工智能問題,當他發現VR技術,就和他的人機結合的思想不謀而合。」錢學森圖書館學術研究部館員李月白說。

20世紀80至90年代之間,錢學森曾於多個場合提出人工智能的重要性,並公開倡導國家智能電腦計劃的實施和推進。彼時日本研制「第五代電腦」收獲全世界的關註,錢學森與汪成為幾次討論:中國怎麽搞智能電腦?

1987年,在清華大學開了一場討論會,錢提出要從11個方面——人工智能、腦科學、認知心理學、哲學、與形象思維有關的文學詩詞語言、科學家關於科學方法方面的言論、社會思維學、模糊數學、並列運算、古老的數理邏輯、系統理論及系統學,開展人工智能技術的研究。在今天也足夠有借鑒意義。

1993年,另一封寫給汪的親筆信中進一步展現了錢為什麽認為VR重要。「我對靈境技術及多媒體的興趣在於它能大大擴充套件人腦的知覺,因為使人進入前所未有的新天地。」這個「新天地」是什麽?就是人機結合。

今天被公認的VR是美國VPL公司建立人拉尼爾(Jaron Lanier)在1980s提出的,綜合利用電腦圖形系統和各種現實及控制等介面器材,在電腦上生成的、可互動的三維環境中提供沈浸感覺的技術。傳入中國之後,有了「臨境」、「電象」、「虛實」等中文譯名,也有學者直譯為「虛擬現實」。

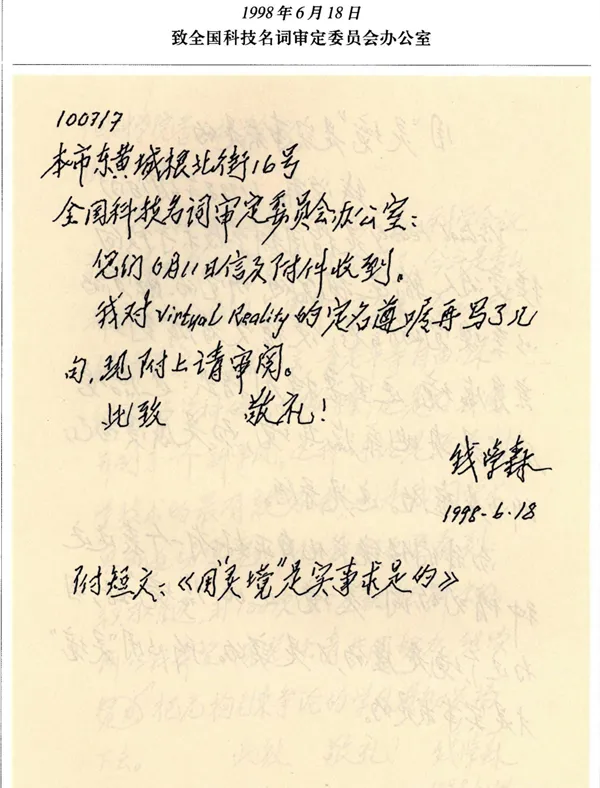

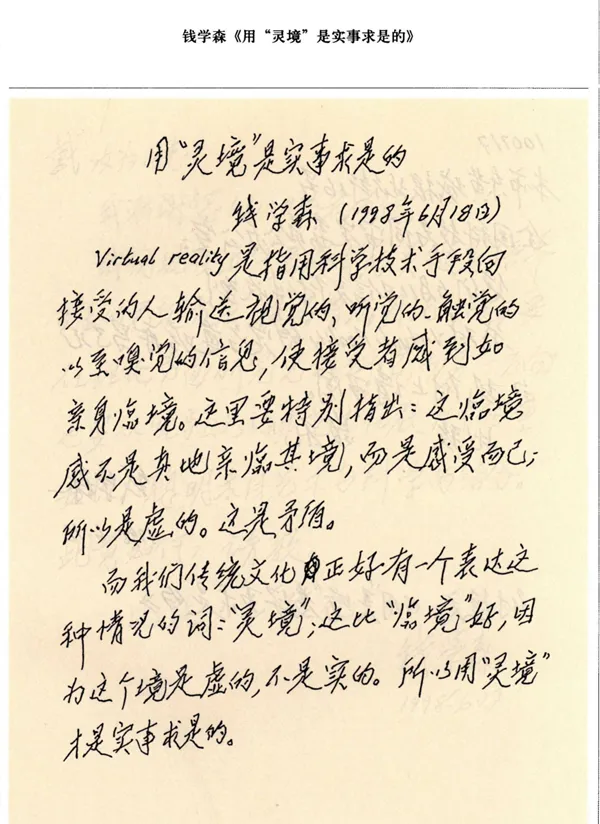

錢也註意到了「臨境」這樣的轉譯。1998年,錢給全國科學技術名詞審定委員會辦公室寫信,提到「靈境」比「臨境」好,因為這個境是虛的,不是實的。VR所帶來的臨境感,並非真正親臨其境,而是感受自己。所以用「靈境」才是實事求是的。

巧合的是,積倫·拉尼爾在他的回憶作品【虛擬現實:萬象的新開端】(Dawn of the New Everything: Encounters with Realit)中也曾表達,「虛擬現實最大的樂趣在於觀者並不會真正相信,這就像你去看魔術表演。」(the best enjoyment of VR includes not really being convinced. Like when you go to a magic show.)這位「VR先驅」同樣強調虛擬現實是幫助人們專註於現實,「虛」為「實」服務。

有一次,拿著【科學美國人】所出的關於資訊科技發展趨勢的專刊(1991年),錢問汪:Cyberspace(賽博空間)是什麽?與 Information Space(資訊域)有什麽區別?汪回憶,在隨後的十多年中,錢一直督促他持續地研究制約資訊科技的發展瓶頸,以及發展前景。

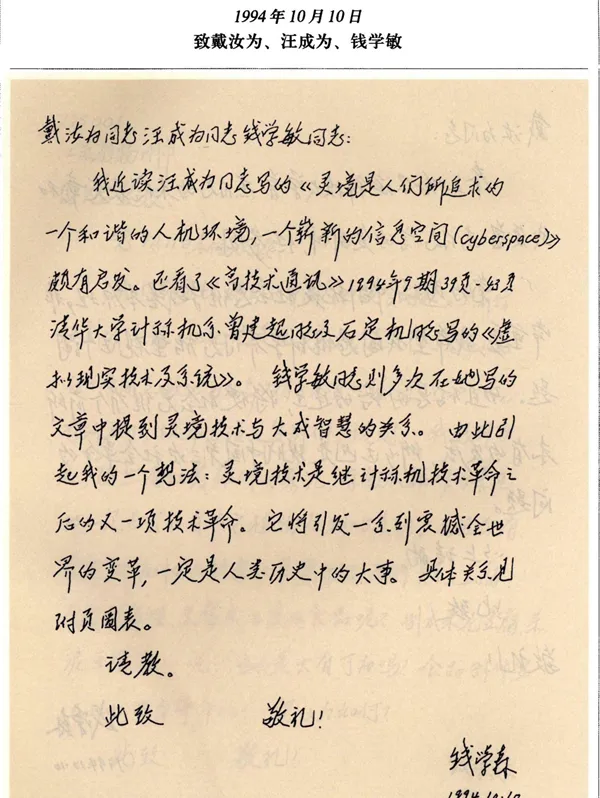

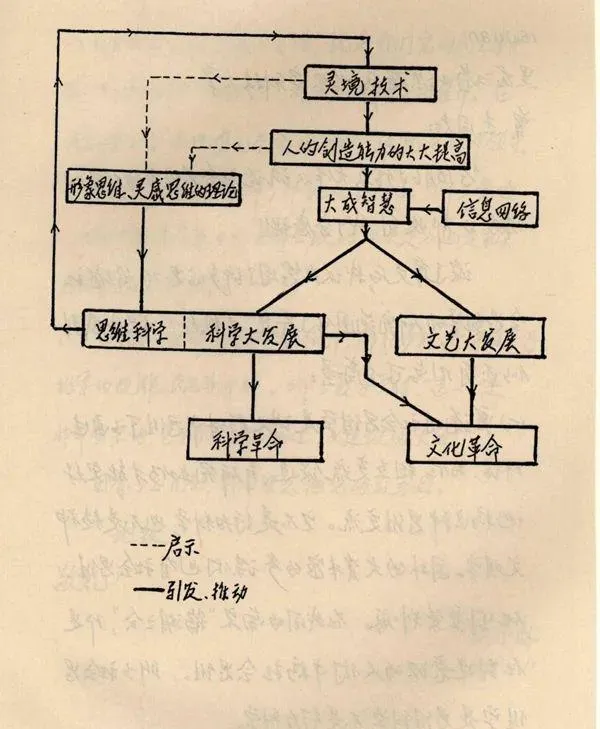

汪後來總結「資訊化的實質是建立人、機和資訊環境的和諧關系」。錢也在1997年提出「大成智慧」這一概念,並將 Wisdom in Cyberspace 作為英文轉譯,預見到資訊化對人的智慧的發展帶來積極影響。所以在一封給汪等人的信中,錢寫道,能「大大擴充套件人腦的知覺」的靈境技術是繼電腦技術革命之後的又一項技術革命。」

透過轉譯預測未來、理解科技

拉尼爾團隊研究了許多VR技術專利,開發了第一個被廣泛使用的頭戴式可視器材EyePhone和觸覺感知產品:數據手套。後者被授權給玩具公司美泰,將VR概念從實驗室帶入大眾視野。盡管上世紀80-90年代VR技術飛速發展,但面向公眾的套用依然停留在構建立體影像、突破人眼二維視角限制這一議題之下。

或許不夠契合錢對「靈境」一詞的定位——用科學技術手段向接受的人輸送視覺的、聽覺的、觸覺的以至嗅覺的資訊,使接收者感到如親身臨境。

2009年奧巴馬把Cyberspace的安全和套用定義為美國行政管理的最高決策。「18年前,錢就認為其很重要,科學和技術發展的客觀發展規律,又一次證明了錢對科技發展趨勢判斷的敏銳性和正確性。」汪回憶道。

而「靈境」被廣泛討論,不僅在於錢對於科學技術的前瞻性判斷,還有保留的中國傳統文化的美感。

比如我們如今耳熟能詳的航空、航天、激光等詞語都出自他手。「激光」(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)在當時被科研人員直譯為「光受激發射」,錢覺得太長,改成「激光」,沿用至今。

錢曾在90年代初,討論mesoscopic和nanotechnology兩詞的轉譯。mesoscopic是介於微觀和宏觀之間的尺度,有人將其直譯為「中觀」或「介觀」。這引起錢的「不滿」,「跟洋人跑嗎?」錢建議用細觀,從宏到細,再到微,「不是更帶中國味兒嗎?」以及當時還沒有中文轉譯的nanotechnology,錢建議用中國物理標準名詞「纖」,稱為「纖技術」或「纖工程」。

對於「舶來詞」,錢盡力推動其「中文化」。比如他認為「AI」的表達應改為「人工智能」,甚至「卡拉OK帶」也不好,應該成為「錄音伴奏」,他覺得將來技術發展了,可以現場微調節奏,使其與演唱的演員同步。

但也不是所有轉譯都讓人滿意。比如錢曾把Black Hole轉譯成「陷光星」,從天文學的角度更為嚴謹,但沒有「黑洞」這樣通俗,形象。再比如他曾以自己的【星際航行概論】作為反面教材,所謂行星際航行就是航天,先有航空,後有航天,將來會有航宇,所以航天更合適。

1996年春天,錢明確指出,「資訊革命的一個與前幾次產業革命不同之處似在於直接提高人的智能。」並且提出的「大成智慧學」是在即將到來的知識爆炸、資訊如潮的時代裏,所必備的新的世界觀、方法論、新型的思維方式和人機結合的思維體系。

錢敏銳地預見到在當時還只初現端倪的「Virtual Reality」將會具有無限潛力,並且滿懷信心地對周圍人說,「咱們的‘大成智慧學’,不是‘空論’,也不是‘吹牛’」,它既是時代的呼喚,也是時代的必然。」

參考文獻

[1]http://www.

news.cn/2021-11/30/c_11

28114970.htm

[2]http://www. cnterm.cn/kxcb/mcmj/201 808/t20180828_424129.html

[3]https:// en.m.wikipedia.org/wiki /Jaron_Lanier

[4]https://www. qianxslib.sjtu.edu.cn/n ews/news03_details.php?articleid=2725

[5]https://www. cas.cn/zt/rwzt/qxsssyzn /jnwz/201010/t20101031_3000064.html

[6]https:// zhwhdx.ustc.edu.cn/zhwh dx/news/detail_197548.htm

作者:洛丁

編輯:沈知涵,臥蟲

本文來自果殼,未經授權不得轉載.

如有需要請聯系[email protected]