天生黃山,人文徽州,眾多古村落若明珠飛灑,數千幢明清建築,古樸清雅,煌煌赫赫,附麗其上的磚雕、木雕、石雕,精美絕倫。

靈山村

靈山村位於黃山市呈坎鎮東南,座落於靈金山與豐山夾塢,靈溪、豐溪二水交匯,村莊沿溪兩岸蜿蜒,街道由花崗巖石條鋪就,沿溪石條突出一、二尺,懸空水上,溪上橫臥石橋十余座。溪水落差大,先民以梯級築壩緩沖水勢,蓄積用水,望之若層層疊瀑跌落深潭。春夏湍急,奔雷瀉玉;秋冬流清,古琴輕弦。

靈山村以方姓為主。神農十一世孫曰雷,黃帝伐蚩尤時,雷因功封於方山,稱方雷氏,子孫以地為氏,分為雷姓和方姓。後唐方傑興見靈山群峰環抱,東水西流,古木參天,以為風水寶地,遂遷居於此。靈山方姓宗族興盛,尚文重教,歷代為仕為儒為商,名人輩出。翰苑坊、天尊閣、五福廟、靈陽橋、名世祠等明代古建,見證著往日輝煌。

一村兩相國,三士十說有其一。明代兩相國先後與靈山有緣。開國功臣李善長當年讀書處「石山精舍館」遺址尚在,其捐建「報德庵」匾額猶存。三朝元老許國未出仕前,曾在靈金山寺開館授徒,許國弟子科舉入仕者眾,時譽「一榜十九進士」。靈山是「新安三士」之方晞原故裏,其與戴震同求學江永,為江門八子之一。該村人氏方有執歷經半生心血,完成【傷寒論條辯】十二卷,創立「錯簡重訂派」,列新安醫學十大學說。

英坑村

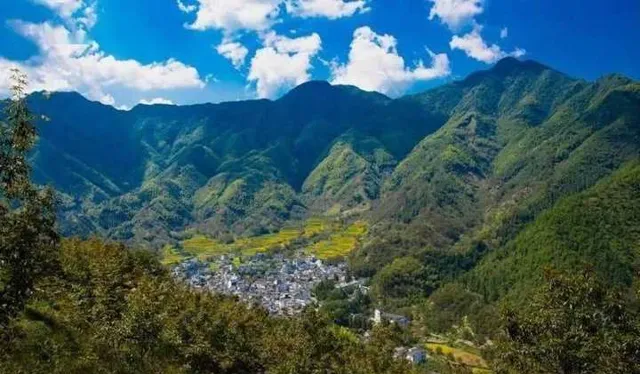

歙縣英坑村位於皖浙交界,四面老尖、龜背、筆架等群山圍屏,壁立千仞。村莊座落坑口,海拔雖亦八百余米,淩空俯瞰,若深淵也。終日雲煙籠罩,偶或陽光穿霧,故原名命之「陰坑」。沿山塢小徑蜿蜒曲行,亦現小口,愈近村內愈闊,豁然開朗,儼然聚寶盆呈現眼前。因口小肚大,有人形容狀如葫蘆,我認為是「壺中洞天」。

英坑村水口長三百余米,首尾兩處水口古林華蓋如雲。入處明萬歷初年所建永年橋橫跨河岸,岸邊原建五座亭榭,三座寺廟,觀其遺址,不禁生發蕭瑟滄桑之嘆。擡望起伏峰谷,青翠丹赤交織,層層梯田金黃,與朝陽晨霞交融,煥發勃勃生機。高高山核桃樹上,打果人伸出長桿,玉實紛落。

村內巷道密織,互為相連,宛若迷宮。黃氏祖祠巍峨,前堂門樓懸「兩文元一翰林」扁額。溪旁山坡徽派民居鱗次,門樓多仿歐,弧形石材砌就,石雕楹聯,中西合璧,異樣風情。當年紅軍曾在此建立根據地,現在孩童亦持手機堂前遊戲。節日舞獅古風民俗猶現,平時三兩老人圍坐石磨共話桑麻。

藍田村

歙縣藍田村原名潺田,南朝梁時,葉公後裔戶部尚書、大司農葉孟遊村東北石佛洞,見其「龍神卓越,局度宏敞,五星俱備,各鎮其垣,九曲入明堂,獅象捍水口」,遂遷居於此。為紀念先祖敷澤公曾任陜西藍田縣令,易村名潺田為藍田。

藍田文昌閣巍峨,松谷亭玲瓏,古堨古橋古井眾多,鐘山鼓山旗山環抱,

「藍田種玉,雍伯之緣」,藍田亦有種玉裏。葉氏居此,歷代文風昌盛,人才輩出。

【黃帝內經】論及疾病之源,風寒、情誌也。張仲景【傷寒論】乃杏林經典,醫者懸壺濟世,壺中湯液多依斯論藥方。溫病學奠基人葉天士,拯無數民眾生命於瘟疫爆發之間。其祖隆山、父紫帆都是藍田葉氏,為歙東名醫。葉紫帆於乾隆年間遷往蘇州,亦名滿天下。

著名作家、文學理論家葉以群在藍田度過童年,靈山秀水之滋潤,於其筆下雲煙不無關聯。其族兄元龍是知名教授,掌皖、貴財教,並授中將銜,曾救葉以群於陸軍監獄。

歙縣為徽商故裏,乾隆年間,藍田葉天賜曾任楊州鹽綱總商。歙縣又為新安畫派發源地,曾任黃山市美協主席葉森槐,亦為藍田人也。

徽州名門望族現象令人十分驚嘆,素有「新安十五姓」「徽州八大姓」之說。葉氏在藍田開枝散葉,其中蘊含,亦使人遐思萬千。