在量化歷史研究中,我們會用到許多原本看起來與歷史文本無關的變量,比如小冰期的開始和結束影響朝代變更、玉米和紅薯的種植帶來的人口變化、勞動力的稀缺與工業革命等。在回答了「

根據某網站統計,重名前五位的人,大部份都是 80 後,這是為什麽?」這個問題後,我突然發現,名長度其實也是一個可以用在量化歷史研究中的有趣變量。

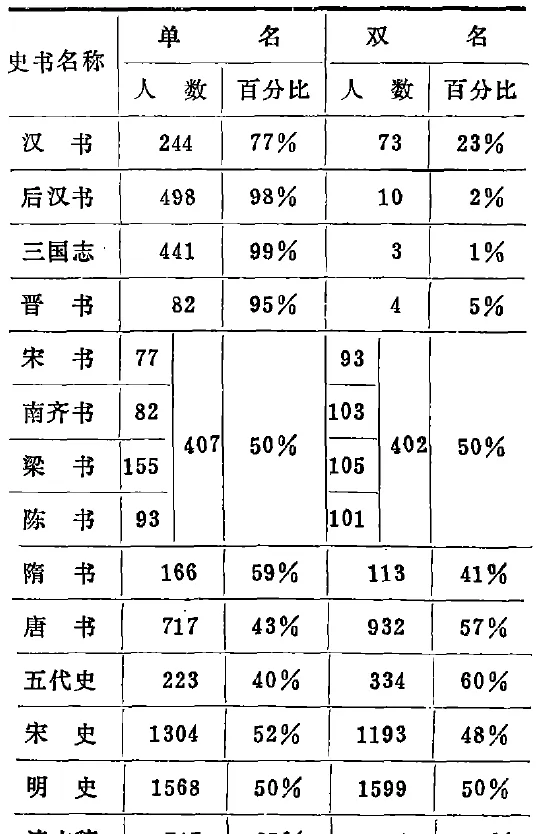

首先來看一下歷朝歷代史書中的姓名情況。

上表來自張書巖的【單雙名問題考察】,他將二十五史中出現的所有姓名進行了分類。首先可以看到,中國的單名率最高的時期出現在東漢、三國與兩晉時期,幾乎所有該時期的人物都是單名。在兩晉之後,雙名率突然上升。單名比例在而後的一千多年中圍繞著50%進行波動,而在清朝時下降到了25%。

東漢時的單名率突然上升,以及兩晉後單名率的再次下降,歷史學界對此有這樣的解釋:

漢晉時期,單名所以流行,一是因為在嚴格的避諱禮制的約束下, 二名「因其難諱」之故也;二是由於漢末王莽曾有「令中國不得有二名」之制以及附會古禮「譏二名,二名非禮也」的說法,透過「復二名」表示對其政敵懲罰的舉措,在社會上產生了一定的影響。故有「後漢無復名者」之說。然魏晉南北朝大動蕩時期,傳統的禮制遭到了空前的破壞,「憲章禮樂,寂滅無聞。」政權更叠,諱禮難從。尤其是少數民族紛紛入主中原,對中原傳統的文化制度和習俗產生了很大的影響。在命名方面,他們仍保留本民族的名字而不用單名,或是雖采用漢姓而仍用本民族的復名,由此,造成了這一時期復名逐漸增多。正如沈德符所言:單名「至魏晉後,漸不復然。至五胡盜中原,胡名遂用三四字者」。

上文摘自閆廷亮的【唐人姓名研究】。在隋唐之後,由於修譜風氣的興起、人口膨脹導致重名增多、對審美的要求等原因,雙名比例穩定在了一個比較高的水平,東漢、三國與兩晉時期史書中幾乎沒有雙名的現象再也沒有出現。

但是,單名、雙名的變動並不僅僅出現在王莽篡漢到南北朝的幾百年中,中國的單雙名比例,一直在被一種神秘的力量驅動變化。使用【中國歷代任務傳記資料庫】數據,我們可以對中國的單雙名變化進行一些簡單的分析。

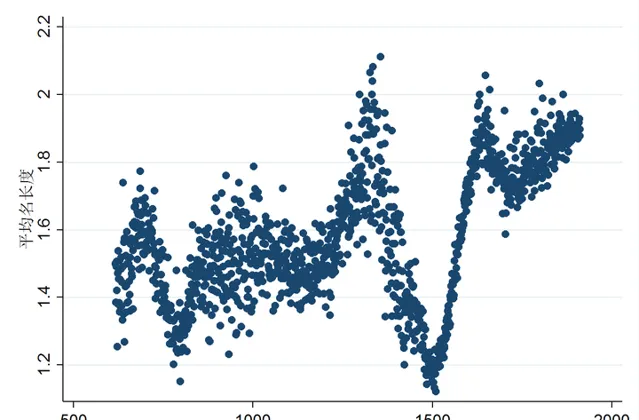

【中國歷代人物傳記資料庫】封包括中國歷朝歷代36萬個歷史人物的資料,如姓名、出生年月、出生地點等。該數據庫現主要包括唐朝至清朝的歷代人物索引、生卒年表、墓誌銘、正史與方誌列傳等。根據該數據,我們首先可以畫出每個年份出生人物的平均姓名長度:

一張奇怪的散點圖出現在眼前。平均名長度在唐初顯著上升,第一次轉折發生在690年,隨後平均名長度一直下降至792年後再次掉頭上升,並在未來的數百年中沒有發生顯著的變化趨勢。

1200年,平均名長度再次急速上升。到1340年,區區140年中,單名人數由原本的50%下降至不到20%。

接下來,中國的平均名長度經歷了整個歷史上最詭異的變化——先是像乘坐過山車那樣直沖而下,平均名長度至1500年下降到了1.2以下,這意味著單名人數在這160年內從20%以下上升至80%以上。這還沒完,又140年過去,單名人數乘坐同一輛過山車逆流而上,1640年左右,中國的單名人數比例再次下降至10%左右。下表左邊2列和右邊2列分別表示1502年與1610年進士一甲與二甲前四十名,其單名和雙名的對比,一目了然——前者有9個雙名,占22.5%,而後者卻有33個雙名,占82.5%。

緊隨這次劇烈波動的是一次較小的波動。平均名長度從1640年的1.9下降到1730年的1.7,又重新上升,在1910年回到了1.9左右。

上圖告訴我們的資訊是,名長度不僅在朝代間具有很大差異,在一個朝代內部仍然存在劇烈波動。這些波動可能來自幾個方面。

一,人名的來源資料不同造成的波動

魏斌在【 單名與雙名:漢晉南方人名的變遷及其意義 】中寫道,即便是史書中單名大行其道的東漢和三國時期,底層居民仍然存在大量雙名。在王莽頒發「去二名」詔書70多年後,

章帝建初二年的【漢侍廷裏父老僤約束石券】中共出現24個人名,分屬於6個姓,單名、雙名者各有12人。因此,是否有可能是姓名的來源文獻的變更造成了名長度變化?例如某些年份的姓名來自上層人士,而另一些年份全部來自底層人士呢?

檢查名長度變化的波谷與波峰——1500年和1640年——的所有姓名來源後可以發現,這兩個年度的姓名都有90%以上來自當年的進士登科錄、進士同年總錄以及科序齒錄,是一個人群的穩定樣本。因此,來源資料的變動不太會是原因。

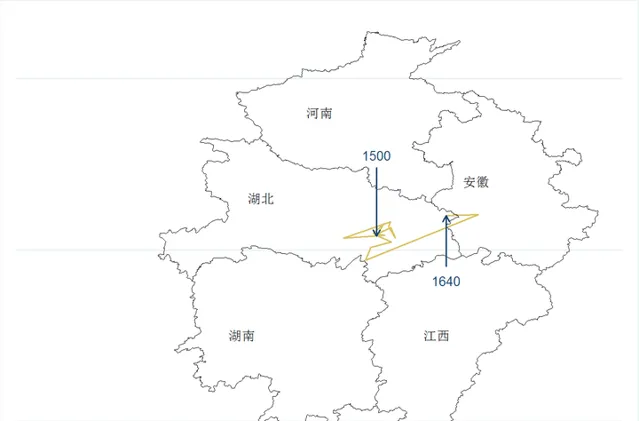

二,人名來源籍貫不同造成的波動

第二種造成名長度變化的可能是個人的出生地不同。就1500年和1640年的姓名來源來說,即便都是進士,他們也可能存在時而集中於南方,時而集中於北方的可能。而一般來說東南地區的名長度可能要高於北方地區。為了檢查這種現象,我們首先搜集了從1500年到1640年每一個人名的籍貫,並計算其經緯度,最後將1500年至1640年的人口每隔十年計算一個「當年平均經緯度」,來反映當年的進士的來源地的大致情況。

可以看到,從1500年至1640年,數據中姓名來源地的平均經緯度其實並沒有發生什麽變化。在1600年以前,姓名來源地的平均經緯度全部集中在武漢周邊的一小塊區域中,而這一百年間的平均名長度卻發生了巨大的變化。因此,來源地的移動,也不太會是原因。

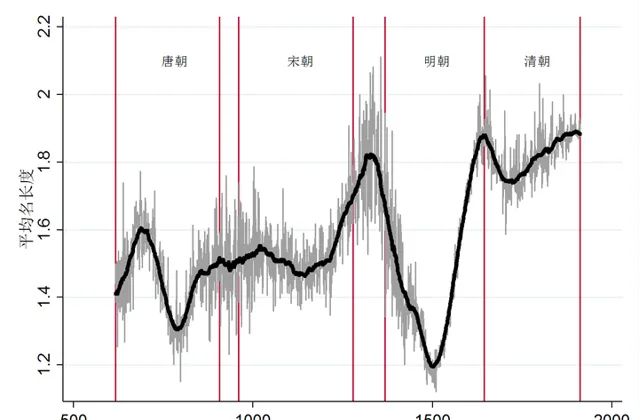

如果這些姓名的來源地和社會階層都沒有發生大的變化,那麽平均名長度出現大振幅波動的原因會是什麽呢?不妨將平均名長度首先移動平均平滑,再按照朝代分開,可得下圖:

從上圖可以發現一個現象——除了持續時間僅有100年的元朝以外,其他四個王朝結束時,他的平均名長度總是處在上升階段的。

尤為有趣的是明清兩朝,他們都出現了一個共同的特征——平均名長度在王朝初期出現大振幅下降,隨後觸底,再反彈。而當平均名長度反彈至王朝開始時的高度時,這個王朝就結束了。

我們不妨再次參照我在

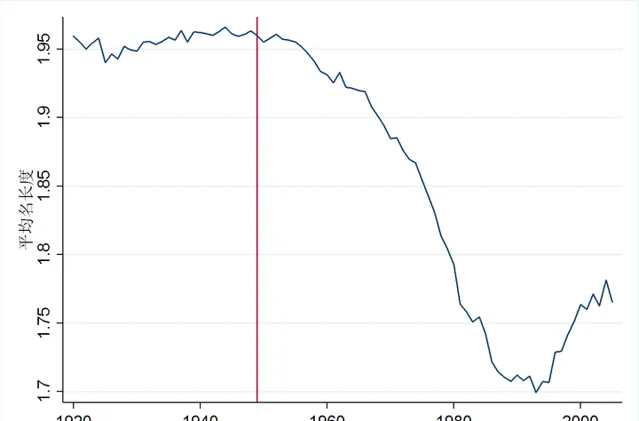

根據某網站統計,重名前五位的人,大部份都是 80 後,這是為什麽? - chenqin 的回答中關於建國後平均名長度的變化:

不難發現,建國後的平均名長度的確經過了快速下降與90年代的觸底,現在正在反彈的過程中,但仍然距離建國初期的水平很遠。平均名長度和王朝的更替,再次產生了聯系,其規律與明清時期如出一轍。

無論是人口、政策還是審美等之前文獻考慮的因素,都不能很好的解釋王朝更替時平均名長度先降後升的異常波動。有什麽因素會在王朝開始和結束時保持一致,唯有在王朝中前期時處於低位呢?

似乎可以說,影響平均名長度的,還應當有一項神秘的因素。這項因素可能在影響平均名長度的同時還對國家的命運有著重要的意義,但我們還沒有理解。

註:本文正選【澎湃新聞】,知乎版本略有增加。