楊曦,Simone Rebaudengo

控制的尷尬

對於一切被標有「智能」的東西,我們總是滿懷期待,但是現實總是一如既往地令人失望。即使是當下所謂最智能的產品,它們所含有的尖端技術(如數據分析,環境感應等)也不足以提供一個令人滿意的使用體驗。 我們假借「智能」一詞來掩蓋將產品連入互聯網進行遙控的本質,並且刻意忽略它們原本該有的樣子。

然而,倘若智能產品真的如同好萊塢大片所描繪的那樣:有自己的思想、做自己的決定、走自己的路。那麽過不了多久,它們會不會仍然聽從我們的指揮?還是會變得捉摸不定?如果真到了那個時候,究竟是誰在控制這些產品?

眾所周知,易於控制一直是產品設計的基本原則之一。迄今為止,幾乎沒有一個產品不是召之即來、揮之則去的。基於明確的目標與需求,我們創造一個又一個的產品,同時賦予它們簡單易懂的人機介面,提供舒適的體驗,方便使用者使用。

盡管如此,我們天性對於便捷與效率無止境的追求,逐漸使得我們所設計的產品越來越趨於自動化,甚至開始越過我們做出一些決定。

不過這些產品還是可控的,至少是一部份。

這不是明天,而是今天,甚至可能是昨天的事情了。

當下我們所處於的不是一個充滿機器人的科幻時代,而是一個被各種智能產品所包圍的真真切切的現實世界,它們能夠感知並且理解周圍的環境,甚至自由穿梭於互聯網的各個角落。就如Dunne和Raby所說:產品或許都擁有自己的生活。

近日一項關於Nest恒溫器的使用研究表明(除了滿意界面設計與遙控功能之外),受訪使用者竟然對其所標榜的「智能」給出了負面的評價。由於Nest對環境的感應不夠精確,他們無法完全信任其自我調節功能(Nest是透過判斷使用者在不在家來設定暫離模式的)。那些受訪使用者表示他們不太能夠理解Nest在學習什麽,只看到它一直在重復著那些預先設定好的流程。有意思的是,這些使用者最終還是表示了對Nest的不信任:「它似乎一直專心在做它自己的事情,就是沒告訴我它在幹點啥。」

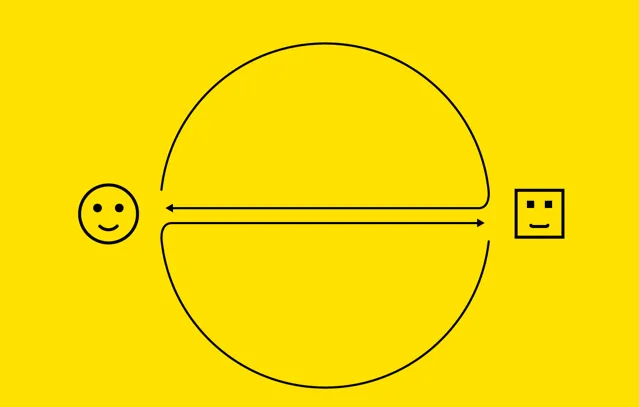

從指令到交流

很明顯的,現今產品的角色正在悄然發生變化,與之相伴的則是它們與我們之間互動方式的更叠。雖然我們還是牢牢控制著產品,但是較之以往,方式已經變得相對通融、靈活。

或許有一天,洗衣機不在分開機和關機的狀態,而是一直處於待機模式,直到下一個洗滌任務的到來 。而燈光將不再僅僅只受到屋裏人的控制,任何可以連線到它們的人都可以使用這些燈光。然而,當極客們在公司向同事展示遙控把家裏的燈光全部點亮的時候,他們毫不知情的家人會是經歷著怎樣的一種詭異的體驗呢?

一旦獲得理解資訊的能力和權利,產品就被賦予了自己思考的可能性。不過從另一個角度看,這也意味著它們會被自己的視野、自己的環境所左右、所限制。當咖啡機知道我血壓很高的時候,它還會給我一杯咖啡嗎?與此同時,如果我的手環告訴它我今天跑了很多公裏之後,它又會怎麽做呢?改變主意,來一杯提神嗎?

因此,不同於單一的控制原則,以後我們將有必要設計產品的主見。 它們不在是默默地自動完成交予的任務,而是不斷地透過收集理解資訊,與我們保持共識。昨天我們只需要打磨精致的按鈕,明天我們將有必要建立真實的交流。

那麽,我們需要設計怎樣的界面呢?哪些按鈕是仍然需要的?該怎麽使用螢幕呢?資訊的傳遞是不是存在其他的方式?

新型的智能技術帶來了全新的問題與挑戰,以使用者為中心的設計只適用於沈默的、被動的產品,簡潔的傳統界面往往無法反映新系統內在的豐富,展現其全部的潛力。

以產品為中心

1996年Weiser與Seely Brown提出了以使用者為中心的設計理論,開始把設計的目光聚焦在與人相關的情景之中。其中重點強調的是產品自身與人類意識之間的關系,特別是產品什麽時候什麽情況下引起我們的註意,而又在什麽時候什麽情況下消失,從而避免不必要的混亂,確保一個幹凈、清晰的使用過程。在這樣的觀點下,產品本身就是使用者需求的縮影,處處反映著每一個使用情景。

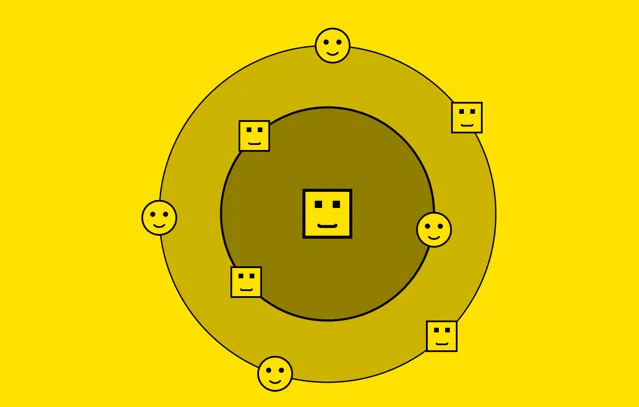

那麽假設以產品為中心,我們的設計又會是怎麽樣的呢?

無論實際空間上的遠近,產品的生態系將不會只是圍繞著一個使用者,而是將包含與之接觸的每一類人,甚至包括其他相關的產品。比如,咖啡機的生態系應該是什麽樣的?而這個生態系又將怎樣影響著咖啡機的行為?

產品與其他相關人之間、以及相關產品之間的互動情景需要被一一定義,針對每種情況應該做出怎樣的應對:從出廠、上架、銷售、運輸、使用、維護、升級直至被廢棄的整個過程。

現行的界面設計手法將無法涵蓋、反映並且傳遞所有這些細節。全新的設計語言將會出現,透過動作、聲音、甚至氣味等全方位的媒介對產品的體驗進行全新的演繹。

類似人類的心智模型,產品的行為將不僅僅是預先設定好的流程與規則,還會根據收集理解的資訊不斷進行調整自身的行為,幫助我們理解它們的想法與計劃。

就好像訓練寵物一樣,我們需要鼓勵產品的正確行為,並且及時糾正它們錯誤的行為。透過這樣的過程,產品得以了解我們的底線以及學習如何與我們溝通。產品需要能夠學習適應各種不同的情境,甚至理解情緒。為了我們的利益,提供建議,發出警示,即使是吵鬧的、難聞的、令人生厭的,也沒有關系。

為了實作這些目的,創造一個有利於產品的環境是非常有必要的,方便它們彼此之間、以及與我們之間的溝通交流、資訊交換,即使彼此有著不同的目標。

可用性不再是衡量產品的唯一標準,它們會理解並且適應周圍的環境,從而變得更加親和、更易於相處、更富於靈性。

Friendly Vending V2-HD

http://v.youku.com/v_show/id_XOTM3NDA1MDg4.html

(Friendly Vending by Guus Baggermans)

不可否認,產品的功能與特性讓我們的生活更加便利、舒適。然而,是產品所提供的體驗、以及它們與我們的關系讓我們的生活變得更加幸福、快樂。以往我們一直在強調產品設計的可用性,現在是時候賦予產品靈性,與我們一起在這個世界上生活。

過去,我們為自己設計界面,好讓我們更容易地向產品傳達我們的意圖與目標。以後,我們將會為產品設計界面,幫助它們與我們交流,共同探索更好的體驗,使我們的生活更加美好而有趣。