當我們出現負面情緒的時候,最大的問題是: 不能及時的去發現自己的情緒問題,以及理解情緒產生的原由 。

因為情緒是人天生就有的自然反應,是對各種情境的一種反應。

在面對各種應激情況時, 適度的憤怒、焦慮、抑郁,這些消極情緒都有積極的意義。 它們可以啟動身體各個器官的功能,還能提高大腦的反應速度或者適應速度。

但一旦達到了一定程度,就會 影響到我們的植物神經紊亂,變成病理性的情緒問題 :

1、會出現軀體反應

很多有情緒問題的人,會出現各種各樣的軀體化癥狀。焦慮障礙的人胃會經常不適,易怒的人甲狀腺會出問題,而抑郁情緒則會導致大腦功能下降。最常見的就是心慌、沒精神、胡思亂想。

2、社交功能退化

比如說最常見的社交恐懼、疑病癥。或者沒有辦法順利地和別人進行完整的交談、亦或者在社交中沒有非常易怒,或者感覺到心虛、強烈的不安全感(恐懼)。

3、日常功能退化

最常見的就是失眠,做噩夢,早醒等等與休息相關的日常活動。接著是一系列與思維相關的功能開始退化,常見就是心煩氣躁、靜不下來,也沒有辦法集中註意力,思考復雜問題。

這些消極情緒之所以慢慢失去情緒本身該有的積極作用,其根本原因是長期的「消極環境」,或者「消極認知」所導致的。

認知行為理論中指出,我們的心理行程和行為行程受到S-R模型的控制,即:

S(Stimulus刺激)– O(Organism有機體)- R(Response反應)

外部環境就是刺激,我們自己是有機體,而最後的反應則是我們的情緒。

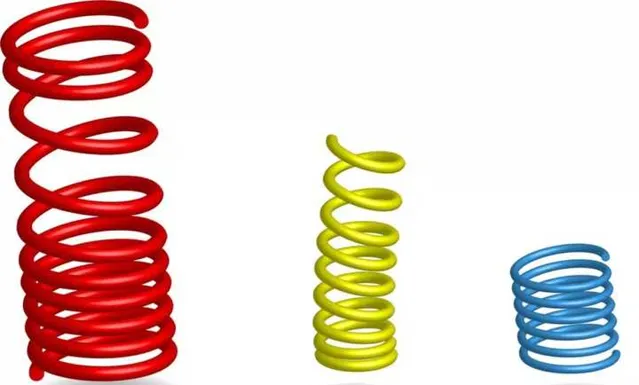

其中作為「O」的有機體,其實就是我們的認知。它就像一個彈簧一樣,不斷地調節環境與反應的平衡,致力達到一個平衡點。

如果,外部環境一直都是消極的,比如說原生家庭給的壓迫,工作中的各種人事壓力,又或者是親密關系中的各種不信任或者矛盾。 那麽作為有機體的認知,也會漸漸地開始把外部環境「標簽化」:

「父母就是從來都不考慮我的意見」「這個上司就是看我不順眼」

「TA就是不愛我,這些都是TA演出來的」

一旦形成了固有的標簽化,也就代表著我們的認知環節已經失去了作為「調節彈簧」的作用。這根彈簧已經被壓力變成了範性形變 ——彈簧再也彈不起來了。

至此,無論我們的外部環境是否有變化,父母是否已經調整了與你的相處模式、工作是否已經變得輕松,伴侶是否已經打算與你和諧相處—— 你的認知永遠都是消極的 。

理所當然的,你的情緒(Response)也永遠都是消極的。

所以,很多情緒有問題的人, 其實並不知道自己的「認知彈簧」已經失去功能了,並不真正理解自己消極情緒的源頭 。

我有一名來訪者,他一直有持續性的焦慮,也叫作彌散性焦慮。

他一直就害怕人群,害怕聚會。因為從小他就是內向的人,他自己覺得這種表現也很正常,就當做是「比一般人更加不好意思」。但他一直持續三年,幾乎沒有任何的異性交流,工作上也是能避則避。

最後到了什麽地步呢:連和上司、同時交流工作的時候,他也特別緊張,特別焦慮。一開始他自我解釋為,因為他從小就很怕長輩,夫親也很嚴厲。不覺得是情緒出現了問題,直到他開始擔心第二天的工作,而焦慮的整夜整夜的睡不著,開始胸悶氣短,才肯去找心理咨詢師。

其實他的情緒問題從那三年持續的不社交開始,就已經一步步的開始「泛化」(範性形變)了,這是社交功能的退化,然後一步步到軀體反應以及日常功能的受損。

還有一些人的情緒問題具體體現在親密關系中,特別容易生氣,一旦生氣就沒有辦法自控。經常做出一些讓自己後悔的沖動行為,女性多為歇斯底裏,而男性多為暴力(也包括冷暴力)。總體來說,就是破壞親密關系,破壞社交環境的行為,然後再惡性迴圈。

所以,認知心理學常說, 讓我們產生消極情緒以及因此導致的行為反應,不是源於事件本身,而是我們對待事件的看法和認知。

一、評估焦慮情緒

我們要先知道自己的情緒問題,是環境的原因多一點,還是我們認知的原因多一點。

我們有一個誤區:好像外向的人就更容易生氣,內向的人就更容易抑郁。

但我們發現,那些在親密關系中突然爆發,突然一發不可收拾的人,往往是那些平時內向的人;而那些抑郁、焦慮的人,在日常生活中也常常帶著樂天派的假面具。

你是否易怒,是否易焦慮,最終要看你的「 神經質水平高低」以及你的「認知是否具有適應力」。

所以我們要透過人格測試來確定,是不是自己的感受性過強、自己特別敏感,所以導致我們的情緒波動起伏。

這裏作為心理咨詢師我推薦:

二、擁抱消極情緒

首先,我們的情緒不會是無緣無故的。我們說過了情緒是一種反應(Response),真正的問題要麽在我們的認知(Organism)上,要麽在我們所處的環境(Stimulus)上。

l 逃避 :聽歌、睡覺、什麽都不做;

l 代替 :抽煙、酗酒、玩遊戲;

l 發泄 :運動、聚會、暴飲暴食;

記住,情緒只是你的一種自我防禦之後的結果,所以以上的所有行為都沒有辦法改變你的認知,或者你所處的環境,所以並不能真正的解決掉負面情緒。

那麽,你可以做一些什麽來改變呢:

1、情緒日記 : 記錄自己的情緒、引起情緒的事件。 這是用來回看,反思、反省自己思維模式的道具。長期記錄,定期回看,可以有效減少我們的消極認知。

2、基於情緒日記,利用認知心理學的「ABC合理情緒療法」 ,找到並糾正不良認知。這部份可以參考以下我的影片講解:

3、合理傾訴 :找到 你信任的,最重要是願意聽你講,也能為你保密的人 。同時你要傾訴的內容是: 那些讓你痛苦、羞恥甚至感受到侮辱的事情。 你必須透過互動的方式,來面對這些被壓抑的情緒。

4、隔離環境 :如果你有一段特別折磨的親密關系,或者一個壓力很大的原生家庭。 那麽在你現在沒有能力去處理這些問題的時候,可以一定程度上暫時遠離這些問題,比如選擇自己住和生活。

總而言之,你需要從自我認知與環境入手。 情緒的問題,往往只是你心理問題的一個外顯癥狀,你越克制情緒,越逃避情緒,你就越受困於環境與自我認知。

逃避、克制、壓抑消極情緒,永遠只能讓這些消極情緒更加消極。 所以,無論你怎麽處理情緒,最終你與它和解的唯一途徑都只有一個——那就是接受它,擁抱它。

我是 @深刻如此,國家二級心理咨詢師,馬歇爾博士書籍【非暴力溝通·兩性篇】【非暴力溝通·情緒篇】譯者/校譯者,知乎百萬收藏創作者,願意分享我的態度~