今天先講一個最近的經歷。

1

每年年底聚會都還挺多的,前陣子和一個在互聯網大廠做演算法的師弟吃飯,席間就看他狀態一直不是很好。

最近一段時間幾個大的互聯網公司紛紛傳出裁員的資訊,我也看了第三季度幾個上市公司的財報,並不好看。感覺他最近工作可能不太順利,果然——明年準備找新工作了。

春節過後的時候我見到他還不是這樣,剛剛換了新工作,整個人都是鬥誌昂揚的樣子。

今年上半年的時候很多行業不景氣,紛紛縮減了招聘計劃,但是好幾個互聯網大廠逆勢搶人,類似的崗位直接2倍挖人。

師弟覺著在上一個大廠雖然舒適,但是無奈新公司錢給得太多了,還是來了。

如果各位關註新聞,最近幾年一直有一個現象,就是大互聯網公司給到應屆畢業生的薪金待遇年年攀升,但是老員工漲薪越來越慢,甚至出現了老員工和新員工待遇倒掛的現象。

要想提升待遇,師弟也只能選擇跳槽。

他去的是一個互聯網大廠新成立的部門,除了提升待遇還有個理由很吸引人。以互聯網公司的增長速度,新業務線的體量和部門員工一年翻幾倍是很常見的,越早做出成績,就越容易讓職級和收入火箭式上升。

當然領導吹得天花亂墜也是一個原因——打翻xxx,幹死yyy,腳踩zzz。到了那個時候,師弟這種級別就算是部門元老,前途無量。

在互聯網短暫的行業發展歷史上,這種動不動把競爭對手在1~2年甚至幾個月時間連根拔起的案例並不少見。我也很理解他的領導,畢竟對這些層級的人來說,牽頭一個業務方向也都是立過軍令狀的。互聯網公司業務做不好就會被迅速止損,大老板們的耐心比傳統行業低多了。

頭幾個月的工作也是風生水起,說是「很久沒有體會過這樣的工作激情了」。

2

但是到了第3季度,味道就有點變了。

新業務發展並不順利:做出來的東西銷售數碼不好看,說好的依托大廠平台賦能,幾乎沒有兌現。兄弟部門的理由也很合理:現在流量都緊缺,做好本職業務年底KPI還能做到個及格,憑啥給新業務導量,萬一失敗了呢?

於是最近1~2個月,領導開始找人談話,與其說是談話不如說是「談心」。

讓員工說說對自己來年的展望,讓員工聊聊對公司的態度,有些年輕同事不懂套路,發了幾句牢騷和迷茫,領導順勢提出業務線發展不好,年輕人要追求遠大目標,不要耗在一個沒前途的業務線。

說白了就是攛掇辭職。

我師弟也30多了,有經驗,什麽多余的話都沒說。

就這,最後公司一狠心把業務線連鍋端了,師弟有賠償——不多,聊勝於無。

他還沒到35歲危機,而且也確實有核心能力,找到一個工作問題不大,只不過有這麽一把折騰,對行業的未來和套路理解更深了。

3

我倆喝了點酒,他給我復盤這次跳槽的事兒。

對他們那個領域的演算法工程師來說,就是幹一個「蘿蔔雕花兒」的工作。本身演算法已經非常成熟,對應需要配合的產品也很成熟,他們要做的就是最佳化、最佳化、再最佳化。在新單位雖然領域稍有不同,但是底層都是相通的。

類似於高級餐廳裏,必須給主菜或者大菜擺盤放些裝飾,你可以直接把蘿蔔用機器切成片當裝飾,也可以為了多賣點錢把蘿蔔雕刻成花。

有的公司一直就有蘿蔔雕花業務,營運模式也跑得通。

但是這一波有些互聯網公司太過激進,主菜還沒有,就已經把蘿蔔雕花、黃瓜雕花、豆腐雕花的團隊也一並配齊了,最後菜賣不出去,雕花的廚師當然也就一起裁員了。

這和最近互聯網行業發展的局面,就對上了。

2020年的時候,我和一些互聯網行業的朋友聊天,他們對行業整體增速仍然是非常樂觀的,疫情養成了不少使用者使用互聯網的習慣,2021年他們要做的只不過是:鞏固這種習慣。

趁熱打鐵。

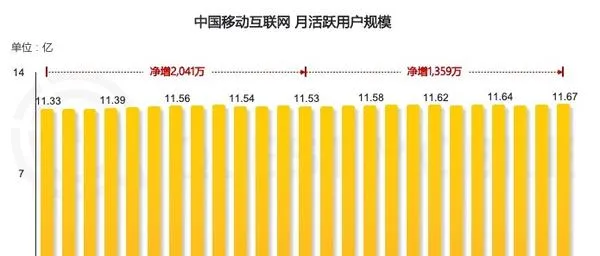

然而數據並不支持他們這麽樂觀地展望,經歷了疫情一波快速的增長後,互聯網使用者規模距離人口的天花板又近了一步。

更讓互聯網從業者難受的是疫情期間網民平均上網時長出現了一波快速上漲,然而疫情緩解後迅速回落,甚至回到了2018年的水平。

4

2021年初,中國互聯網流量的大池子增長已經非常緩慢了,龍頭互聯網公司在自己的一畝三分地雖然順風順水,但投資人們要的是增長,要的是未來。

無非是3條路,出海、找新方向、控制成本。

在已開發國家競爭環境和國內比嚴酷,強龍不壓地頭蛇,何況國內這些互聯網跟FAANG相比根本算不上「龍」。在欠發達地區,自有當地特色和經濟發展特征在,印度紅利是大,也沒見到哪個能成功征服這片南亞熱土。印度政府給中國App發了個禁令就更說明:出海,是有可能翻船的。

「第二增長曲線」今年提的人特別多,巨頭們在原有方向上走得已經差不多了,急需一個新的業務驅動業績增長。

哪怕是故事也行。

所以看見元宇宙概念出現,大廠有一個算一個都在跟進,實在是逼得沒轍了。

一些公司不是沒做過努力,只不過互聯網發展太快,有油水的山頭上已經占滿了巨頭。花錢太多股東不樂意,花錢太少起不到效果,互聯網的學科教育行業倒是看起來很空曠,只不過年中一腳剎車,板塊直接消失。

我師弟所在的這類大廠新業務線,今年非常尷尬。 這很類似一個內部創業專案,拉起一個新團隊,公司出錢出資源。做得好了,部門級別提升,甚至分拆單獨融資也有可能。

公司業績一路高歌猛進的時候,花錢培養一個早期專案,願意投入的資源會更多,也會更有耐心。但是今年全社會對早期專案風險偏好迅速下降,一級市場投資人不敢出手、公司孵化專案不敢投入且缺乏耐心,很多專案就這麽無疾而終了。

互聯網是一個智力密集型產業,直白說就是高級人力密集型產業。

在市場增量放緩的背景下,人才供應是過剩的,而且這種過剩非常不好解決。

做一個App,所需要的人看起來可以很多,但是和這個App所服務的千萬級、億級使用者來說,實在是太少了。

很多互聯網大企業最近幾年的一個痛點問題,是為了改進功能而改進功能、為了增加工作量而增加工作量,很多產品的體驗明明已經很成熟了,但是這麽多程式設計師要吃飯,於是每個小組都絞盡腦汁去創造KPI。

師弟和我說了一句話,我想想還真這麽回事兒。

土木行業人員過剩,大不了去偏遠地區修路搭橋,互聯網行業人員過剩,又不能分頭開發新的App,那不只剩下在蘿蔔上雕花了麽?

5

今天晚上,我看到了一條熱搜:

底下一群人花式在曬互聯網大企業年終獎有多豐厚,多誘人。

然而這並不是多數人的真實體驗。

這就像我們大地產行業,全國300多個地級市,總有那麽幾個城市冒出來非常牛的明星專案,買得好、利潤高、獎金也不錯。購物中心是線下商業,全行業客流再差,也總有幾個旗艦專案客人摩肩接踵。

看個新鮮和好奇就完了。

財報上的行業數據、企業業務線調整的新聞、人力市場的行業需求(包括裁員資訊)才是真實。

也建議別熱炒這類訊息,在行業寒冬讓普通工作者踏踏實實過個年吧。

![心法利器[15] | 準招分治的效果調優方案](http://img.jasve.com/2024-4/891737e8e91c8a2f7565ea7c1f9a2dc9.webp)