2019年,BBC一篇關於隱蔽青年的報道指出, 自我封閉的狀態在世界各個國家都呈現一種日益增長的趨勢。

在英國,他們被稱作「尼特族」(NEET,Not currently engaged in Employment, Education or Training)。

在中國香港他們被稱作「雙失青年」(失學兼失業的青年)。在中國大陸,他們普遍被叫作「家裏蹲」,豆瓣有一個小組 「家裏蹲自救同盟」 ,目前一共有38870名蹲友。

同盟中一位23歲的蹲友,發帖描述了自己通向退學之路的心境:

「與鄰人們保持著親近友好的關系,雖然可以相互分享一些細小的快樂,但回過神來,反而發覺我的內裏是空乏的。我有意與人拉開距離,主動要求將自己安排到角落裏一個人的位置,才感到安全與舒服,還有一種自得的清高。」

與這位蹲友一樣,大部份自我封閉的人群都有著顯著的 社交退縮(M. Suwa,2013) 。

他們 「避免所有的社交活動」,「不維持個人關系」,除了家庭成員之外與其他人「沒有任何親密關系」 (Nagata et al.,2013)。另外,自我封閉的人群還有一個顯著的特征: 無意義感主宰著他們的生活 (M. Suwa,2013)。

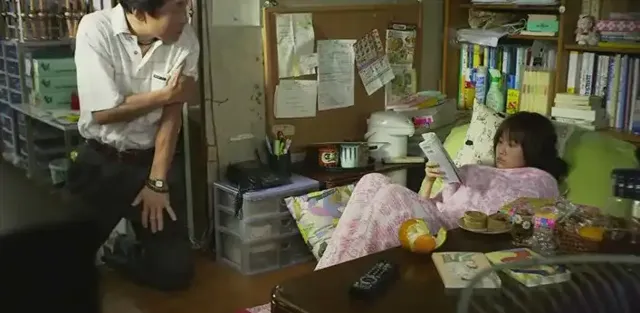

日劇【不求上進的玉子】中,女主角阪井玉子一完成東京的大學學業,就回到老家成了一名「家裏蹲」。她每天除了睡覺、吃飯、發呆,就是看漫畫、打遊戲,什麽家務也不做,一日三餐都是爸爸做好了之後叫她「出來,吃飯」。

玉子並非真的「不求上進」。她會看似無意地拒絕吃那些容易發胖的食物,也會偶爾開始偷偷寫一下簡歷。 讓她真正感到退縮的,是生活中彌漫的無意義感。 她會對著電視裏的新聞感慨:「日本真不行啊」。

也會在爸爸叫她出門找工作的時候,陷入一種迷茫、恐懼、逃避和拖延:「等時機到了我會行動的!」

自我封閉的狀態,不同於我們之前聊過的「積極的獨處」。它充斥著無法實作的理想自我、回避的行為,以及對自己狀態的羞恥心(M. Suwa,2013)。所以,總結一下自我封閉的幾種表現, 它與積極獨處最顯著的區別在於:

01、持續的自我封閉是危險的

是什麽讓我們選擇把自己封閉起來?

首先, 羞恥是一種可能性 ,當一個人感到羞恥時,可能會產生「讓自己消失」的想法(Kato TA,2017)。

其次, 回避型應對策略也是一種原因 (M. Suwa,2013), 這兩者都指向「生活中出現的失敗與創傷」。

在有關隱蔽青年的研究中也能發現,大部份把自己關在房間裏的人,都有過恥辱和失敗的創傷經歷,比如重要的考試失敗,或者沒有找到自己理想的工作。

精神分析學家T.Doi提出,Amae(一種在文化上被大眾接納的「過度依賴」)是東亞青年自我封閉的重要影響因素,它表示,「父母接受成年子女的依賴」是被大家所接受的。

不管是什麽原因選擇自我封閉,一旦 身體上的物理孤立、社交上的回避行為和心理困擾持續6個月以上 ,就可能屬於「隱蔽青年癥候群」。

這個概念最早來自日本心理學家齋藤環,它不是一種診斷,只是一種描述,一種表達痛苦的狀態詞匯。

相關研究表明,持續的自我封閉,的確意味著更強烈的痛苦和風險。

1)自我封閉會影響我們的認知

「自我構建的過程,本質上依賴於在社會中展開的人際關系。」 與他人的互動影響著一個人的自尊和自我價值,這在自我感的形成中起著相當重要的作用 (Richman et al.,2016)。而自我封閉在一定程度上被描述為人類的社會死亡(Williams, 2007),它會對我們的自我意識產生負面影響,以至於我們可能會更加消極、更加悲觀地看待自我和人際關系。

2)自我封閉會引發睡眠問題,以及身體的虛弱

當我們一個人呆在家裏,不工作也不讀書的時候,我們往往不會睡得更早,只會睡得更晚,這會導致 嚴重的睡眠問題和作息紊亂 (Steptoe,2008)。另外,長期自我封閉的狀態還會讓我們的身體更虛弱。研究表明,自我封閉與許多不良的健康後果相關,包括心血管功能下降、免疫力受損等(Hawkley,2015),甚至顯著增加過早死亡的風險(Kassandra Alcaraz,2019)。

3)自我封閉讓我們更容易陷入「孤立-抑郁」的迴圈

多項研究表明,自我封閉會增加心理健康的風險,比如抑郁、焦慮等。自我封閉經常與抑郁同時發生, 抑郁既是自我封閉常見的原因,同樣也是癥狀 ,Michael Jochananov博士認為,這就是為什麽臨床醫生經常談論「孤立-抑郁」的迴圈:抑郁通常會導致一個人在社會上的孤立,而自我封閉的隔離則會加劇現有的抑郁情緒,這只會進一步鼓勵自我封閉的狀態。

4)自我封閉導致社交技能的「肌肉」萎縮

我們在社交和情感上越孤立封閉,我們的社交技能和人際關系「肌肉」就越容易萎縮。自我封閉狀態下的羞恥和回避,可能會使身邊的人離我們更遠,讓我們更難建立起新的關系。 這種消極的態度似乎創造了一種自我實作的預言。

02、如何給生活開啟一道縫隙?

當你看到這篇文章,你可能會有點懷疑,自己的狀態究竟達到了什麽程度?

畢竟,在「一個人呆著很爽」和「一個人呆著很痛苦」之間,不是只有0和1的橫跳,還有著廣闊的灰色地帶。

但如果,封閉的狀態已經讓你感到痛苦,以下這些方法,或特許以幫助你開啟生活的一道縫隙:

1)為每天的生活增加一項例行公事。 寫日記、瑜伽、散步都是很好的起點,最好從小事開始,這樣你可以直接關註和控制你的目標。

2)維持至少一個可以保持聯系的朋友。 大量研究證明了社會支持網絡對提升幸福感的重要性,如果社交讓你感到疲憊,至少保持一個可以長期聯系的朋友。

3)重新敘述過去發生的事情。 我們以什麽樣的方式去解讀過去,影響著我們對自己的感知(McAdams,1995)。嘗試著換一種方式敘述自己的創傷經歷,比如 「只要跑得足夠久,所有雨都是陣雨」 (來自脫口秀演員@龐博pangbobo的置頂微博)。

4)練習自我照顧和自我同情。 健康飲食、保持穩定的睡眠時間,如果可以,在家裏蹲的時候為自己設定有節律地作息,沒有了社會時鐘,也可以有自己的時鐘。

5)你可以使用社交媒體,但要換一種使用方式。 自我封閉的人群常常伴隨著社交網絡成癮(M. Suwa,2013),但同時,他們也更願意在互聯網上尋求支持(Tim,2015)。因此,只要註意社交媒體的使用意圖,就能增加自己的掌控感:你是要與誰聊上幾分鐘?還是要表達一個自己的意見?

一項2012年的研究發現,作為一種回避行為,自我封閉往往會延遲一個人尋求幫助的時間。我們不否認獨處的重要,也不否認「隱蔽」是一種可選擇的生活方式。

只是,當你因為這種封閉狀態而感到不舒適的時候,我們希望這篇文章能夠讓你了解, 看見被封閉的自我,和允許自己逃避一樣重要。 日本有一部動畫番劇【歡迎加入廢柴協會】,講述了一個家裏蹲小團體的故事。

故事的結尾,佐藤找到了工作,中原回歸了校園,山崎結了婚。

與想象中不同的是,他們並沒有什麽恍如隔世的大徹大悟,也沒有什麽堅定不移地突破自我,他們依然在自我封閉和人生意義中掙紮、落寞、失敗、懦弱。

只是,他們發現了: 「先承認了被關起來的自己,門的開啟才將成為可能。」

reference:

騰訊影片:全球鋒報【「蟄居族」宅在家裏做些啥?】

M Suwa,K Suzuki.The phenomenon of 「hikikomori」(social withdrawal) and the socio-cultural situation in Japan today.Journal of Psychopathology,2013

APA:The risks of social isolation

fherehab:Breaking the Cycle of Self-Isolating and Depression

或許你還想看:

表演型人格是病嗎?怎麽治?

成年人的解壓方式有哪些?

在友誼中一直是被放棄的那個,怎麽讓自己不難過?

心理學咨詢學者必讀經典【我們內心的沖突】這是一本人人都能讀懂的學術經典

人只要生活在這個世界上,就能夠改變而且不斷改變自己---卡倫·霍妮