01:05

世人皆知,桂林山水甲天下。但鮮有人知的是,早在萬年前,桂林這片山水秀美、氣候適宜、物產豐饒的土地,就已成為被史前古人選中的生命樂土,孕育了發達的文化。

現在,探尋遠古桂林先民的生產生活的遺蹤,成了這座城市的旅遊新熱門。

遊客們來到位於城區中的桂林甑皮巖遺址博物館,看到了許多新石器時代文物——用來煮食螺螄的陶器、碳化的芋頭殘塊和人類齲齒、大熊貓被當成食物吃掉後留下的骨骼……博物館館長陽引告訴記者,專家普遍認為,這些文物證明了古代桂林一帶的自然生態條件極佳,是人類最適宜居住的地方之一。

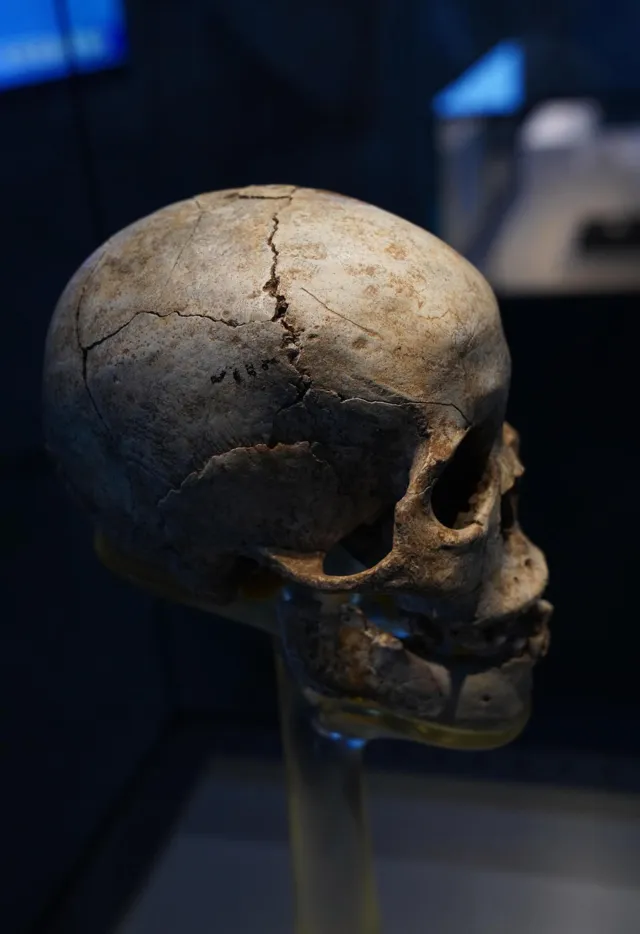

這是廣西桂林甑皮巖遺址博物館內展出的人頭骨。新華社記者 尹棟遜 攝 甑皮巖遺址是在1965年發現的,並進行了兩次發掘,出土石器、陶器、骨器等各類文物標本一萬余件。專家認定它是華南乃至東南亞地區新石器時代洞穴遺址的典型代表。

在第一次發掘的基礎上,1978年建立了這座社會科學類考古遺址專題博物館。如今它不僅是考古研究的重鎮,也是國內外遊客在欣賞桂林山水之余,了解這片土地的悠久歷史的必訪之地。

陽引介紹,以甑皮巖遺址為代表的甑皮巖文化代表了距今1.2萬至7千年間古人類在副熱帶和熱帶地區的一種最佳適應方式。

甑皮巖遺址出土的距今1.2萬年的原始陶釜,表明這裏是中國最早陶器起源地之一。由此而發展起來的具有華南地區特點的夾砂繩紋陶工藝也已傳承了幾千年。

嗦一口螺,配兩口米粉,是桂林等廣西民眾最鐘愛的飲食方式之一。甑皮巖遺址中伴隨著陶器出土的大量螺螄殼表明,甑皮巖先民或已吃上了用陶器煮熟的螺肉。

遺址出土的碳化桂花種子,經碳14檢測,距今已有一萬年歷史,是世界上現存最古老的桂花種子。陽引說,古人類可能已懂得用桂花來熏香。

一塊碳化的芋頭殘塊吸引了參觀者的目光。「這塊芋頭殘塊,結合遺址出土的骨器刃部殘留的大量澱粉以及人類齲齒化石,可以推測出甑皮巖人當時應該已經掌握了芋頭種植技術,成為東亞大陸上最早掌握塊莖類植物栽培技術的人群之一。」陽引說,「大量食用這種澱粉含量高的食物,造成了他們的齲齒。」

「塊莖類農業的種植探索,遊居式的狩獵采集生活、對自然地理及資源的充分利用,這樣的文化,也是史前中國多元一體行程的文化源流之一,並承載了中國與東南亞地區史前文化交流發展的重要歷史資訊。」陽引說。

如今的桂林市是一座多民族聚居城市,而甑皮巖遺址的考古發現,昭示著早在七千年前,長江流域的文化就與嶺南文化有多樣交流,很早就存在一個從湘江到漓江的交流通道。博物館展出的帶有湖南高廟文化因素的陶器殘片,分外引人矚目。

這是廣西桂林甑皮巖遺址出土的文物。新華社記者 尹棟遜 攝 在附近的桂林鰲魚頭、父子巖等遺址中,也出土了一批從長江甚至黃河流域來的具有軍權、王權性質的石鉞,具有禮儀性質的袋足器陶鬶或者陶盉。「這些文物是桂林融入多元一體中華文明行程的實物見證。」中國社科院考古研究所專家付永旭介紹。

在博物館裏,記者不時看到帶孩子來參觀的家長,以及大學生等遊客。廣西師範大學學生李麗琦說:「墓葬、灰坑、陶器、桂花種等文物標本,講述著桂北地區的人類如何走向今天,讓我能觸摸到更加清晰的過去。」

2013年,甑皮巖遺址被國家文物局公布為全國150處大遺址之一,依托甑皮巖大遺址,建成國家考古遺址公園,園內建有甑皮巖遺址展示館、萬年智慧體驗館、少年考古樂園、時空隧道影院以及甑皮巖先民漁獵生活雕塑、智慧女神雕像廣場等景觀設施,成為青少年喜愛的研學基地。

「今年暑假期間,博物館共接待3萬余名遊客,其中60%為青少年。」陽引說,這個集保護、科研、旅遊、社會服務於一體的國家考古遺址公園,已成為桂林向世界展現中華民族「一萬年文化史,五千多年文明史」的名片。

記者:郭軼凡、李歡

策劃:王黎

海報/影片:李歡

新華社國內部、廣西分社聯合制作