聽聞同學道一聲「先生」,感懷的是一個尊師重教的時代的到來。而回看中國歷史上,其實「尊師重教」本是傳統,也是在歷史長河中歷久彌新、總體而言保持著的中華民族之美德。

第一屆教師節郵票

主筆 | 姜浩峰

「如果生活在兩千五百多年之前的孔子穿越到當代,他唯一認識的恐怕還是當今的課堂。」8月26日下午,在上海師範大學徐匯校區西一教室,該校分析測試與超算中心王龔主任如此說道。

在第40個教師節即將到來之際,在上海師大建校70周年之際,啟動了國內首個套用在師範生人才培養上的教師教育大模型。【新民周刊】記者在現場所見,師範生在大模型上講授課堂知識,而模型中的數碼人「同學」起立回答問題。師範生如同在小學教室內一樣進行課堂解惑、分析。按照王龔的說法,如此一來,就能夠使得師範生在跨越求學與就業這一階段的時候,亦即在實習期間,盡可能減小對中小學學子求學的影響。可見,這一大模型是在時代前行、科技進步的情況下應運而生,不變的卻是師範院校在師範生培養上的初心,由大模型來培養更多時代所需的大先生。

上海師大校長袁雯表示,教師教育是學校發展的根基,學校借助教育數碼化轉型的契機,不僅能解決師範生培養過程中的核心議題——師德教育的可操作性,更能打破理論與實踐之間的壁壘,具有重要的實踐意義。

回看中國的教師節之設立,之演變,之最終落實於每年的9月10日,其實也是在隨時代變遷,不斷摸索如何提倡尊師重教之風,頌揚教育家精神之實!

尊師重教的時代對映

8月28日,北京師範大學海澱校園西二門經過暑期修繕,恢復開放。這意味著新學期就要到來了。師生津津樂道於校門煥然一新之際,也略有遺憾地表示,這兩年新入校的學弟、學妹,無緣見到師大一道風景了。

如今來校報到的新生不禁產生疑問,什麽風景令北師大的師長如此念想?原來,是中科院院士、該校老校長王梓坤!就在四年前,每每在校園裏還能看到一位面容清臒、神態謙和的長者騎著單車,遇到熟人打招呼,還會下車站定,鄭重還禮。這就如同一個為人師者的範例,令人看著欣欣然又肅然起敬。然而,4年前,年逾九旬的王梓坤老校長和老伴一起搬到了郊區居住,北師大的校園裏就似乎缺了點兒什麽。

不過,大家仍能記起1984年12月10日的那份【北京晚報】,頭版刊登了一篇題為【王梓坤校長建議開展尊師重教月活動】的簡訊,其中寫道:「我們建議在全國範圍內開展尊師重教月的活動,該月的一日即定為全國教師節。」王校長認為,尊師重教月可定在每年二三月或八九月份。王梓坤曾回憶那篇簡訊的出爐。「那一段時間大家都在討論應該如何更加重視教師的地位,我也在不斷思考。12月9日那天清晨,在從家去辦公室一段幾百米的校園小路上,我突然想起相識的北京晚報記者黃天祥。」 王梓坤說,自己想著「設立教師節不應該只是我們教師、知識分子圈兒討論的事情,應該讓全社會都加入進來,讓大家都關註」,也就走到了辦公室,於是立即撥通黃天祥的電話。通話之後,第二天的北京晚報頭版簡訊,實際上將王梓坤校長所說,傳遞到北京的社會層面,成為機關幹部、市民群眾等等的熱議。

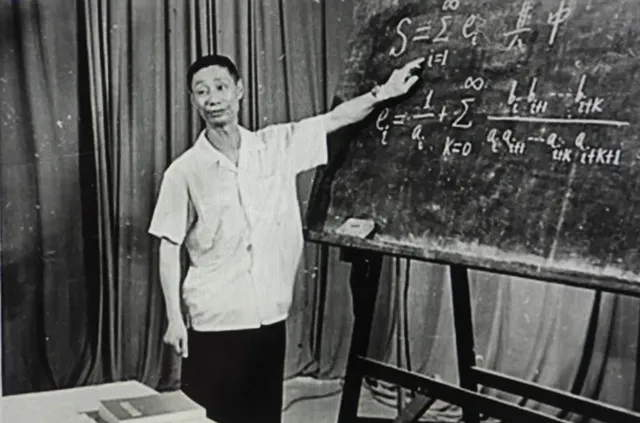

王梓坤當年在教學。

黃天祥則稱,自己在當記者前,曾經當過中學老師,因此在電話裏聽到王校長那番激情澎湃之言,自己深有共鳴。因此,他在掛了電話後,馬上整理采訪筆記寫稿,接著送編輯修改,次日就刊發了。這采編上版速度,在1984年來說,已經是非常快的了。

其時,王梓坤向媒體發出的呼籲,本也是一種社會呼聲的疊浪。在「文革」結束之後,一方面,「文革」裏一些遺毒之風還存在著,比如教師社會地位不高,中小學教師遭到歧視乃至被毆打的事件屢屢發生;另一方面,全社會層面也對重新喚起尊師重教之風有許多呼聲。1981年3月,全國政協第五屆全國委員會第四次會議上,中國民主促進會的17位政協委員聯名送出了一份提案【建議確定全國教師節日期及活動內容案】。提案寫道:「教師擔負著培養四化建設人才的重任,應當享有崇高的社會地位。」1983年3月,全國政協六屆一次會議上,又有十多位政協委員聯名再次提出【為提高教師的社會地位,造成尊師重教的社會風尚,建議恢復教師節案】。

王梓坤的提議見諸媒體以後第五天,1984年12月15日,他與北京師大鐘敬文、啟功、陶大鏞、朱智賢、黃濟、趙擎寰等諸先生采取「聯名上書」的方式,再次提議設立教師節。記者也了解到,當年呼籲設立教師節的,並不止北京師大乃至北京教育界的諸多人士。上海交大附中退休高級教師蔣敏然告訴記者,她是上海師大1980級政教系政教專業畢業,取得法學學士學位,於1984年7月參加工作的。當時,她這一屆畢業生中,就有人提議設立教師節。亦即從專門進行教師教育的院校校長,到尚未跨出校門的、即將成為人民教師的年輕人,都在紛紛呼籲設立教師節。眾多人士的呼籲獲得了國家的高度重視。

1985年1月21日,第六屆全國人大常委會第九次會議透過了決議,將每年的9月10日定為「教師節」。「我沒想到這麽快就宣布設立教師節,第一個反應是非常非常高興,並立即開始著手準備第一個教師節的慶祝工作。」王梓坤說。

道一聲「先生」感懷時代

蔣敏然到交大附中任教以後,從高中一年級教起。剛大學畢業的她比這些高中生大不了幾歲,可學子們都管她叫「蔣先生」。「同學們與我特別投緣。」蔣敏然說,「剛畢業的時候,我平時周一到周五都住在學校教師宿舍,相當於沒有離開學校。學生遇到困惑也常常在下午下課後到辦公室找我聊天,關系很好。直到今天,我還記得,有些班級的男生看我是年輕女教師,還特別想保護我。」總之,初為人師的蔣敏然,並沒有感覺到交大附中當年的學子有不尊重老師的行為。「我剛踏入工作崗位不久,就遇到國家確定9月10日為教師節。校長組織教師們開了慶祝會,說老師們有了自己的節日。當時就感到很開心,畢竟多了一個慶祝的節點。」蔣敏然道。

蔣敏然記得,在入職教師以前,她確實聽聞社會上有「教師是老九」的說法——盡管她本人沒有遇到社會上有人看低她這個年輕教師的情況,反正自1985年9月10日首屆教師節以後,尊師重教確實成了社會上的主流看法。1985年9月10日,在北師大操場上舉行第一個教師節慶祝大會的時候,4位元北師大教育系的男生悄悄將4卷「白紙」帶進了會場。大會進行到高潮部份時,這4位元男生突然展開「白紙」高舉過頭,「教師萬歲」四個大字格外醒目。

在上海的蔣敏然,也從新聞報道中看到了這一鏡頭。這更堅定了她想要成為一名優秀人民教師的想法。「其實,我剛入職的時候,收入不高。」蔣敏然回憶道,「我記得自己的中學同學,有不少沒考大學的。她們有人被招工進了紡織廠,每個月薪金加獎金,比我的收入高許多。一般技校畢業的同齡人,收入都比當時的我高。不過我那時的想法就是——交給我媽媽45元後,可以留給自己更多的錢,每年旅遊費用多一點了。」蔣敏然還似乎記得,1985年首屆教師節以後,她每月多了5元錢的獎金。「這個記憶不一定準確了,畢竟時間過去四十年了。當時對我而言,最大的樂趣就是把學生培養好。這比發多少錢都重要。」也正因此,1985年首屆教師節前後的另一件事,才是如今蔣敏然記憶猶新的。「這件事對我很重要。我指導學生顧建妹寫的哲學小論文獲得了上海市一等獎。我在1985年暑假的8月份收到她寄來的文章,很快就做了邏輯梳理和修改,另外增加了最後結尾,提升了哲學思辨性和啟發性。此文後續還獲得了華東地區的論文獎。我第一次參加了上海市教育局召開的頒獎典禮。」蔣敏然說,「要知道,那時候的我還是個青年教師,能夠收獲這樣的成果,我從心底裏為自己感到驕傲,也切身感受到教師這一職業的光榮與使命。這是在學校求學期間,哪怕知道日後會擔任教師,也無法感受到的快樂。」

蔣敏然(前排中)大二時與同學去南京學習考察。

蔣敏然聽聞同學道一聲「先生」,感懷的是一個尊師重教的時代的到來。而回看中國歷史上,其實「尊師重教」本是傳統,也是在歷史長河中歷久彌新、總體而言保持著的中華民族之美德。回看的話,近代以來,教師節的動議、設定至少有三次,但最終確定為9月10日,看來是符合歷史邏輯的。

回看三次動議、設定,中國政府網有關「教師節」條目明確記載——

第一次,是在1931年。當時教育界知名教授邰爽秋、程其保等,發起聯絡南京、上海教育界人士,擬定每年6月6日為教師節,並行表【教師節宣言】,提出改善教師待遇、保障教師工作、增進教師修養三專案標。這個「教師節」的誕生不為當時的國民政府所承認,但在全國各地產生了一定影響。從1931年到1938年,民間於公歷6月6日紀念教師節的活動一直沒有停歇。至於中國共產黨方面,當年倒是對6月6日教師節采取認可之態的。一份【晉察冀邊區行政委員會關於紀念「六六」教師節辦法的通知】中明確了三個紀念辦法。

第二次,是上世紀30年代末,國民政府決定將孔子誕辰日8月27日確立為教師節,並頒發了【教師節紀念暫行辦法】,但當時未能在全國推行。

第三次,是在1951年。當時,中華人民共和國教育部和中華全國總工會共同商定,把5月1日國際勞動節作為中國教師節。

之所以設定5月1日為教師節,其實在於當時全國教育工會成立後納入全國總工會,並確立教育工作者是工人階級的一部份。但是在具體實施中,無法體現教師節的自身特點,全國大多數人只知道五一勞動節,而不知道五一也是教師節。

王梓坤動議設立9月為尊師重教月,其實考慮到了這個月是新學年開學第一個月的緣故。而後,國家確立9月10日為教師節,「是因為此時正值新生入學,透過慶祝教師節可以為學生們樹立尊師重教的良好氛圍」。此外,9月份作為一年中全國性節日相對較少的月份,為集中組織教師節慶祝活動提供了便利,有助於全國範圍內形成尊師重教的濃厚氣氛。

教育越普及化以後呢

王龔表示,之所以如今要研發教師教育大模型,是因為教育越來越普及化,且愈發追求教育公平的當下,對教師教育的要求也越高,希望師範生盡量不要在中小學生中去「試錯」。

古代中國,有尊師重教的傳統。【尚書】中記載:「天佑下民,作之君,作之師,惟其克相上帝,寵綏四方。」說的是上天佑助天下的民眾,為百姓選立君主、師長,為民立君以安民,為民立師以教民。而為君為師者,應當協助上天安撫、安定天下百姓。

這當然是一種尊師重教之說,但也說明,在周秦時期,教師所收的學生,都是貴族,人數很少。而老百姓,也就是民之子,是幾乎不可能接受教育的。就是到了隋唐,科舉制實施以後,能夠接受教育的人也是全國人口中的少數。「你說一所私塾,哪怕書院這樣的學堂能收多少學生呢?有機會參加科舉考試的學生,鳳毛麟角。」王龔對記者說,「但隨著教育的普及化,特別是教育的公平化,也正是在確立9月10日為教師節的上世紀80年代中期,1985年5月【中共中央關於教育體制改革的決定】,進一步提出不僅要普及小學教育,而且要普及初中教育,把普及九年義務教育,作為四化建設的一項根本大業。

教育部近日釋出2023年全國教育事業發展基本情況。中國共有各級各類學校49.83萬所,學歷教育在校生2.91億人,專任教師1891.78萬人。如此龐大的數據,需要我們更好地去做好教師教育工作。」

蔣敏然回憶,自己進大學時,上海市政府還專門出台過師範生政策,其實就是把當時較好的苗子輸送到師範院校。「當時的口號是科教興國。我們至今仍然感慨當時的政策,也確實造就了一代教師隊伍。」蔣敏然說,「在教育普及化以後,未來,我相信如果孔夫子再穿越到未來,仍然能夠認得課堂的樣子,而更為關鍵的是,優秀的教師在教師隊伍中所占比例越來越大,托起民族的希望。」