2017.05 再次更新

我終於去了南京,第一站,江東門紀念館

看了館內的資料,不得不說,為了這段歷史的真相,各方人士已經很努力了。紀念館給每位能搜集到遇難同胞都做了厚厚的檔案資料,三層樓高的擱架都被放滿。

但隱隱覺得,還是不夠。尤其是大屠殺幸存的老人一個又一個去世,而日本依然在信口雌黃地否認歷史,篡改教科書。

以前上學,讀書,潛然接受的是這樣一種觀點:是非功過,自有後人評說,歷史自有真相。

我現在懷疑這種論述了,中國人歷來的「避世」傾向,總是不錯的逃脫借口。歷史不是本來的真相,而是要靠人們主動爭取的。比起日本瘋狂地抹殺戰爭事實,我們就站在真正的事實面前,卻做的遠遠不夠。

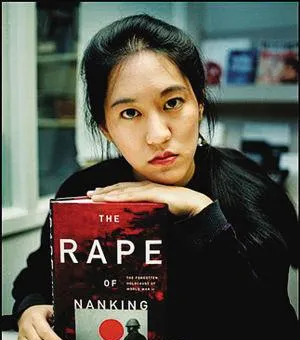

正因為我們做的太不夠,張純如,作為一個作家,所付出的努力,才如此讓人感慨。我們需要更多像張純如這樣做出事情的人。

我說過一定會來南京,給你的銅像獻花,Iris.

———————————————————————————

評論已關閉。尊重她,就不要吵醒她。

———————————————————————————

經知友提醒,對於文中出現的紀念館不正式的名稱,已經訂正。如有錯誤,請繼續指出。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館可以稱南京江東門紀念館,但不能稱南京大屠殺紀念館!南京大屠殺死難者國家公祭日,不能稱南京大屠殺紀念日!

———————————————————————————

上學時有段日子,不知是生活太過清閑,還是久違的「上進心」使然,我突然對人物傳記產生了濃厚的興趣。去圖書館翻,在一排排「大傳」和「紀事」裏,突然一本書名恍入眼前,靈光閃現,就它了。

這本書是【蠶絲——錢學森傳】。

「蠶絲」,竟然用了如此簡單別致的一個詞作為人物傳記的書名,饒有趣味。再看作者,於是第一次知道了這個美麗的名字——張純如。

後來讀完書我才知道,「蠶絲」可不僅僅是對錢學森為中國巨大奉獻的比喻,還妙在錢學森的確指導研發了一款被西方媒體稱為「春蠶」的導彈,後來被伊拉克用在海灣戰爭對抗美國艦隊。

張純如(Iris Chang),美籍華人作家,27歲出版成名作【蠶絲——錢學森傳】,兩年後出版的【南京浩劫:被遺忘的大屠殺】(The Rape of Nanking)成為其生涯代表作,這是首部向西方世界介紹南京大屠殺的英文專著,在全世界引起巨大轟動。這本書的歷史意義遠遠超出想象。

說實話,張純如重新整理了我對於「作家」這個詞的原有認識。

在固有的印象裏,提及「作家」,我的第一反應是「寫過哪本小說」,好像只有小說家才是熟識的作家。我反思這種印象來源,事實就是這樣,無數被我們頌之經典的偉大作家的作品,似乎都是小說。而類似於「文學評論」這樣的非主流體裁作者,人們更願意用「專家」去稱呼。

但很顯然,張純如並不屬於我傳統印象裏的任何一類。她是獨立作家,但發表的不是文學創作,她一生只出版了三本書,【蠶絲】、【南京浩劫】和【美國華裔史錄】,幾乎全是嚴肅的具有現實性的歷史題材。

原來一個作家,除了塑造無數個不存在的故事,還可以這樣表達使命。

即便這份使命,過分沈重。

張純如的父母,都是20世紀40年代離開大陸,經台灣移居美國的第一代人,憑借出色而努力的學術奮鬥,在美國成功紮下了根。父親張紹進和母親張盈盈都任職於伊利諾大學,家庭的教育氣質也讓小純如受到潛移默化的影響。

純如從小性格文靜,酷愛讀書,熱愛自由寫作,具有崇高的追求,認為寫作並非簡單的文字遊戲,而是要傳遞出社會所需要的良知與思想。但她絕不是簡簡單單的文藝追求者,大學前兩年就讀的是難度很大的電腦系,因為她熱愛科技,思維活躍,關心這個時代的脈搏。

但隨著自我認識的清晰,為了追求越發強烈的寫作理想,大學二年級幾近拿到電腦學位的張純如轉入新聞系,畢業後又先後去「美聯社」和「芝加哥論壇報」當記者。在芝加哥實習的日子,盡管困難重重,但純如充分展現了自己的努力,以及強大的韌性。

正是憑借這股韌性,張純如在日後的寫作生涯裏,以一個瘦弱的女子之身,令人動容地扛起了歷史的重擔。

張純如曾經兩次來過中國大陸。

一次是為了積累【錢學森傳】的素材,但未能采訪到錢先生,張純如去了錢學森的故裏杭州;

第二次時間更長一些,1995年,張純如為了搜尋南京大屠殺第一手資料,只身來到南京,在南京學者的協助下,采訪和收集了諸多南京大屠殺幸存者的資料。

在南京最炎熱的日子裏,下榻在南京大學西苑賓館的張純如,幾乎一天都沒得空閑,25天的時間裏,她幾乎跑遍了南京所有與大屠殺有關的遺跡,采訪了諸多幸存者的史料。每次采訪完幸存者,張純如都會留下100元慰問金。

作為一個在太平洋彼岸長大的華裔女子,從小也從父母口中聽到一些關於二次大戰的故事,她的英語流利的近乎脫口秀,但中文僅能簡單的交談。她的生命完全可以不與父輩的故土產生交集,她也不必一個人踏上征程。但她,還是來了。

因為在此之前的1994年,一次偶然的展覽上,張純如親眼目睹了那些從小在父母嘴裏聽聞的關於南京的故事。她徹底被觸動了。她不能接受南京的歷史在西方世界裏僅僅像地下故事一樣被人忽視。

要想知道在南京的25天裏,張純如究竟經歷了怎樣心理觸動,在【南京浩劫:被遺忘的大屠殺】這本書裏,或許能窺見一二。

【南京浩劫:被遺忘的大屠殺】這本書之所以能引起轟動,最主要的當然是令人無法反駁的翔實證據。

數年間,張純如為了搜集關於南京大屠殺的素材,跑遍了美國諸多檔案館,並且飛來中國,親身探訪南京,她的研究資料多的堆滿了整間房子。

你能想象嗎?一個女子每天要從堆積如山的海量資料裏,從掛在墻上的每一幅挑戰人類底線的殘酷照片裏,梳理出1937年到1938年的歷史脈絡。

這需要怎樣的心理承受能力?

這需要多麽強大的信念支撐?

這需要克服多少瑣碎與矛盾?

作為一名具有新聞眼光的作家,一名追求歷史真相的學者,一名具有天然母性的柔情女人,張純如要怎樣克制自己的情緒才能將一堆堆淩亂的史料一字字地清晰地流落在我們面前,才能將一個個滅絕人性的事件客觀地歷史歸位?

我沒法想象。

如果你認為這是一本教科書式的歷史背書,那你未免太不尊重張純如了。

在讀這本書之前,我猜測自己會以怎樣的情緒進行到底,是憤慨?還是痛恨?還是悲情?

當然都有,但更多的卻是沈甸甸的抹著悲痛的思考。

是的,一個復雜的歷史事件背後,都不僅僅是簡單的幾句印象派的標簽話語。

是日本人的殘暴嗎?

但你知道日軍參謀本部次長多田駿根本不想進軍南京嗎,在那些瘋狂的劊子手裏,又有多少人在殺害南京平民後愧疚了一輩子嗎?……是的,在日本本來就有很多人不願意戰爭。

是中國人無能嗎?

如果是,那麽憑什麽在上海和日軍僵持3個月之久?在雙方軍備差距明顯的情況下,在南京,中華民國的首都,國父孫中山先生的長眠之地,備戰的15萬中國軍隊就真的只是酒足飯飽嗎?

歷史從來都不是直線型那麽簡單。誰也不敢保證如果自己置身於那個環境下會做何選擇?拿70多年後今天的「上帝視角」去看歷史漩渦裏的平民,著實不太公平。

一個不得不提的事情,關於張純如的努力。

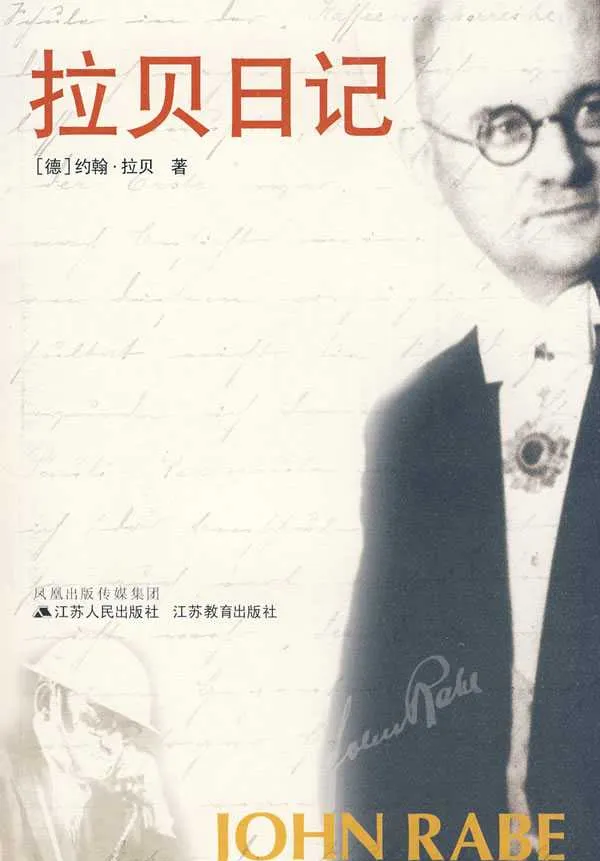

正是在搜尋南京大屠殺的資料中,張純如無意中發現了約翰拉貝的事跡資料,這位被稱為「中國的辛德勒」的德國人,但在他二戰中離開南京之後,就再也沒了訊息。張純如經過不懈的多方打聽,終於獲悉了歐洲的約翰後人的訊息。約翰拉貝的孫女保留有爺爺當年的日記資料,由於歷史政治的原因,一直以來這些珍貴的資料都被匿聲保管並未發表,張純如鼓勵拉貝孫女將這段歷史公之於眾,也才有了今天為世界所知的【拉貝日記】。

【南京浩劫:被遺忘的大屠殺】這本書,對張純如意味著什麽?

答案是,意味著全部。

1997年,在南京大屠殺60周年之際,這本書出版發行,一個月之內就打入「紐約時報」暢銷書榜,並盤踞榜單數十周之久,累計發行銷量超過100萬冊。

這本書,翔實的歷史證據,嚴謹客觀的歷史辨析,讓整個英語世界再也沒法忽視發生在60年前東方大陸的事情,在第二次世界大戰中,歷史不僅應該只記住奧斯維辛,也應該留下南京的記述。不止是戰後德國一任任的政府應該向受害國,向猶太人反思罪行,戰後的日本也沒有理由逃脫在歷史責任之外。

張純如從一個柔弱的女作家,成了目光堅定的女鬥士。她在全美的圖書巡簽一輪接一輪,空前火爆。她為了每一場關於南京歷史的主題活動盡可能多出席,在30歲之際,張純如踐行了她少年時的理想:為社會的良知和思想而寫作,而奮鬥。

但在這火爆的背後,陰影隨之而來。

由於這本書引起的巨大反響,張純如開始不止一次地收到來自日本右翼勢力的威脅挑釁。她像個堅決的鬥士,無視這些謬誤的挑釁,繼續著自己的巡講活動。

但年復一年。終於在2003年,張純如在為其新書巡簽時,再次受到刺激,導致抑郁癥發作。

2004年11月9日,被抑郁癥折磨的近乎痛苦的張純如,在偷偷開出自家汽車到達荒郊外,用手槍結束了自己的僅僅36歲的生命。在給家人的遺言中這樣說,希望他們記住她患病以前的樣子:全心投入生活,獻身她的事業、寫作和家庭。

曾見過不少人說,五四運動、抗美援朝跟他有什麽關系?……

那麽南京大屠殺,又跟張純如有什麽關系呢?她大可以有一個美滿富庶的美國生活,享受家庭的溫暖。

是的,她是如此的知性、美麗,她在電視上魅力四射,完全不像一個扛著千斤歷史重擔的樣子。

張純如把她來之不易的研究資料,毫無保留地捐獻給了母校伊利諾大學和中國南京的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。

正是由於張純如的存在,她的努力,被大陸人預設為常識,但國際社會卻無比陌生的南京大屠殺才能真正載入人類史冊;

在2015年9月,抗戰勝利70周年,張純如的父親張紹進先生、母親張盈盈女士,受中華人民共和國中央人民政府邀請,來京參加閱兵典禮活動;

而你知道,純如本該一塊來的……

2015年10月,「南京大屠殺」檔案正式列入聯合國教科文組織【世界記憶名錄】。

你可知道,這份檔案裏,張純如付出了多少……

在今天中國南京的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」外,樹立著張純如女士的銅像,與殘酷而肅穆的歷史相比,她依然那樣知性、美麗、動人。

在張盈盈女士所著的關於女兒的這本書【張純如:無法忘卻歷史的女子】裏,結尾是這樣寫的:

「本書行將結束時,我本打算找一句名人名言收尾,最好是某個擁有與純如同樣人生哲學的人說的話,就在此時,我偶然從收音機裏聽到這句話,一下子就被打動了,它可以代表純如的精神:有些人的一生便是專為別人而度過的。」

這篇文章其實是寫在我自己的文章公眾號【阿魚探長】上的,是自己的情緒故事。既然有這麽多人還不了解張純如,我覺得不應該,你可以看到我寫的很自我,也不可能一篇文章就讓你了解張純如,想回答這個問題,你需要自己去看完她寫的書,理解是需要沈澱的。

2018年12月9日,再更。

在第5個國家公祭日 到來前,我在思考今天的我們,應該怎樣銘記歷史,記住南京大屠殺。

以下為思考內容:

————————————————————————

【謹以此文獻給12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日】

【如何才能不遺忘「南京大屠殺」?】

文:阿魚探長

南京地鐵2號線,有一站叫「雲錦路」,非常美麗的名字。總讓我想起那句「雲中誰寄錦書來」。

從雲錦路站地鐵2號口出來,是一片與眾不同的肅穆之地——侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館,因地處江東門,也被稱為「江東門紀念館」。

這裏沒有讓人憧憬的錦書傳來,只有無言的、厚重的歷史的證書。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館,是我來南京的第一站。一年前,第一次來南京的我,從火車南站直奔江東門;一年後,我在南京工作,時常會再去,清明去過,偶爾路過也去過。

這一次,在12月13日第5次國家公祭日到來之前,我特意想去江東門紀念館再看看。未走出地鐵,便被眼前走廊裏的「和平許願墻」震撼到了,上面是滿滿當當的留言簽名,我看楞了一會,尋求不遠處的工作人員借了筆,思慮良久,寫下自己的留言:

「銘記歷史,那是鮮活的故事。」

之所以想寫下這麽一句話,並不是純粹的抒情,而是真心話。

我與南京這座城市的緣分,得從三年前考研時候說起,我的目標院校是南京大學。有一天在圖書館無意翻到了一本書,知道了一個美麗的名字:張純如。我看完了能找到的所有與她相關的書,當然也包括,張純如自己最重要的作品【南京大屠殺:被遺忘的歷史浩劫】。

於是,當時還在北方讀大三的我,就許下願望——不久之後,我一定會來南京,來江東門紀念館,親手為你的銅像獻花,Iris.

因為張純如,我對南京大屠殺的歷史有了更全面的認識,也有了別樣的感覺。

在來到南京的日子,我不止一次試問過南京的朋友對江東門紀念館的看法,得到的反饋是大多數在南京的年輕人,其實並不願意去談及關於南京大屠殺的歷史,對於江東門紀念館也是敬而遠之,因為覺得太壓抑、太深沈。

這讓我反思好久。

後來我留意到,免費開放的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館,的確遊人如織,大多數是海內外遊客,或者學校組織的愛國教育。

我開始反省,為什麽我並不覺得紀念館有多麽壓抑呢?僅從地表建築風格上看,整個館灰色主體,但造型相對比較前衛,總體扁平化的布局已經竭力避免了撲面而來的壓抑感。只有在真正進入多個展館內部,見到那些地坑和史像資料,才會讓人震驚。

但對於我來說,在第一次親身參觀之前,早在張純如的書裏感受過這些殘酷與憤懣,來到現場,於我更像是一件件史料認證。似乎有點不近人情,但面對歷史,理性向來是我的第一位。

事實上,直到今天我才意識到,之所以南京大屠殺給我的印象,不只是「1937年12月13日起南京城被屠殺6周,超過30萬同胞遇難」這樣一句教科書般的描述,也不只是深沈肅穆的國恥,更多的,是一些鮮活的故事。

因為張純如的介紹,我了解到南京大屠殺裏,更多人真實而鮮活的命運。

比如,南京各路守軍面對日軍是怎樣的慌不擇路、怎樣的不堪一擊,怎樣棄城而逃;

首都南京城裏的各級權貴們,又是怎樣聞風先撤;

被圍困的數十萬平民和散兵,是怎樣被日軍上演瘋狂殺戮的;

以及,決意留在南京城的20多位國際友人,在存亡之際,成立「國際安全區」,在3.86萬平方公裏的小街巷區,怎樣保護了25萬中國難民。這些國際友人,作為南京大屠殺的親歷者,面對日軍的暴行,又遭受了多大的身心壓力。

「國際安全區」主席德國人約翰-拉貝,被稱為「中國的辛德勒」,為保護區內25萬難民的生計嘔心瀝血;

美國人魏特琳,時任金陵女子文理學院教務主任,為保護中國難民,尤其是女性難民,與日軍多次正面相對,在魏特琳的保護下,難民營裏甚至還迎來了許多出生的嬰兒。但魏特琳女士,因為南京大屠殺期間過度的身心疲勞與日軍暴行的極大刺激,拯救了數十萬中國民眾的她患上抑郁癥,1940年在眾人勸說下返回美國療養,一年後還是選擇自己結束了生命。

……

我不止一次試想過,如果我身處1937年12月的南京,我會做出什麽樣的選擇?

我不知道。我對我的勇氣,正義感,能力,智慧……都信心不足。

我可能會落荒而逃,我可能也會與日軍拼刺刀;我可能會在逃不過的時候試圖裝死在屍體堆裏,我也可能會逃到國際安全區得到拉貝的庇護……

普通人在歷史車輪下,是那麽的渺小,那麽的脆弱。

而這些,正是被我們一句帶過的「南京之殤」。

如果我們寫下「銘記歷史」,那究竟是要銘記些什麽?

是記住教科書上「1937年12月13日,日軍在南京展開為期六周的滅絕人性的大屠殺,南京城遇難同胞超過30萬」這樣的表述嗎?

顯然不夠。

我理解了我之所以覺得江東門紀念館並不是一派肅穆的沈重,那是因為我親眼見證過每天都有來來往往的人們,有的是海外的華僑,有的是某個城市的旅行團,有的是南京的小學生們……他們會給紀念碑、給館內張純如的銅像獻上燦爛的鮮花。

那些存在於歷史長河裏的,真實的、鮮活的血肉之軀,才是我們應該銘記的。

尤其走在南京的街道上,走在百年前的故居舊地,同樣的街道名字,仿佛同樣鮮活的他們和我們一樣,每一天拉開窗簾,也期待著濕噠噠的冬日南京,能露出久違的太陽。

【如有更多想法或見解,可以來我的個人公眾號「阿魚探長」交流。登知乎的頻率近來降了不少】