雲南大理的染缸旁,白族紮染傳承人張翰敏和設計師陳盛韜期待幾抹粉色。

這在以往的紮染技藝裏幾乎是缺席的。人們印象裏,常見的是藍,用的染料是當地植物馬藍,浸泡,打成靛泥,再發酵,它就能在棉白布上印出各種紋樣。

但這回,兩人想要一些新的色彩。它該是明亮的,浪漫的,或許是和年輕人的審美更貼近的。

▲張翰敏和陳盛韜一起創作的粉色紮染作品。受訪者供圖

當然,這主要是陳盛韜的主意。在這次合作之前,兩人的生活幾乎是兩條平行線。一位在英國倫敦學習了最先鋒的設計理念,回國後在重慶創辦了自己的女裝品牌,他的作品奢華,大膽,有趣味。一位成長在大理周城村,學習歷史專業,在北京工作幾年後回到了家鄉,創辦起紮染工坊,和村裏的嬢嬢(指女性長輩)一起,做古樸的手藝活。

讓兩條線相交的是一個公益專案。今年5月,小紅書啟動「非遺上新」公益扶持計劃,在雲南大理選定了6家非遺工坊,作為可持續扶持站點,邀請9位年輕、各具風格的設計師和這些工坊的帶頭人結成組合,一起創作服裝作品。

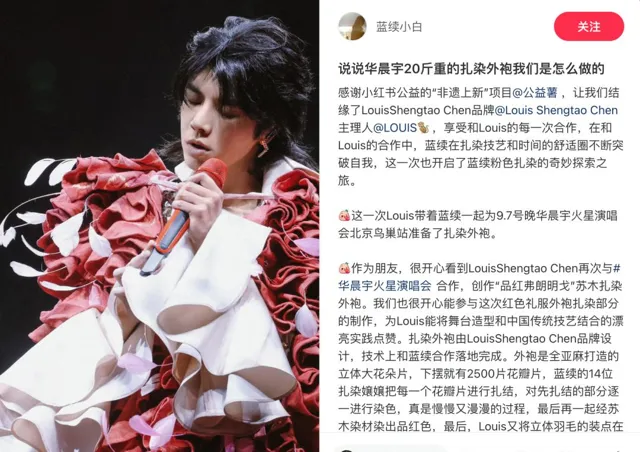

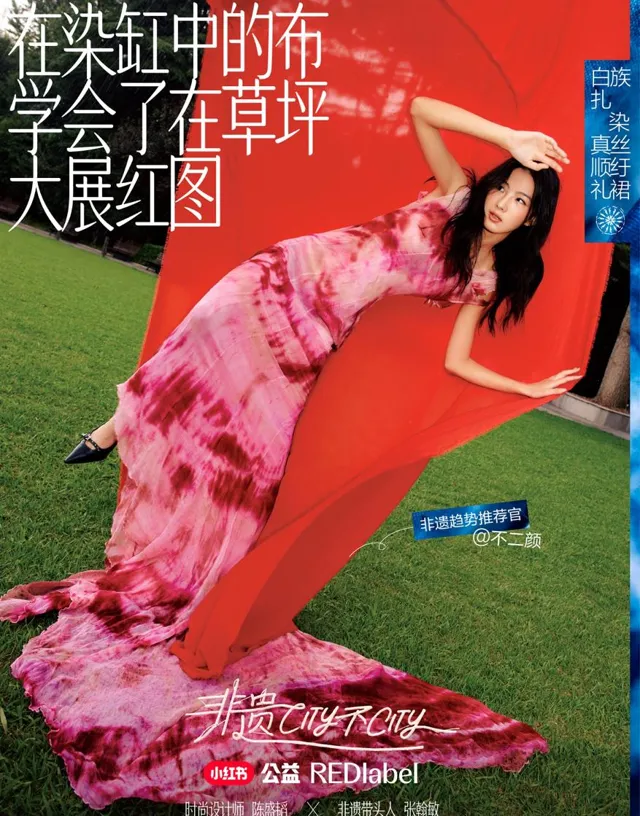

張翰敏決定借機挑戰一下。9月7日,兩人合作完成的粉色紮染長裙在北京國際時裝周亮相。當晚,歌手華晨宇又穿著陳盛韜和張翰敏團隊共同打造的紮染外袍,登上演唱會的舞台。相關的討論登上了熱搜,有年輕的網友驚嘆於非遺技藝展現出的浪漫和光彩。

這件重20斤的袍子由無數亞麻花瓣片組成,僅下擺就有2500片。它們被逐一紮結,染色,再一起浸入蘇木染液中,最後成了明媚的品紅色。花片間隙裝點著粉色的立體羽毛,飄逸靈巧。

從山裏的10平米小院,到北京鳥巢的萬人舞台,古老的非遺手藝找到了當代的表達方式。

▲歌手華晨宇在火星演唱會北京站身著重達20斤的紮染外袍。受訪者供圖

━━━━━

「美麗的瑕疵」

那條由190多個花片縫制成的圍脖果然「翻車」了。粉色有些陰沈,不如預期的亮。

這不算意外,手工活兒,很多時候要和大自然商量著來——染材是蘇木,是色度不太穩定的植物,酸堿度和面料稍有變化,都會影響它的發揮;原本計劃用的面料是苧麻,但不夠挺括,只好臨時換成較厚的斜紋面料,時間緊張,來不及試色;大理連日陰雨,人們來不及等它晾幹就拆了紮在上面的繩結,顏料擴散,本想紮染出的小光圈,形狀並不明顯。

也不是太令人難過的事。對陳盛韜來說,服裝設計中出現意外是再平常不過了,而且植物染色的魅力也就在於此:「充滿不確定性,每一件都獨一無二。」

而對張翰敏來說,老技藝和新設計在碰撞中磨出的這些毛刺、不完美,才是最有價值的部份。「如果‘翻車’,你就會知道技藝的瓶頸在哪裏,未來要怎樣處理。」

兩人的合作,張翰敏描述為「雙向奔赴」。在參與這次公益專案之前,她本來也想做一些更能融入生活、更受城市年輕人喜歡的產品。而在專案開始初期,陳盛韜也主動向張翰敏表達了結對的意願。他本科讀的是服裝與印染,對各種染織技巧,尤其是一些地域的特殊工藝很感興趣。

▲張翰敏(左)和陳盛韜。受訪者供圖

初次見面,張翰敏覺得陳盛韜高高的,像個模特,但說話輕聲細語,「很溫柔。」陳盛韜也覺得對面的非遺傳承人和自己想得不太一樣:沒有「年齡感」,也沒有「老師感」。兩人很快親近起來。

陳盛韜來到紮染工坊的第一天,張翰敏拿出一台畫面有些失真的投影機。雙方用模糊的畫面,輪流介紹自己過去幾年做的事情。

一個新銳,一個傳統。幾個月的合作註定是一場碰撞,過程也必定不可能平滑。

陳盛韜負責服裝的設計。他挑選了自己曾在秀場上展示過的幾款經典樣式,「都是非常不‘非遺’的、完全想不到能怎樣和非遺工藝結合的造型。」

風衣、抹胸、長裙,的確不是紮染手藝裏常見的款式。陳盛韜也沒有特意選擇更容易體現傳統風味的「新中式」紋樣,他對個人風格和審美有篤定的堅持。

「紮染能不能做出粉色?」他問張翰敏。

「能。」張翰敏一口答應下來。

但這是一次新的嘗試。色度要求精準,時間又緊張,幾乎沒有容錯的可能。在染色前,她好幾天睡不著。

但張翰敏還是決定試一試。

▲衣服經蘇木植物染色,呈現出靚麗的粉色。受訪者供圖

9月7日那天,在小紅書「非遺上新」公益扶持計劃雲南站成果展上,模特穿著兩人設計的長裙和風衣走上舞台。

那件風衣用的是特殊的面料——公爵綢,它比真絲的硬度和挺度都要高一些,有紙張的漿感。染色那天,他們上山,砍了一麻袋生核桃,剝皮,剁碎,煮出青綠色的汁水,把它染成金銅色,紮染出曼陀羅花的形狀。

裏面那件,深深淺淺的粉色像煙花一樣在裙子上綻開。這出自工坊裏經驗最足的老人,她把衣服打濕,用手攥住一個中心點,像擰麻花一樣旋轉,再用線綁起來,用手拿著,多次浸到染缸裏。為了染出粉紅色和紫粉色,他們相應地改變了紮染程式。

兩種顏色碰撞出一點黃色的斑,「是我想要的那種‘美麗的瑕疵’。」陳盛韜說。

這次合作,兩人一起完成了四套服裝。但結果似乎已經不那麽重要了。「這次專案帶來的不只是幾套衣服,而是一次新的嘗試,也是更多可能性的開始。」張翰敏說。

這五個月來,她和小紅書公益平台以及青年設計師溝通時得到的靈感,受到的視覺沖擊,學到的理念,是更重要的收獲。

▲張翰敏和陳盛韜合作設計服裝。受訪者供圖

━━━━━

「手工藝值得被尊重」

在遇到張翰敏之前,對27歲的陳盛韜來說,非遺只是一個概念。

他成長在被鋼筋水泥包裹的北京,後來去英國倫敦學習服裝設計和印染,接觸的化學染粉是工業社會的產物,氣味刺鼻。在他看來,「非遺傳承人」就像某個獎項的獲得者一樣,更像是一個身份冠名,一個有距離的符號。

參與這次公益專案的一大原因是他喜歡雲南。陳盛韜去過雲南很多個偏僻的小城,對他來說,雲南是一片「一趴下去就感覺很放松」的土地。

張翰敏的藍續工坊坐落在大理喜洲鎮周城村。這裏是白族聚居的村落,被譽為「白族紮染之鄉」。據媒體報道,村子裏有200余家紮染經營戶。

紮染是這裏由來已久的民間染織技藝,可以追溯至東漢。白族人常以棉白布或棉麻混紡白布為原料,用手工針縫紮出紋樣,再用植物染料反復浸染,把圖案和色彩慢慢印在布料上。2006年5月20日,白族紮染技藝經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

每次去張翰敏的工坊,陳盛韜都要路過一個吵鬧的菜市場。那裏賣蔬菜、瓜果、肉,還賣早餐和鹵菜,擺攤的人和逛市場的人都相熟。張翰敏帶著他,跟擦肩而過的每一個人打招呼,再買上餌塊當早餐,一路走,一路吃。

「在這樣的地方,人與人相處的時候會放下很多顧慮和戒備。那些自然的、淳樸的技藝,就是在這樣一個環境裏才能誕生。」陳盛韜說。

▲陳盛韜(右一)在大理。受訪者供圖

身體的觸角在這裏靈敏地伸展。他和張翰敏一家一起做飯、吃飯,也一起上山辨認植物。山上長著馬蘭、紫莖澤蘭,有一次,他還看到一棵飽滿、漂亮的仙人掌,旁人提議把它采回家,陳盛韜搖了搖頭,「留給更多人欣賞吧。」

一次,為了染色,他上山采黃連。因為平時常吃這味藥,他以為是很常見的植物,沒想到,翻了一座山,只在山腳下看到了一小束,最後只能煮出一小鍋染料。

他上手嘗試染細線,再把它晾在院子裏,線纏成一團,他拍照發給張翰敏,說「(像)即食麵」。他也嘗試染了布,紮染出小波點的紋樣,掐著時間,盯著染缸。在討論服裝設計的時候,張翰敏整理出一些紮染的紋樣給他,剛想再整理一些,他感嘆:「這已經很多了。」

▲陳盛韜記錄在大理的生活。受訪者供圖

慢慢了解了這項傳統手藝之後,陳盛韜覺得,「有些手工藝可能之前沒有機會被很多人看到,但是它們值得被尊重。」

在藍續紮染工坊的那段時間,他也註意到了一件令人開心的事:工坊對外開放,每天總有很多人來了解、體驗紮染技術。其中不少是小孩子。

這些孩子成長在一個快速運轉、一切都嚴絲合縫的時代,但面對費時、粗糲的手工活兒,他們眼裏還是充滿了興趣和求知欲。

「我們的下一代有機會去接觸非遺工藝,這就是傳承的意義。」陳盛韜說。

━━━━━

「不是埋在土地裏,而是從土地長出來」

張翰敏對紮染的興趣,就源於小時候。

當時,奶奶和十多個人,一起在家裏的院子中織布,染布。每天早上,她去上學的時候,就看見奶奶把經線從北拉到南,「刷刷」拉線的聲音成了她起床的鬧鐘。等放學回來,奶奶也正好收工,一圈一圈地來回走,把線收成一坨,背在身上。

陽光總在一旁打轉。早上的時候,是一束束地照在棉線上。到了下午,就成片鋪在奶奶的背上。

後來,奶奶的眼睛不好了,團隊也散了。再往後,她們一個接一個去世,織布機也都賣掉了。

張翰敏心裏有說不出來的滋味。她對這些古樸的民間技藝有執念,不只是她,父親似乎也不想拋掉那些傳統:父親的目標是家裏的老院子,他不想加蓋和翻新。

張翰敏想做點什麽。她和村裏的老人聊,想找個法子恢復手織布的市場競爭力。但手工制品被珍視的時代似乎過去了,由於受到機器織布的沖擊,大家都沒有信心。

像是奶奶背上的那根線一直把她牽著,2012年,27歲的張翰敏還是決定,辭去北京穩定的工作,回大理。她堅持要把手織布賣出更好的價格。

張翰敏想和一些紮染坊合作,對方很質疑:「這東西20塊錢都賣不掉,你還想賣幾百塊?」

張翰敏因此決定成立自己的紮染坊。11年來,她的品牌藍續逐漸有了名氣,張翰敏也在創新上做出了一些嘗試,除了桌布和衣服,她努力讓紮染離生活更近,做出的作品小到襪子、領帶、杯墊,大到壁掛、畫作。

▲張翰敏(右二)和嬢嬢們在藍續紮染工坊。受訪者供圖

她知道,盡管非遺產品被賦予了很多文化價值和人的辛勞,但它不是要放在博物館裏,而是要真正進入市場,融入生活中,否則就只能走向消亡。

「我從‘根’出發,但是又不局限於‘根’,不是埋在土地裏,而是從土地長出來,往有陽光、有雨露的地方去生長,被更多人看見。」

這次和陳盛韜合作,像是給這簇「根」施了肥料。張翰敏看到了機會和市場,也看到了非遺技藝改善的空間。

她開始攻克粉色系。目前,她已經做出了包含40多種粉色的色卡。團隊做出了一批紫色、綠色、粉色、紅色的杯墊,在一個市集上,這些「多巴胺」色系的產品很受歡迎。

「我們想要做更多創新,提升產品力,讓產品在市場上能脫穎而出。」張翰敏說。

▲張翰敏與團隊試驗制作的紮染色卡。受訪者供圖

━━━━━

搭起橋梁

困境當然也是顯而易見的。

張翰敏坦言,她的團隊有二十多個人,年紀最大的70多歲,設計專業出身的並不多,品牌的設計能力並不足。

這也是今年年初,小紅書「非遺上新」專案負責人姜甜在當地調研時發現的普遍問題。

「很多非遺工坊都在電商上售賣自己的產品,但限制他們的原因是產品設計能力不好。」姜甜發現,這些非遺傳承人在設計能力以及對年輕人審美的感知上存在局限,她有了一個念頭:當個中介,撮合一下,讓那些理念獨到、有時尚態度、能引領潮流的設計師和他們一起合作。

作為匯聚3億使用者的生活經驗共享平台,小紅書承載著當下年輕人的生活和審美趨勢,也匯聚了眾多有才華和審美的年輕設計師。而這些人,也是小紅書能提供給非遺工坊的最寶貴的資源。

▲陳盛韜和張翰敏一起創作的紮染長裙。受訪者供圖

這其實不算首創。但是以往的這類合作,幾乎都是免洗的。依托非遺工藝的一個圖樣,設計出一個單品,生產完成一批訂單,這場合作也就結束了。整個過程中,非遺傳承人沒有深度參與,也自然沒有太多成長。

「一門傳統手藝,能否具有年輕的生命力,取決於手藝人的心態與思維。因此,我們的公益扶持不局限於金錢上的資助,不是要購買你的‘原材料’,而是要回歸到人本身。」姜甜介紹,小紅書公益一直堅持「以人為本」的原則,「我們做的是‘大家的公益’,讓大家互相幫助。」

邀請設計師為非遺傳承人做培訓,是一種方式,駐地結對幫扶,是更具實踐性和可持續性的選擇。

「單純一節課、一次集中培訓,人的感觸不會很深,如果希望促成長期的合作,我們就得把設計師‘送’到非遺傳承人那裏去感受,就像我們去調研一樣,相互之間學習和成長。」姜甜說。

今年3月,小紅書公益團隊每天驅車上百公裏,穿梭在大理及巍山、喜洲、周城、吊草村等周邊村鎮,尋找當地非遺傳承人、手藝人,逐門逐戶探訪,進行非遺現狀調研。確認結對合作意願後,從5月到9月,公益團隊耗時五個月,陪伴、支持、連結資源,幫助傳承人與設計師進行共創。

▲小紅書公益團隊記錄大理甲馬傳承人的故事。受訪者供圖

他們得到的不只是來自新銳設計師的創新能力,還有更多的市場資源。小紅書作為潮流趨勢的策源地,在推動非遺融入日常生活方面有著獨特的優勢。數據報告顯示,近三個月以來,小紅書官方發起的非遺話題活動曝光量超過2億;過去一年有超過50萬小紅書網友釋出了非遺相關的筆記,非遺和時尚、戶外旅遊、City Walk、新中式穿搭等潮流,一起融入了年輕人喜愛的生活方式。

這次合作後,或將有更多網友被新潮的非遺設計「種草」。

除此之外,這次公益專案還有更大的野心——透過扶持非遺工坊的帶頭人,讓他們發揮能力,吸引更多村民參與進來,帶動鄉村的發展。

「在這次張翰敏和陳盛韜的合作中,至少有130位村民,也就是當地的手藝人,已經加入進來。我們估算,一個非遺工坊帶頭人能至少帶動50人參與,這次專案,我們能在雲南紮紮實實地幫扶至少300人。他們獲得的不只是工錢,更多的是技能提升。」姜甜說。

這個數碼還會持續增加。今年5月以來,小紅書公益團隊已經在大理、麗江等多個州市掛牌成立十余家「小紅書鄉村工坊」,接下來還將擴充套件到寧夏、廣西等省份。

在9月7日的成果展上,小紅書公益還宣布,聯合北京當代藝術基金會設立「BCAF·小紅書非遺上新」專項基金,幫助非遺工坊帶頭人和青年時裝設計師一對一結對,給鄉村和手藝人提供多樣化的幫扶。

▲小紅書公益宣布設立專項基金。受訪者供圖

「這次專案的結束不是終點,而是搭建起了橋梁,未來會有更多的合作機會。」張翰敏說。

她能感覺到,這門古老的手藝正在被更多人看見。

今年8月底,張翰敏給那四套衣服染完色之後,就晾在藍續工坊的院子裏。

不少遊客都湊近了觀察,覺得很新奇。村裏年長的人也過來看。

「我們以前也做過衣服,但突破性不是很大,沒有特別脫離傳統的設計。」張翰敏在一旁,問團隊裏的嬢嬢——

「你是不是覺得我們今年做的事情跟以前很不一樣?」