這裏竟藏著一座皇家石窟?

北齊一直被認為是一個政治動蕩、

戰事連連的朝代

然而這個短暫的王朝

卻在多元文化的影響下

達到了藝術的高峰

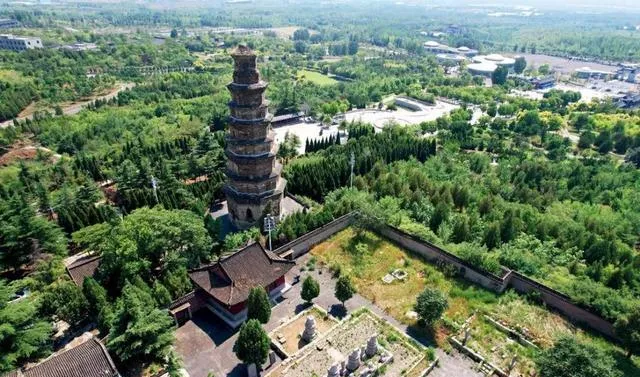

從河北邯鄲出發,向南再向西行駛50多公裏,就到了峰峰礦區。過去的幾十年,它一直是華北地區重要的能源生產基地,上百年間,更是盛產「黑金」的北方「煤城」。但如果你有耐心,願意順著歷史繼續向前,會看到古趙邯鄲重要的區域中心,它站在太行山滏口陘的東口,處在山西進出華北大平原的要隘之上。

當年,曹操到山西討伐高幹得勝歸來,便是從這裏返回鄴城——「北上太行山,艱哉何巍巍!」到了北魏末年,高歡經營鄴城,奠定了東魏、北齊兩個朝代的基業,滏口是鄴城的門戶,又是晉陽至鄴城的交通要沖,權臣和皇室貴族經常往來於兩都之間,滏口陘正是必經之路。他們在這裏整修道路,修建行宮。東魏武定末年,北齊文宣帝高洋命人在鼓山之腰,開鑿石窟,雕刻佛像,中國藝術史上一部份最精致的佛教造像就此誕生。

出峰峰城不遠,便是響堂山石窟了。石窟分南北兩處,相距15公裏。之所以稱為「響堂山」,據說是因在石窟幽深的洞中,人們擊掌、甩袖等動作都能發出洪亮的回聲。南北響堂山石窟現存石窟16座,摩崖造像450余龕,大小造像5000余尊,還有大量刻經、題記。

遠眺邯鄲峰峰礦區響堂山。攝影/趙劍波

北齊一直被認為是一個政治動蕩、戰事連連的朝代,然而這個短暫的王朝卻在多元文化的影響下,達到了藝術的高峰。鮮卑貴族與武士,漢族官吏和藝匠,漢族或非漢族的佛教僧侶,外族商人,樂伎以及官方使節都活躍於當時的文化、宗教、商業乃至政治舞台。不同文明、文化彼此影響而後交融,創造了嶄新的藝術樣式。在中國石窟藝術發展史上,響堂山石窟留下了與眾不同的一筆,是1961年經國務院公布的第一批全國重點文物保護單位,亦與雲岡、龍門並稱中國三大皇家石窟。

北齊享國28年卻歷經6帝,在那個南北對峙、紛亂動蕩的年代,這個位於北齊都城鄴城邊的石窟,給予身處亂世的人們精神上的撫慰,它也因為吸收了源於不同民族的文化精華和鑿刻成就,被今天的學界稱為「北齊造像模式」。

建窟之謎

抵達響堂山石窟是一個雨天,石窟內光線微弱,佛像卻因此更顯沈靜。這個陰雨的工作日,仍然有不少遊客和石窟愛好者來參觀,甚至需要分批次輪流進入洞內。40年前,18歲高中剛畢業的趙立春進入當地文物保管所到石窟工作時,這座曾經輝煌的皇家石窟還是滿目瘡痍,幾近埋沒在山野。

那時,中國的石窟寺考古學起步不久,極度缺乏專業石窟寺考古工作者。今天已是響堂山石窟研究院學術院長的趙立春回憶:「那時候文物保管所有幾位老同誌在看管石窟,基本上談不上研究。」1988年,北京大學考古系知名學者馬世長帶研究生到響堂山研究,趙立春每天跟在他們身後,拿著尺子以及其他叫不出名字的工具,繞著響堂山石窟雕像測量、記錄。馬世長覺得這個年輕人挺願意學習,同年,引薦趙立春參加北京大學考古系教授宿白主持的全國首屆石窟考古研修班,這批學員被稱為石窟寺考古界的「黃埔一期」。

培訓一結束,趙立春迫不及待地趕回峰峰,他自稱那時為「覺醒年代」,「原來守著千年瑰寶卻不自知」。當他再看向響堂山石窟,一幅歷經千年的「畫卷」展開了。

公元534年10月的一個傍晚,洛陽閶闔門上最後一次頒布了皇帝詔書,剛經歷過北魏分崩離析的東魏孝靜帝被權臣高歡挾持,下令遷都鄴城。沒給人們任何時間準備,城中官民接到詔令後必須立即收拾行裝啟程。遷都十七年後,公元550年高歡的次子高洋廢掉了孝靜帝,建立北齊。同一年,鼓山西向的半山腰處,響起了穿雲裂石的斧鑿聲。

如今,根據山下常樂寺立於1159年的石碑內容,北響堂石窟始建於北齊開國的文宣皇帝年間(550—559),可惜本應該記錄石窟開鑿過程和窟主身份的題記,沒有保存下來。在北響堂石窟洞窟入口附近有一些大型石碑的殘跡,學者們推測上面很可能曾經刻有這些資訊,但同樣也被毀去。因此,與另外兩座皇家石窟雲岡和龍門不同,響堂山石窟的功能性質、建造目的和供養人歸屬等問題一直是歷史謎題。

響堂山常樂寺。供圖/郝樹華

關於這個謎,【資治通鑒】曾有記載:「(八月)甲申,虛葬齊獻武王於漳水之西……」高洋稱帝後,追尊已去世的父親高歡為高祖獻武皇帝,他怕父親的靈柩在戰亂中遭到損毀,開鑿石窟並將靈柩藏在石壁中。然後又殺了所有建造石窟的工匠,從而隱藏了皇陵的秘密。可惜,事情並沒有如他所願。僅僅二十多年之後,北齊王朝滅亡。一個石窟修建者的兒子,順著父親生前的暗示找到了皇陵,並且盜走了裏面的寶物。

新中國成立初期,考古隊對石窟進行過勘察,無意中發現有幾只鴿子飛到了北洞頂部的佛龕上,然後一轉眼的工夫,鴿子就不見了,由此發現了一個佛龕背後的空洞。空空如也的洞穴既沒有棺槨,也沒有任何的陪葬品。這個小室的存在,與【資治通鑒】的記載似乎形成了一個「完美」的閉環。盡管【資治通鑒】所記,極具傳奇色彩,但因為符合曹魏以來「秘藏」的風俗,因此在相當長一段時間,北洞為高歡虛冢的說法被學術界多數人所接受。

然而,仔細思考「崖墓說」卻又有諸多不合理之處,不少學者對此說法提出質疑。山東大學考古學院教授唐仲明就曾撰文說,【資治通鑒】高歡葬於鼓山石窟之說為孤證。例如,二十四史之【北史】只記高歡「葬於鄴西北漳水之西」。而且既然齊亡之後,石匠之子就剖石取金而逃,說明這個秘藏已經不再是秘藏了。但後世之人,仍然沒有把石窟與高歡陵墓聯系在一起。如唐代的【元和郡縣圖誌】記載「高齊神武皇帝陵,在(滏陽)縣南三裏」。相比之下,【資治通鑒】成書在宋代,時代更晚,記載又過於傳奇,不知其所據為何。

從時間和工程技術難度的角度看,北洞為高歡陵墓也不大可能。根據正史記載,高歡在547年玉璧之戰後憂憤而亡,從去世到下葬,中間僅隔八個月。在一年內為高歡下葬而開鑿如此巨大的石窟,顯然不可能完成。趙立春告訴【中國新聞周刊】,業內專門針對石窟寺的開鑿做過研究估算,以一千五百年前的技術手段,開鑿一座與北響堂大佛洞差不多體量的大型洞窟,最少需要五年,這五年還不能兵荒馬亂,必須是太平盛世,這在高歡去世戰爭頻發的東魏末期,不可能實作。

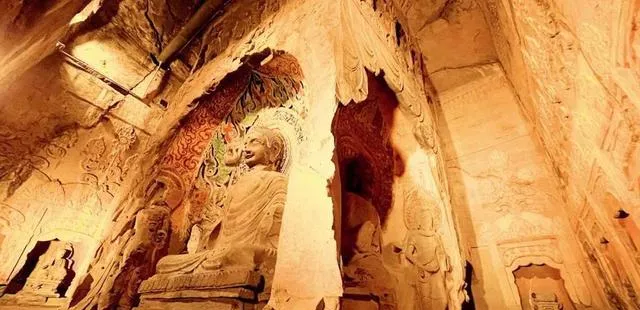

大佛洞(第六窟)是響堂山石窟開鑿最早、規模最大的石窟。四壁雕刻響堂山石窟獨具特色的「塔形列龕」。攝影/李棟

響堂山石窟天花。攝影/李棟

何況,大佛洞中心柱南側頂部的洞穴面積非常有限,長3.43米、寬1.28米,這樣狹小的空間,即便只放一具單棺也相當局促,難以想象以高歡獻武王的身份,用如此低規模葬具的可能性。更不要說在石窟中心柱一側的狹小空間內,將一具單棺平地舉升至十多米高度,再橫向放入小室,難度也相當之高。

1978年,距離響堂山石窟約50公裏的磁縣曾發掘茹茹公主墓,茹茹公主是高歡的兒媳,在其墓葬中出土的墓誌除了說明茹茹公主的生平外,還記錄了一個十分重要的資訊:「葬於釜水之陰,齊獻武王之塋內」,指明茹茹公主葬在高歡陵營以內。隨後,考古隊員們果然在公主墓西南方向300米的位置,發現了依然高大的一座「封土」。雖然這座大墓至今尚未發掘,但趙立春認為,這很可能是真正的齊獻武王高歡墓。

從18歲進入考古學科40年,如今趙立春忍不住感慨:「考古學是研究的基礎,但也有一定局限性,以往,我們習慣以文獻為依據,或是去印證文獻,假如文獻記載有誤呢?用這有誤的文獻來印證實物,就會產生誤讀。」

可是,如果響堂山石窟不是為高歡墓葬而建,那它為什麽而建?公元6世紀,整整40萬官民匆匆搬遷到鄴城又征戰連年後,為什麽要修建這樣大體量的公共建築?

石窟之美

不僅建窟原因成謎,響堂山石窟的裝飾紋樣、洞窟形式、造像樣式都有讓學者們爭論不休的奇特之處,甚至每每研究到此就「卡住」。以雲岡石窟為濫觴的中國佛教石窟藝術,是普倡佛法的北魏孝文帝早期的產物,隨著北魏遷都洛陽,龍門石窟繼承並行展了雲岡的藝術特征,再由高歡將東魏遷都鄴城,按理說,響堂山石窟應該承接雲岡和龍門藝術傳統並繼續發揚光大。可是,它卻展現出與前兩者都不盡相同的個性。

在響堂山石窟內,一尊佛像與另一尊佛像的佛頭相互呼應。攝影/蒿群英

雲岡石窟早期開鑿的石窟,有個典型的洞窟形式——中心方柱,四面開佛龕。無論雲岡還是龍門,所有早期洞窟中的大小造像均琳瑯滿目,布滿石窟。但響堂山石窟具有頗多留白,有些洞窟是三面開佛龕,有些只有單面,一些墻壁並無雕刻,而是空在了那裏。例如北響堂最重要的大佛洞,中心方柱就只有三面開龕。石窟內的主角是高3.5米的大佛,大佛結跏趺坐(亦稱「金剛坐」)於帷幕帳形龕內,身著雙肩式袈裟,衣紋疏宕,均向腹部平緩中垂。大佛體態圓闊,面容豐滿,高鼻長目,面帶微笑,這種渾圓敦實的體態造像與北魏時期「褒衣博帶、瘦骨清像」的風格大為不同,整體造型給人一種厚重有力之感。

響堂山石窟研究院北朝文化藝術中心副主任李利元告訴【中國新聞周刊】,「秀骨清像」是典型南朝漢人所推崇的風度,為孝文帝推行中文化政策的結果。響堂山石窟明顯進行了改革,人物體貌不再刻意中文化,在衣紋的表現上,可以看到「曹衣出水」的神韻,這是受當時繪畫風格明顯帶有異域色彩的畫家曹仲達畫風的影響。「曹衣出水」這種薄衣貼體、襞褶稠疊、如出水中的西域樣式,在4世紀前開始沿著絲綢之路逐步向內地傳播。

響堂山石窟中的菩薩造像開始展現出女性的美感,更具真實的質感。例如大佛洞左壁主尊的左脅侍菩薩,盡管頭部已被盜鑿,但依然能看出身軀造型之美——右腿直立、左腿微曲、胯部向一側挺出,腹部微隆,臀部至腰部形成優美的曲線,這種儀態與印度女神像「三曲法」的動態頗為相似,而不是北魏之前傳統僵直瘦削的風格,這種特點直接影響了隋唐以後的造像,開啟了唐代造像「濃艷豐滿,細腰斜軀三道彎」的先河。

自漢代佛教的石窟寺藝術傳入中國,經歷了北涼、北魏、東魏幾期之後,明明已經與中原文化越來越融合,外來藝術風格逐漸減弱,卻在響堂山這裏轉了彎。「佛教藝術在北魏時期經歷了大振幅中文化,後來也許因為高歡、高洋經歷過中原與少數民族文化沖突導致的征戰和分裂,他們更加開明地接受外來思想,響堂山石窟出現明顯的‘復古’。」李利元說,他們「復古」了中文化之前早期的印度石窟寺藝術風格。

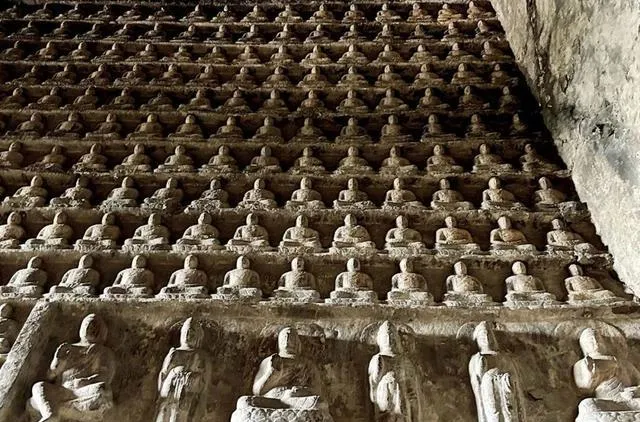

在西天梵境古印度,佛教初興時並沒有塑造供信徒禮拜的偶像,而是把一些具有象征意義的事物作為向已涅槃的佛陀禮拜的物件,塔即其中之一。早期印度佛教建築的基本造型是一個大圓饅頭一般的塔體,塔頂中心豎立帶相輪的剎,因為塔體像一個覆扣的圜底缽,故習稱覆缽形塔,這是後世佛塔的前身,因此,覆缽形塔的影像常出現在佛教雕像中,逐漸演變成塔形龕。這種保有佛教最初禮拜象征意義符號的形制,雖然在中國石窟雕刻中有所傳承,但從未像響堂山這般登峰造極。

響堂山北洞主室周壁,浮雕了十六個塔形龕,塔頂的覆缽上升起三叉剎柱,柱頭裝飾火焰寶珠,覆缽前用三個火焰寶珠替代了通常的山花蕉葉,更顯華貴,塔身部份開一圓楣圓拱龕,楣下吊帳形紋,裝飾繁復精美,且規模盛大——高近9米,寬3.5米。響堂山石窟群中還有六座石窟為塔形窟——北響堂北洞、中洞、南洞,南響堂第三、第七窟,水浴寺西窟。響堂山北朝晚期的大型洞窟一共才有十一個,塔形窟占比過半,可見當時的政權對覆缽形塔極度崇拜。

北響堂石窟大佛洞內的主尊造像,其背浮雕火焰、忍冬紋七條火龍穿插其間,雕刻精巧,裝飾華麗,為東魏北齊時期高超藝術的代表。供圖/郝樹華

並非高歡之墓,又在佛教傳入中國五六百年之後,在石窟和佛塔已經完成了「中文化」的中原腹地突然出現外來特征如此明顯的石窟,響堂山石窟究竟隱藏了一段什麽樣的故事?幾年前,趙立春拋開了自己曾寫過的響堂山石窟可能為「虛葬」的論文,甚至跳出了考古學,從藝術史、社會史、地理學等不同學科的角度,綜合去看這座自己守了近40年的石窟。今年,他有了新的發現。就像當年他從北大剛回峰峰時一樣,石窟為他展開了一段埋藏千年的往事。

一段北齊舊夢

那年遷都,40萬民眾在初冬的蕭瑟中匆忙上路,一步一回頭地離開生活了數十年的洛陽城。就在這次遷都之前不久,他們的精神寄托、南北朝時期的天下第一塔——永寧寺塔被燒毀了,北魏隨之一起覆滅。精神無依,肉身流離,可以想象這40萬人遷至陌生的鄴城時,過的是怎樣的日子。北魏晚期,除少數人信奉道教,佛教信仰幾乎覆蓋了自上至下整個社會階層,東魏的實際掌權者高歡深知人們迫切地需要一個可以替代永寧寺塔的精神寄托。

要安置這麽多人口,曹操營造的鄴城顯然不夠。趙立春在當地進行了相當長時間民俗學調查,發現響堂山腳下有村子叫「胡村」,當地還有不少安姓、康姓的家族,這兩個姓氏正是胡人中文化後的簡化姓氏。就在距離響堂山不遠的武安市,還有村子名為「洛陽裏」。在趙立春看來,這正是北魏的遊牧民族一路從平城遷到洛陽又從洛陽遷都鄴城後,大部份人安家在響堂山附近的證據——在北齊初建、平定了戰亂的數年時間裏,皇家選定鼓山山腰、滏陽河源頭,主持開鑿石窟。

響堂山石窟的建造目的、功用與龍門和雲岡完全不同。北魏早期,第一任「沙門統」高僧法果提出「帝即當今如來」的主張,拜天子就是拜佛,使得佛教造像出現了佛與帝王的合身像,由此拉開了雲岡石窟開鑿的序幕,龍門石窟也受到了雲岡的影響。「雲岡石窟是僧侶為皇權所建,但響堂山石窟是皇權為信眾而建,北齊皇權要打造的是一個佛經中記載的佛國世界,作為人們的精神家園和期盼。」趙立春說。所以龍門和雲岡石窟中有經變故事,有佛傳故事內容,但響堂山沒有,因為響堂山石窟參考的藍本絕非「中原風格」,而是石窟造像的起源地古印度,這就揭開了響堂山石窟「復古」且與另外兩個皇家石窟風格迥異之謎。

這似乎也能為刻經洞的出現提供一定的解釋——在響堂山最具代表性的大佛洞南側,洞內石壁上密密麻麻地鐫刻著數萬文字,這是目前全國已發現的石窟中唯一一座滿壁文字的洞窟。這些字有的大如鬥狀,有的小如銅錢,總計5萬余字,據北響堂刻經洞外壁的【唐邕寫經碑】記載,天統四年(568年)至武平三年(572年),晉昌郡開國公唐邕歷時5年寫刻【維摩詰經】【彌勒成佛經】【佛說孛經】【勝鬘經】,因其首創石壁刻經,故被稱為「中國刻經第一人」,響堂山石窟開創了將經文鐫刻在石壁上的先河。從此,這種石壁刻經的做法流傳到山東、河北以及北京房山等地,歷經1000多年的發展,形成了中國獨特的刻經文化體系。

根據佛教哲學,時間和空間並非各自獨立而是結合在一起,三世的概念在佛教中非常重要,簡單說,就是「過去、現在、未來」的相續流轉。趙立春認為,北響堂最具代表性的三個洞窟——北齊皇室開鑿的北洞(大佛洞)、中洞(釋迦洞)、南洞(刻經洞),正對應了「三世概念」。佛國世界當然要有佛經,但釋迦牟尼出生前和他開悟傳教的時代都沒有文字,口口相授,文字出現在他涅槃後,因此北洞、中洞一個文字都沒有,文字集中在南洞。

至於曾經被懷疑為高歡墓穴的大佛洞中心柱頂小室,也有了更合理的解釋。一般而言,窟內中心柱就是佛塔的象征,印度塔廟窟中的佛塔,中亞和新疆地區發掘出土的早期佛殿和中心柱窟,都清晰展現過中心柱的功能。何況,大佛洞洞窟外立面上有浮雕覆缽佛塔,再加上主室四壁的塔形列龕,都在一步步強化佛塔的意向。既然整個石窟由外到內,都是佛塔的象征,那麽,中心柱頂部的小室,更可能是佛塔頂部的天宮,其功能則是存放舍利這類的佛教信物。洞內一個曾被認為是水井的構造,則很有可能是地宮。

類似的結構新疆克孜爾石窟也有,且它的石窟平面和空間都與響堂山石窟相像。作為中國開鑿時間最早的石窟,克孜爾石窟開鑿始於3世紀,比敦煌莫高窟還早了300年,壁畫帶有鮮明的異域風情。如果都是直接以古印度石窟為藍本,那麽響堂山石窟繞過了佛教傳播路徑中的敦煌、平城、洛陽……直接與新疆克孜爾石窟對話,就很說得通了。梁思成在【中國建築史】中曾寫道:「南北響堂山北齊石窟為當時石窟中受印度影響最重者。」

南響堂石窟千佛洞內的飛天浮雕。攝影/李棟

南響堂石窟千佛洞一角。攝影/本刊記者 李靜

可惜北齊存續的時間只有28年,石窟鑿成,國家覆亡。580年,北周權臣楊堅平定鄴城叛亂後,下令毀掉鄴城宮室,將當地百姓南遷。既然又要遷徙,不少人選擇回到洛陽老家,其中就有不少參與過修建石窟的工匠,他們把「北齊造像模式」帶回洛陽,直接影響了龍門石窟中晚期造像,開啟了隋唐的寫實與浪漫之風。

漂泊百年 魂歸故裏

如今,昔日帝王的行宮早已蕩然無存,鑿在巖壁上的一座座佛龕雕像卻保留了下來,行走其中,除了震撼,還有惋惜。石窟中大多數獨立的造像已被盜鑿,浮雕被人切割竊取,留存下的石像也幾乎沒有頭部和手部。人們只能透過這些殘損的遺跡,去想象其開鑿之初的壯觀和絢爛。

這些破壞,當然有千年以來自然的侵蝕,更多卻是人為。577年,北周滅北齊,周武帝入鄴城推行禁佛令,響堂山石窟遭到第一次嚴重破壞。此後一千多年的動蕩和戰亂對石窟寺造成了不同程度的耗損,但真正的浩劫發生在近代,經盧芹齋等文物販子之手,包括響堂山在內的不少石窟藝術品,輾轉於國外各大博物館、美術館及私人收藏家手中。山腳下的常樂寺金代三世佛殿遺址前,所有佛像的頭部都已佚失流散,只剩身軀不動如山,接受千年後的日曬雨淋、禮拜觀瞻。

響堂山石窟常樂寺佛像遺跡。供圖/郝樹華

大約從十幾年前開始,峰峰礦區委托美國芝加哥大學進行響堂山石窟海外文物的數據收集和掃描工作。芝加哥大學藝術史系東亞藝術中心高級顧問蔣人和告訴【中國新聞周刊】,芝加哥大學藝術史系東亞藝術中心於2004年啟動了「佛教石窟專案」,集中研究河北響堂山石窟。在這個過程中,專案工作群組收集了石窟及造像相關的一系列歷史資訊,並利用最新三維成像技術對流於海外的北響堂山造像進行了大量的數碼記錄和存檔。2010—2012年,響堂山石窟數碼化復原和研究成果在美國五所博物館巡展,產生了相當大影響。

然而,文物「回家」的路並不容易,很多海外華人學者為了收集文物資訊,奔波各地。「如果文物被收藏在博物館還好一些,至少有公開資訊。如果在私人藏家手中就非常困難,人家不願意提供資訊也很正常,畢竟涉及個人私密。」李利元對【中國新聞周刊】說。即便文物收藏單位或個人願意提供文物資訊,與持有人溝通、合作,再攜帶器材逐一掃描、比對,都是難以想象的復雜而煩瑣的艱巨工程。

目前,經過國內外學者們的協同調研,已經摸排到148件散落在美國、加拿大、歐洲、澳洲、日本和中國台灣的博物館以及私人收藏手中的響堂山石窟物件資訊。透過使用石刻和洞窟的三維數碼模型,學者們發現多數流散至海外的響堂山石窟造像來自北響堂山南洞,並確認了它們在石窟中的具體位置。三維數據提供了準確的資訊證明這些石刻造像被鑿去的方式,包括鑿痕和斷裂的角度,三維影像則證實了許多南洞造像殘塊的斷裂輪廓和南洞石壁上的殘跡完全符合。

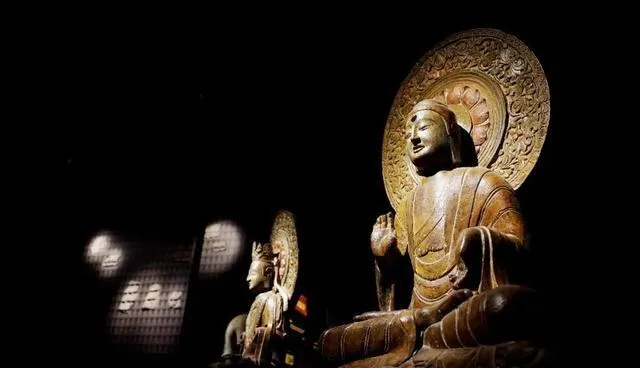

2019年開始,趙立春帶領響堂山石窟研究院陸續與芝加哥大學、西安交通大學、武漢熠騰科技有限公司等國內外機構跨區域合作啟動「數碼響堂」專案。2021年,由趙立春擔任總策展人的響堂山石窟數碼展示中心落成,「昔日回響——響堂山石窟數碼復原展」「從中亞到中國——絲綢之路上的石窟藝術」等一系列展覽對觀眾開放。被損毀的刻經洞經過三維數碼化獲取、建模和處理,實作了數碼復原。還有六件百余年前流失海外的造像,借助虛擬數碼化建模技術,透過3D打印1:1復原,「回家了」。數碼展示中心落成那一天,在響堂山工作多年的研究院工作人員,看到借助3D打印得以再現的造像,忍不住落淚了。

「數碼響堂」展出的復原佛像。攝影/李棟

利用3D數據實作文物復原同樣不容易。趙立春介紹說,按照3D打印的高分子材料固化成型後,筆觸比較柔和,而要想真正還原石刻的原貌,他們需要在3D打印的基礎上進行二次創作,依照古法用礦物顏料、現代畫材為其進行色彩還原。就這樣,歷時3個月時間,經過多次推敲和反復修改,六件流失海外近百年的造像和造像殘件成功完成打印,在國內首次與觀眾見面。未來,響堂山石窟研究院計劃完成17件流失海外文物的3D打印,還有全部洞窟的數碼化采集和復原。

2023年,西安交通大學人文學院藝術系教授賈濯非的團隊也加入了「數碼響堂」專案,從2020年開始,他已經和芝加哥大學藝術史系東亞藝術中心一起開啟了「海外流散中國文物數碼工程」。賈濯非告訴【中國新聞周刊】,自己的團隊會對文物進行3D全資訊數據掃描並建立數碼模型,然後進行數碼模擬修復並進行多媒體影視制作,最後還可以結合傳統雕塑的造型方法,對文物進行逆向仿真實體重建。很多人說這是「文物數碼回歸」,但賈濯非認為稱作「離散文物數碼化超時空重構復原」更準確,這可能不是一個最完美的結局,卻是現行條件下較好的選擇,能讓公眾對當時的文化藝術和歷史有更完整的認識,並為與此相關的文化藝術學術研究帶來新的可能。

以往,因為北齊王朝在整個中國歷史中屬於小眾,造像被盜鑿又比較嚴重,響堂山石窟的名氣遠遠匹配不上它的價值。近些年,隨著使用裸眼3D技術、打造洞窟全沈浸式體驗的數碼展示中心建成和峰峰地區在石窟寺學術研究、展示利用和文化傳播等方面取得進展,響堂山石窟一下成了社交媒體上的寵兒。邯鄲市博物館裏的「網紅」——「邯鄲微笑」佛頭就出自響堂山石窟。

峰峰礦區文化廣電和旅遊局黨組書記、局長呂妹告訴【中國新聞周刊】,今年以來響堂山石窟的外地遊客占比已從10%提升至75%,年輕客源占比由20%提高到60%,實作了從「本地客」到「外地客」、從「單一遊」到「文化遊」、從「中老年」到「年輕態」的蝶變。

蜂擁而至的遊客給文物保護帶來了壓力。最近,趙立春正在呼籲為響堂山石窟建立更科學的遊客管理辦法,例如測算每日最高承載量,例如用更先進的數碼化手段以年為單位檢測石窟的細微變化,隨後根據變化調整管理和保護措施。新的技術可以讓流散百年的文物「復原」「合璧」,同樣可以為古跡的延續帶來助力。

這裏的浮雕和造像見證過歷史的殘酷與蒼涼,也目睹了文化融合的文明之光,趙立春總說它們不僅屬於我們,只有把它們完好地交給後人,才對得起石窟。畢竟爾曹身與名俱滅的千年裏,唯有石頭頑然不動,它們述說著過去,也深刻影響著當下和未來,一千五百年的時光洶湧而過,敷金彩繪會剝落,帝王將相終成塵煙,唯有它們,看北朝人,也看著你我。

來源:中國新聞周刊

來源:北京號

作者:長城網

流程編輯:U022