日前,南京公用釋出公告,與贛鋒鋰業、南京環境集團有限公司簽訂【戰略合作協定】,擬在江蘇省投資建設30萬噸廢舊電池回收基地。市場分析人士指出,作為南京市的一家綜合性國企,這是南京公用首次切入廢舊電池回收與鋰電池套用等領域,這種合作模式體現了地方國有企業在動力電池回收領域的戰略布局。

如今,從國家層面到地方政府,均在大力推進再生資源回收利用體系建設,對動力電池回收利用形成進一步利好。不過,原材料價格低位徘徊,又給即將迎來爆發的動力電池回收利用行業蒙上了一層不確定的「陰雲」。

0 1

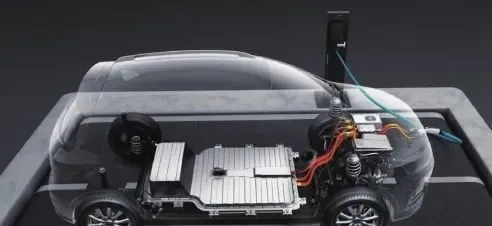

動力電池回收供需錯配顯現

2015年,中國新能源汽車行業出現第一次爆發式增長,中國成為全球最大的新能源汽車市場。通常認為,動力電池的服役年限為5~8年左右。按此推斷,2024年,首批動力電池已過8年的使用年限,形成一波動力電池退役潮,但時間已進入下半年,這一趨勢並不明顯。同時,當前動力電池原材料價格低位徘徊,回收端出現價格倒掛現象,導致回收企業承壓。

「主要原因是供需不平衡造成的。」 中國汽車戰略與政策研究中心迴圈利用研究總監李震彪 向【中國汽車報】記者介紹道,據不完全統計,目前中國動力電池再生利用已建成產能已超過300萬噸,而退役動力電池規模約為20萬~30萬噸/年,行業競爭就會擡高回收價格。

記者了解到,截至2023年底,中國電池回收產能從2018年的32.5萬噸/年增至330萬噸/年。不過,退役電池的供給量卻無法滿足目前回收端的「胃口」。來自中國汽車工程學會的數據顯示,2023年,中國退役動力電池總量達到58萬噸。天風證券的研報預計,2030年,中國動力電池總退役量有望達到380.3GWh(約300萬噸)。

而動力電池原材料的價格回落,給回收企業帶來更多壓力。據悉,2022年動力電池原材料價格一路飆升時,大量資本湧入回收賽道,進一步推動了回收產能的增長。

企查查最新數據顯示,中國現存動力電池回收相關企業14.19萬家。近10年來,這一領域的企業註冊量呈持續增長態勢。2021年開始,國內新能源汽車產業市場化進階,產銷量躍上新台階,動力電池回收需求相應提升,相關企業爆發式增長357.57%,至2.67萬家。此後,增長趨勢仍在繼續,2023年註冊量達4.59萬家;今年截至目前,又註冊2.01萬家。

現階段,符合【新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件】的企業名單(「白名單」)已釋出五批,共計156家。一家「白名單」企業相關負責人直言,按照目前的動力電池退役量,「白名單」企業數量都已略顯「過剩」。

日前由EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同釋出的【中國鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業發展白皮書(2024年)】(以下簡稱【白皮書】)顯示,2023年,全國實際回收鋰離子電池62.3萬噸,而僅是156家「白名單」企業的名義產能就達到379.3萬噸/年,全行業名義產能利用率僅16.4%。

「回收端價格倒掛,由供需結構失衡、退役電池資源緊缺所致。由於市場前景巨大,產業資本推動大量回收專案落地,但退役電池資源的供給增量有其固有的規律,即回收產能出現了‘搶跑’的情況,導致退役電池資源緊缺,進而導致回收端原料價格相對產品價格堅挺。」 上海鋼聯新能源事業部動力電池分析師王學雷 對記者說。

王學雷認為,動力電池回收行業整體上仍處在產能快速擴張周期,且退役電池資源的供給彈性不高,預計未來幾年,電池回收行業將經常出現價格倒掛的情況,但倒掛不會一直持續,有望隨著中短期供需狀況的變化而改善,即未來幾年市場將出現「倒掛-修正-倒掛-修正」的反復。

0 2

倒逼技術創新、降本增效

長遠來看,動力電池回收行業仍然前景廣闊。中國新能源汽車動力電池回收利用產業協同發展聯盟(CA‐BRCA)預計,2024年中國動力電池退役規模將達20.2GWh,同比增長48.53%,退役新能源汽車40.29萬輛,同比增長46.56%;2030年,退役電池和新能源汽車分別將達148.7GWh和298.91萬輛;2025~2030年,退役電池和退役新能源汽車的年均復合增速將分別達到37.64%和38.11%。天風證券的研報數據顯示,根據樂觀預期,預計2030年,中國退役動力電池梯次+再生利用市場總規模有望達到1048.9億元。

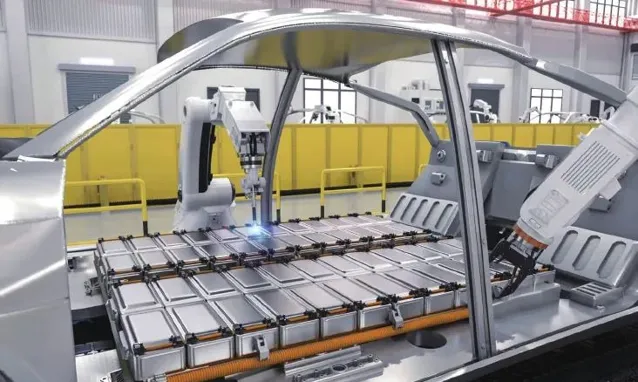

資料顯示,鋰電池回收主要有梯次利用和拆解回收兩類,根據工信部批準的動力電池回收「白名單」,前四批名單中梯次利用企業成為重點,在第五批名單中僅批準梯次利用的企業占比顯著下降,拆解回收成為電池回收利用重要發展方向。電池回收利用主要有火法和濕法兩種。其中,火法回收的工藝流程較短,具有操作簡單、原材料要求低、適合處理大批次廢舊電池的優點,但火法工藝的能耗較高、回收率較低;濕法回收工藝金屬回收率高,是目前國內回收企業的主要技術路線。

雖然價格倒掛的情況給動力電池回收企業的經營帶來挑戰,但對行業來說也是一個發展機會,即倒逼產業技術創新、降本增效。

今年7月,格林美釋出公告稱,下屬控股子公司福安青美能源材料有限公司、武漢動力電池再生技術有限公司與深圳市本征方程式石墨烯技術股份有限公司共同簽署戰略合作協定。三方將聯合開發石墨烯增強型磷酸(錳)鐵鋰材料產業化技術,以石墨烯技術提升迴圈再制造的磷酸(錳)鐵鋰材料的導電性和電化學效能,從而提高電池的能量密度和迴圈壽命,讓迴圈再制造的磷酸(錳)鐵鋰材料實作高值化再利用。

北京賽德美資源再利用研究院有限公司趙小勇 在今年舉行的一個行業論壇上提出,鋰電回收企業可以從三方面入手應對市場的挑戰,一是加強傳統濕法回收企業環保投入和技術改造,讓產品滿足中歐等市場對鋰電回收的產業政策及全國各地排放要求;二是鼓勵新型的物理法回收工藝在國內乃至國際推廣;三是鼓勵傳統濕法與物理法兩種工藝並列互補。他認為,物理法回收企業更適合前端,建議增加物理法回收企業在全國範圍的布局,從而實作就近回收就近運輸就近拆解。據介紹,賽德美物理法回收技術實作了全封閉、全自動拆解工藝,以及單體電池7種材料全組份回收,全組份回收率達到95%,環保無汙染、成本低,經濟性好,解決了廢磷酸鐵鋰回收經濟性難題。

潔普環保自主研發了動力電池帶電破碎系統,實作了鋰電池在「零放電」狀態下的安全連續破碎。據悉,整套系統結構緊密,占地面積小,智能化程度高,有效簡化回收流程,降低成本,提升回收利用率。

賽迪顧問方面表示,動力電池回收企業、整車企業及科研院所積極開展動力電池回收技術創新,為行業發展提供了有力支撐。其中,在電池拆解方面,帶電破碎、視覺辨識、人工智能拆解、柔性精細拆解等先進技術不斷湧現。在破碎分選方面,帶電破碎、多級控氧熱解正加速研發。在再生利用方面,全組份回收和短程再生技術取得新進展,關鍵金屬鎳鉆鋰的回收率實作了顯著提升,技術路線逐步向綠色化、清潔化發展。

0 3

借力資源回收利用體系建設

在國家層面,中國密集出台相關政策,動力電池回收產業正在逐步規範化、規模化發展。今年2月,【國務院辦公廳關於加快構建廢棄物迴圈利用體系的意見】釋出,提出要加強廢舊動力電池迴圈利用;組織開展生產者回收目標責任制行動;建立健全動力電池生態設計、碳足跡核算等標準體系,積極參與制定動力電池迴圈利用國際標準,推動標準規範國際合作互認;研究制定廢舊動力電池回收拆解企業技術規範。今年3月,國務院印發【推動大規模器材更新和消費品以舊換新行動方案】,支持「動力電池更新換代」。

地方政府正紛紛出台政策,推動動力電池回收利用產業發展。地方國有企業正在積極參與動力電池回收領域,共同推動動力電池回收行業的健康有序發展,上文提到南京公用與贛鋒鋰業、南京環境集團有限公司的合作便是其中一例。

近日,上海市商務委員會釋出【上海市再生資源回收利用體系建設專項行動】,鼓勵制造企業與再生資源回收加工企業合作,建設一體化廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙等綠色分揀加工配送中心以及廢舊動力電池回收中心。

2024年4月釋出的【廣東省加快構建廢棄物迴圈利用體系行動方案】強調,要加強廢舊動力電池回收和綜合利用;強化動力電池制造、回收、利用等全過程流向管理,加強新能源汽車動力電池溯源管理,推行生產者回收目標責任制;完善廢舊動力電池回收體系,推動具備動力電池回收條件的回收企業加快發展。引導廢舊動力電池綜合利用企業規範發展,促進資源化、規模化、高值化利用;推進動力電池梯次利用產品質素認證,開展清理廢舊動力電池「作坊式回收」聯合專項檢查行動。

2024年5月,【四川省再生資源回收迴圈利用行動方案】出台,提出到2027年,除川西北生態示範區外,19個市(州)分別新(改、擴)建1~2個再生資源回收處置利用基地,支持建設報廢機動車、動力電池等精細化拆解、「無廢」拆解專案,支持符合條件的企業爭取科技創新和技術改造再貸款;同時,以成都、遂寧、宜賓、眉山等動力電池產業集聚區為重點,鼓勵企業加大廢舊動力電池回收利用先進技術研發創新,加大國內外廢舊動力電池回收利用龍頭企業引進力度,引導社會資本參與動力電池回收利用。

「地方政府出台政策支持,將有利於廢舊動力電池流向規範回收渠道,地方國有企業參與將有利於提升動力電池規範回收利用水平。」李震彪表示,行業目前正處於推動專項法規出台階段。現階段,中國出台的動力電池回收利用管理檔以政策性內容為主,相關部門正在推動專項法規的研究制定,進一步提升相關要求的約束力。

在王學雷看來,地方政府密集出台動力電池回收相關產業政策,一方面提供了補貼、稅收優惠等經濟支持,另一方面完善了規範體系,有助於推動電池回收行業快速且規範發展。國有企業參與電池回收領域,一方面豐富了電池回收市場參與主體,另一方面國有企業擁有強大的綜合實力,其參與電池回收行業,有助於行業的穩定健康發展。

從政策導向上看,中國大力推行以生產者為回收網絡主體的商業模式,要求汽車生產企業承擔動力電池回收的主體責任,引導汽車生產、動力電池生產、綜合利用等企業加強合作,透過多種形式形成跨行業聯合共同體,建立有效的市場化機制。

0 4

規範發展、加強監管、鼓勵競爭