有個朋友最近在幫一家美國公司在國內尋找服裝類供應商,美方委托了第三方對供應商做資格審查,看下他們的審查結果。

資質審查對供應商各項情況拆分了進行打分,涉及到勞動者工作環境、工作時長等等。國內服裝公司其他要求基本合格,但在工作時長方面普遍不達標。

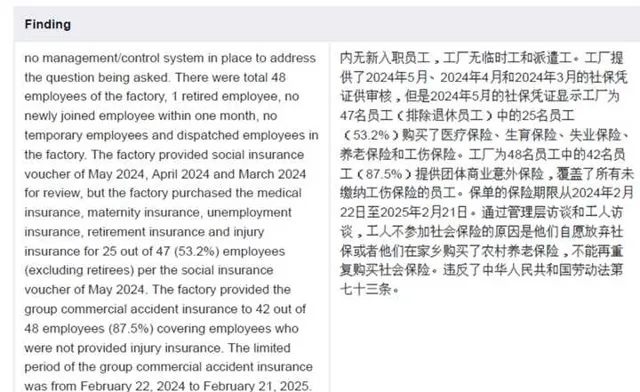

涉及到用工時長和社保的部份:

這家服裝公司屬於年產值3000萬左右的小型企業,47名員工。

月最高加班時長56小時,社保覆蓋率53.2%。

盡管第三方指出了加班時長、社保覆蓋上存在違反勞動法,但據朋友和美方溝通後,美方也較為無奈。國內的供應商根本找不到完全遵守勞動法的公司,他們也只能以勞動者自願為理由,捏著鼻子準入。但美方也提醒,美國有些NGO或工會可能會對審查結果進行二次確認,存在推翻準入結果的可能性。

扯得有點遠了,想表達的是:

1、以美國為代表的歐美已開發國家,在勞動者權益保護方面遠勝國內。甚至某些國內企業的勞動者權益的改善,也要歸功於歐美公司的供應商資質審查,才得以被動提升。

2、奇瑞的加班時長甚至超過流水線紡織工人,真-產業升級個寂寞。

奇瑞加班78.2(273.7-195.5)vs服裝月最高加班時長56小時

奇瑞:正常工作日打卡是8.5小時。以7月為例,31天裏工作日一共23天,正常工時8.5*23=195.5小時,計負荷率1,要求負荷率1.4才及格,就是195.5*1.4=273.7小時,7月至少打卡273.7小時。那汽車行業是否存在漲薪金或增加崗位的可能性,我特地去翻了下A股整車廠家的財報,想知道汽車行業的人力成本在整個制造成本的占比多少。

按照一般思維,汽車行業作為技術型密集行業,人力成本占總制造成本的比例應該相對較低,制造成本對於單位人力成本的變化相對不那麽敏感。但很遺憾,我找了BYD、上汽和長安的年報,他們都沒有完整披露這個指標,我只能用其他數據來簡單模擬。

只計算生產條線直接相關的人力成本,研發、行銷和其他職能條線不考慮。

生產人員按某網站統計的中位數月薪金1萬計算,員工+五險一金的總單人用工成本按16萬/年計算。(事實上薪金存在一定程度高估,而且五險一金不一定全交。16萬/年的人力成本存在高估)

1、BYD

員工總人數70萬人,其中生產人員52萬。註:未區分汽車業務和手機組裝業務

相比營業成本4802億,

人力成本占比:16*52/4802=17.3%

假設人力成本上升10%,成本增加1.7%,凈利潤減少26.6%。

2、上汽無數據

3、長城

員工總人數8.2萬人,其中生產人員3.6萬。

相比營業成本1390億,

人力成本占比:16*3.6/1390=4.1%

假設人力成本上升10%,成本增加0.5%,凈利潤減少8.2%。

4、長安

員工總人數4.9萬人,其中生產人員2.8萬。

相比營業成本1235億,

人力成本占比:16*2.8/1235=3.6%

假設人力成本上升10%,成本增加0.4%,凈利潤減少4.7%。

因BYD手機組裝業務數據幹擾,只看長城和長安的數據可得出:

人力成本的變動對於營業成本的影響極低,對凈利潤的影響較小。(只考慮了生產端,研發端未計入)

完全可以透過加薪或者增加崗位,來減少工作時長對於勞動者的影響。

總結一下:

一、國內企業對勞工權益極度漠視,透過強迫增加勞動時間、企業文化PUA和勞動者年齡歧視等手段來取得在海內外市場競爭中的核心有利競爭。即低人權優勢已成為國內絕大部份行業的執行邏輯。

二、汽車行業對勞動者的壓榨程度不弱於勞動密集型行業,但汽車行業完全有利潤空間,透過加薪或者增加崗位來改善勞動者權益,但他們沒有這麽做。