「綜合效率不夠好的增程不會是主流使用者體驗的終點」

更好的增程系統的體驗目標毫無疑問就是: 「盡最大可能不用油」,「盡可能拉長用電時長」,只在迫不得已用油時靠發動機和油箱兜底。所以無論是800V、5C還是更大的電池,都是在想盡辦法拉長用電時長和頻次。我們就沿著這樣的思路看看對於整車綜合產品體驗的影響。

1.

能耗效率:增程相比純電有巨大劣勢,且進步空間更小

以問界M9的增程和純電最為對比:

在純電後電機輸出功率高30kW的前提下,增程電耗(含充電損失)為22.2kWh,純電(含充電損失)為17.4kWh,如圖1。純電100度電的CLTC 630km,增程42度電CLTC 225km。總電耗相差5度電。如果考慮剝離充電損失,車端電耗的差異也在3度電左右,約20%。

增程相比純電,

電耗更差的主驅動因素是「重量更大」、「風阻更差」和「三電系統效率差異」

等。

重量更大

,增程比純電重了70kg。來源於更復雜的系統。如圖2

風阻更差

,增程為0.279,純電為0.263。差異來源於「增程器冷卻的進風量需求」和「增程系統對於車底風阻的惡化」等。如圖2。

即便考慮增程使用800V補齊三電效率差異,但重量和風阻的差異無法消除。

由於「增程」的電耗高於「純電」,所以透過加大電池提升「增程純電裏程的效率」會更低。

- 定性角度,電池更大,重量更大,需要一個更大的發動機和發電機來保證「饋電工況的效能」,而這兩者本身又進一步惡化了重量,導致「面多加水,水多加面」,邊際效應越來越嚴重。

而純電恰恰是「正向最佳化邏輯」,電耗越來越低,重量越來越輕,風阻更加極致,是正向的滾雪球效應。

2. 空間效率:增程相比純電有巨大劣勢,且進步空間更小

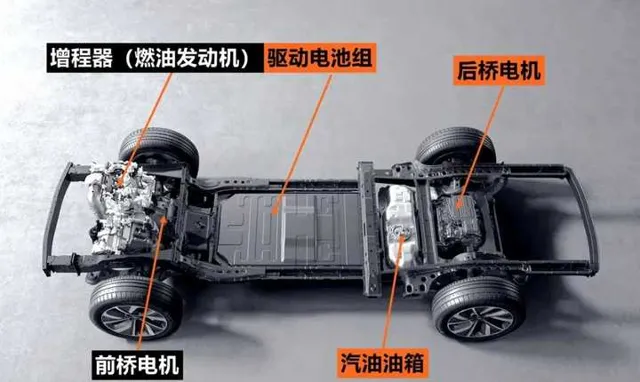

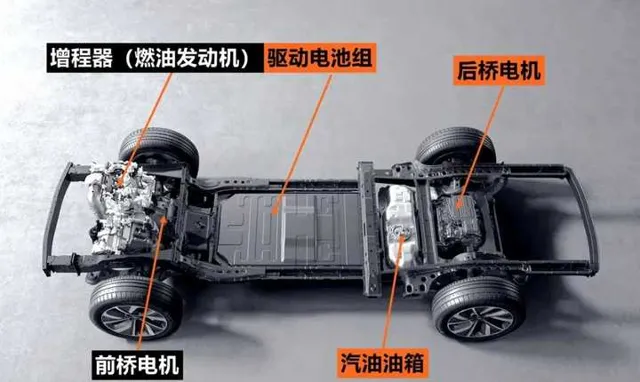

增程由於增加的油箱、發動機等部件,使得對於

下車體的空間使用顯得捉襟見肘

。如圖3。

以理想L9為例,二三排的台階和整車離地間隙最低點都時因為油箱的影響。油箱所侵占的空間則進一步限制了三電系統的可用空間,

使得後備箱沒有辦法做下沈儲物

。前艙空間則被發動機系統侵占,

基本和前備箱無緣

。即便增程可以保證乘坐空間,但儲物空間也會被大大犧牲。

如果增程車型為了更高的純電裏程,電池增大會惡化以上情況,重量增加後增程器也沒有減小的機會,所以對於空間的影響會更加顯著。

3. 成本效率:增程一度領先,但後續優勢可能不在

做產品的邏輯是用更低成本滿足更好的需求。而

「多出來的成本最後也都是消費者買單」

在電池價格高位時,增程相比純電的是有顯著成本優勢的。但當

「電池成本下降」+「增程純電裏程進一步提升」

,

兩者的成本差異會越來越小,當增程的電池大小逐步逼近純電

,增程的整體成本有可能反超純電。 從而形成「增程更貴,純電更便宜」的局面。

因為增程多出來的一套系統都沒法省電,甚至發動機還需要更大更貴,雖然油箱可以減小,但成本相對較低。

如果想要降低增程器成本,就必須犧牲「饋電體驗」,我想這顯然是當下使用者不太能接受的

。

4. 補能效率:增程還會領先,但換電跟其差距會越來越小

在增程的體驗逐步靠攏純電的過程中,增程相比普通純電的優勢就會收斂為「裏程體驗和補能體驗」。

但如前文所言,純電的能耗效率也會一直最佳化,從而縮小和增程的裏程體驗差異。

而換電站隨著保有量越來越大,補能體驗會更加像加油靠攏。

甚至以當前「車和站的配比」,在節假日的高峰期,「換電體驗有概率比加油更好」

。兩者都比充電好那自然是毫無疑問的。

至於說到快充和電池的進步,電池所以技術的進步換電同樣可以享受,而充電補能體驗的問題其實本質不是速度不夠快,是充電只能「現到現炒」的方式相比可以「預制菜式的換電」對於「功率頻寬要求更高」且「效率更低」

Blood旌旗 關於「純電技術增益,增程車都可以上」說的不錯,但「增程的效率,永遠無法和純電一樣」。因為本質上「效率的提升靠的是減法,而不是加法」

所以,綜合來看,我並不看好「增程式」的長期發展,

雖然純電在補能體驗上很難有機會和加油一樣,但是在「換電正在快速推廣」的國內市場,增程的體驗優勢相比換電會越來越小

。

當然,客觀來講,不同的動力形式滿足不同使用者的需求,只是最主流的使用者的需求終點應該不是增程。

當然也一定會有人指出,加回油箱是各家下一波產品投放大趨勢。但這並不代表絕大數人看到了本質,就像絕大多數廠家現在也只懂得加配置而並不知道如何把加上的配置的體驗做好一樣。以及不能換電。

市場也會等到第一波增程車主開始大規模換車時有所體現。