我覺得在這個時間節點,所有新能源汽車廠家都得好好反思反思。 自建充電樁是否能構成品牌護城河?

我的答案是不會, 自建充電樁是「偽護城河」。

新能源汽車廠商真正需要解決的是「相容性」和「充電網絡利用效率」問題,而非盲目追求自建樁的規模化。拿手機舉例,手機廠家要做的是網絡制式的相容,而不是自建訊號發射基站。

自建 VS 公共充電網絡

以單一品牌的體量,對於全域充電網絡而言就是杯水車薪,而且由於規模效應差,營運成本和效率無法與第三方充電樁抗衡。

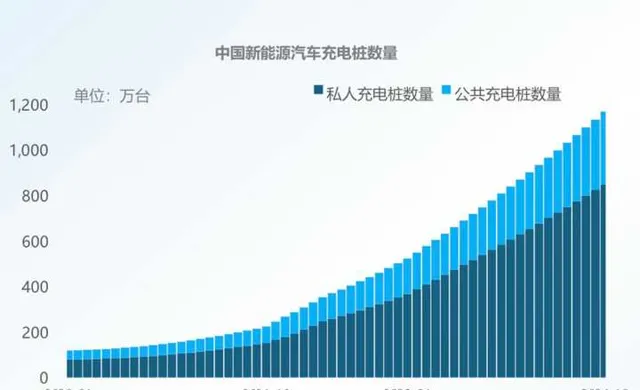

據中國充電聯盟數據,截至2024年11月,全國充電基礎設施累計數量為1235.2萬台,其中公共充電樁達到了 346萬台 。

這346萬台公共充電樁中,按小米海報公布的數據,蔚來1.4萬,小鵬0.9萬,理想0.6萬,加起來不到 3萬台 。

3/346<1%。

新能源成功無需自建充電樁

比亞迪,一個沒有自建充電樁的新能源品牌,2024年銷量即將沖破400萬台,領先全球新能源車企。

小米,一個完全沒有自建充電樁的純電汽車品牌,運動型純電轎車,單品類月銷過萬。

以上赤裸裸的現實打了很多人的臉,也打破了很多內部調研報告編造的謊言。

高效補能 VS 品牌繫結

我認為,絕大部份消費者關心的是充電網絡的密度、速度和價格,而非充電樁是否由某品牌自建。

雖說自研充電樁能提供局部場景的最優體驗,比如自動開蓋,無感支付等小眾功能,這也許會培養一部份信仰粉,但對大多數消費者的增量市場意義有限。

行業啟示

與其單打獨鬥建設自有充電網絡,不如依托更廣泛的社會資源,降低營運成本,提高使用者體驗。 不挑樁的使用者體驗才是長期的競爭力所在。