這兩天,極氪的輿論搞得挺大,而且件件都上了熱搜。

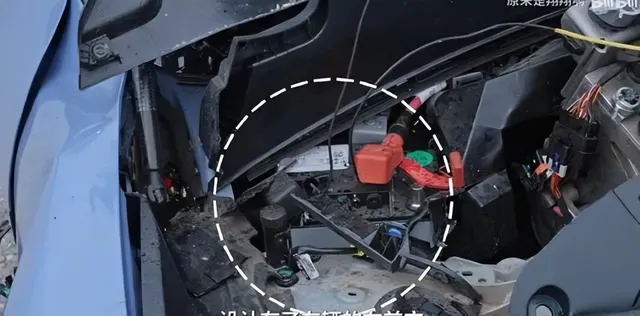

先是極氪新車釋出會之前,B站汽車博主拿著小米SU7去對撞極氪007,碰撞速度為時速60公裏,按照90%的重疊率進行碰撞。

結果顯示:極氪007在碰撞後車窗和車門均可開啟,但小米SU7卻斷電了,無法呼出求救電話。

按照該博主的說法,這是因為小米小電瓶設計在車輛右前方,碰撞後直接損壞,這也導致車門無法開啟。

然而,影片的一些鏡頭卻引發了質疑,比如前後剪輯的電池位置不一致,電池狀態不一致。

而且就在這個影片釋出後的當晚,2025款極氪001和極氪007也召開了新品釋出會。

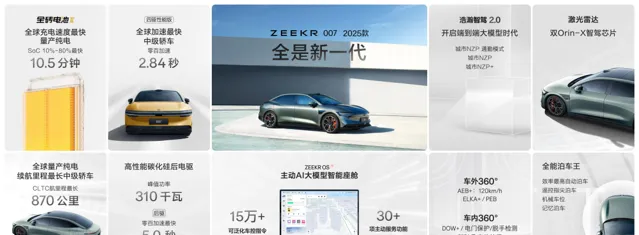

從配置上來看,新款車型的主要變化,在智駕升級。

比如,2025款極氪007全系標配激光雷達,並將智駕芯片升級為雙OrinX,這大大提高了芯片的算力。(雙OrinX光算力是508TOPS,老款只有48TOPS)

同時起售價為20.99萬元,考慮到配置參數,簡直就像是奔著小米去的。

不過,本次上新的時間實在是讓消費者詫異。

要知道,極氪001距離現款上市還不足半年。

半年就出新款車,實在是顛覆市場的認知,畢竟在很多燃油車車主的印象裏,汽車需要4年才會改款一次,1年左右的更新也無非是換個中網、輪轂、大燈什麽的。

怎麽到了新能源時代,半年不到就更新了?

考慮到極氪與小米的「恩仇錄」,不難看出極氪的焦慮。

當初小米造車的時候,就挖走了吉利的大量研發團隊,從此在江湖結下了梁子。

2023年底,極氪剛剛以2.84秒破百的成績,將一眾電車甩在身後,自證「全球加速最快中級轎車」,風頭無兩。

誰能想到,僅僅三個月後,雷軍就掏出小米SU7,以更耀眼的效能指標,更大的流量沖淡了極氪的市場影響力。

極氪定位純電運動轎車,小米也是。

極氪售價在21萬到30萬的區間,小米也是。

看來,心有靈犀的東西,不僅僅是設計,還有從配置到價格的全面競爭。

可以說,在同等定位同等價位的區間,極氪最大的對手就是小米。

而此次極氪拿出來的新款,擺明了是要打小米的弱項——智能駕駛。

從硬件上看,極氪的浩瀚智駕2.0系統與激光雷達和雙OrinX智駕芯片的智能硬件方案還能開啟全場景的城市NZP。

而小米SU7只有頂配才用到了OrinX智駕芯片。

此外,極氪還背負著集團銷售的壓力,今年1-7月,極氪汽車的交付量達到103525台,同比增長89%,總使用者也突破30萬。

但和小米不一樣,極氪是要沖擊赴美IPO的。

所以在去年的業績會上,極氪的CEO安聰慧就定下了目標:

要在2024年全年23萬台,還要推動毛利上漲,力爭「扭虧為盈」。

不過現在留給極氪的時間只有4個多月了,要想取得突破式的增長,就要拿出「王炸」品質的產品,補足自己在「智駕」上的短板。

但太短的發售周期,必然也會受到老車主的質疑,畢竟新車才提了半年,車漆都還沒剮蹭過,怎麽又有新品了?

所以怎麽平息老使用者的怒火,也考驗著極氪的智慧。

畢竟市場太卷,對於年輕的品牌來說,只有用實力去說話。

要知道,比亞迪2025款的海豹、海豹07 DM-i,也是4個多月的時間就更新了。

從數據上看,2023年1月到2024年6月,18個月的時間,中國的換代車型高達59款,全新車款,更是達到了579款,均位居全球第一!

可以說,眼下的新能源汽車的叠代速度,比智能電話還快!

今年的重磅新品基本上都是標配全國NOA地圖、端到端大模型加持、AI演算法。

如果不把新技術放到市場上,很有可能就沒銷量了。

卷,是一種被迫,升級,也是一種無奈。

新能源的出現,重新定義了汽車,讓耐用品變成了電子消費品,而電子消費品最大的特征就是「買新不買舊」。

歷史是可以借鑒的。

2016-2019年,是手機圈大洗牌的時期。

那時候中國的手機圈月月有釋出會,但現在活下來的,已經是屈指可數了。

新能源汽車亦如是,面對市場的眾多競爭對手,極氪迎著罵聲也要卷。

不如此,就難以生存。

尤其對於極氪來說,小米SU7已經處於供不應求的狀態,如果下半年產能擴大,勢必會對同級定位,同級售價的極氪造成巨大的壓力。

而在這個過程中,汽車消費者也要認識到一個新的消費認知——今天買汽車,就是買電子產品。

老款被拍在沙灘上是肯定的,不保值也是肯定的。

這是形勢所迫,也是大勢所趨,要知道在燃油車領域,一眾豪車都已經不停地降價了。

不過在這個過程中,無相君也有些許擔憂。

要知道車畢竟不是手機,承載著安全出行的使命。

新能源汽車在搶速度的同時,是否有足夠的時間去做技術測試,安全測試,會不會因此忽視了質素問題?

我還記得豐田普拉多的工程師說過:「全新普拉多研發用了6年的時間。」

他認為,想要確保汽車的高品質,需要大量的時間去測試,並希望使用者經歷十年、二十年甚至更長時間,仍能使用這款車。

包括豐田、奧迪在內的很多傳統車企,如今依然堅持48個月的開發流程。

其中有6個月時間是用來測試車輛安全和穩定性的。

新能源車呢?

短暫的出新或特許以贏得市場,但一起事故的曝光就可能毀掉品牌的全部。