近年来,中国胶原蛋白市场异常火热,俨然已经成为消费、资本市场的宠儿。据统计,中国胶原蛋白产品的市场规模从2017年的97亿元人民币,迅猛增长至2021年的288亿元人民币,年复合增长率高达31.3%,并预计将继续高速增长。

特别是重组胶原蛋白。 数据显示,重组胶原蛋白市场规模从2017年的15亿人民币飙升至2021年的108亿人民币,预计到2027年更有望达到惊人的1083亿元人民币,占据胶原蛋白市场的60%以上。

众多企业如巨子生物、聚源生物等,都积极投入研发,争相开发自有重组胶原蛋白技术,希望在激烈的市场竞争中占据先机。

资本的持续注入,为市场注入了强大的动力,同时,我们也看到了在这个领域确实存在着一些基于技术硬实力的突破。

那么,重组胶原蛋白到底是资本的游戏,还是硬实力的突破呢?

01 资本为何偏爱重组胶原蛋白

重组胶原蛋白,顾名思义,是通过生物工程技术人工合成的胶原蛋白。与传统的动物源胶原蛋白相比,它克服了潜在的病毒隐患、组织排异风险等问题,因此在医用敷料、注射填充物、人工骨支架等领域具有广泛的应用前景。特别是在抗衰领域,胶原蛋白的地位愈发凸显,成为医美行业的热门材料,吸引了一大批资本的青睐,据不完全统计,近年内有数十家企业获得了巨额的资本投入用于重组胶原蛋白的研发和生产。

从行业龙头情况看,重组胶原蛋白领域的龙头企业,锦波生物和巨子生物2024年中报均超预期。巨子生物营收增长58.2%,归母净利润增长47.4%;锦波生物的营收增长90.59%,归母净利润增长182.88%;创尔生物营业收入增长31.33%,净利润增长39.64%。 在整体消费景气度低迷的情况下,但重组胶原蛋白的热度一直不减,也让更多人关注到了重组胶原蛋白广阔的市场空间。

▲头部美护公司2024年中报情况

02 重组胶原蛋白的技术难题

提及胶原蛋白,就不得不说「三螺旋结构」, 目前市面上大规模量产的重组胶原蛋白多为单链结构,三螺旋结构在技术上还很难实现产业化。

由于全长氨基酸序列很难表达出来,尤其像羟脯氨酸对于重组的表达几乎是难以完成的挑战,由于大分子量、重复的 GXY 序列和复杂的翻译后修饰,在原核大肠杆菌系统中表达天然胶原蛋白仍然是一个重大挑战, 几乎不可能表达出与人100%一致的氨基酸序列。

现阶段市场上的产品表达体系中以大肠杆菌、酵母为主,但是由于大肠杆菌表达体系缺乏使胶原蛋白三螺旋结构稳定的羟基化酶,因此生产重组人源化胶原蛋白在大肠杆菌基本无法实现与人一致的完整氨基酸序列。

酵母工程菌能实现重组胶原蛋白羟基化的过程,但产生的重组胶原蛋白多为同源三聚体(II、III型),对于异源三聚体(如I型)的生产较为困难,所以这也就是我们看到市面上的产品基本都是重组III型胶原蛋白。

因而,制备具有三螺旋结构的重组胶原蛋白,是该领域技术突破的重点。难点则在于基因片段选择及三螺旋结构的稳定性。

03 每家重组胶原都有自己的独家优势片段?

目前重组类的胶原蛋白更多是利用不同的表达体系, 基于胶原蛋白序列表达片段并进行不同的重复或拼接,所以不同的品牌有不同宣传的优势片段。

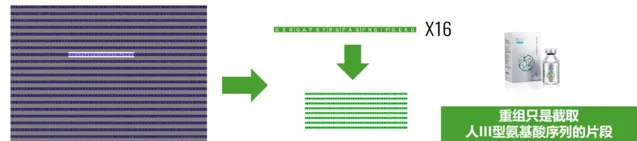

以山西锦波的薇旖美为例,就是采用人的III型胶原蛋白中的Gly483-Pro512片段,通过重复该序列16次来制备柔性重组人源化胶原。

随着入局者的增加,差异化布局竞赛已经开始,部分企业开始研发II型、XVII型重组胶原蛋白。

企业与资本的不断加入,重组胶原蛋白市场的竞争格局或被改写,但这也要求入局者不仅在技术、产业化层面有足够积累,还要时刻洞悉市场变化、把握发展趋势。

在这个不断演进的赛道上,技术的突破和应用场景卡位是持续存在的竞争。让我们拭目以待,观察这场美与科技、新旧势力的较量如何展开。

2024年10月25-27日,深圳会展中心,第七届紫亚兰国际大会将盛大启幕,邀您共赴美丽之约,与国内外医美权威领袖、专家深入探讨医美行业发展新趋势!