潮新闻客户端 记者 吴朝香 通讯员 鲁青 许紫莹 设计 王喆

提到PET你能想到什么?是做肿瘤检查的PET-CT?还是仅为一种传统医学影像检查手段?在浙江大学医学院附属第二医院(以下简称「浙大二院」)PET中心/核医学科,PET分子影像技术在疾病诊治上的能力远超出你想象。

「我们可以利用PET分子影像精准找到儿童癫痫的病灶,也能提早十年甚至更早检查到阿尔茨海默症初期症状,在未来,可能还将实现凭借PET分子影像判断肿瘤病理。」 浙大二院PET中心/核医学科主任张宏表示。

在普通人看来,这些像是脑洞大开的跨界,张宏却已经带领团队在这个领域研精极虑30多年。他们绘制出PET分子影像的美丽画卷,让我们一次次看到「科幻」如何照进现实。

受访者供图

国外归来

筹建省内首家PET医学中心

上个世纪90年代,浙大二院决定在浙江大学的支持下组建省内第一家PET医学中心,张宏参与了筹建。彼时,他已在日本英国学习、工作十年,一直专注于核医学、分子影像学研究,他也是为数不多的在国外专门攻读核医学的博士。

「我在日本开始学习核医学。当时日本的医学水平居世界前列,核医学特别是PET分子影像学发展很快;国内在这些方面还比较薄弱,我希望能尽自己的力量缩短差距。」

核医学分子影像,听起来就很烧脑,儒雅的张宏却讲解得深入浅出。

核医学分子影像学是医学影像的重大突破,如果说传统的医学影像是「看得到」,那么核医学分子影像则是进一步实现「看得早」。

「传统的X射线、超声、磁共振能够看清楚解剖结构上的变化,能判断出病灶在哪里、有多大等,但它在判断疾病的性质方面有一定的局限。」 张宏解释道,从疾病进展角度看,到结构变化的阶段,大部分已经是中晚期了。

核医学分子影像学则能「看」到生物学上的变化,比如代谢、基因、蛋白、免疫、病理,这也就意味着对疾病可以更早期识别,同时诊断也会更精准。依赖于此,疾病治疗全过程也能可视化监测,动态调整治疗决策。

「所以核医学不是一个简单的医技科室,它是可以诊断和治疗的临床科室。」张宏表示,目前在浙大二院,核医学有独立的门诊,在多个院区将建立独立病房。

受访者供图

精准找到致痫灶位置

显著提升检出率

多年来,张宏带领团队不断创新、研究,探索核医学的奥秘,斩获多项具有国际引领性的成果。核医学到底有多「黑科技」,我们也能从这些研究中窥其一二。

癫痫是一种常见的神经系统功能障碍,以脑内神经元异常放电为特征,儿童癫痫约占癫痫群体的40%。治疗儿童癫痫很重要的一步就是精准检出癫痫病灶,简单来说,就是要能精准定位到脑内哪个区域的神经元出现了异常。

「PET/CT因为足够灵敏、特异、精准,所以可以有效用于儿童癫痫的临床诊断。」张宏表示,不像肿瘤有占位,癫痫是没有器质性改变的功能异常,常规影像方法无法看到这种改变,但PET可以看到脑内生物化学变化。

简单来说,葡萄糖是脑内细胞唯一能量来源,癫痫发作时,会引起癫痫灶局部葡萄糖代谢的变化和异常,而葡萄糖可以作为PET检测中的一种分子影像探针,通过这个分子影像探针,在PET检测中,就能判断出致痫灶的位置。

有些儿童癫痫患者只能通过药物治疗,也就是非手术治疗。

「药物治疗可能会带来一些脑内损伤,这些特异性变化也只有PET能看得出。」张宏团队自2013年起,联合儿科、神经内科、神经外科开展了系列临床研究,历经近十年建立了有效评估非手术药物治疗癫痫患儿严重程度的影像诊断新方法,显著提升致痫灶检出率和脑认知功能评价能力。

除此之外,张宏还建立了PET-MRI融合技术,可以发现之前被忽略的病灶,或者确定之前可疑的病灶,为临床决策提供更精准的参考。

张宏庞大的研究数据库中记载了系列PET-MRI融合技术介导癫痫灶高精度切除的病例:一位7岁的女孩,局灶性难治性癫痫6年,在PET-MRI融合的指引下,发现右侧额中回一个被忽略的病灶,并确认此为致痫灶,进行了手术切除;一位4岁女孩患有癫痫2年,在PET-MRI融合的指引下,确认了之前的一处可疑病灶,位于右侧额中回,患者直接进行了手术切除,预后效果很好。

受访者供图

迄今为止,浙大二院核医学中心已为1000多位儿童癫痫患者进行PET分子影像诊断,放眼全球,这都是一个庞大的「数据库」。

基于长期的临床实践和对现有的临床应用的系统梳理,张宏和团队领衔制定国际首个儿童癫痫PET分子影像诊断共识与实践指南。

这份指南针对儿童癫痫PET/CT的临床指征、患者准备、药物活度、图像采集、数据处理、图像解读、报告结构等临床检查提出了标准化流程。在这个标准下,浙大二院致痫灶的检出率为80%,和传统方法相比,提高了40%。

牵头制订4部国际共识指南

可让阿尔茨海默症早诊10年

阿尔茨海默症被称为「沉默的橡皮擦」,作为一种神经系统退行性疾病,对它的诊治一直是个世界性难题。「早筛、早诊、早治」是阿尔茨海默病防治的「三驾马车」。如何早发现?PET大有可为。

「目前认为阿尔茨海默的病因是大脑内β-淀粉样蛋白沉积、tau蛋白过度磷酸化等,它的隐匿性很强,周期最长有20多年,病变初期没有症状,普通检测方法也无法检出,但通过PET可以及早发现脑内异常蛋白沉积,为确诊疾病提供关键证据。」张宏解释,这种检测需要借助分子影像探针,这是一种注射性药剂,类似于显像剂,注射到患者体内后,再用PET检测,病变部分就会特殊显现。

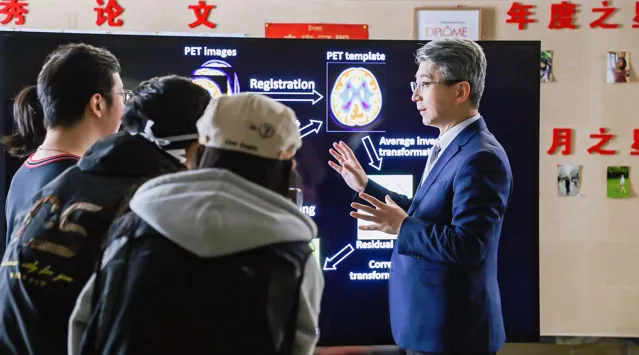

张宏展示了一份团队进行的淀粉样蛋白沉积实验结果,在PET分子影像下,无症状者、轻度认知障碍患者、阿尔茨海默症患者的淀粉样斑块呈现由无到有、由少到多的脑内分布特点。

这样的检测方法意味着,在淀粉样沉积初期,也就是疾病的早期,阿尔茨海默症患者就可以被诊断,甚至可早诊10年,「抢」下治疗黄金期;同时也可以通过沉积程度来判断疾病进展、发展阶段。

基于这方面的研究,张宏和团队领衔制订了阿尔兹海默病PET分子影像诊断国际共识指南。

从儿童癫痫到阿尔茨海默症,再到帕金森病,在张宏的带领下,浙大二院核医学科领衔美国、意大利、西班牙、瑞士、日本和国际学术组织,主持制订了四部神经系统疾病分子影像诊断国际共识指南。

通常,很多人都自然地将PET和肿瘤联系在一起。实际上,在浙大二院,不仅是肿瘤学科,核医学诊治覆盖几乎全部重大复杂疑难疾病,涵盖神经学科、肿瘤内科、儿科、血液、呼吸、胸外、骨科、泌尿、精神科、普外等。

「在我们PET医学中心,神经疾病患者和肿瘤患者的占比基本相当。」张宏说,这依赖于医院独特而高精尖的核医学技术。

受访者供图

像选饮料一样合成「影像哨兵」

在前沿领域抢占领跑地位

20年前,学有所成的张宏从国外归来时就定下方向:核医学学科要聚焦临床问题,从临床需求出发,推动交叉研究,培养交叉学科人才,在若干前沿领域抢占领跑地位。

PET检查技术最关键的是分子影像探针,这是一种特异性的显像剂,它好比是哨兵,注射进人体后,可以在人体内巡逻,和病灶上的特定受体结合,并留下特殊标识,方便医生辨识、查找到病灶。

但是,PET分子影像探针是「一把钥匙开一把锁」,不同的疾病需要不同的探针,而这种影像探针的合成需要一种特殊设备。

「以前我们的合成设备都依赖进口,不同的探针还需要不同的合成设备,这也就意味着每次合成探针都须面对同样疾病的患者,如果患者人数少,还需要等待足够的临床病人来降低成本。」张宏说。

工欲善其事,必先利其器。

张宏团队决心摆脱对国外合成仪的依赖,研发拥有自主知识产权的国产化合成仪。

2019年,经过12年的努力,浙大二院核医学团队研发出了国产「PET分子影像探针微流控模块化集成合成系统」,这项成果获教育部科学技术进步一等奖、全国发明展览会金奖、日内瓦国际发明展金奖。

「目前,浙大二院核医学科日常可以自主合成近20种分子影像探针,设备也比原来轻便,在同台设备上能合成不同分子影像探针。」张宏打了个形象比喻:把芯片插入仪器,需要什么试剂,就像在饮料机上选饮料,根据需求选择即可。

基于对核医学的研究和多年实践,张宏还在国际上提出「透明病理」理论。

「分子影像可以将人体各种生物特征通过无创影像方式系统性、全尺度‘透明化’。」 张宏表示,希望未来能够实现基于分子影像的病理学实践模式,「比如现在的肿瘤治疗中,需要通过手术病理切片确定肿瘤类型,接下来,可能实现做PET分子影像就能看病理,这也是医学影像的终极目标之一。」

如今的浙大二院核医学科主持系列国家重大科技任务;共建「世界级亚洲分子影像研究中心」;在2023年度中国医院科技量值与2019-2023五年总科技量值(核医学)中位居全国第九,学术声誉全国第一;建立了一支包含长江学者、国家杰青的高水平医疗队伍,培养了大批临床交叉学科骨干人才;被国际学科评估认为是「中国同类学科中最好的学科,也是世界领先的核医学分子影像学科之一」。

在张宏看来,这些成绩源于团队的努力,也离不开医院的支持,「我现在还记得,我们的PET中心刚建成时,王建安书记就经常来我科探讨工作进展和学科发展。」

对于未来,张宏有更大的期待:在医学领域,核医学可以发挥更大的力量,着眼于人类大健康,很多问题都值得去研究。「我们努力成为立足杭州、辐射中国、面向世界的创新策源地。」

「转载请注明出处」