你有没有听过这样的说法:「气血不足就多吃补品,吃得越多越好。」听起来似乎很有道理,但现实却常常打脸。

很多女性一边大把吃着阿胶、红枣、枸杞,另一边却发现身体状况不见好转,甚至出现失眠、长痘、胃胀等问题。

这是为什么?难道补品吃错了?还是身体出了什么大问题?中医告诉我们,气血亏虚并不是单纯的「虚」,有时候它还藏着「实」,必须「清实后补虚」,才能真正解决问题。

这背后的科学逻辑是什么?「清实」和「补虚」又该如何操作?今天,我们就来一探究竟。

什么是气血亏虚?

气血亏虚是中医中的一个重要病理概念,主要指人体内气和血不足,无法滋养脏腑和全身。中医认为,气为人体的动力,血为人体的「营养液」,二者缺一不可。若气血不足,人体就会出现「供养不足」,表现为面色苍白、疲惫乏力、头晕耳鸣等症状。

但气血亏虚有一个隐藏的「陷阱」——很多时候,表面看似「虚」,实则是体内存在「实」的阻碍。 比如,脾胃功能失调导致积滞,或是湿热阻滞经络,这些「实邪」会干扰人体的正常运行,让补品无法有效吸收。 就像灌溉农田时,若水渠被堵塞,再多的水也无法流入田地。

那么,气血亏虚的女性,除了疲惫乏力外,还可能有哪些表现呢?

案例分享:补品越吃越虚?

一位30多岁的女性,过去几年一直被疲劳、月经量少、失眠困扰。她尝试了各种补品,像是阿胶糕、红枣水、当归煲汤,每天坚持不懈,但状况却不见好转,反而出现了口苦、胃胀、甚至便秘的现象。

到医院检查后发现,她的脾胃功能出了问题,湿热积滞严重,导致补品根本无法被身体吸收。医生建议她停止进补,先调理脾胃,清理体内湿热。仅仅两个月后,她的失眠和疲劳就大大改善。

气血亏虚的三大表现

1.疲惫不堪,怎么睡都不够

气血亏虚的女性常常感到精神不足,睡眠再多也无法恢复元气。比如早上醒来时,身体依然像被掏空了一样,双腿无力,脑子昏沉。这种状态常见于生活压力大、饮食不规律的上班族,尤其是长期熬夜的人群。

这背后的原因是「气」不足,无法推动血液正常循环,导致全身供氧不足。就像一辆没油的车,勉强启动也只能慢慢爬行。中医认为,这种情况需要先调理脾胃,补充气血,让身体的「动力系统」恢复正常。

2.面色苍白,月经不调

女性气血亏虚最直接的表现,是面色苍白无华,经期紊乱甚至量少色淡。月经是气血运行的重要「晴雨表」,当身体气血不足时,就会影响月经的正常周期。

很多人会觉得,只要多吃补血的食物,比如红枣、当归,就能解决问题。但中医指出,如果气机不畅,或者体内有湿热阻滞,这些补品只会加重身体的负担,导致症状更加复杂。

3.胃胀、便秘,补品无效

气血亏虚的女性常常伴有消化功能的减弱,表现为胃胀、食欲不振、便秘等。这种情况下,即便吃了再多的补品,身体也无法吸收,反而可能因为消化不良而加重胃肠负担。

中医讲究「脾胃为后天之本」,脾胃就像人体的「运输站」,负责将食物转化为气血。如果脾胃功能受损,补品就会变成「多余的垃圾」,堆积在体内,引发湿热和毒素。

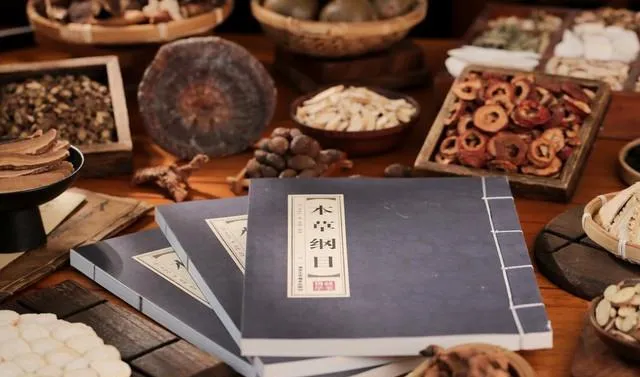

中医:先清实后补虚

中医强调「虚不受补」,也就是说,当体内有「实邪」存在时,单纯进补不仅无效,还可能适得其反。那么,如何清实后补虚呢?

第一步:清实

清实的重点是疏通体内的「堵塞」,比如湿热、痰浊、积滞等。中医常用的方法包括:

调理脾胃 :通过健脾化湿的药物或食物,比如山药、薏米、陈皮,帮助清理体内的湿气。

清热解毒 :针对湿热严重的情况,可以使用蒲公英、金银花、莲子心等清热药材。

促进代谢 :通过运动或针灸,帮助身体疏通经络,排出多余的湿气和毒素。

第二步:补虚

清理完「实邪」后,再根据个人体质选择适当的补品。比如:

气虚者可以用黄芪、党参煲汤;

血虚者则可以选择当归、熟地等补血药材;

气血两虚者可以同时使用阿胶、枸杞等滋补品。

需要注意的是,补虚的过程一定要循序渐进,过于急躁只会适得其反。

西医:从营养与代谢入手

从西医的角度来看,气血亏虚可以对应为贫血、营养不良或慢性疲劳综合征等问题。西医强调以下几点:

-

补充铁和维生素 :女性气血不足,常因缺铁性贫血引起。可以通过富含铁的食物(如动物肝脏、菠菜)以及维生素C(促进铁吸收)来改善。

-

改善吸收功能 :如果消化功能较弱,可以适当服用益生菌,调节肠道菌群,提高营养吸收率。

-

缓解疲劳 :适量运动和心理调节,可以帮助改善慢性疲劳状态。

西医同样强调,针对胃肠功能较差的人群,需要先解决消化问题,再逐步补充营养。

结语

女性气血亏虚并非单纯的「虚」,有时候它还隐藏着「实」的问题。中医的「清实后补虚」理念告诉我们,调理身体需要分步进行,而西医的科学分析也为我们提供了更精准的参考。与其盲目进补,不如先了解自己的身体状况,从根源上解决问题。

关于气血亏虚的调理方法,你有什么好的经验或看法?欢迎在评论区一起讨论!

参考文献

-

国家中医药管理局:【中医基础理论】,2022年修订版

-

【中国临床医学杂志】:气血亏虚的现代医学研究与治疗进展,2023年第5期

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,属于「艺术加工」,意在科普健康知识请知悉!如有身体不适请咨询专业医生!