在佛陀时代,有位名叫善贤的比丘,他天资聪颖,悟性很高,但每次打坐没多久就会腰痛难忍。这件事困扰了他很久,他去请教了很多长老,却始终找不到原因。

一天,善贤来到佛陀跟前,恭敬地问道: 「世尊,弟子每次打坐没多久就会腰痛难忍,不知是何缘故?」

佛陀微笑着看着善贤说: 「善男子,你的问题不难解决。不过在告诉你答案之前,我想请你先回答我几个问题。」

善贤立即表示愿意回答佛陀的问题。

佛陀问道: 「你平时坐着的时候,会觉得腰痛吗?」

善贤摇头说: 「不会,世尊。我平时坐着的时候从不觉得腰痛。」

佛陀又问: 「那你平时站着的时候,会觉得腰痛吗?」

善贤再次摇头: 「也不会,世尊。我站着的时候也不会腰痛。」

佛陀接着问: 「那你走路的时候,会觉得腰痛吗?」

善贤依然摇头: 「不会,世尊。我走路时从不觉得腰痛。」

佛陀笑着说: 「既然如此,那你为何独独在打坐时会觉得腰痛呢?」

善贤一时语塞,不知如何回答。

佛陀慈祥地看着善贤,缓缓说道: 「善男子,你的问题其实很简单。你之所以会在打坐时感到腰痛,是因为你对打坐这件事本身产生了恐惧和排斥。」

善贤惊讶地问: 「世尊,弟子一直很渴望能够打坐修行,为何会对打坐产生恐惧和排斥呢?」

佛陀解释道: 「你对打坐产生恐惧和排斥,并非出于有意识的抵触,而是因为你内心深处对修行的结果存有疑虑和担忧。

你害怕通过打坐而获得更深层次的觉悟,因为那意味着你必须放下许多世俗的执着。

这种无意识的恐惧,就表现为你身体的抗拒,也就是腰痛。 」

善贤恍然大悟,他跪下来对佛陀说: 「世尊,您说得太对了!弟子一直以为自己渴望修行,却没想到内心深处竟然在抗拒。请问应该如何克服这种恐惧呢?」

佛陀微笑着说: 「善男子,要克服这种恐惧,首先要认识到它的存在。

你已经迈出了重要的一步。

接下来,你要做的就是放下对结果的执着,专注于当下的修行过程。

不要去想通过打坐能获得什么,而要把注意力放在呼吸上,放在当下的每一个瞬间。 」

善贤认真地听着,不住地点头。

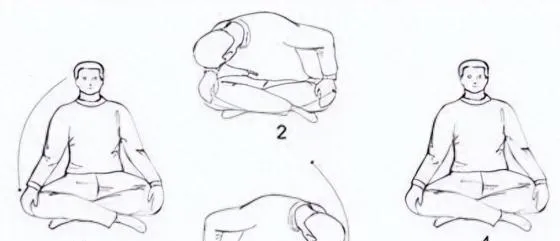

佛陀继续说道: 「你还要调整自己的坐姿。

很多人在打坐时,会不自觉地绷紧全身,特别是腰部。

这样不仅无法入定,反而会引起腰痛。

正确的做法是,保持脊背挺直,但不要僵硬,要让全身放松。

想象你的身体如同一棵挺拔的大树,既有力量,又充满柔韧性。 」

善贤恭敬地说: 「谢谢世尊的教导,弟子一定会努力练习。」

佛陀慈祥地看着善贤,说: 「善男子,修行如逆水行舟,不进则退。

你要记住,打坐只是修行的一种方式,真正的修行是要将佛法运用到生活中的每一个细节。

无论是行住坐卧,还是言谈举止,都要时刻保持正念。

这样,你不仅能够克服打坐时的腰痛,更能在修行的道路上不断精进。 」

善贤听完佛陀的教导,内心充满了喜悦和感激。他向佛陀深深地鞠了一躬,然后退下去开始练习。

从那天起,善贤按照佛陀的指导,调整了自己的心态和坐姿。

他不再执着于打坐的结果,而是专注于当下的每一个呼吸。

渐渐地,他发现自己不仅能够长时间打坐而不感到腰痛,更重要的是,他的内心变得越来越平静,智慧也日渐增长。

这个故事很快在僧团中传开了。许多比丘都从中受益,克服了打坐时的各种困难。他们明白了,修行的障碍往往来自于自己的内心,而不是外在的因素。

故事并未就此结束。善贤的经历引发了僧团中更深层次的讨论。有一天,一位年轻的比丘向大迦叶尊者请教: 「尊者,我们都知道打坐是修行的重要方法,但为什么有些人即使不打坐,也能获得很高的觉悟呢?」

大迦叶尊者微笑着说: 「善哉!善哉!你问了一个很好的问题。打坐确实是修行的重要方法,但它并不是唯一的方法。佛陀教导我们,真正的修行是要在日常生活中时刻保持正念。」

年轻比丘继续追问: 「那么,不打坐的人是如何修行的呢?」

大迦叶尊者解释道: 「修行的本质是觉知。无论是打坐、经行,还是日常生活中的一举一动,只要我们能够保持觉知,都是在修行。有些人在日常生活中就能保持高度的觉知,这也是一种很好的修行方式。」

另一位比丘插话说: 「但是尊者,我们常听说打坐能够帮助我们更快地达到觉悟,这是真的吗?」

大迦叶尊者点点头,说: 「打坐确实有其独特的优势。

在静坐中,我们能够更容易地观察自己的身心,看清楚自己的念头和情绪。

但这并不意味着不打坐就无法觉悟。

关键在于,无论我们采取什么方式修行,都要保持正念和觉知。 」

这时,阿难尊者也加入了讨论。

他说: 「我想起了佛陀曾经教导过的一个故事。

有一位国王的大臣,他每天都忙于处理国事,根本没有时间打坐。

但他在处理每一件事情时,都保持高度的专注和正念。

最终,他也获得了很高的觉悟。 」

大迦叶尊者赞同地说: 「没错,这个故事很好地说明了修行的本质。无论我们身处什么环境,做什么事情,只要能够保持正念和觉知,就是在修行。」

年轻的比丘们听得入神,纷纷点头称是。

这时,一位年长的比丘提出了一个新的问题: 「尊者,我们都知道修行的目的是为了解脱,那么在日常生活中修行,如何才能不被世俗的事务所困扰呢?」

大迦叶尊者沉思片刻,然后说: 「这是一个很好的问题。要在日常生活中修行而不被世俗事务所困扰,关键在于’不住相’。无论我们在做什么,都要保持一颗清净的心,不执着于事物的表象。」

阿难尊者补充道: 「就像佛陀在【金刚经】中所说的:’应无所住而生其心。’我们要学会在做事的保持内心的清净和自在。」

大迦叶尊者点头赞同,接着说: 「除此之外,我们还要学会’随缘不变,不变随缘’。面对世间的种种变化,我们的内心要保持如如不动,但同时又能随着因缘的变化而灵活应对。这就是真正的智慧。」

听到这里,比丘们都陷入了沉思。他们意识到,真正的修行不在于形式,而在于内心的觉知和智慧。无论是打坐还是处理日常事务,关键都在于保持正念,不被外境所迷惑。

大迦叶尊者见大家都在认真思考,便继续说道: 「其实,我们每个人都有自己的修行方式。有些人适合打坐,有些人适合经行,有些人则在日常生活中修行。重要的是找到适合自己的方法,并且坚持不懈地练习。」

阿难尊者补充说: 「就像佛陀教导我们的八正道一样,我们要在日常生活中实践正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念和正定。这才是全面的修行。」

大迦叶尊者赞同地点点头,说: 「确实如此。修行不是逃避现实,而是要在现实生活中觉悟。我们要学会在日常生活中修行,把每一件事情都当作修行的机会。」

听完大迦叶尊者和阿难尊者的开示,比丘们都感到受益匪浅。他们明白了,无论是打坐还是日常生活,都可以成为修行的道场。重要的是要保持正念和觉知,不被外境所迷惑。

从那以后,善贤和其他比丘们都更加努力地修行。他们不仅在打坐时保持正念,也在日常生活中时刻觉知。渐渐地,他们的智慧和慈悲心都得到了提升,在修行的道路上不断精进。

这个故事流传开来,不仅在僧团中产生了深远的影响,也让许多在家居士受益。

人们明白了,修行不仅仅是在寺院中打坐,更重要的是在日常生活中保持正念和觉知。

无论是面对生活中的快乐还是痛苦,都要以平等心来对待,这才是真正的修行。

这个故事并未就此结束。

它引发了人们对修行本质的深入思考。

有一天,一位年轻的居士来到寺院,向大迦叶尊者请教: 「尊者,我听说了善贤比丘的故事,也明白了日常生活中修行的重要性。

但是,我发现自己在工作和生活中经常会失去正念,被各种情绪和欲望所困扰。

请问该如何克服这些障碍呢? 」

大迦叶尊者慈祥地看着这位年轻人,说: 「善哉!你能意识到这个问题,已经迈出了重要的一步。要知道,即使是久经修行的人,有时也会被情绪和欲望所困扰。关键在于我们如何面对这些障碍。」

尊者接着解释道: 「我们要学会观察自己的心。当情绪或欲望生起时,不要立即压制或否定它们,而是要客观地观察它们。就像站在河岸上看河水流过一样,让这些念头和情绪自然地流过,不要执着。」

年轻的居士若有所思地点点头,又问道: 「但是尊者,有时候这些情绪和欲望会非常强烈,让人难以控制。这种情况下该怎么办呢?」

大迦叶尊者微笑着说: 「这时候,我们就要运用佛法的智慧。比如,可以思考无常的道理。所有的情绪和欲望都是无常的,它们会生起,也会消失。当我们深刻理解这一点时,就不会被它们所困扰。」

阿难尊者这时也加入了讨论,他补充道: 「除此之外,我们还可以修习慈悲心。当我们的心被慈悲所充满时,负面的情绪和欲望就会减弱。就像阳光照射时,黑暗自然消失一样。」

年轻的居士听得很认真,但他还是有些困惑: 「尊者,这些方法听起来很好,但在实际生活中应用起来似乎很难。有什么简单直接的方法吗?」

大迦叶尊者理解地点点头,说: 「确实,在日常生活中保持正念并不容易。

但是,我们可以从一些简单的练习开始。

比如,你可以每天抽出一些时间,专注地观察自己的呼吸。

只要专注于呼吸,不去想其他的事情。

这看似简单,但却是非常有效的修行方法。 」

阿难尊者补充说: 「另外,你也可以在日常生活中选择一些特定的时刻来练习正念。比如,每次喝水的时候,都要注意感受水的温度、味道,以及吞咽的过程。通过这样的练习,我们可以逐渐将正念融入到生活的各个方面。」

年轻的居士听了这些建议,感到豁然开朗。他恭敬地说: 「感谢两位尊者的教导。我明白了,修行并不是要逃避生活,而是要在生活中修行。我会努力将这些方法运用到日常生活中。」

大迦叶尊者欣慰地说: 「很好,你已经理解了修行的本质。

记住,修行是一个长期的过程,需要我们持之以恒地努力。

不要期待立即看到结果,也不要因为暂时的失败而气馁。

只要我们保持正念,不断精进,终会看到修行的成果。 」

阿难尊者也鼓励道: 「就像佛陀所说的,’千里之行,始于足下。’只要我们迈出第一步,并且坚持下去,就一定能在修行的道路上不断进步。」

年轻的居士听完两位尊者的开示,内心充满了感激和决心。他向两位尊者深深地鞠了一躬,然后离开了寺院,开始了自己的修行之旅。

这个故事很快在佛教界传开了。人们从中学到,修行不是逃避现实,而是要在现实生活中觉悟。无论是面对生活中的快乐还是痛苦,都要以平等心来对待,时刻保持正念和觉知。这才是真正的修行之道。

从此以后,越来越多的人开始在日常生活中修行。

他们不再局限于寺院和打坐,而是在工作、生活的方方面面都保持正念。

渐渐地,他们发现自己的内心变得更加平静,智慧也日渐增长。

他们明白了,真正的修行,就是要在日常生活中觉悟,让每一个当下都成为修行的机会。

这个故事不仅启发了当时的人们,也给后世的修行者带来了深刻的启示。

它告诉我们,无论我们身处什么环境,做什么工作,只要我们能够保持正念和觉知,就能在日常生活中修行,逐步达到觉悟的境界。