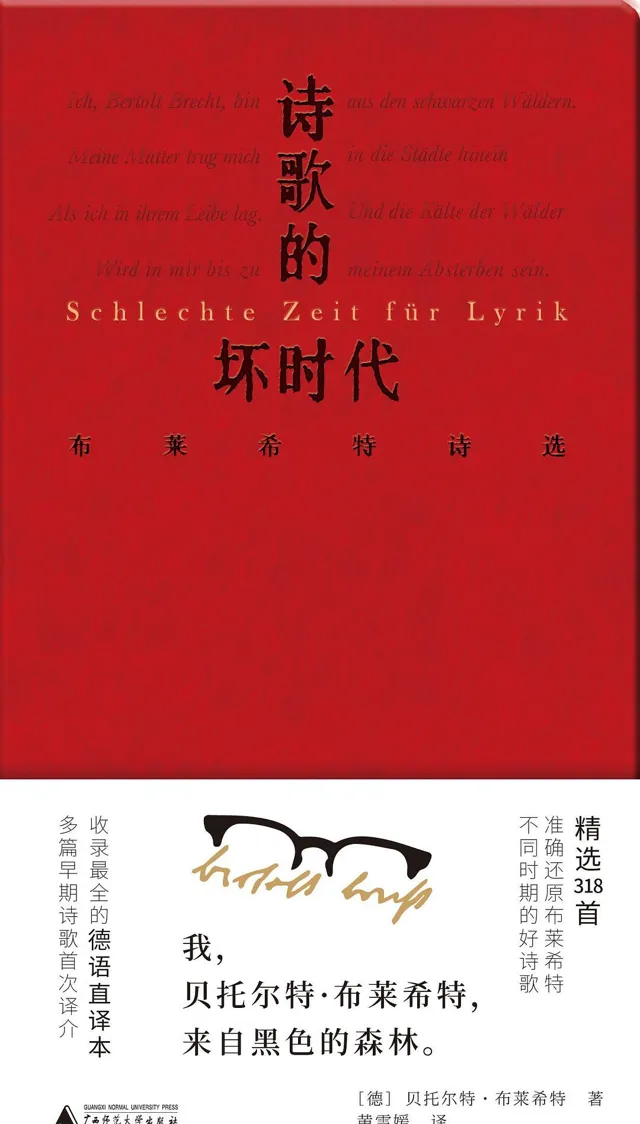

【诗歌的坏时代:布莱希特诗选】,[德] 贝托尔特·布莱希特著,黄雪媛译,广西师范大学出版社丨上海贝贝特,2024年1月版,516页,88.00元

龙年来了。温煦的阳光也来了。无论是路上的风雪冰凌,还是被惨绿的箭头刺痛的目光,顷刻之间都在年复一年的祝福贺语中消失。这时读德国著名戏剧家、诗人贝托尔特·布莱希特(Bertolt Brecht,1898-1956)的【诗歌的坏时代:布莱希特诗选】 ,发现年轻的布莱希特已经懂得这样安慰自己:「我总是想:一切都会好起来。/ 春天已来临,好时代将来临 / 消逝的日子已回归 / 爱,已重新启程,不久一切将如同往昔。」(126页)既然谈到「好时代」,那么,什么是「坏时代」?既然写诗,那么,诗歌何为?

这是关于时代、诗歌和诗人的大哉问。布莱希特在【诗歌的坏时代】中这样回答:「两个声音在我内心争吵 / 苹果树开花带来的喜悦 / 和粉刷匠演讲引发的恐惧。/ 但只有后者驱使我 / 走向书桌。」(285页)在果树开花的喜悦与希特勒带来的恐惧之间,诗人只被后者驱使,发出反抗的声音。这是布莱希特的诗歌和戏剧中最尖锐、最有力量的回答,是今天还在写诗、读诗最重要的理由。想起苏联诗人约瑟夫·布罗茨基(Joseph Brodsky,1940-1996)关于诗与时代的关系的名言是「诗与帝国对立」——这可以看作是读布莱希特这本【诗歌的坏时代】的导语之一。

当人们谈起布莱希特的时候,恐怕更多了解的是他在戏剧创作和理论方面的巨大贡献与影响,但实际上他在诗歌领域的贡献同样巨大。他一生写了两千多首诗歌,乔治·斯坦纳曾说诗歌对于布莱希特来说几乎就是一场探访和呼吸,认定布莱希特是那种「非常罕见的伟大诗人现象」,并把布莱希特与里尔克并列为「二十世纪上半叶最伟大的两位德语诗人」。更重要的是,从诗人与时代的关系来看,「他的诗歌是一个时代写在墙上的不可磨灭的题辞」(恩斯特·费舍尔)。对于中国读者来说,布莱希特诗歌也不会太陌生,早在八十年代就有过湖南文艺社的【布莱希特诗选】,前几年有黄灿然翻译的【致后代: 布莱希特诗选】(译林出版社,2018年),现在这部【诗歌的坏时代】据称可能是目前收录最全的布莱希特德语直译本,收入不同时期的诗歌三百十八首。译者写了长篇译序,较为全面地介绍了布莱希特诗歌的创作历程和相关评述,是一个很好的读本。

布莱希特生活的魏玛共和国诞生于重重危机之中,激烈的党争、分裂的社会、极端主义左、右翼的对抗性政治以及喧哗撕裂的公共舆论构成魏玛时期的政治。在另一方面,魏玛的伟大成就不容抹杀和忽视,正如历史学家埃里克·韦茨(Eric D. Weitz)所揭示的,无论如何魏玛是一个在精神文化上激动人心的时代。韦茨开列的几位魏玛时期伟大的作家、艺术家和作曲家是托马斯·曼、贝尔托·布莱希特、库尔特·魏尔、西格弗里德·克拉考尔、马丁·海德格尔和汉娜·赫希,「他们在20世纪20年代和30年代早期红极一时,他们的作品,我们至今依然阅读、观看和聆听,依然心驰神往、满怀欣赏」(【魏玛德国:希望与悲剧】,Weimar Germany:Promise and Tragedy,2007;姚峰译,北京大学出版社,2021年,267页)。谈魏玛文化的光辉成就,布莱希特的戏剧和诗歌必定有其重要位置。

写诗对布莱希特来说是一种生活在时代与现实中的自然呼吸,由此而见证了纳粹极权政治的残暴与恐怖、社会底层的苦痛与血泪、作为幸存者的知识分子的耻辱与负罪感。他的诗歌之所以是「坏时代」中的好诗歌,是因为「作为诗人,他别无选择,必须坚持做这样一个黑暗时代的言说者,承担起‘不幸消息通报者’的角色,这便是布莱希特的危机诗学」(译序)。同时也因为他以最简单、直率的诗歌语言揭穿了统治者的谎言与被压迫者的沉默与怯懦:「我总在想:最简单的话 / 就已足够。」(437页)译者在「译序」中谈到布莱希特创建了一个「实用诗歌」和「即兴诗歌」的诗学体系,强调的是诗歌应该具有教育和政治作用,然后才是文学价值,乔治·斯坦纳曾评价布莱希特的语言「就像启蒙课本的语言,拼写出简单的真理」。在阅读中的确可以强烈感受到「布莱希特的诗歌更是一种直接的、当下的言说。这种骤发性的,看似质地粗糙的诗歌写作,更接近生活的真实和人性的真实」(译序,xix)。埃里克·韦茨对于充溢在布莱希特作品中的揭露性如是说:「在他的揭露下,道德誓言不过是些陈词滥调,甚至更糟;社会地位也不过徒有其表,暗藏人性的狡诈和堕落,只是以谎言和剥削攀上高位者的面具罢了。」同时,「布莱希特是那种文风最为粗犷的作家,运用凌厉的笔锋、简练的词语和刺耳的元素,以发出探问、激发思考,挑战任何简单、线性的道德观念,质疑任何个人或群体能代表纯粹美德的想法。」(同前引书,283页)。

从中文翻译来看,我只能从对译文的理解和比较来谈一点想法。比如该译本【致后代】中的这几句:「的确,我生活在昏暗的时代!/ ……这究竟是什么时代,甚至 / 谈论树也形同一场犯罪 / 因为它包含对诸多恶行的沉默!/ 安然穿过街道的人 / 于他落难的朋友 / 是否已遥不可及?」(281页)在网上看到的同一译者翻译的「布莱希特23首」中这几句是这样译的:「是的,我活在黑暗时代。/ ……这是什么时代,/ 一次关于树木的谈话都是一种罪责 / 因为它意味着对那么多罪恶保持缄默。/ 那位沉着地走过马路的先生/ 是否 他已经背叛了 / 那些需要他的朋友?」(http://www.360doc.com/content/22/0901/08)我觉得后者的译法意思更显豁和更有力量:「我活在黑暗时代 / 关于树木的谈话都是一种罪责 / 因为它意味着对那么多罪恶保持缄默 / 是否 他已经背叛了 / 那些需要他的朋友?」。 究竟什么是「坏时代」「黑暗时代」,这几句诗所包含的意思极为深刻和沉痛,细思极恐:纳粹恐怖政治的存在实际上是彻底地污染和毒化了日常生活中所有美好的事物,没有什么人是纯粹无辜的。那么,「黑暗的时代 / 也有歌吗?/ 是的,也会有歌声响起。/ 唱着黑暗的时代。」(249页)「唱着黑暗的时代「,这就是坏时代中的好诗歌,力图唤醒和刺痛在纳粹极权专制下苟活的人。

汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)从布莱希特的诗歌中借用「黑暗时代」作为她的【黑暗时代的人们】(Men in Dark Times,1968;王凌云译,江苏教育出版社,2006年)的书名,她认为在这首诗中的「黑暗时代」指的是混乱、饥饿、屠杀、刽子手和对于不义的愤怒以及没有出现对不义的抵抗而产生的绝望,而且这种状况「被几乎所有的官方代表们的高调言辞和空话所遮蔽」。阿伦特借用这个「黑暗时代」的用意是要说明公共领域的功能就是「使人类的事务得以被光照亮」;「当这光亮被熄灭时,黑暗就降临了」(见该书「作者序」)。这对于我们理解和思考何谓诗歌面对的「坏时代」以及诗人的职责也很有启发意义。该书收入阿伦特专门讨论布莱希特的一篇长文,对其诗歌与戏剧创作的贡献、在时代政治中的复杂性以及晚年困境的分析评价极为尖锐和深刻。「首先,也是最重要的,他是一位诗人——也就是说,他必须去言说那些不可言说的。当一切都沉默时,他不能保持沉默。」(221页)促使他必须言说的是悲悯之情,阿伦特认为「悲悯无疑构成了布莱希特最强烈和最基本的激情……其光芒几乎贯穿布莱希特所写的全部戏剧」(226页)。这种悲悯之情充溢在这部【诗歌的坏时代】中,是在阅读中读者最容易被感染的氛围。阿伦特高度评价布莱希特的诗歌才能,认为仅从他以「一个带来不祥消息的使者」这一短语来定义「流亡者」就足以「显示了布莱希特杰出的诗歌才能,那是所有诗歌都必须具备的聚集经验的最高才能」(217页)。同时她承认布莱希特身上有教条主义成分,而且经常依附于意识形态,把他晚年诗歌天赋的丧失看作是「一个诗人所能受到的最意味深长的惩罚」(203页)。对于布莱希特在他生命最后几年的处境和创作的枯竭,阿伦特致以深刻的理解和同情:「他最终一定认识到他面临的是无法靠引用……去解释和论证的处境。」(236页)因此,「今天当我们要去对他作出判断的时候,我们该考虑些什么呢?我们必须为我们亏欠于他的一切给出我们的敬意」(237页)。我们不难认识但是更深入思考的是,「在20世纪以及其他任何时代,要做一位诗人是多么艰难」(239页)。

说起来,贝托尔特·布莱希特还真可以说是「中国人民的老朋友」。早在三四十年代,流亡中的布莱希特在莫斯科看过梅兰芳的演出,在纽约与访问美国的老舍有过会谈。1959年根据中国与东德的交流协议,导演黄佐临在上海排演了布莱希特的【大胆妈妈和她的孩子们】;1978年中国青年艺术剧院又邀请黄佐临和陈颙共同排演他的【伽利略传】,「这台戏对中国知识分子在灾难中的人格进行了严肃的拷问,思想意义在‘文革’刚刚结束的当时无与伦比」。1983年,香港大学学生会戏剧社上演了布莱希特的【高加索灰阑记】,这部讲述战后高加索地区两个集体农庄争论土地归属问题的戏在当时的香港获得极大的关注。1985年4月,中国青年艺术剧院将布莱希特的名剧【高加索灰阑记】搬上舞台(陈顒导演),1986年12月此剧应邀赴香港「国际布莱希特节」演出。这年我在广州友谊剧院两次观看青艺演出的这部【高加索灰阑记】,「一切归属于善待它的人」(「That what there is shall belong to those who are good for it」)成为当时思想启蒙中的一个重要议题。1998年为纪念布莱希特诞辰一百周年,中国青年艺术剧院排演了他的【三毛钱歌剧】。直到去年,【布莱希特的鬼魂】在上海游荡,当年由布莱希特创建的柏林剧团的两名木偶师、两名音乐家在舞台上众多栩栩如生的木偶唤醒历史的亡灵,马克思、卡夫卡、弗洛依德、帕瓦罗蒂、撒切尔夫人、列宁和叼着雪茄的布莱希特在叙说、争吵,延续着十九至二十世纪思想的碰撞和不同意识形态的斗争。该剧在2022年首演,布莱希特在此时的复活似乎也是对这个「坏时代」表示难以沉默。

布莱希特是「坏时代」的极为敏锐的揭露者和思考者。有一次他断言世界上最好的士兵是俄国兵和意大利兵,在座的人大吃一惊,因为当时意大利正在阿尔巴尼亚打败仗、很多士兵开小差,怎么还是最好的士兵呢?他回答说,这正说明他们知道为了谁和为了什么才被投入战争;布莱希特认为最好的士兵是有思想的士兵。(维兰·赫茨菲尔德【论贝托尔特·布莱希特】,见张黎编选【布莱希特研究】,中国社会科学出版社,1984年,第5页)又有一次,布莱希特采访一个被深深卷入「大清洗」中的被告,谈话表明当时这些被告是清白的,但是布莱希特却说「他们越是清白,就越是该死」,听起来似乎让人无法理解和容忍。(见汉娜·阿伦特【黑暗时代的人们】,217页)

回到【诗歌的坏时代】,看看诗歌中的「坏时代」究竟坏到什么程度——你会发现布莱希特的政治诗歌绝非是简单的口号,他能以最简单的诗歌语言揭露了坏时代中很多复杂、晦暗甚至是微妙的真实语境和各种心态。创作于1920年的早期诗集【颂诗】借圣经的「诗篇」「圣歌」体裁来「创作以欲望与反叛为主调的诗歌,诗行透着青春的大胆、迷茫、异域风情和虚无主义的思想……」(第5页,译者注释)还应该看到的是,其实在此时的【颂诗】中已经透露出一种深入骨髓的政治揭露与反抗情绪:「白色水面升至脖颈的那一瞬,我们眼睛都不眨一下。/ 当黄昏的幽暗吞噬我们,我们抽起了雪茄。/ 当我们被天空淹溺,我们没有拒绝。/ 水没有和任何人说起,它曾淹过我们的脖子。/ 报纸没有刊登关于我们的沉默。/ 天空并未听见淹溺者的呼喊。/ 我们曾坐在大石头上,像一群快乐的人。/ 我们杀死了几只议论我们沉默面孔的金丝雀。/ 谁在议论石头?/ 谁想知道,水、黄昏和天空对于我们的意义!(23-24页)这里的水、黄昏、天空无疑象征着一种压迫性的力量,「我们」无动于衷的沉默反衬着青年作者心中愤怒的波澜。

在【三毛钱歌剧】中,诗人呼吁拒绝统治者对人民的道德说教:「你们这帮先生喜欢教我们至理大道 / 什么规矩生活,远离罪恶的泥沼 / 你们得先让我们吃饱……/ 先填饱肚子,再讲道德。/ 要让穷人也能切一片 / 属于自己的面包/ ……啊,你们这帮先生切勿自以为是:要知道,人只是靠罪行活着!」(102页)痛快淋漓地戳穿了说教者的虚伪面纱。在富人对清洁与秩序的执着中,诗人看到的却是他们的世界本身「却已陷入脏污」——他们的「吃人机器,血汗工厂 / 正开足马力赚取暴利!唉,烂泥已升至下巴,/ 又何必把指甲 /洗得干干净净?」(149页)在【心存希望的人!】这首诗中,作者要唤醒世人不要再期待统治者、那些压迫他们的人会自动发善心——「你们在期待什么?/ 期待聋子自言自语?/ 期待贪得无厌的人 / 施舍一点东西!」就像「期待老虎大发善心,/ 邀请你们 / 拔掉它们的牙齿!」(150页)

对于希特勒以粉饰现实作为欺骗国民的手段,诗人的揭露与针砭是如此的形象和痛快淋漓:「粉刷匠希特勒说:/ 亲爱的同胞们,让我来干吧!/ 他提来一桶新石灰 / 把德国重新刷一遍 / ……粉刷匠希特勒 / 除了涂抹,什么都没学 / 让他干活 / 他就把一切来涂抹 / 涂满整个德国。」(160-161页)关于「粉刷匠」,译者在前面的注释中说:「原文Anstreicher(粉刷匠),也可译作油漆匠,隐喻政客(作家埃里希·凯斯特纳[Erich Kastner]) 曾言:‘政治家提着巨大的颜料罐,宣称他们是新的建筑师,到头来都只是粉刷匠。’),特指希特勒,暗讽其画家抱负。」(147页)联系到希特勒曾学过绘画,毕竟也有两把刷子,所以这个雅称很贴切。

对于德国,诗人通过揭露它蒙受的耻辱表达了真正的爱国之情:「哦,德国,苍白的母亲! / 你竟满身污污垢 / 坐在各民族中间。/ 在被玷污者当中 / 你如此醒目。」因为在德国,「你最穷的儿子 / 被打死在地。/……你屋子里 / 谎言如此响亮。/ 而真相 / 却必须沉默。/ ……为何,压迫者围着你唱起赞歌 / 被压迫者却在控诉你?/ 被剥削者 / 伸出手指指着你 / 剥削者却在称颂 / 你屋子里想出的体制! 所有人都看见 / 你在遮掩滴血的裙角 / 这是你 / 最好的儿子的血迹。/……你屋里传出的话,听见的人都会嘲笑/……哦,德国,苍白的母亲!/……你坐在各民族中间 / 已沦为嘲笑或畏惧的对象!」(162-163页)写于1935年的【犹太人的大罪孽】不仅揭露了纳粹帝国把所有社会灾难嫁祸于犹太人的阴谋,更重要的是揭穿了帝国对自己人民的压迫统治:「我们国家的苦难都是犹太人的错 / 大家都知道,元首演讲时这么说/……这是否意味着:没有犹太人 / 长官们和老爷们就不会 / 住宫殿与别墅 / 不会花天酒地,胡吃海喝 / 既想称霸国内,又要压迫外国/ 就不必拥有无比庞大的军队 / 是否没有犹太人,就不会有两百万探子 / 和五千八百万被监视的民众 / 就不会有庞大的纳粹党 / 每年侵吞人民六百亿收入的 / 两百亿还要多。」(181页)对于这些简单、有力的质问,读者即便对于1935年的纳粹帝国历史没有多深入的了解,相信也不难读懂。

从魏玛时代向纳粹帝国转变的历史时刻是对德国知识分子的考验,其中也充满了各种复杂的语境。布莱希特的【关于〈火炬〉第888期(1933年10月)刊登的十行诗的含义】非常罕见地以诗歌表达了一种理解与同情的复杂心情。以辛辣讽刺而闻名卡尔·克劳斯(Karl Kraus)在纳粹夺权后没有马上对纳粹政权口诛笔伐,在沉默了半年多之后,只写了一首十行诗刊登在其主编的【火炬】(Die Fackel)杂志第888期上。该诗表达的观点是在极端暴行前,语言是无力的。这让一向尊崇他的读者和友人极其失望和愤怒。「布菜希特写这首诗的初衷是试图理解克劳斯长久沉默的原因,表达为友人辩护的立场。」(译者注释,152页)布莱希特首先揭露「暴力成倍增长 / 呐喊归于沉寂 / 罪恶走上街头撒野」,这时「被掐死的人 / 话语堵在喉咙。/ 沉默蔓延,从远处看 / 就像一片赞同」(152页)。诗人在追问:「那么,斗争结束了吗?/ 暴行会被忘却吗?/ 被害人会被掩埋,证人会被封口吗?/ 暴行是否会获胜,尽管代表不公不义?」他认为不是的,尽管「暴行会被遗忘。/ 被害人会被掩埋,证人会被封口」。因为压迫与暴行没有停止,「赚取利息的人不会忘记追逐暴利。/ 被压迫者不会忘记踹向他们脖子的脚。/ 在暴力登顶之前 / 会发起新的反抗」(153 页)。因此,他认为一度沉默的雄辩家仍然会作为证人出现在历史的法庭上,「当雄辩家 / 为他乏力的声音道歉 / 沉默走到法官席前 / 取下遮脸布,露出它 /证人的面容」(154页)。没有读过克劳斯的原诗,只能说在极端暴行的现实中语言的确是无力的,但是因为无力就沉默只是在个人处境中的一种选择。布莱希特认为即便是迟来的、为语言的乏力而道歉的声音仍然是对历史作出的见证,从某种意义上说也有道理。

虽然为克劳斯辩护,同样写于1933年的【反对「理中客」】更能表明布莱希特的坚定的反抗立场。不知原文是什么,「理中客」这个译法感觉很接地气。诗中的「理中客」指的是那些「日子安稳的人」,他们对于与不公平作斗争而受伤的人不仅只是旁观,而且指责他们受伤是活该。诗人质问这些「生活安稳的朋友 / 为何对我们如此敌意?难道因为我们 / 与不公斗争,就成了你们的敌人?/ 如果抗争者被打倒 / 绝不是不公占了理! / 因为我们的失败 / 并不能证明 / 与卑鄙斗争的人微不足道!/ 旁观者至少应该羞愧,/ 这是我们的指望。」(157-158页)「理中客」在某种语境中有一种用法指的是自诩「理性、中立、客观」而实则选择性失明,但在这首诗中指的是一种对待反抗者遭到失败的指责态度。

还有比「理中客」更坏的,那就是向纳粹警察举报的「邻居」:「我就是那个邻居。是我举报了他。我们不希望我们楼里住着一个煽动家。」这个人到底做了什么?当我们挂出万字旗的时候他却无动于衷;当我们说重新相信未来的时候他竟然笑了起来。把他带走,我们至少拥有了清净。最后,「我们已经发现,有些人一见我们,就移开目光。但是带走他的人说我们做得很好」(170页)。

他有些篇幅很短的诗歌是被生活中发生的事情、传闻所激发,就像一幅幅的速写,但是其中常有敏锐和深刻的观点。例如【政权的公告】:「政权的公告 / 像影子尾随 / 谎言。/ 统治者在咆哮 / 人民在低语。」(197页)又例如【调查】:「据说,当局将进行 / 一项调查。某个市区 / 深夜无人入眠。 / 没有人知道,是谁 / 也不知道,那人犯了什么罪 / 所有人都成疑犯。 / 当人民必须深更半夜扫除自家门前的嫌疑 / 大人物犯下的累累罪行 / 就不再 / 被留意。」(174页)从「调查」的对象来看,有可能不是一般的刑事犯;既然人人都需要撇清嫌疑,于是大人物的罪行「就不再 / 被留意」。

【他曾是他们中的一员】所讲述的是「内部」的故事:「他曾是他们中的一员 / 在斗争年代 / 他们吸纳每一个 / 帮助他们的人 / 后来,斗争结束了 / 他们提出了更多要求 / 想知道他的名字 / 家乡在哪里,业余时间做什么 / 还有:他还帮助过谁 / 于是,他突然消失了。」(175页)这像是在许多回忆录里出现过的故事,令人惊讶的是早在1934年,布莱希特就能讲述得如此精准,结尾的「消失」给读者留下了想象的空间——问题只是,那个时候的德国读者真的能够理解这个「内部」的故事吗?

直到他生命的最后几年,虽然他作为政治诗人的语境已经彻底发生了变化,但是诗人的幽默与思维的敏捷仍然没有丧失。布莱希特于1953年夏天在民主德国的布科镇(Buckow)写的一首短诗【解决之道】是这样的:「六·一七起义后 / 作协秘书派人 / 去斯大林大街散发传单 / 传单上写着,人民 / 已失去政府的信任 / 只有通过双倍的努力 /才能重获信任。更简单的办法 / 难道不是让政府 / 解散这届人民,然后 / 另选一帮?」(381页)译者的翻译也很接地气。

读完这部布莱希特诗选之后,想到凡是能够在诗歌中讲述的都还不是最坏的时代,因为最坏的时代其实无法产生好的诗歌。也不能再相信雪莱说什么冬天到了、什么就不会远了,必须承认坏的就是坏的,冬天就是冬天。说到冬天,诗人要告诉我们的是「饥饿与寒冷将把自己 / 分发给穷人!」(132页)他听说冬天的每个晚上,在纽约第26街的拐角处站着一个男人请求路人为无家可归者提供一夜住宿,于是想到的是:「世界不会因此而改变 / 人与人的关系不会改善 / 剥削的年代也不会缩短。/ 但一些人有了一夜安顿 / 这夜的寒风被挡在了屋外 / 袭向他们的雪落在了路面。」诗人说「别把书放下,当你读到这里」,接着重复诉说着「一些人有了一夜安顿……但世界并没有改变……」(142页)当我读到这里,想到的是诗人对穷人的怜悯真实而感人,尤其是当我们刚刚才为风雪路上的人暗自祈祷;同时对世界的认识又是如此深刻——无论是怜悯与诗歌都难以改变世界,这真的让人无法把书放下。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载「澎湃新闻」APP)