新华社上海12月29日电(记者许晓青 王晶晶)以近百名考古学家为后盾,规模上千人的摄制团队,历时3年、累计行程4万多公里,抵达国内230多处遗址、博物馆、考古现场等,为观众呈现一场中华文明考古「盛宴」——大型纪录片【何以中国】。

由国家文物局和中共上海市委宣传部指导的【何以中国】首播以来,不仅收获高收视和好口碑,在考古学界也赢得广泛赞誉。

如何用纪录片镜头,让遗址「苏醒」,让文物「说话」?走过百余年的中国现代考古学又是如何实现这次大规模的「跨界」和「出圈」?这部纪录片又能带给观众哪些新知识和新感悟?记者近日专访了【何以中国】纪录片主创团队。

「项目启动才发现把问题想简单了」

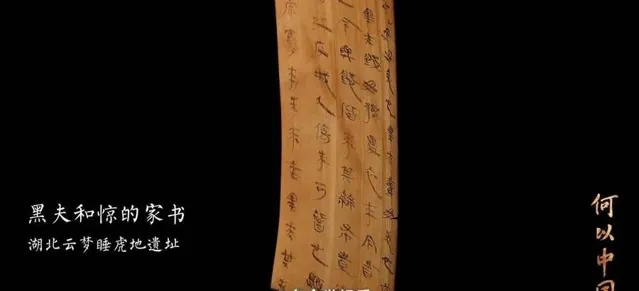

从遥远的秦代走来,「黑夫」与「惊」兄弟俩2000多年前在行军途中发出的家书,奇迹般地保存至今。在20多个世纪后,尽管木牍上的隶书墨迹早已斑驳,但字里行间透出兄弟俩对整个大家庭的挂念。

视频截图:纪录片呈现湖北云梦睡虎地遗址出土的简牍。

第一集【秦汉】开篇就聚焦因考古发掘而被今人重识的历史小人物。从湖北云梦睡虎地发现的木牍家书开始,展现的是秦汉时期中华民族追求「书同文、车同轨」,迈向统一国家的进程。

【何以中国】总导演干超和北京大学考古文博学院副教授秦岭向记者回忆,2021年项目启动后,「才发现把问题想简单了」,因为这显然不是将最新考古成果逐一罗列,就能轻而易举完成的「视听化」改造,这是一次空前的探索。

「单是案头工作就做了数百万字,脚本撰写达40万字,部分篇章甚至‘十易其稿’。」秦岭说。

「为了还原考古现场,有的画面修改了40多稿,实际只出现几秒。」干超补充道,考古工作者绝大部分时间在田野中,他们精于专业,很多人著作等身,但未必善于言辞。而且,团队从一开始就确定采用「非采访式」叙事,由解说员的画外音及演员还原现场的表演来呈现。因此,如何把各种专业术语和科学数据,转化为老百姓都能看懂的纪录片,这个难题,始终考验着主创团队。

「这是一辈子都无法想象的拍摄」

当考古现场成为遗址公园,文物整建制地入藏博物馆,遗址和文物背后的故事仿佛走入「殿堂」。而【何以中国】希望拍出「与博物馆截然不同的感受」。230多个拍摄点,分布于全国20个省份,即使是考古工作者也几乎无法逐一抵达。

「在摄制过程中,我们最远去到了新疆伊犁草原,有时几个摄制小组在多地同时开工。我们越来越意识到,这是一次不可重复的罕见拍摄,大批文物在镜头前集结,一些重要遗址的发掘现场被完整还原。多位考古学家激动地对我说,‘这是一辈子都无法想象的拍摄’。」干超回忆。

中国社会科学院考古研究所史前考古研究室主任李新伟说,在第三集【星斗】中,摄制组巧妙呈现了新石器时代中期西坡、大汶口、凌家滩、牛河梁等不同地域间生产生活和信仰的交流,真正呈现了灿若星河的中华文明「开出一朵彼此有着内在连结的花朵」,而「花」与「华」同源,也是对中华民族起源的表达。

在近十年来的考古新发现中,安徽含山凌家滩遗址的「07M23号墓」颇具震撼力。随葬玉石器多达300余件,彰显墓主人的地位和威仪,摄制组邀请考古学家吴卫红、张小雷,结合考古发掘记录,完整复原了玉石器随葬的过程与全貌。

视频截图:考古学家推演「复原」的安徽含山凌家滩遗址07M23号墓随葬玉石器初始摆放位置场景。

绝大部分文物都在出土后妥善归藏于专用库房,而在【何以中国】里,文物以原来使用的方式被呈现,回到更接近初始的状态。

「我们想探寻浸入血脉的特质与精神」

就在【何以中国】首播当日,12月9日国家文物局发布了中华文明探源工程最新成果。发布会上提到:「古国时代可进一步细分为三个阶段。」

【古国】也是【何以中国】的重要篇章。在这集中,良渚水利工程结构布局等将运用三维建模技术复原亮相。参与虚拟复原良渚古城以及部分祭祀场景的考古学家王宁远激动地说「此次摄制是迄今为止最好的」。

视频截图:摄制组运用三维建模技术「复原」的良渚俯瞰场景。

中华民族有着悠久的历史和灿烂的文化,中华文明延续发展至今的内在脉络是什么?中华文明强大的韧性和生命力是如何造就的?这部纪录片试图回答。【何以中国】总监制、国家文物局政策法规司司长金瑞国说,「我们想要探寻的是浸入血脉的中华文明特质和中华民族精神,从中找到我们之所以为‘中国人’的文化基因,这是中华文明的起源,也是文化自信的根源。」

让摄制组难忘的是,当【何以中国】走入上海中小学校试播,一双双好奇的眼睛紧盯着超高清呈现的文物和遗址,随着片中叙事的展开,可以感受到一颗颗「种子」正在孩子心田萌动、发芽。

恰如【何以中国】解说词所述——无论如何,器具本身只是一种实物形式的载体,它真正要表达的是人们寄予这种载体之上的精神信仰。

中华文明探源工程一至四期首席专家、北京大学考古文博学院教授赵辉这样评价【何以中国】,它既是中华文明的历史缩影,也是对百年中国考古学史的真挚纪念。