他们热衷于观察彼此的举措,热衷于从感知到的良好做法中学习,同时也是创新性的政治企业家,他们将经过修改或新的想法和做法反馈到动态循环中,并进一步传播。

他们不是众所周知的被动的规范接受者,而是主动的合作制片人两次世界大战之间法西斯主义的历史充满矛盾和混乱。

现在应该很清楚了,我对概念的流动性和扩散的方法不是单向的或字面上的。

虽然我承认法西斯主义的系谱史赋予了意大利一个特殊的位置,但这是由于时间顺序,而不是任何事实上的概念等级感。

多布里指出,法西斯主义是「政治行动者自身行动、斗争和自我认同的产物」。

20世纪20年代上半叶,右翼激进领域人口稀少。

这给那些首先挑战传统政治规范的行为者以特殊地位和将一系列对国外其他人有吸引力的打破禁忌的主张付诸实践(事实证明是成功的)。

然而,随着激进右翼政治领域在20世纪20年代末,尤其是30年代变得越来越拥挤和多元化,思想的流动变得越来越复杂和混乱。

动态的等级制度确实在这个过程中出现了,但不是出于设计或某种固定的自然秩序。

1945年成了某种历史终点,它「冻结」了思想流动的繁忙景象,并对一种意识形态的停滞和目的论产生了潜在的误导性快照,否则这种意识形态会自豪地标榜自己是一种不断发展的激进的开放式政治现象。

流动范式提供了一个有意义的方法来颠倒分析的顺序,从结果到形成过程;通过重新整合法西斯「主流」历史中通常被排除或忽略的历史片段来扩展分析领域;并对两次世界大战之间的激进思想和政治的历史提出尖锐的问题,其中「法西斯主义」是一个——当然,是独特的和至关重要的——潜水艇设置。

在本文的以下部分中,我通过考虑四个关键问题来探索法西斯机动性领域的复杂性:为什么激进的思想传播开来;什么思想和/或实践被包含在每个传播实例中谁代理人在每种情况下;怎么循环发生;和什么结果(预期的和实际的)是在不同的时间和空间背景下产生的。

两次世界大战之间的时期以一个惊人的悖论开始。

一方面,在第一次世界大战后,自由主义扩展到整个欧洲,许多继承了崩溃帝国的新国家沿着民主道路前进,并在新宪法中纳入了一系列扩展的自由权利。

另一方面,自由主义主流的基本假设受到了革命左派和极端民族主义的「老」尤其是「新」右派前所未有的持续挑战;正是这种交汇产生了20世纪20年代至30年代对自由主义规范日益激烈的争论。

右翼民族主义者尤其是对1918年后自由国际主义协议的不满针对一系列政治和社会创新:新的全球合作机构(如新兴的国际联盟)、议会统治的扩展、越来越多国家宪法秩序中更广泛的自由权利的正式化,以及延伸到种族和宗教少数群体的规范性法律保护。

在这方面,法西斯主义的兴起和随后的扩散给了一个已经很强大的超民族主义/排外的亚阶层更具体的意识形态和政治表达以及革命社会主义的威胁,将激进的民族主义反乌托邦定位于(看似)主流的自由主义多元目的论、对他人不断扩大的圈子日益增长的同理心以及和平主义。

然而,有一个地震事件——伴随着多重连锁反应——在赋予这种丰富但最初无组织的愤怒反弹更具体的意识形态实质和政治表达方面发挥了关键作用。

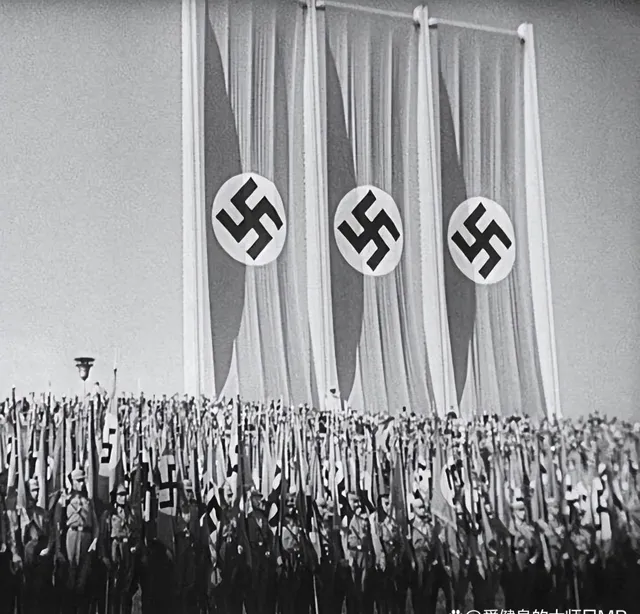

从1919年到1922年在意大利发生的事情是非同寻常的,深刻的变革,不仅在意大利的背景下,而且在国际和跨国的意义上。

特别是1922年10月的「向罗马进军」成为了一个「凝聚的象征」,一个象征性的表演性事件——即使在它的直接结果中也是混乱的——这一事件很快发展成为意大利及其他地区一种新型激进政治的有力象征。

法西斯独裁政权随后的政治巩固给这一象征赋予了极其重要的「成功」光环,这种光环总能增强新规范的传播动力。

罗马尼亚铁卫队后来的领导人Corneliu Zelea Codreanu在1922年只是一名年轻的激进民族主义煽动者,他写道,当游行的消息传到他那里时,他将墨索里尼描述为「我们中的一员」,并将这一事件称为「胜利可能性的证明」,赋予其跨国变革的意义。

据报道,在罗马游行后不到一个月,当时羽翼未丰的国家民主行动党领导人阿道夫·希特勒说,「我们也会如此」,暗指他有意效仿德国试图接管的特殊模式。

在「法西斯主义」传播的背景下,「法西斯主义」的知识是通过当地代理人接受和解释的双重过程产生的。

因此,他们的「法西斯主义」在很大程度上是独立于其主要领导人的意图和期望而被理解和(重新)构建的,更多地依赖于具体情况认识, 解释,以及预期当地企业家。

在两次世界大战之间的时期,两类主要的当地代理人参与了「法西斯主义」的传播——首先,法西斯主义的追随者将这种「法西斯主义」视为这标准完全(或作为一套或多或少固定的有机相互联系的规范)在当地以及跨国传播。

更具批判性和选择性的规范企业家,他们将「法西斯主义」的外部资源视为一套部分独立的规范和发明实践。

可以根据每个人对文化突出程度和促进更好结果的能力的感知,更灵活和批判性地将其转化为当地环境。

在前一种情况下,传播在很大程度上是由真正的魅力所驱动的,往往不顾对文化匹配的任何司法评估或对当地代理人增加回报的任何期望。

而在后一种情况下,它主要是一种机制,以最大限度地增加红利和充分利用不是他们自己造成的国际条件的变化。

这些代理人通过他们特定的过滤器「阅读法西斯主义」,并在规范本地化的过程中做出了重要的贡献,使外部参考不仅符合他们自己的意图,还符合他们可能需要说服的国家背景和受众的特定文化属性。

所有这一切并不意味着激进运动的领导人立即或无条件地被法西斯主义的诱惑所吸引,不管他们选择如何看待它。

尽管他们有情感上的偏见,但他们仍然是最具战略眼光的政治企业家,他们根据外部规范与特定国家背景和受众的一致性和实用性,对外部规范进行审查。

也就是说,像希腊将军出身的政治家扬尼斯·梅塔克萨斯(1936-1941年希腊「八·四」独裁运动的领袖)。

拉托维亚的卡尔利斯·乌尔马尼斯(1934年反议会政变的煽动者)和安东尼奥·萨拉查(葡萄牙独裁政府任期最长的总理,从1932年到1974年去世)这样的保守威权主义者在对外部「法西斯主义」规范的原始意图和预期结果进行另类解读的基础上,采纳并调整了这些规范。

对他们来说,虽然一些「法西斯」规范似乎价值可疑,甚至对他们有潜在的危险,但其他规范似乎非常有用,尽管往往不完全符合规范发起者本身的意图。

这最后一点也凸显了两次世界大战之间法西斯主义历史上一个更深层次的悖论。

当地方激进民族主义代理人挪用并重新语境化「法西斯主义」的外部模式作为他们与左翼斗争的组织、意识形态和政治规范时,自由主义者、保守主义者和「旧的」独裁右翼力量经常重新部署分散的规范来对付地方法西斯主义者本身。

在这种情况下,当地行为者对「法西斯」规范的参与是由建设性和限制性的理由共同支撑的:一方面。

对外部规范的翻译(无论多么有选择性和有资格)产生或促进了新的行动模式和机会;另一方面,它被部署为当前实践的一个可接受的替代方案,同时也禁止其他更激进的选项,这些选项也是由分散的外部规范(在这种情况下,革命的「法西斯」路径)建议的。

例子不胜枚举:1934年,萨拉查在葡萄牙击败了蓝衫军;多尔夫斯利用一党制的引入所产生的势头斯坦德斯塔特在1934-1938年,作为一种工具来击败或遏制奥地利纳粹。

1934年爱沙尼亚退伍军人组织(Vaps)流产的接管企图(à la March on Rome)促使Konstantin pats领导的政权有控制地法西斯化,但也促使Vaps的暴力镇压;在罗马尼亚。

1937年卡罗尔国王宣布独裁和他所监督的「自上而下」的法西斯化与对铁卫的残酷镇压结合在一起。

这种先发制人和有选择地采用「法西斯」规范的形式,以便(也)利用它们来对付法西斯分子本身,是一种技术的一部分,旨在「免疫」政治现状,以应对更激进或革命的挑战。

说「法西斯主义」思想和/或政治创新在两次世界大战之间的年代传播到了欧洲和更远的地方,并没有透露什么什么被扩散了。

这在法西斯主义的情况下尤其成问题,因为与专制或独裁的「浪潮」(其结果可以用一套更传统的制度和政治预期作为基准)不同。

「法西斯主义」的流动性涉及(I)暴露于小说打破禁忌的意识形态规范和政治实践;和(ii)他们的接受和翻译由一个非常不同的国家,政治和社会选区的新兴圈与令人困惑的不同结果。

结果,不同国家背景下出现了巨大的意识形态和政治差异——有时甚至发生在同一个国家。

此外,「法西斯主义」的传播是在一个漫长的时期内展开的,在此期间,「法西斯意识形态」(已经众所周知的多面性,类似于「清道夫」)和「法西斯统治」的含义不断演变或变异。

比如,尽管法团主义是20世纪20年代后半期和30年代初意大利法西斯主义挥舞的主要意识形态和政治武器。

但它在早些年占据了更边缘的位置(主要与一种激进的反资本主义言论相关,这种言论在墨索里尼上台后被抛弃),并在20世纪30年代末基本上黯然失色。

与此同时,反犹太主义——在国家社会主义和铁卫等运动的意识形态中如此重要的一个方面——在意大利和其他案例研究中似乎并不存在,至少在20世纪30年代中期之前,质疑包容性模式的益处一般的两次世界大战期间欧洲的「法西斯主义」。

参考文献

[1]罗杰斯 德劳德,【流动性和法西斯主义】