致命无人机突破防线,以军伤亡惨重,防空网形同虚设

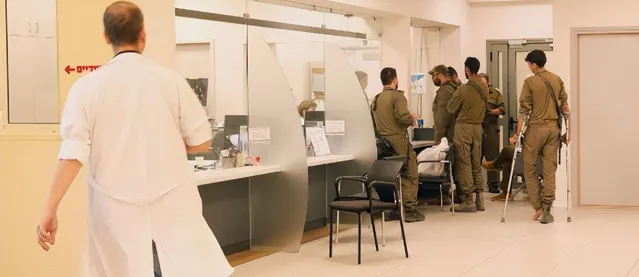

2024年10月14日,一场突如其来的无人机袭击在以色列北部上演,犹如一把锋利的匕首,刺穿了这个中东强国引以为傲的防空盾牌。这次袭击不仅造成数十名以军士兵伤亡,更是在以色列的军事威慑上留下了一道难以抹去的裂痕。

黎巴嫩真主党的无人机如同幽灵一般,悄无声息地穿越了60公里的防空网,直抵以色列北部的一处军事基地。这次袭击的成功,宛如一记响亮的耳光,狠狠地打在了以色列引以为傲的"铁穹"防空系统上。以军虽然成功击落了一架无人机,但另一架却如同鱼入大海,在雷达系统中神秘消失,随后以雷霆之势突破防线,发动了致命一击。

这次袭击所使用的无人机,堪称是一把精心打造的利刃。它拥有120公里的射程,可携带40千克炸药,飞行高度达3000米,突防速度更是惊人的每小时370公里。这些参数无不彰显着其强大的作战能力,为其成功突破以色列防线提供了技术支撑。然而,令人不禁要问,号称全球最先进的以色列防空系统,为何在这次袭击中如同纸糊的一般?

有分析认为,以色列防空系统在跟踪无人机时可能出现了致命的误判,错误地认定该架无人机已经坠毁,从而未能及时触发防空警报。如果这一推测属实,无疑反映出以军防空系统存在着明显的技术与判断漏洞。另一种可能性是,以军的雷达系统未能有效捕捉到无人机的轨迹,这意味着无人机在规避以色列雷达监测方面取得了重大突破。

这次袭击犹如一面照妖镜,照出了以色列防空系统的诸多短板。长期以来,"铁穹"系统被视为以色列抵御周边武装组织火箭弹袭击的铜墙铁壁。然而,真主党无人机的成功突防,却暴露了这道"铜墙铁壁"的脆弱之处。尽管"铁穹"在防御火箭弹、短程导弹等方面表现出色,但在应对现代化无人机时,却显得力不从心。

"铁穹"系统的工作原理是通过雷达捕捉来袭目标并进行动态跟踪,进而拦截敌方导弹或火箭弹。然而,无人机的低空飞行和高速突防,犹如一只灵活的猎豹,让这个庞大的防空系统显得笨拙不堪。特别是在面对战术无人机快速突防的情况下,传统的防空体系往往会出现反应延迟,就像一个反应迟钝的拳击手,总是慢半拍。

黎巴嫩真主党显然已经掌握了现代战争中使用无人机的精髓,他们利用无人机的机动性、隐蔽性和精准打击能力,成功地避开了以色列的拦截。这次袭击如同一场精心编排的魔术表演,让以军的雷达系统在关键时刻"失明",无法有效跟踪目标。这不仅引发了外界对以色列防空能力的质疑,更像是一记响亮的警钟,敲醒了那些对以军防空系统盲目自信的人。

这次无人机突袭的成功,不仅对以色列军事力量构成了直接威胁,更有可能成为引爆整个中东局势的导火索。以色列向来以强硬回应军事袭击而著称,尤其是面对来自黎巴嫩真主党的威胁时更是如此。此次袭击恐怕会成为以色列进一步加大对黎巴嫩军事压力的借口,甚至可能推动其扩大战事,直至打击贝鲁特等关键目标。

黎巴嫩真主党与以色列的恩怨,犹如一部长达数十年的连续剧,充满了曲折与反转。自2006年黎以冲突以来,双方一直处于剑拔弩张的状态。在伊朗的支持下,真主党不断增强其军事实力,并利用无人机、火箭弹等武器对以色列进行骚扰性袭击。此次无人机袭击不仅展示了真主党在技术上的长足进步,更揭示了他们在战略上的精准布局。

通过袭击以军基地,真主党不仅打击了以色列的士气,更在一定程度上达到了战略威慑的效果。这次袭击就像是一场精心设计的象棋比赛,真主党以一招妙棋,直接威胁到了以色列的"王座"。与此同时,以色列的回应则可能进一步加剧地区紧张局势,使得整个中东地区如同一个即将爆炸的火药桶。

以色列一向奉行"以牙还牙"的原则,对敌对势力保持高压态势。而真主党的这次袭击,无疑为以色列提供了扩大军事行动的"正当理由"。尽管黎巴嫩政府一直极力避免卷入大规模冲突,但真主党的行动却可能将整个黎巴嫩拖入更深的泥潭,导致该地区的局势失控。这就如同一场多米诺骨牌效应,一旦开始,就难以停止。

无人机的广泛应用,正在重新定义现代战争的概念,特别是在中东这个地缘政治火药桶中。近年来,无人机已成为中东武装组织与国家军队进行对抗的"王牌武器"。与传统武器相比,无人机就像是一把"百变小刀",具有低成本、高灵活性和高隐蔽性的特点,特别适合非国家武装力量用来对抗装备精良的国家军队。

黎巴嫩真主党的无人机战术,展示了中东地区武装组织对现代科技的灵活运用。无人机不仅能够进行侦查和监视,还能在战场上进行精确打击,大大降低了发起袭击的风险。这种战术的成功,使得真主党在面对以色列这种军事强国时,能够在局部战斗中占据上风,就像是一只灵活的猴子戏耍着笨重的大象。

中东地区的其他武装组织,如也门的胡塞武装、哈马斯等,也在不断借鉴无人机战术,对抗如沙特阿拉伯、以色列等军事强国。无人机的广泛应用,使得这些非国家行为体具备了更大的战术灵活性,也使得传统防空体系面临更大的挑战。这就像是一场猫鼠游戏,只不过现在,老鼠们也有了自己的"高科技武器"。

此次无人机袭击事件无疑将对以色列的未来军事行动产生深远影响。以色列很可能会在接下来的日子里采取更加激进的军事行动,对黎巴嫩真主党发动一系列打击。在未来的战争中,防空系统的改进和无人机的进一步发展将成为以色列和真主党之间博弈的焦点。这就像是一场军事科技的"军备竞赛",谁能在这场竞赛中占据上风,谁就能在未来的冲突中占据主动。

以色列可能会通过加强边境防御、升级雷达系统以及提高无人机侦查与拦截能力,来应对真主党日益频繁的无人机袭击。同时,以色列还可能利用此次无人机袭击为借口,向黎巴嫩施加更大的外交压力,甚至扩大对黎巴嫩南部的军事打击范围。这就像是一场复杂的国际象棋游戏,每一步棋都可能引发连锁反应。

另一方面,黎巴嫩真主党可能会利用此次成功的无人机突袭,进一步提升其在黎巴嫩国内的声望,并巩固其在中东反以力量中的领导地位。真主党一直以来都将自己塑造成"抵抗以色列侵略"的中坚力量,通过这次成功的军事行动,他们无疑会吸引更多支持者。这就像是一场政治宣传战,每一次军事胜利都会转化为政治资本。

个人认为,这次无人机袭击事件标志着中东地区军事对抗进入了一个新的阶段。传统的军事优势不再是决定胜负的唯一因素,技术创新和战术灵活性正在成为新的制胜法宝。这就像是一场军事版的"达尔文进化论",适者生存,不适者淘汰。

在这场新的军事博弈中,我们可以看到一种新的现象,暂且称之为"非对称技术对抗"。这种对抗不再是单纯的军事力量较量,而是一场涉及技术创新、战术运用和战略布局的多维度较量。小型武装组织通过创新性地运用新技术,成功挑战了传统军事强国的优势地位。这种"非对称技术对抗"正在改变中东地区的军事格局,使得传统的军事优势不再具有决定性作用。

面对这种新形势,传统军事强国需要重新审视自己的防御体系和作战策略。他们可能需要考虑以下几个非传统的、创新的方向:首先,开发"蜂群防御系统",利用大量小型、低成本的防御无人机形成密集防御网,以应对敌方的无人机攻击。其次,研发"电磁脉冲防御屏障",通过发射定向电磁脉冲,瘫痪来袭无人机的电子系统。再次,建立"人工智能预警系统",利用机器学习算法分析海量数据,提前预测可能的袭击。此外,还可以考虑发展"量子隐身技术",使重要军事设施在雷达探测下"隐形",以及研发"自适应变形装甲",能够根据不同的攻击方式自动调整防御策略。

这次事件就像是一面镜子,照出了现代战争的新面貌。它告诉我们,在这个科技高度发达的时代,战争的形式和手段正在发生深刻的变化。那些能够灵活运用新技术、新战术的一方,往往能够在看似悬殊的实力对比中占据上风。这就像是一场"大卫对歌利亚"的现代版本,只不过这次,大卫手中的不是投石器,而是高科技的无人机。