1979年,金门岛上突然笼罩在一片恐慌之中。台军接获指令,对全岛进行「地毯式」搜索,目标正是他们曾引以为傲的「明星」连长林正义。

三天已经过去,却依然没有任何收获。让人意外的是,此时的林正义已跨越了浩瀚的大海,朝着大陆游去。

从穷困少年成长为明星连长

林正义出生在一个经济拮据的家庭,父母以耕作为生,仅勉强维持一家人的基本生活。尽管环境艰苦,林正义从小就意识到,通过努力学习才能改变自己和家人的命运。

努力总会有所回报。

林正义在19岁时成功考入台湾大学,这对林家而言无疑是个巨大的喜讯,父母把他视作全家骄傲与希望的象征。

在我大学的第二年,家庭经济条件逐渐恶化。

为了减轻父母的压力,林正义做出了一个艰难的选择。经过多次考虑,他最终还是决定去军校就读。在那里,不仅可以免除学费,还能获得额外的资助。

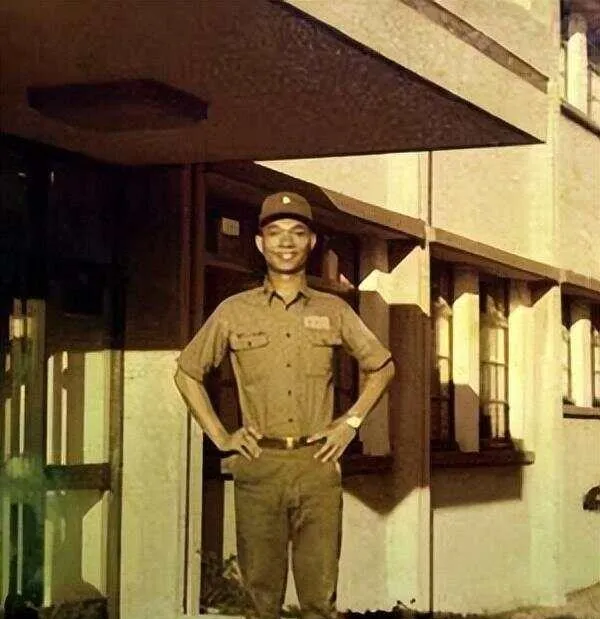

当时的台湾,许多大学生普遍选择前往发达地区深造,兵役在很多人眼中并不算光彩的工作,甚至还流传着「好男不当兵」的说法。然而林正义的举动无疑是一种逆流,他的事迹迅速传播到全岛,并引起了广泛关注。

台湾军方对林正义的到访感到非常兴奋。他们十分渴望通过这样一个积极的形象来激励士气,提升军队在公众心中的形象。因此,林正义获得了「模范青年奖章」,并得到了当时台湾地区最高领导人蒋经国的亲自接见。

就这样,林正义在岛内成了人人皆知的「明星连长」。他的名字和经历不断出现在各大报纸与杂志上,广播电台也热衷于邀请他作为嘉宾来讲述自己的故事。

瞬间,他在无数台湾年轻人心中变成了偶像和榜样。

在随后的军旅生涯中,林正义的发展可谓顺利,并得到了台当局的全力支持。仅用三年,他便获得了MBA学位,并被任命为金门岛某部的陆军上尉连长,成为了一名真正的「官员」。

后来,林正义通过广播逐渐意识到大陆的变化和发展,看到那里的迅速进步,他心中产生了前往大陆的念头。

巧妙设局渡过危机的海峡

当林正义决心前往大陆时,他清楚这不是一件简单的事情。如果计划被曝光或者中途出现意外,等待他的很可能是死刑。为了追求自己的理想,他选择了不顾一切地冒险。

在采取行动之前,林正义多次对妻子倾诉自己的想法,却始终没有明确表达。他担心妻子无法承受如此沉重的压力,更害怕会影响到家人。

最终,他依然决定独自面对,把生死置于不顾。

1979年5月16日,林正义启动了他精心设计的「逃亡」计划。当晚,他故意指示在金门岛进行军事演习,并严令驻岛官兵不得开火,以防引发不必要的骚乱。

夜色降临,周围静悄悄的,海水逐渐退去,露出了沙滩。大约在10点时,林正义来到一块巨石旁,他神情紧张地环视四周,在确认没有人注意后迅速脱下军装,更换上早已准备好的救生衣。

他紧握着指南针,背上装有急救包、水瓶和身份证明的背包,跃入了无边的海水中。

在林正义的眼中,这两千多米的距离象征着自由与重生。只要能顺利抵达彼岸,未来便充满了希望。

林正义离开不久,失踪的消息便迅速传播到金门岛。台军当局对此感到极为震惊,立即下令在全岛进行全面搜寻,以誓言找到他。然而三天过去,除了在海边发现一双鞋子外,没有其他任何线索。

有人开始推测,林正义很可能已经游到了大陆。

这一消息传到高层,立刻引发了轩然大波。要明白,他是台湾的「明星连长」,军中的典范,如果叛逃投敌,后果将不堪设想。

台当局在事件发生后始终保持消息封锁,仅悄然告知林正义的家人,声称他在海上执行任务时意外失踪,并给予了一定的赔偿。毕竟,承认他的叛逃无疑是自我打脸,而两岸关系本就微妙,任何风吹草动都可能引发冲突,因此军心稳定显得尤为重要。

尽管消息被封锁,事件依然在岛内引发了广泛的讨论。很多人对林正义的行踪感到好奇,却无从获得确切的信息。随着时间推移,这件事情渐渐消失在人们的关注中。

更名深造创伟业,恭敬奉献回报祖国。

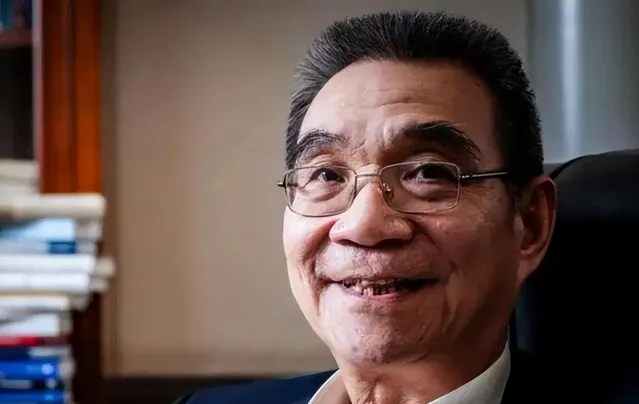

林正义来到大陆后,将名字改为林毅夫。为了避免引发不必要的麻烦,他尽量保持低调,专心学习,不断提升自己。

林毅夫深入研究经济学,广泛探索各个领域,努力扩展自己的知识范围,学习成绩一直保持在优异水平。

最终,凭借个人的努力,林毅夫成为了知名经济学家舒尔茨教授的翻译。在舒尔茨的细心指导下,他的学术素养得到了显著提高,视野也变得更加开阔。

1986年,林毅夫在芝加哥大学获得了博士学位,他的出色表现令舒尔茨赞赏不已。按理来说,像林毅夫这样的优秀人才应当在美国大展拳脚,但他却做出了一个意外的决定——回到祖国发展。

那时,中国的改革开放刚开始,百业待兴。林毅夫充分意识到祖国正面临转型的关键时刻,需要更多有志之士投入和奉献。因此,他毫不犹豫地回到了离开已久的故乡,融入到改革开放的大潮中。

回国之后,林毅夫的研究范围涉及农村改革、金融政策以及产业发展等多个领域。

他针对中国农村的问题,提出了一系列切实可行的解决办法,为乡村经济的发展提供了理论支持。在金融方面,他积极推动金融体制改革,助力中国金融行业向市场化和国际化方向前进。

在林毅夫的推动下,中国涌现了一批杰出的经济学家,他们传承并弘扬了林毅夫的学术精神,为中国经济的发展做出了重要贡献。

林毅夫从一位不为人知的年轻学者,发展成为中国及全球备受瞩目的经济学权威。

尽管在学术界取得了辉煌成就,林毅夫心中依然挂念着一份遗憾与愧疚——未能给予父母足够的陪伴。

他来到大陆后,竭尽所能与家里保持联系,有时也能了解到父母的近况。1996年,他的母亲突遭重病,未能得到救治,林毅夫连最后一面都没见上。

2002年,悲剧再次降临,他的父亲也去世了,使得林毅夫再次与亲人阴阳相隔,这一连串的打击几乎让他无法承受。

林毅夫清楚,最能安慰父母的方式就是全心全意投入工作,以自己的方式回报祖国,为民族复兴贡献力量。

随后,林毅夫更加投入地工作,几乎日夜不停地四处奔波,参与和指导各项改革。

作为改革开放的见证者和参与者,他对中国的发展有着独特的见解,常在重要时刻提出具有建设性的建议,为党和国家的决策提供了关键参考。

在林毅夫的提议下,中国逐步开展农村土地制度改革,显著释放了农村的生产力,为农民带来了切实的好处。他还积极推动国有企业改革,促进了中国经济向市场化转型。

可以说,在过去数十年中,中国经济发展的每一重大里程碑,都蕴含着林毅夫的辛勤付出与努力。

林毅夫对教育事业的发展也表现出高度的关注。教育是国家的基石,只有培养出一代又一代卓越的人才,国家才能保持长久的稳定与繁荣。因此,他常常走访各大高校,为学生们讲授经济学知识和分享人生经验。

在林毅夫的激励下,众多年轻学子投身于经济研究,他们传承着林毅夫的事业,在各自领域展现出耀眼的才华。

他从一个稚嫩的台湾青年成长为全球闻名的经济学大师,这段人生旅程可谓非同寻常。驱动他不断前行的是那颗赤诚报国的心,以及深厚的家国情怀。

现如今,林毅夫已年满71岁,但他依旧没有停下前行的步伐。他仍然活跃于学术和经济界,持续为国家的发展奉献着自己的智慧与力量。