正文

在美国空军取消AGM-183A以及美国海军的常规快速打击武器(CPS)进展不如预期之际,美国陆军与海军联合研发的「暗鹰」(LRHW)几乎成了美军高超音速武器项目中的孤苗,值得庆幸的是,这株孤苗表现还不错。12月12日,美国国防部宣布「暗鹰」已在佛罗里达州卡纳维拉尔角成功完成了「端到端」的飞行测试。如果20马赫的最高速度和4450公里以上的最大射程是真实可靠的话,那么美军终于具备了一款初步可用的高超音速武器。

与美军在关岛成功进行的首次中导拦截测试几乎同一时间,中国的成就也值得美国人感到高兴。然而,对比之下,差距便显而易见,一旦意识到这种差异,愉悦感可能会瞬间消失。根据12月11日【南华早报】的报道,中国已经于三年前成功试飞了一款速度达到6马赫的大型高超音速飞机原型机,该飞机能够在两个小时内从北京飞抵纽约。

美国高超音速武器的发展历程充分体现了「早起赶晚集」的道理。二战刚结束不久,美国便开始研发超过3马赫的飞行器。1947年,耶格尔上尉驾驶贝尔X-1火箭动力飞机在12800米的高度上达到了1.06马赫,实现了人类首次突破音障并进行超音速飞行。在冷战期间,激烈的军备竞赛催生出多种超音速飞行器,但基本都集中在有人驾驶飞机领域,例如美国的SR-71「黑鸟」和苏联的米格-25「狐蝠」。同时,美国国防部高级研究计划局(DARPA)及其他研究机构也提出了高超音速武器理论,并在材料、飞控和导航等方面进行了技术储备。

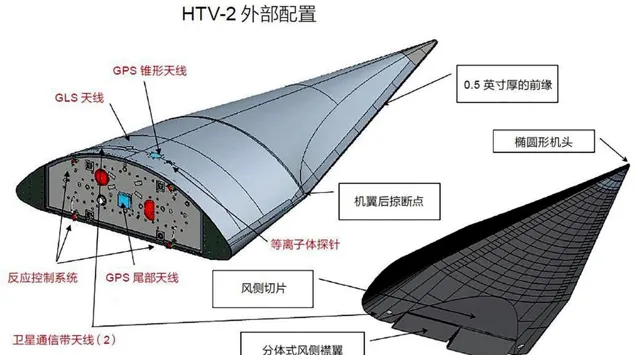

1998年,美国首次提出高超音速巡航导弹的现代概念。到2004年,美国国会批准了通用启动飞行器载具(CAV)的研发,之后将其更名为高超音速技术飞行器(HTV)。

在21世纪的前十年,美国的军事力量几乎是无可匹敌的。那时,美军主要专注于反恐和游击战斗,其装备与作战理论以此为核心。在当时,高超音速巡航导弹这一概念并不算新颖,而作为一种需要长时间投入大量财力和资源的武器项目,自然难以受到重视。因此,发展速度可以说是停滞不前。

在确认中俄在中程高超音速武器领域已实现关键突破,尤其是俄罗斯已经在战场上验证了这种武器的威力后,美国才开始紧急弥补这一差距。然而,高超音速武器的发展需要时间和技术积累,绝不是一朝一夕之功。以美国空军的AGM-183A为例,其7次实验中有5次失败,这就是最明显的证据。因此,在「暗鹰」测试成功之后,美国陆军部长沃穆思和海军部长德尔托罗都给予高度评价,并表示将继续推动常规快速打击能力与陆海军平台融合,以「确保保持全球领先的作战力量」。

十年或二十年前,这句话可能毫无争议,而现今却缺乏足够的说服力。【南华早报】报道的这款大型高超音速飞机,应该是由四川凌空天行科技有限公司研发的「云行」超音速飞行技术验证机。

根据该公司发布的信息,最高速度可以超过6马赫,巡航速度为4马赫,飞行高度超过26千米。与协和式飞机不同的是,「云行」采用了翼身融合的乘波体设计,而非传统的后掠三角翼。这种设计旨在提升升阻比,使其在高空稀薄空气中仍能维持良好的飞行性能,从而增强高超音速飞行的经济性和舒适性。

从这个角度来看,「云行」显然将民用市场视为主要目标,旨在提供安全、高效的高超音速商务和旅行服务。例如,以4马赫的速度计算,从上海到喀什仅需一个半小时,而哈尔滨到三亚则缩短至一小时,这样基本可以实现当天往返。有趣的是,尽管也承认凌空天行等中国民企开发高超音速飞机是为了实现商业化,【南华早报】却还是拿美国正在推进的SR-72「暗星」进行比较,可能是在暗示这一类高超音速载人飞行器除了具有巨大的商业潜力外,其军事应用前景同样应引起重视。

从理论上讲,这种观点是合理的,但总体来看还显得有些肤浅。因为根据解放军当前的计划,执行高超音速打击任务的主要应该是各种无人武器,例如东风-17和尚未得到证实的东风-27,以及无侦-8这样的高超音速战略侦察无人机。

原因很简单,载人高超音速飞行器在实际运用中面临不少限制,「黑鸟」就对此进行了证明。美国空军曾尝试将其改造为高空高速截击机,但如何协调维生系统与飞机本身的关系成为了一项庞大的挑战,最终他们也只得放弃。

无人武器的使用不需要考虑太多因素,而高超音速导弹一旦发射,几乎无法被拦截。即使发生拦截,也无需担心飞行员的安全,因为没有飞行员存在。关于如何确保任务能够长时间执行,今年珠海航展上展示的广东空气动力研究所研发的GDF600无动力高超音速助推滑翔器提供了一个很好的解决方案。从现场资料来看,GDF600通过火箭助推进行起飞,同时能携带包括超/亚音速和巡飞弹在内的多种战斗部,其最高速度可达到7马赫,最大射程为6000公里,并具备末端变轨能力。

无论是东风-17、云行还是GDF600,这些高超音速武器使得美国自冷战结束以来的技术优势变得愈加脆弱。这一情况并不意外,因为美国最先进的激波风洞仅能模拟10马赫,而中国JF-22风洞能够达到约33马赫的最高风速。在缺乏这样的基础科研设备下,美国自然难以研发出足够先进的高超音速武器。