在十八、十九世纪的200年间,欧洲军队在作战时流行着一种线列战术,就是将军队分割成几个部分——步兵站中间并排成多个由3到6列横队组成的小方阵,小方阵间保持10~20米的距离。骑兵护住两翼,炮火穿插在方阵之间,步兵在炮火的掩护下向前齐步走,一直走到火枪的射程内再进行整齐的射击。

因为这种战术死板、笨拙,所以又被戏称为排队枪毙战术。其实这种战术的流行还是有其合理性的,那就是当时的火枪性能太差、精度太低,必须多人集火,拿子弹的数量才能换取相对可观的杀伤力。

但总有人会提出这样的问题:既然是排队枪毙,站在前排的士兵几乎必死无疑,那么他们为啥不会逃跑?

这让我想起了发生在十几年前的一件事。

当时有部国产战争大片上映,看得我热血沸腾,就又买了两张票请老爹老妈也去看看。

电影看完,我问老爸片子咋样,老爸回了俩字:扯淡!

我爸当一辈子兵,还上过战场,他的评价肯定专业。虽然我不太服气,但还是得虚心请教他哪里说得不对。

爸瞅了我一眼,说在部队,上级让干啥就得干啥,就算让你马上死,也没商量的余地。打仗时派去佯动或阻击掩护主力的部队,叫敢死队都不准确,那就是送死队。可一旦点到名,谁敢不去?还吹号——先别说有没有号,就算有,上级不吹,你也得受着。

我出生在和平年代,有点难以接受,觉得太没人性了。然后我爸就问我:三大纪律八项注意的第一条是什么?

听指挥,行动起来!

古今中外绝大多数能打胜仗的军队都有这条不可触碰的红线,所以孙武在吴宫教战斩美姬,周亚夫在军细柳,十八世纪普鲁士国王腓特烈二世一边用大棍子打士兵,一边在他们耳边吼「军人以服从命令为天职」。

所以不是士兵不想跑,而是不能跑、不敢跑。不然他们觉得一旦跑了,还不如被敌人打死呢。

【01】

在冷兵器时代打仗,士兵才叫一个惨,枪炮说了算,小命说没就没。相比之下,现代战争中的士兵还算幸运的。

对于上过战场的老兵来说,死亡本身并不是最恐怖的,最熬人的反而是死亡的过程。而在冷兵器时代的战争中,这个过程对每个人来说都特别漫长和难熬。

当你作为步兵,要拿长矛或大斧对抗人马重甲的敌军骑兵,那骑兵速度比博尔特还快,你能控制住自己的尿道括约肌吗?当你是骑兵,高速冲锋遇到长枪阵或大刀大斧,没地方躲没地方藏,内心的绝望和恐惧会不会让你瞬间连挥武器的力气都没了?当你攻打城池,好不容易爬上城头,突然看见守军瞄准你的脑门射箭、扔石头或倒油,你会不会觉得自己像案板上的鸡?

更别说冷兵器时代的武器相比枪炮,虽然足够致命,但杀伤力低多了。所以死亡还是不可避免,而且死得特别痛苦、漫长。战场上的任何人都得被迫亲眼看着、亲身感受自己死亡过程的每一个细节——从被刀枪、箭矢或其他东西刺破皮肤,到切割肌肉,再到搅碎内脏,最后折断骨骼,眼睁睁地看着自己肠穿肚烂、肢体分离、血肉模糊,真切地听到自己身体破裂、粉碎的那种难以描述的声音……即便如此,通常也未必能立刻死去——清雍正年间的河南学政俞鸿图因泄露考题赚外快而被判腰斩之刑。结果他被一刀斩成两截后仍未死,疼得蘸着自己的血在地上连写 7 个惨字后才断气。这件事后来常被冠以秦相李斯的名头大肆传播,但实际上姓俞的还算幸运,据史书记载,最倒霉的被腰斩后过了两三个时辰还没咽气呢。

那得多疼啊,而且要疼好几个小时,用度秒如年都无法形容。

这么说吧,战场上被敌人一刀砍掉脑袋,这死法算是最幸运的了。最惨的就是全身被捅得都是窟窿,可就是死不了,只能一边惨叫着,一边可怜巴巴地等着自己像破布袋子一样的身体慢慢变凉,最后流干身上的每一滴血。

这种情况,无论是对生者还是死者,都是地狱啊。谁乐意干这种事啊?

西周时确立了兵农合一的兵役制度,但很快就名存实亡了。春秋前后,周天子和诸侯让农民兵打仗,不管装备和补给,还让老百姓拿农具当武器。

作战攻守的装备,都取决于人的因素。耒耜就像行马蒺藜,马牛车舆就像营垒蔽橹,锄耰就像矛戟,蓑薛簦笠就像甲胄,镢锸斧锯杵臼就像攻城器,牛马是用来转运粮食的,鸡犬是用来侦察情况的。

为什么这么乱来?因为这些征召来的士兵没什么用。征兵的时候不来不行,但上了战场就都在摸鱼。往往敌军还离着老远呢,这帮人就能一哄而散,所以最后只能当摆设和啦啦队。就像决定晋楚两国命运的鄢陵之战,名义上有十万人参战,但其中八万多人都是这种只能当背景板的工具人。他们的任务就是等那一万来人的主力分出胜负,该欢呼的欢呼,该逃跑的逃跑,然后就可以回家了——对了,他们没盒饭,只能吃自己带的干粮回家。

那时候就是这样,阶层就像铁板一样,死死的。周天子的儿子还是周天子,诸侯的儿子还是诸侯,卿大夫的儿子肯定是卿大夫。平民的儿子只能是平民,奴隶的儿子永远是奴隶,身份一点都不会变。就算立了天大的功劳也没用,说不定还会有过错呢。

在繻葛之战中,郑国大将祝聃一箭射伤了周桓王的肩膀,导致周室联军大败。战后论功行赏时,郑庄公却「惟祝聃之功不录」,原因是「射王而录其功,人将议我」——以卑犯尊,不砍了你就算不错了,还想立功?

祝聃这样的卿大夫都这样了,更别说普通百姓了。打仗打赢了没你啥事,打输了死了白死,也没人给你赔钱,谁还乐意去拼命啊?能不情不愿地去战场上露个脸,顺便混点战功,就算给足面子了。

所以那时候打仗别说白刃肉搏了,哪怕稍稍有点出现危险的迹象,都别指望大家不跑,谁不跑谁就是二百五。

因此在战国之前,打仗就是由上至周天子、下至卿大夫、士等贵族阶层天然的责任。毕竟想打仗的是他们,打赢了得到的好处是他们的,打输了最倒霉的也是他们,所以他们不去玩命,谁去?

像在前边说到的鄢陵之战中,决定这场战役胜负的就是坐在几千辆战车上的一万多名晋、楚两国的贵族。他们驾驭着昂贵而又脆弱的战车,身披坚固的犀甲,手执锋利的青铜兵器,在一大帮无精打采的挥舞着乱七八糟农具的「战友」激励下,玩命的向着对方的战车发起冲锋。

哪怕明知必死,他们也没法跑,更不能跑。因为他们是贵族,哪怕其中大多数都是废材、庸才,但贵族也有贵族的责任,起码得延续家族的荣耀和富贵吧?

仗打输了,没准就当不成贵族了,所以必须拼命。仗打赢了,可要是谁怂了、逃了,即便不被治罪,那名声也就臭了。贵族的头衔是否会被剥夺掉不好说,但家族的沦落已经是可以预期的了。

毕竟贵族都要靠一张脸活着。要是自己都不给自己挣脸,那还是别活了。

【02】

贵族打仗,那是真的拼,不用担心不卖力。可贵族太少了,越打越少,规模也大不起来,战果也有限。所以诸侯混战了几百年,出了一堆霸主,就是没出皇帝。

后来大家都认为这么干不行,得想办法扩大兵源,增加军队规模。魏国就率先尝试,搞了个武卒。

武卒是啥?就是按严格标准从平民中挑强壮男丁当职业军人。武卒完全脱产,只训练和打仗,魏王给他们的回报是免田宅税和徭役,而且不光服役时免,战死或退役后也免。

这就是利诱,而且这个利特别大,大到能让武卒克服对战场的恐惧,死心塌地去卖命。

为什么呢?我们常看到解释古代官逼民反的最大理由是苛捐杂税,但这其实并不准确。在当时,对百姓来说最可怕的不是税,而是役,即徭役。

我知道一个数据,就是在明朝中后期,那个时候流行「嘉靖者,言家家皆净而无财用也」的说法,当时一个普通农户需要承担的田税和杂税加起来,差不多是十税一到十五税一(按照明制,田税是三十税一),换算成现代的税率,也就是 7%到 10%的样子,其实真的不算高。但是为啥百姓还是普遍破产,被逼得要么造反要么流亡呢?甚至一些中小地主也不得不把土地「投献」给官员和士绅,宁可交 50%以上的田租,也不愿意交才 15 税一的官税呢?原因就是除了地方官乱加价之外,最大的祸首就是徭役。

徭役就是百姓给官府无偿干活,一般是每年十几天到一个月,活儿包括修路、修水利、运物资啥的。听起来好像没啥是吧?要是让你从杭州给北京送几块砖头,或者让你本来住在珠江边,去修半个月黄河岸堤呢?干十几天活,路上得走好几个月,吃喝拉撒都得自己掏钱,要是病了死了也没赔偿——就算这些都不算啥,就因为耽误了农时,一个家庭一年的收成就没了(因为男丁都得去服役),家底差的可能直接就破产了。

但历代都解决不了的土地兼并问题,根源其实是徭役。只要有人看中了谁家的地,就把这家的人安排去千里之外服徭役,这样就能轻易地、低成本甚至无成本地把地弄到手。

免除徭役的武卒,有足够的动力去作战。要是还偷懒,军队可就不要你了,优惠政策也享受不到,倒霉的可是全家。

所以武卒打仗时就算明知道要死,也不会随便跑。毕竟他死了就死一个,要是跑了不仅要受军法处置,全家人也得跟着倒霉。

魏国训练出武卒后,打仗勇猛不怕死,取得了许多胜利,占领了大片土地,魏国因此成为霸主。其他诸侯国纷纷效仿,组建了赵边骑、齐技击、楚申息、燕坚兵、韩击刹等职业军队。虽然水平参差不齐,但总体效果不错。然而,在战国初期,各国虽然打得激烈,但还是没能决出皇帝。

为啥?因为当时生产力低,人口规模小,养不起这么精良的、全脱产的军队。荀子就曾说过,这么瞎搞,早晚会破产。

百姓在那里试行这种政策,就会恢复他们的户等,给予他们田宅,这样过不了几年他们就会衰落下去,而不可剥夺他们的财产。改变成这种制度就不容易周全,所以土地虽然广大,它的税收必然很少,这是使国家陷入危险的军队。

有没有什么办法,既可以让诸侯养得起军队,又能让士兵打仗卖命呢?

商鞅曰:然。

商鞅在秦国搞变法,其实就是「奖励耕战」这四个字。关于基本兵制,还是沿用旧周时期兵农合一的那一套,全国百姓平时为民,战时为兵,养兵成本很低。此外,他制定的军功爵制,主要明确了两件事,一是「有军功者,各以率受上爵」,二是「宗室非有军功论,不得为属籍」(【史记·卷六十八·商君列传第八】)——想要当官发财,就去战场上砍人头来换。否则,就算出生在秦家,也得有多远滚多远。

这就意味着,秦国打破了过去上千年坚如磐石的阶层壁垒。只要努力种地、拼命打仗,就算祖宗十八代都是农民,现在也有机会当地主、当官,光宗耀祖,惠及子孙。

那战场上秦军砍的是啥?不就是房子、土地、奴隶和明码标价的官位嘛!你要是有能耐砍到手,这些就都是你的了。

重赏之下必有勇夫——虽然战争依然恐怖,可哪个秦兵会跑?

傻子才跑!

所以那些仅仅是被免掉了税役、能过上安生日子就很满足的魏武卒、齐技击之流,哪里可能是梦想着一夜间就乌鸡变凤凰的秦锐士的对手?哪怕这些秦国农民兵在装备、训练乃至于体质上都比山东六国的精锐职业兵要差得很远,但架不住人家比你敢玩命啊:

「山东之士被甲蒙胄以会战,秦人捐甲徒裼以趋敌,左挈人头,右挟生虏。夫秦卒与山东之卒,犹孟贲之与怯夫;以重力相压,犹乌获之与婴兒。夫战孟贲、乌获之士以攻不服之弱国,无异垂千钧之重於鸟卵之上,必无幸矣。」(【史记·卷七十·张仪列传第十】)

魏国率先采用用利益诱惑平民作战的方法,秦国则直接打破了贵族和平民间的坚固界限,哪个诸侯还能给出比这更大的好处呢?况且山东六国由来已久的贵族传统,让他们即便想效仿秦国,也做不到,或者根本就学不会。

那秦始皇横扫六国,统一天下,就不奇怪了。

【03】

秦国那么能打,为啥 15 年就亡国了?

一是能打的兵都被调走了,二是连续征战几百年,秦军疲惫不堪。最重要的是,商鞅搞的军功爵制有很多猫腻,已经糊弄不了越来越聪明的秦军了。

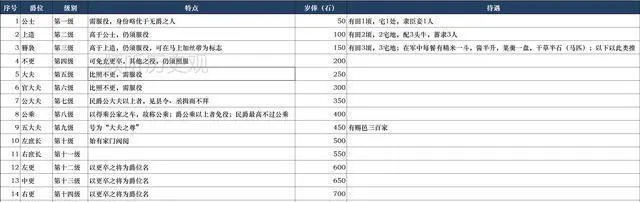

按照秦朝的制度,斩获敌人首级可以记功获得爵位。秦朝的爵位共有二十等(最初只有十七等),每一等都有与之对应的财产奖励和官职待遇,理论上没有上限,只要你能砍下足够多的敌人首级。但实际上,这根本就是不可能实现的。

魏国才风光几十年,武卒免税免役导致的财政压力,让国家陷入「其税必寡,是危国之兵也」的困境。秦国军功爵之赏的奖励力度是魏武卒的数十倍、数百倍,按照理论,秦国早该因赏钱破产无数次了,可为啥没发生呢?

军功爵制就是张大饼,看着挺美,但越吃越没味,最后还只能看不能吃,没准吃进去的还得加倍吐出来。

为什么呢?

军功爵制看似简单,其实水挺深。要是光凭个人武勇,没个官职,砍再多脑袋,爵位也就在公乘这儿打住了。要想再晋爵,当官后就更难了:

打仗时,百将和屯长杀敌必须达到斩首三十三人以上,若超过这个数,百将和屯长就可获得爵位一级。

啥意思呢?就是一个百人队的队长(百将)不但要在战斗中亲自斩获敌军的首级,而且全队的斩首数要达到 33 级以上,才能晋爵。想要晋升更高的爵位,就得得到更高的官职,所需要的「集体功」就更大,到头来就基本成了不可能的事情。

尤其是灭六国后,大战减少,战功更难获得。如此一来,被打破的阶层固化,在秦国又变得像铁板一样坚固,秦军士气受到的打击之大,可想而知。

这还不是最严重的。最恐怖的是秦律严苛,让人常常在不知不觉中就犯法坐牢。虽然可以靠军功爵赎罪,但随着秦国一统天下,战争没那么频繁了,再想获得军功爵的机会变少,可犯罪的几率却变高了。最后,秦军士兵发现,他们砍脑袋立功的速度,远远比不上给自个儿和亲人赎罪的速度。

拼命杀敌立功,结果却只能用来赎罪,甚至连这点卑微的愿望都无法实现。这样的军队,能打胜仗才怪呢!

才过了十五年,曾经凶猛的秦军在刘项叛军的攻击下就一触即溃,这也没啥好奇怪的。要是我们在那时候是秦军,我们也会跑,因为那时候的军队,不值得我们去打。

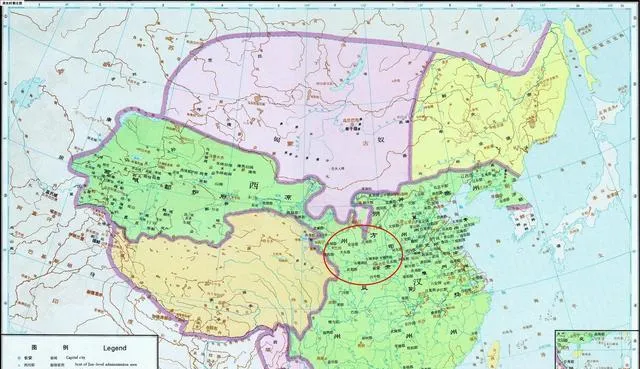

刘邦建立西汉后,借鉴了东西两周、春秋战国和前秦在军队建设方面的经验教训,想出了个厉害的办法。简单说,就是用天下的力量充实关中,再用关中控制天下。

这个天才的主意后来被唐朝愉快地接受了。汉朝和唐朝的军队之所以如此强大,能够征服四方、拓展领土,都源于此。

为啥?汉朝在这些方面的进步有限。两周实行分封制导致天下大乱,前秦实行郡县制也仅维持了 15 年就不行了,所以两汉想在全国维持严密统治是不现实的。

因此,刘邦听取了娄敬的建议,将天下的强宗大族、豪杰富户、名门望族都迁移到了关中。这样一来,天下的税赋财货、优秀人才、杰出特产、先进技术也就都汇集到了关中。有了这样坚实的基础,刘家皇帝才有条件大力建设和发展关中,使关中的百姓相比其他地区,能过上更好的生活,拥有更高的社会地位。甚至关中的乞丐,可能都觉得自己的社会地位比关东的地主老财还要高。

这意味着,关中百姓都真切地体会到了刘家的「皇恩」,在一定程度上他们二者是相互依存的关系。

汉朝的兵制跟秦朝一样,实行兵农合一、全民皆兵。理论上,刘家皇帝想征发多少兵都可以,就算千万大军也没问题。但实际上,这种事根本不会发生。因为养不起是一方面,没必要才是关键——只要有了忠于皇家的关中兵,其他地方穷得叮当响、百姓饿得只能当强盗都没关系。只要关中富裕、长安稳定,大汉朝就稳如泰山,就算最终灭亡,也是「强大而亡」。

因此,两汉在各次战争中,关中兵一直是军队的绝对主力。那些战功赫赫的良将,也大多是关中人,比如卫青、霍去病、李广、赵充国、耿弇、马援、窦宪、班超等。可以说,如果没有这些「秦兵秦将」保驾护航,刘家皇帝连个好觉都睡不安稳。

为了保持优越的政治、经济和社会地位,关中兵可能会害怕,也可能非常想逃跑,但他们不敢害怕,不敢逃跑,更不能害怕,不能逃跑。所以汉唐的兵为什么能打仗?因为在那些时代,上战场打仗的兵都是社会上相对富裕的阶层,被称为「良家子」——出身清白,有宗族父母妻儿的牵挂,有土地产业作为依靠。因为在某种程度上,为皇帝打仗,就是为自己打仗,为家族子孙打仗。而且就算逃跑了,也无处可逃,所以再害怕也不能逃跑。

有恒产才有恒心,就是这么个理儿。

唐初推行府兵制,把找富人,尤其是关中的「中产阶级」当兵打仗这事,用法律形式确定下来了:

挑选的方法是,财产均等就选强壮的,能力均等就选富有的,财产和能力都均等就先选人丁多的。所以疏议说:「不公平,是指舍弃富有的选贫穷的,舍弃强壮的选弱小的,舍弃人丁多的选人丁少的。」

就是在唐朝初年,穷人连当兵的资格都没有,就算通过走后门的方式混进来,也会被视为「不平」,要承担法律责任的—— 「(不平)一人杖七十,三人加一等,罪止徒三年」(引用同上)。

甚至为了将军队中的穷鬼驱赶得一干二净,唐律规定府兵除了有国家授田和免税政策外,连军饷都没得领。不仅如此,府兵出征还得自己掏钱购买粮食、武器以及「随身七事」,即服、被、资、物、弓箭、鞍辔和器仗。

仅这身行头,就足够掏空半个小康之家了,家境贫寒的是绝对购置不起的。

所以要是我们有幸能穿越回盛唐一窥唐军对外征战的场面,就会发现除了朝廷统一配发的战马、甲胄和重兵器(如槊、矛等)外,府兵们的服饰和装备堪称五花八门,啥玩意都有。家里钱多的可以武装到牙齿,没那么多钱的可能除了必备的横刀和弓箭外一无所有,有个性的像陇右崔器那样在脖子上架对锤子,上司也懒得管你。

也就是这支看起来不太着调的军队,打出了华夏上下五千年间最为显赫的武功——仅用了120余年的时间,就打下了约1237万平方公里的土地。要是不算那片高原,连以疆土广大为最的元、清两朝,也没法跟盛唐相比。

吐蕃和唐朝简直就是前世的冤家,每隔一段时间就会掐架,简直是千年等一回。就像是为了给唐朝添堵似的。等唐朝没了,他们就跑去信佛了,见谁降谁,连个停顿都没有。

【04】

汉唐时期那些家境好的武装农民,很厉害的。但唐朝开元年间府兵制崩溃后,募兵制就成了主要的征兵方式。那这些职业兵打仗行不行啊?会不会逃跑啊?

跑不跑先不说,对皇帝的忠心可能也没多少了。毕竟募兵得给军饷,李隆基养不起也不放心,就把他们打发到东北、西北的边疆去了,眼不见心不烦。

从战国以来,关中兵拥有天下第一精兵的名号上千年,现在退出历史舞台,东北和西北边地的汉化胡人或胡化汉人成为历代军队的主力。但问题是,关中兵一直受到皇帝优待,利益相关,打仗自然卖命。而北方边地一直很穷,皇帝通常也不关心这些地方,所以当地百姓也没得到什么「皇恩」,更谈不上忠心。

安禄山忽悠一下,河北三镇的二十多万边军就跟着他造反了。

好忽悠的另一个原因是,在募兵制下,有家有业的良家子不会去当兵,当兵的都是些无业游民、泼皮混混或失地流民,也就是「不良人」。这些人没什么负担拖累,顾忌也少,说反就反,说不定造反后日子还能过得更好。

因此在打仗时,也别指望这些人能像汉唐时的武装农民那样「一听到打仗就高兴」,像他们那样即使陷入绝境也能奋战到底。毕竟这些人当兵就是为了那点军饷,一旦受伤或残废,很可能会被赶出军队,死了就什么都没有了,所以为什么要拼命,为什么不跑呢?

因此,唐朝初期府兵打遍天下无敌手,而中唐以后的募兵却连小小的南诏都无法摆平,原因就在这里。

北宋刚建立,赵大、赵二为避免重蹈五代覆辙,用荣华富贵换了军阀的兵权,还优待士大夫,想通过文官来限制武官,实际上就是打着天子旗号给大臣行贿。结果呢,宋朝管不住土地兼并,管不住官员奢侈贪婪,甚至连官员不务正业做生意都得睁一只眼闭一只眼……反正就是各种弊政,反映到军队上,就是彻底破坏了兵农合一的基础,只能继续实行募兵制。

在低技术农业时代,募兵制存在很多弊端,因此就算偶尔能打硬仗恶战,也无法持续。简单来说,职业军人打不过训练有素的武装农民。这个事实,对于一辈子当军头的赵大、赵二来说,并非秘密。但现实是,他们只能对汉唐那些彪悍的武装农民羡慕嫉妒恨,转过头来,还得为自己麾下难伺候的兵大爷们愁白了头发。

最后他们想到了两个提高宋军战斗力的「妙招」,一是重赏之下必有勇夫,二是质量不够数量来凑。

北宋时,中等禁军的年薪能有 50 多贯(按粮价折算,每贯相当于今天 700 到 800 元人民币的购买力),还能享受安家费、宿舍和家属随军待遇,以及料钱、月粮、衣绵等福利,年收入累计能有上百贯——当然,这是在没被上司克扣勒索的理想情况下。此外,当时还近乎无限制地扩军,宋太祖开宝年间刚开国时,宋军只有 19.3 万马步军,到仁宗朝后期近百年后,宋军常备兵力已经超过了 140 万,这可是个前所未有的历史纪录。

北宋高薪养军还想扩规模,军费开支巨大,直接把朝廷财政压垮了。

我看治平二年全国的财政收入,大约是缗钱六千多万,养兵的费用约是五千万,这是总收入的六分之五,而军队就占了五分之四。

咱都知道,北宋赵家皇帝养的兵,其实没啥用,在战场上跑得贼快,是历代最快的。为啥?因为武将在大宋朝没前途,只能一门心思捞钱,吃空饷、喝兵血是最快的发财之道。这样,宋军名义上的高薪,实际上都进了各级军官腰包,士兵生活困苦,大量逃亡,军队缺额严重。

比如说啊,在靖康元年(公元 1126 年),女真人围攻汴京,陕西宣抚使范致虚奉命率领 40 万大军去勤王。注意了,这 40 万大军是「号称」的,实际上只召集了大概 20 万人的部队。而且这 20 万人,还是兵部架阁库的档案里写着要按时发饷的人数。范致虚要是在他的军队里一个个地数人头,能数出个 4、5 万人来,就算他手下的军官有良心了。

这样的军队,遇到两三万凶狠的女真兵,不马上溃败就奇怪了。

如果宋军主将不想发财,只想报国,那能指望他的兵不跑吗?不能。

就拿著名的种家军来说,它可是北宋最精锐的野战部队了吧?这支部队是种家历代将主拼命经商、走私,花大价钱养出来的。在正常情况下,只要钱给够了,这些兵还能打一打。但一旦缺钱了,他们还是会照样逃跑,根本不顾种家人的死活:

师中率部下死战,从早上卯时到巳时,士兵们用手发弩击退金兵,但赏赐却没跟上,大家都很气愤,散去了,留下的只有百人。师中身中四创,仍奋力战斗而死。

啥意思?同样是在靖康元年,种师中率军驰援太原,与粘罕大军激战。因为出发得太匆忙,钱没带够,所以打着打着就没钱发赏钱了,种师中就跟士兵商量能不能先欠着,回头再补上?结果士兵们哄然而散,独留种师中被女真人围殴致死。

这样只为钱打仗的兵,能不跑吗?

那明朝的兵要是跑了,原因跟宋兵差不多,也是钱闹的。不过宋兵看着挺有钱,明军那是真穷啊。具体原因可以看我之前写的文章【天生就患上穷病的明军,怎么可能「打仗很厉害」?】,这里就不细说了。

为啥不叫元兵、清兵呢?因为这俩朝代起家时靠的是部族兵,就相当于秦汉时的兵农合一低配版。因为老家太穷太苦,所以攻打温暖富饶的中原对他们来说就是最大的诱惑,打起仗来才会勇猛无比、不怕死。但一旦在中原站稳脚跟,这些没见过世面的土包子就会迅速被花花世界迷得晕头转向,堕落的速度快得跟闪电似的。

都这时候了,还能用什么好处去诱惑他们呢?而且游牧民族在人口规模上本来就处于劣势,要是不想落得个「胡人没有百年国运」的下场,那就只能让汉兵去顶上了。

所以对这些蛮夷部族兵来说,只有够穷才够猛。一旦不穷了,通常跑得比汉兵还快,也就没啥好说的了。

【05】

所以在近现代之前,历朝历代要想让自己的军队在战场上不跑,都得想尽办法利诱之。有的朝代措施得当、效果好,仗打起来就能战无不胜,比如汉唐;有的朝代限于各种现实条件开不出好价钱,当兵的打起仗来就不那么卖命,一遇到硬仗恶战脑子里转的第一个念头就是开溜,比如宋明。

有的读者朋友可能不认同,毕竟军队都是有纪律的,起码在当兵的屁股后头得站一排手持鬼头大刀的督战队吧,哪是说跑就能跑的呢?

这话没错,严苛的军法是维持历朝历代军队战斗力的基本保证——威逼与利诱相结合,才是军队士气和战斗力的来源所在。

那为何本文通篇都在大讲特讲利诱,而不提威逼呢?

姜子牙所著的【司马法】是中国最古老的兵书,其中出现了以法治军的思想雏形。后世各朝大多也会制定军律、军法,这些军律、军法中也能找到【司马法】和【孙子兵法】等军事理论名著的影子,然而……实际上没什么用。

为啥?我们都了解帝制时代就是人治社会。虽然会有很多律法,但德治大于法治,通常皇帝说了算,规矩得听他的。

但少有人知的是,军队一直都是人治的高发地。

因为古代没有军事教育传统,将领打仗要么靠天赋,要么靠祖传经验,要么就只能自己摸索。更有甚者,后来一些文官读了几本兵书,就敢自称懂军事。

因此,在多数古代军队中,即便有白纸黑字的军纪军法,是否执行以及执行力度,往往取决于主将的想法。比如,有些名将提倡以仁德治军,关爱士兵,军法执行就会宽松些;有些将领则认为必须严格治军,即使士兵犯错未被军法规定或处罚较轻,也可能被严惩,还无处申诉。

在如何执行军法这个问题上,【司马法】虽然被大家认可,但态度也很模糊。它一方面提倡以仁治军,另一方面又认为将领可以对士卒「小罪乃杀」,在军中要「政栗」「位严」,这样才能震慑军心,防止士兵在战场上逃跑。

因此,历代军队对士兵的「威逼」,也就是对军纪的要求,其实没有固定的标准。只要仗打赢了,怎么说都可以。

北宋年间,吴郡人许洞总结前人经验教训,搞出了军律大纲,后被军队接受。再经演义小说引用传播,形成了我们熟知的【十七禁令五十四斩】:

「大将受命后,全权负责征讨之事,在野外犒劳军队,结束后发布命令,如果有不听从命令的,必杀之。」

听到鼓声不前进,听到鸣金声不停止,军旗举起不挥舞,军旗低垂不伏地,这种人是违反军纪的人,应该被斩首。

叫他不应,喊他不来,反复拖延,违反军纪,这叫慢军。这种人要杀头。

夜晚警报响起,士兵却懈怠无精打采,更鼓报时也不准确,声音也不清晰,这就是所谓的懈军。遇到这种情况,应当将其斩首。

老是抱怨,责怪不被奖赏,将领所用之人,性格倔强难以驱使,这叫横军。这样的人要杀掉。

吵吵嚷嚷,嘻嘻哈哈,即使有禁令也不能制止,这叫轻军。像这样的人,杀!

所学之器,弓弩无弦,箭无镟羽,剑戟不锋利,旗帜破损,此为欺军。当斩之。

散布荒诞的言论,编造鬼神之事,假借梦境托言,用流言邪说来恐吓官吏士兵,这叫做妖军。对于这样的人,要将其斩杀。

挑拨离间,搬弄是非,结怨下属,使他们不和睦,这叫毁谤军队。这样的人要杀头。

所到之处,侮辱当地百姓,强迫妇女,这就是奸军。这样的人就杀了他。

偷人家的财物,用来自己获利;抢人家的脑袋,用来当作自己的功劳,这叫盗军。像这样的人,就该杀了。

将领们密谋时,有人在营帐外偷听,这种行为被称为探军,抓到后应该斩首。

听说有把所谋之事泄露到外面,使敌人听到风声的,按军法应当斩首。

用时,不应结舌,不应低眉俯首有难色,此为恨军。如此者斩之。

超出队列,争先恐后,大声喧哗,不听从命令,这种就是乱军。这样的人要杀了他们。

托病逃避艰难,抬着伤员遗弃尸体,借此逃跑远离战场,这叫诈军。有这种行为的人,一律处斩。

当掌管财物赏赐时,偏袒亲近之人,让官吏士卒结仇,这叫党军。像这样的人,杀了他。

没看清敌人就乱说,没了解清楚敌人就瞎说,没到却说自己到了,到了却说自己没到,说得太多却没说到点子上,说得太少却废话太多,这叫贻误军机。像这样的人,杀!

但其实,就算老吴再编出一堆「如是者斩之」,就算领军的将领再残暴嗜杀,杀多少鸡吓唬人,军队里最看重的还是法不责众。想让当兵的卖命打仗,而不是一见敌人就跑,归根结底还是要靠利诱。

毕竟,杀鸡儆猴只能起到一时的作用,要想让军队长治久安,还得填饱大头兵们的肚子,这样才能确保他们在战场上不会轻易逃跑。

这是帝制时代的军队改变不了的事实。