1945 年 2 月,由于德国在欧洲战场上快速溃败,二战的阴霾消散了一多半。

然而,一场覆盖全球所有国家的全新政治风波,在苏联的雅尔塔慢慢开场了。

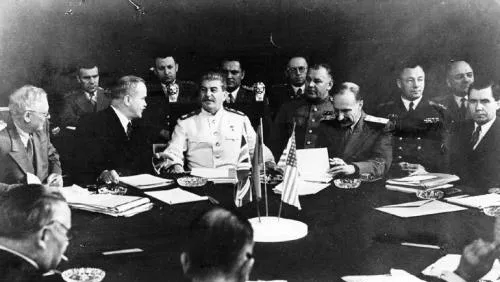

被称作「三巨头」的美、苏、英三国领导人开了雅尔塔会议,很强硬地决定了二战结束后的利益分配,还正式拍板,要建立一个普遍的国际组织,以此来维持新定下来的国际秩序。

1945 年 3 月,中、苏、美、英四国牵头,给反法西斯同盟发出了「召开联合国会议」的邀请。

不过,几个月后旧金山会议结束的时候,除了中、苏、美、英这四个发起联合国的国家外,一直被指责「投降」的以前的强权帝国法国,也成了联合国常任理事国。

号称出兵 300 万抗击法西斯,结果跟德国开战后才一个月,就投降了 280 万。

这个老牌资本主义帝国在宣布全面投降后,几乎一夜之间就跌下神坛,为啥它在反法西斯战争中几乎没啥积极贡献,二战后却还能成为常任理事国之一?

【抗争到底的自由法国】

1940 年 5 月 10 号,纳粹德国向法国发起了总攻。在之前一直被德军打得不断后退的英法联军眼里,这儿会是德国在西欧战场栽跟头的地方。

由于在德法交界的地方,有一条法国差不多动用了全国的力量修建了十来年的军事防线,叫马奇诺防线。

不过呢,英法联军还美滋滋地做着美梦的时候,一个比「德国闪击波兰」还让人吃惊的消息就传遍全球了——德军仅仅用 2 天就冲到法国境内啦。

法国口中坚不可摧的那道军事防线,竟被德军轻而易举地就给越过了,好像那儿没人防守似的。

等法国人回过神来,发现末日要到了的时候,德军在曼施坦因的战略指引下一路猛进,直接朝着巴黎去了。

德军的三线装甲大军同时发起进攻,军事要塞色当、依靠天险的防线马斯河先后失守,战争才开打短短 5 天,巴黎就危在旦夕。

5 月 16 号,英国那位「战时首相」丘吉尔从伦敦飞到了法国。

当他了解到,号称有 300 万兵力的法军居然连战略预备队都没有,那一刻,他都不知道该生气还是该伤心了。

这一回跑去巴黎劝说法国总统坚决打仗没成功,不过丘吉尔的此次到访,给当时一个不怎么显眼的军官带来了希望,这个人就是后来领导自由法国始终坚决作战的戴高乐。

5 月 18 号,法国总理雷诺把内阁改成了适应战时的内阁,让一战时法国的名将贝当和魏刚上任。

魏刚担任海陆空三军总司令,虽说战斗经验丰富,可他一直在中东,对法国的局势不清楚,而且思想还停留在一战的战略上,结果错过了防御德军的最好时机。

5 月 20 号,魏刚费心安排的法国新防线,让古德里安轻易就给突破了,德军朝着有 30 多万盟军聚集的敦刻尔克直扑过去。

不过,戏剧性的一幕出现了,德国元首希特勒居然下令全军停止行进,让古德里安没能把盟军大部主力全部消灭,33 万盟军顺利从危险中逃脱。

敦刻尔克撤退完,眼瞅着被英军给抛弃了,法国领导高层那是彻底没了继续斗争的心思。

6 月 13 号,丘吉尔最后一回访问法兰西第三共和国,劝他们接着战斗,可这一回得到的回答是坚决不干。就在同一天,法国宣称巴黎是不设防的城市。

当贝当、魏刚等人一个劲说要投降的时候,当时担任国防部次长的戴高乐极力抗争,哪怕和一直提拔他的贝当闹掰也在所不惜,可到底还是没能改变法国的命运。

由于要接着跟德军对抗,戴高乐只好跑到外国去,把法国剩下的主战派召集起来,组建了「自由法国军队」。

1940 年 6 月 28 日,靠着丘吉尔的推动,英国政府承认了戴高乐组建的「自由法国」。在戴高乐疯狂呼喊之下,法国民众慢慢又燃起了光复的希望。

1941 年,由于世界大战全面开打,戴高乐瞅准时机在非洲和巴尔干半岛来回作战,为最终光复法国积攒名声和力量。

1944 年 6 月,戴高乐亲自到了诺曼底,站在祖国的土地上,说要从纳粹手里把法国重新夺回来。

戴高乐指挥自由法国四处作战,虽说让曾有「投降 280 万」这一笑话的昔日「欧洲第一陆军强国」在名义上没亡国,可实际上对法国成功解放没啥大作用,主要还是靠百万盟军的反攻。

自由法国坚持奋战到底,这让法国在二战后有了成为常任理事国的名头和内在因素,不过真正让它当上常任理事国的,实际上是二战结束后的大国之间的争斗。

【三巨头利益争夺的「捡漏者」】

早在 1943 年年底的德黑兰会议时,苏、美、英这三个巨头就因为德国最终的利益分配这件事产生过分歧。

在德黑兰会议刚开始的时候,三巨头心里都清楚德国最终该怎么处置——就是分割。

不过,在具体的分割办法这方面,三巨头各自都有不一样的想法。罗斯福觉得,得把德国分成好几个国家或者地区,美、苏、英分别管理一部分。

而丘吉尔呢,为了能让大英帝国「体体面面地下台」,就提出把德国南部的几个省分隔出来,并进一个新联邦。

丘吉尔这么做,就是想让德国工业化水平挺高的南方几个省,给普鲁士的新联邦提供技术还有武器方面的支持,从而去压制发展势头很猛的苏联。

但是,斯大林哪能让丘吉尔的如意算盘得逞呢。

对于丘吉尔的提议,斯大林干脆反对:咱们的目的是消灭法西斯,所以成立新联邦的计划压根儿就不该有,而且普鲁士里的军国主义,必须被彻底清除干净。

斯大林这次的主张,不光彻底否定了丘吉尔的提议,而且还打算把整个东普鲁士据为己有。

因为丘吉尔跟斯大林意见不合,罗斯福最后只得出来当苏英的调解人,可德国的分配问题,由于斯大林反对,三巨头没能达成最终协议。

也正是打从德黑兰会议起,丘吉尔就着手打算把法国拉进来,免得战争结束后苏联占的势力太多。

由于盟军在诺曼底登陆,本来在德国东线战场就有很大优势的苏联红军,在盟军西线对德国的牵制作用下,进攻更加顺利。

眼瞅着苏联在德国的分割划分中更占上风,丘吉尔就打算把原本没啥存在感的法国给推到前面来。

不过,法国对整个反攻的贡献少得可怜,所以在三巨头跟前压根就没有一点儿话语权。

为了能把法国拉进来,丘吉尔先找了罗斯福,盼着美国能像自己那样,拿出本国一部分利益给法国,这样就能让苏联在德国利益分配还有往后世界秩序话语权的争抢中,受到新的牵制。

最终,丘吉尔跟罗斯福的意见统一了,在之前划分好的德国三分势力范围里,各自拿出一部分给法国当作占领区,就这样,德国从被一分为三变成了一分为四。

法国这个首都曾被德军轻易占领就投降的国家,居然捡到这么个大便宜,一下就成为了世界新秩序的制定者之一。

1945 年 2 月,经过好几轮商量,斯大林最后没办法,只好同意让法国也来分德国这块蛋糕。

按照雅尔塔会议的商议结果,苏联控制的德国地盘没变化,英美各自拿出一部分给了法国。看起来苏联是最大的获益者,其实并非如此。

虽说这次和议,苏联在德国获取的利益大体没什么改变,不过依照先前的划分,美英之间存在着直接的利益往来。

可往后要是双方产生了分歧,美英肯定会把法国当作双方关系的缓冲区域,尽可能防止美英同盟破裂,这对苏联来讲绝对是最不想见到的情况。

后来西德和东德的相互对峙,正好证明了这个事儿。雅尔塔会议的成功也使丘吉尔明白,将来重整世界秩序的时候,法国肯定会是英美手中的一个有力武器。

1945 年 4 月底,筹备联合国的旧金山会议正式举行。在这之前的好长一段时间,戴高乐实际上一直是反对联合国建立的。

或许是当时法国没了跟苏、美、英一起竞争的能力,所以当丘吉尔把法国再拉进重整世界秩序的局里时,法国很快就把这个想法给摒弃了。

在旧金山会议当中,丘吉尔又把法国给推了出来,提议让法国也成为联合国的常任理事国之一。

跟上回提议给法国分点德国利益来牵制苏联不一样,这回丘吉尔提议让法国成为联合国常任理事国,不单是针对苏联,还针对美国。

由于美国极力想把当时国民政府掌权的中国弄进联合国常任理事国,这可让丘吉尔觉得威胁老大了。那时候的英国,早就不是从前那个称霸全球的日不落帝国了,而是一个快谢幕的昔日强者。

之前在德国利益分配那事儿上,美国是迫于形势才让英国把法国拉进来。但筹建联合国可不一样,在这方面,美国心里很明白,比起自己以前的「宗主国」,中国的国民政府才是最靠得住的盟友。

于是,丘吉尔就下了决心把法国再拉进来,这样万一以后美国改变态度,还能有个一起并肩作战的盟友。

这一回,对于丘吉尔的提议,美国不同意。不过呢,美英之间的这点分歧,被斯大林给逮着机会了。斯大林讲,同意丘吉尔的提议,能让法国成为联合国常任理事国中的一员。

斯大林的态度,当然不是因为跟丘吉尔结成同盟,只是从自身利益考量,觉得法国成为常任理事国,对苏联只有好处没坏处。

斯大林觉得,这回法国能进常任理事国,意味着美英之间开始有矛盾了。为了往后能把这矛盾放大,让他们两边闹掰,苏联得支持法国成为联合国常任理事国当中的一个。

而更深入来讲,是由于当时法国共产党的力量增长很快,斯大林甚至认为往后法国会成为苏联的一个重要帮手。

因为不想太早跟英国闹掰,免得让苏联占便宜,所以美国只好同意法国成为除了中、苏、美、英之外的第五个联合国常任理事国。

看看法国在二战后能成为常任理事国的那些因素,说到底就是美、苏、英三国在重整世界新秩序时的利益争斗。

戴高乐领导的自由法国成功收复法兰西,这不过是给这所有的事提供了一个很体面的借口。

不过呢,虽说法国在二战后是靠着大国博弈捡了漏,顶着「投降国」的笑话重新进入世界秩序的核心,可后来法国国力快速恢复,甚至很快就把英国甩在了后面,这强大的实力正好说明,在那个复杂的历史时刻,只有法国才有能力平衡美苏英之间的利益争斗。