1962 年 10 月 14 日天亮那会儿,美国空军的小鲁道夫·安德森少校驾驶着一架美国的 U-2 高空侦察机飞到了古巴上空去执行侦察任务,拍了 928 张照片后就返回去啦。

第二天,国家照片判读中心的专家们对这些照片展开分析后得出了结论:

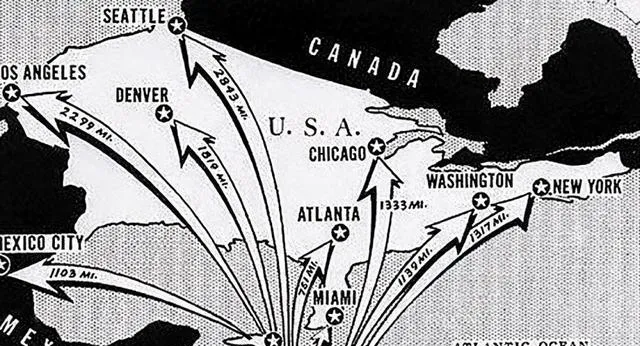

他们找到了苏联的导弹基地,苏联人已经把一部分中程弹道导弹给运进古巴啦,这些导弹平均能射 1200 英里呢,还能装载百万吨级的核弹头。

华盛顿还有休斯顿这些美国的大城市都将会处在它们的攻击范围当中。

古巴的导弹危机就这么爆发啦。

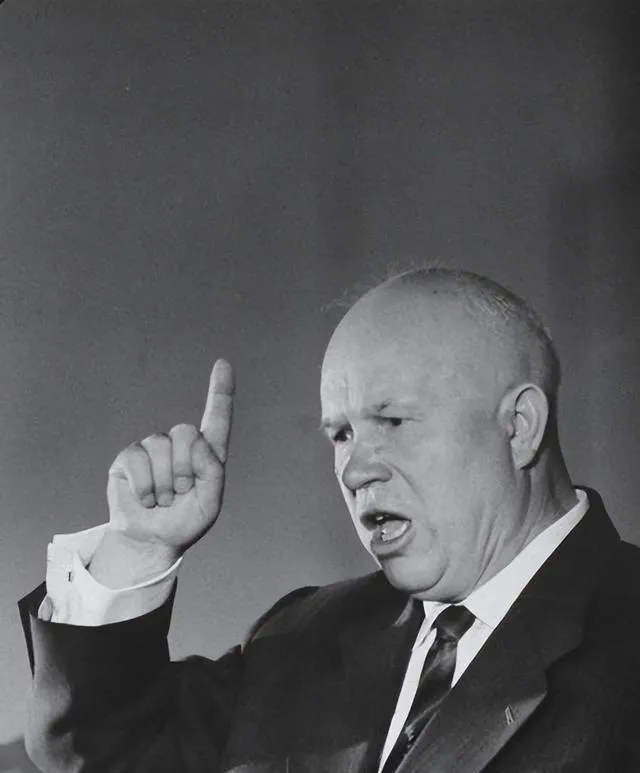

作为事件的主要人物之一,赫鲁晓夫遭遇了「悲喜两种截然不同的情况」,之后还爆出了他主动请求原谅的丑事。

那么,赫鲁晓夫到底干了些啥呢?咱们可以回顾一下古巴导弹危机,借此来瞧个究竟。

复盘:「和平共处」以及「和平竞赛」——赫鲁晓夫为寻求苏美力量均衡而付出的努力

1953 年斯大林逝世后,苏联在对外政策思想方面出现了显著的改变。

在经历了二战那血与火的冲刷之后,苏联渐渐把自己当作能跟西方世界,特别是美国,处于同等地位的绝对核心力量啦。

根据对核武器出现后国际形势有了新变化的这种判断,赫鲁晓夫给出了以「和平共处」以及「和平竞赛」为典型的一系列新的外交思想理论。

赫鲁晓夫坚定地认为「和平共处乃是苏联对外政策不能更改的基础」。

为啥要提出「和平共处」这个理念呀?

因为按照赫鲁晓夫的观察来看,在热核这个时代,对于国家间关系的处理办法存在两条路径:

要么就会爆发战争——在这个有着火箭技术和氢弹的时代,战争会给各国人民带来最为严重的后果;

要么就和平共处呗——不管你喜不喜欢自己的邻居,这都是没办法的事儿,咱们得跟人相处呀,毕竟咱都生活在同一个星球上呢。

简单来说,和平共处政策就是不把战争当作解决争端的办法。

不过呢,赫鲁晓夫当初提出「和平共处」这一理念,压根儿不是打算用它来引导处理社会主义国家内部的关系哦,而是专门指的苏联跟美国这两个分别在社会主义阵营和资本主义阵营里的领导国家之间的关系呢。

在赫鲁晓夫的观念里,要是世界上仅仅有一种意识形态,并且在所有的国家里都只有同一种社会制度的话,那就不会有敌对的制度存在啦。

在达成和平共处之后,两种有着不同社会制度的国家之间的关系就转变为了「和平竞赛」。

所以呢,赫鲁晓夫可不觉得仅仅苏联跟美国搞「和平竞赛」就够啦,他的目标是要达成「美苏一起主宰世界」,并且能跟美国平起平坐的那种程度。

斯大林逝世后呀,主要是从 20 世纪 50 年代中期开始,世界形势发生了变化,在赫鲁晓夫看来呢,这出现了一连串对苏联有利、对美国不利的变化。

从 20 世纪 50 年代中期开始,国际形势发生了变化,赫鲁晓夫提出了「和平共处」「和平竞赛」的思想,这些就为古巴导弹危机的形成奠定了基础。

一方面,苏联得在这般的国际环境里,跟美国一起维护两极的地位和秩序,得共同管理甚至主宰这个世界;

另一方面,苏联真实的目的在于通过这种「共管」来拓展自身的势力范围,争取更多的影响力与主导权,以此来制衡并且削弱美国的力量。

所以啊,那些能达成这目标的「合适」办法,像在靠近美国的地方布置导弹来威慑美国,都不会被赫鲁晓夫这个追求苏美力量平衡的苏联领导人给错过啦。

赫鲁晓夫着急行动啦,要在拉美地区打造出革命的榜样呢。

长久以来,国内外的学界对于苏联在古巴布置导弹的主要意图以及动机,有着诸多不同的观点。

苏联以及后来的俄罗斯的多数学者都坚决觉得,苏联这么做主要是为了政治方面的考量,是要保卫古巴革命,增强古巴的防御力量,从而阻止美国人的入侵,这是最为重要的。

西方学者大多着重指出,苏联的首要目标在于改善自身的战略地位,赫鲁晓夫的行为动机并非单纯的,而是既复杂又具备多重性。

实话讲啊,赫鲁晓夫心里是有在拉美这地方树立起革命的榜样,然后把自己的势力范围给扩大了的想法呢。

要是只局限在古巴这么个小小的国家呢,说不定赫鲁晓夫不一定就真的会去冒那个险,去激怒美国人,让全世界都陷入核大战的恐怖阴影当中,从而做出往古巴运送导弹的决定。

赫鲁晓夫「肯定是通过古巴瞅见了这背后对他自己更有好处的情形」,才会这般竭力支持古巴。

古巴对于苏联来说,其中一个最主要的利益就是,它会成为苏联的势力进入拉美地区的据点,把社会主义的力量带到美国的后方,接着还能成为威慑整个西半球的前沿阵地。

在苏联人的视角里,古巴在三个方面对苏联势力的拓展是有利的。

首先呢,苏联一直将支持民族解放运动以及各国人民的革命,当作是自己能够利用的一面旗帜,借此来维护它在国际共产主义运动里的领导地位。

其次,把古巴当作往美国的后院——拉美地区渗透的途径,那可真是再合适不过啦。

古巴得依靠苏联的支持去对抗美国,苏联想要在拉美扩大影响力也得借助古巴,双方很快就达成了一致。

最后呢,苏联打算把冷战的战场拓展到美国的那些传统势力范围当中,好增强抗衡美国的力量。

想要压制美国,就得在欧洲之外的地方,特别是在美国地缘政治利益的核心地带插进一个结实的楔子,并且通过这个楔子促使那个地区的整体风向发生转变,古巴革命对于赫鲁晓夫来说那绝对是个好机会呀。

由此,赫鲁晓夫觉得,要是失去了古巴,那苏联在世界上的地位就会大幅降低,尤其是在拉美地区,很可能就意味着会失去整个拉美。

所以呢,赫鲁晓夫着重指出,苏联有责任用尽各种办法去守护古巴,让它能够以一个社会主义国家的身份存续下去,并且成为其他拉美国家的一个真实范例。

所以呢,对势力范围的争抢呀,和意识形态里那两种主义以及制度的争斗就交织到一块儿啦,最后使得赫鲁晓夫拿定主意要给古巴运送导弹啦。

太过自信,进和退都没了依据

赫鲁晓夫曾经清楚地表明过:

得采取些办法来保障古巴的安全呀。可到底咋保障呢?派我们的某一支军队过去?

基于这个情况,赫鲁晓夫就好像很有自信似的说道:

「导弹那可是啥都代表着呢。」

他还用一种很有自信的语气说道:

这些导弹或许会被美国给灭掉,但不是全部哦,只要还剩下四分之一,甚至十分之一这么多的导弹,就能往纽约扔一枚到两枚带有核弹头的导弹啦,那样的话纽约那里就没多少东西啦。

总之,依赫鲁晓夫的看法,不管是搞外交抗议,还是进行常规军事行动,都没法震慑到美国。

因为美国人压根不会搭理外交方面的抗议呀,并且古巴离美国那是近在眼前呢,可离苏联却有好几千公里远呢。

美国的常规军事力量能够立马把古巴给摧毁掉,苏联的常规部队还没办法大规模地调到西半球那边去,这样一来,从常规军事力量这个角度讲,因为美国离古巴比较近,美苏压根就没法达成那种力量均衡的状态。

所以呀,就只有核导弹才算是「实实在在且有效果」的威慑手段呢。

1962 年 4 月末的时候,赫鲁晓夫在跟米高扬一起散步的过程中,阐述了在古巴布置导弹的这种可能性。

赫鲁晓夫跟米高扬讲,苏联完全有能力给古巴提供中程以及中远程的导弹,等秘密部署妥当之后,就在美国国会选举结束那会儿,把这事儿向美国和全世界公布出去,到那个时候,华盛顿那边就只能接受这个现实啦。

米高扬对此特别震惊呀,他觉得这个想法太冒险啦,肯定会把美国给惹毛,说不定美国还会直接去入侵古巴呢,那样就会跟苏联展开一场全面大战啦,后果那可真是不敢想呀。

并且,他对导弹能否顺利被运到古巴,并且在隐秘的情况下完成部署这件事,非常怀疑。

尽管米高扬竭力强调这个计划存在的危险,然而赫鲁晓夫好像没被影响到。

这会儿的赫鲁晓夫,彻底进入了发疯的状态。

最终,那被秘密送到古巴的导弹被美国给发现了,紧接着古巴导弹危机就爆发了。

太让人意外啦,整个事儿很快就出现了关键转折点,这全是因为赫鲁晓夫写给肯尼迪的那封后来被称作「求和信」的长信。

实际上呀,有研究显示,苏联从危机开始后的第二天就开始发出各种各样表示愿意和解的信号呢。

塔斯社在当天把赫鲁晓夫给英国哲学家罗素的回信给播放了出来,表明苏联期望「尽全力去消除爆发热核战争的那种危险」。

当天下午,赫鲁晓夫在莫斯科把美国企业家威廉·诺克斯给叫来了,通过一种特别的途径向美国政府和舆论那边传达出了想要跟肯尼迪开展私人会谈,好把危机给解决掉的信息。

第二天,赫鲁晓夫把中央主席团会议给主持开了,让参加会议的人特别惊讶的是,赫鲁晓夫居然自己提出要去化解那个危机。

过去那很强硬的赫鲁晓夫一下子没了规矩,只会一个劲儿地求饶,最后「惨败收场」。

詹姆斯·多尔蒂和小罗伯特·普法尔茨格拉芙的【争论中的国际关系理论(第五版)】,是 2003 年的版本。

格雷厄姆·阿利森所著的【决策的本质:解释古巴导弹危机】(第二版),于 2008 年 1 月出版。

欧文·L·贾尼斯. 关于小集团思维以及决策极其失败的心理学研究. 2016 年 5 月出版的版本.

柳植编写的【美苏冷战的一次极限——加勒比海导弹危机】,是 2002 年 10 月出版的版本。

李德福所著的【千钧一发——古巴导弹危机纪实】,是 1997 年 1 月出版的版本。