北京冬奥会闭幕后不久,即2022年2月24日,普京骤然下令对乌克兰展开「特别军事行动」,对乌克兰军队发起了迅猛的攻势。

最初,普遍预测俄罗斯将迅速击败乌克兰,并实现其战略目标,这场战争被认为胜负已分。

然而,诸多因素交织,使得这场战争旷日持久,至今仍未决出胜负。

俄罗斯当前面临的困境,既源于外部势力的干预,也与其自身存在的内在问题密切相关。

中国保持中立立场,但这场战争的意义及其经验教训,仍值得我们深入思考。

回顾俄乌冲突全过程,可以总结出三个对俄罗斯而言极其重要的惨痛教训。

俄罗斯迟迟未能拿下乌克兰,闪电战演变成持久拉锯战,根本原因在于其国防建设的严重不足。

说到俄罗斯,人们往往联想到其前身——苏联,随之而来的便是苏军强大的战斗力、精良的武器装备和先进的军事技术,这构成了我们对俄罗斯乃至苏联的普遍认知。

然而,这种固有观念已不再适用,俄罗斯军事力量现已今非昔比。

俄乌冲突持续至今,双方实力较为均衡,用委婉的说法是「势均力敌」,直白一些则形容为「不相上下」。

乌克兰国内局势复杂,出现这种状况并不令人意外。

然而,俄军在战争中的表现却远低于预期,其诸多不足随着战事发展逐渐暴露无遗。

俄军武器装备升级换代速度滞后。

苏联昔日的军事实力虽然雄厚,但数十年发展变迁后,不少装备已显落后。

俄罗斯军队大量沿用苏联时代的装备,其军事实力很大程度上依赖于苏联时期遗留下来的军事储备。

凭借过时的作战装备,俄罗斯军队如何保持强大的战斗力?

俄乌冲突爆发后,俄罗斯虽然占据了显著的军事优势,但这并非源于其强大的军事实力,而是乌克兰相对薄弱的军事力量造成的。

关键在于,俄罗斯尚能利用苏联时期留下的军事实力,而乌克兰的军事基础则远为薄弱。

俄乌冲突持续升级,部分西方国家直接介入,对乌克兰提供了巨额军事援助,致使俄军装备的落后劣势日益显现,面临巨大的压力。

俄军倚重的苏-35S和苏-34战斗机,在乌克兰中部战役中遭遇乌军精确打击,损失惨重,未能完成既定作战目标。

现代战争强调海陆空一体化作战,空军凭借速度和灵活性优势,率先投入战斗,执行空中打击和轰炸任务,承担起侦察敌情、掩护地面和海上部队的职责。

俄军空中力量行动受挫,直接削弱了整体军事行动的效力。

空军和陆军的表现都令人失望。

陆军作战体系中,导弹精确打击和坦克集群突击,两者缺一不可,地位同等重要。

然而,俄军在两方面的表现依然差强人意。

导弹与常规武器截然不同,常规武器射程顶多几千米,即使配备辅助瞄准装置,最终仍需人工瞄准,对外部环境要求不高。

然而,导弹的情况则大相径庭,其射程远超其他武器。

中国导弹射程分级大致如下:中程导弹射程在1000米到3000米之间;远程导弹射程在3000米到8000米之间;洲际导弹射程则超过8000米。

如此惊人的射程,必然依赖于更先进的制导技术。

早期导弹主要依赖惯性制导系统,其原理是利用导弹内部的惯性测量单元,经精确计算引导导弹命中目标。

然而,这种导弹发射方式存在严重缺陷:复杂的计算过程耗时较长,而战场形势瞬息万变,这可能导致贻误战机,影响军事行动的顺利进行。

计算过程存在误差的风险,从而影响打击精度。

所以,借助科技进步,精确制导武器依靠卫星定位系统实施打击,已成为主要作战模式之一。

苏联解体及叶利钦执政时期俄罗斯经济的骤然衰退,直接导致其财政状况恶化,军工领域的资金投入持续减少,军事科技发展受到严重制约。

俄罗斯卫星数量下降,原因是旧卫星缺乏维护,而新卫星研发进展缓慢。

二〇二四年四月,俄罗斯副总理曼图罗夫表示,俄罗斯现有卫星超过240颗,并计划在今年再发射100余颗。

240颗卫星,数量看似可观,然而与美国6000多颗卫星相比,差距显著。

更何况,这240颗卫星中用于民用的数量众多,真正用于军事用途的卫星屈指可数。

俄乌冲突中,俄罗斯的导弹打击效能令人失望。

画面模糊如同马赛克,精准打击根本无法实现。

俄乌冲突持续时间之长,导致俄罗斯坦克部队损失严重,其装甲力量已接近半数折损,面临着严重的装备短缺。

无奈之下,俄罗斯只能启用一些老旧型号的坦克。

这些坦克长期缺乏保养,锈蚀严重,已严重影响其作战能力。

因此,建设世界一流现代化国防至关重要。

俄乌冲突爆发前,不少人认为第三次世界大战的可能性微乎其微,全球和平是主流趋势,各国大力发展国防力量实属多虑。

俄乌冲突无疑给世界敲响了警钟,无论是主动发起进攻的俄军,还是顽强抵抗的乌军,都再次证明了强大的国防实力至关重要。

强大的国防力量是维护和平的基石,唯有如此,战争的威胁才能远离我们。

俄乌冲突的根源并非近几年才出现,而是苏联时期遗留下来的历史问题。

苏联时代,乌克兰是苏联重要的组成部分。

然而,苏联的崛起加剧了冲突的激烈程度。

尽管乌克兰并入了苏联,但它仍追求在苏维埃体系内部享有更大自主权和发展空间。

苏共中央加紧对加盟共和国的控制,意图强化中央集权,由此埋下日后冲突的种子。

仅此而已,还不足以引发严重冲突。

苏联早期高速发展,各加盟共和国均从中获益良多,因此未有异议。

然而,苏联工业化进程的快速推进,也暴露出一个日益严峻的难题:工业建设所需的资金以及煤炭、钢铁、天然气等关键资源供应捉襟见肘。

面对这一难题,斯大林采取了两项关键措施:在农业领域推行集体化,并在乌克兰东部地区展开大规模开发。

中国农村的集体化,也就是人们常说的「大锅饭」模式,是指将农民组织成集体农庄,大家共同劳动,耕种收割。收获的粮食,除了满足自身的基本口粮需求外,其余都需上缴国家。

国家将收到的粮食销往海外换取外汇,所得外汇全部用于支持工业建设。

这种策略虽然牺牲了农民一部分利益,却是许多经济基础薄弱、工业化尚处于初级阶段的国家普遍采用的发展模式。

尽管全国实行农业集体化政策,需统一上缴粮食,但苏联根据各地粮食产量制定了差异化的征收指标:高产区多交,低产区少交。乌克兰作为重要的粮食产区,承担着每年交付巨量粮食的重任。

1932年,苏联工业化进程进入关键时期,为满足国家工业化建设的巨大粮食需求,强令乌克兰上缴770万吨粮食。

乌克兰当年遭遇严重自然灾害,导致粮食收成大幅延迟。

为了完成征粮任务,征粮队对乌克兰各地进行了地毯式搜查,甚至连老百姓的口粮都未能幸免。

一年后,乌克兰遭遇了大饥荒,许多缺乏粮食储备的民众因此饿死。

这场大饥荒导致一百多万乌克兰人丧生,这是大多数人的共识。

乌克兰民众普遍对农业集体化抱持强烈抵制态度。

乌克兰东部地区的开发,源于其自身所拥有的有利条件。

苏联地大物博,资源丰富,部分地区经济基础也较扎实。

然而,许多地区面临着一个困境:丰富的资源与发达的经济难以兼顾。

苏联远东地区蕴藏着丰富的石油和矿产,然而,恶劣的严寒气候、稀疏的人口以及与东欧平原的遥远距离,使得资源开发面临着巨大的成本和技术挑战。

东欧平原地区经济发展水平较高,人口密度大,但多数地区资源储备却相对匮乏。

乌克兰东部地区,得天独厚,资源丰富,工业基础扎实,在该国诸多地区中较为罕见。

鉴于此,斯大林决定对乌克兰东部地区进行开发。

乌克兰最初对此表示欢迎,因为发展该地区能刺激经济增长,并创造就业机会,可谓利好。

然而,乌克兰在资源开发过程中发现,苏联将乌克兰东部资源的一部分用于其他地区建设,一部分则用于出口创汇,所得收入却主要归苏联中央政府所有,乌克兰从中获益甚微。

这激怒了乌克兰。

苏联解体后,这些矛盾才得以暴露;如果苏联继续存在,这些问题很可能被长期压制。

然而,1991年苏联解体后,乌克兰的怨愤情绪彻底爆发。

苏联解体后,俄罗斯继承了其衣钵,乌克兰将对苏联的愤怒情绪指向了俄罗斯。

俄罗斯将自身视为苏联的合法继承者,视乌克兰为其势力范围,不允许乌克兰寻求外部支持,最终导致两国爆发战争。

两国未能妥善解决历史遗留问题,最终酿成战争。

这提醒中国,面对挑战,需摒弃旧模式,务求切实解决问题。

庆幸的是,中国已对此问题引起重视。

建国初期,中国政府高度重视边界问题,积极处理与周边国家间的边界争议,有效避免了边境冲突的发生。

世纪之交,中国积极处理与周边国家间的历史遗留问题,有效消弭了诸多潜在冲突。

归根结底,国家发展才是硬道理。

经济实力是军事、工业和外交发展的基石,国家发展始终重中之重,俄罗斯的经验教训值得我们深思。

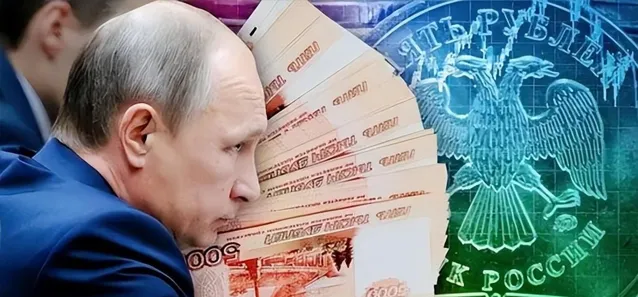

俄乌冲突持续胶着,西方国家纷纷采取制裁措施,手段包括冻结俄罗斯资产及撤出在俄投资产业。

俄罗斯正经历着史无前例的经济困境。

俄罗斯屡遭西方制裁,其底层逻辑在于俄罗斯经济实力的相对薄弱。

俄罗斯经济主要依赖石油、天然气等能源出口和重工业,其整体经济实力相对较弱。

然而,全球许多国家都依赖资源出口生存,并非俄罗斯独有。

俄罗斯的重工业发展滞后,经济形势严峻。

俄罗斯与西方国家的经济往来,其实非常有限。

西方国家对俄罗斯的需求,主要集中在石油和天然气等能源资源的购买上。

即便没有俄罗斯的资源供应,西方国家也能维持运转。

设想一下,如果俄罗斯的经济发展与西方各国深度融合,几乎所有领域都开展密切合作,西方国家还敢如此强硬地实施制裁吗?答案是否定的。

俄罗斯军事行动受阻的根本原因,在于其经济实力的不足。

战争的本质是资源的消耗,「大炮一响,黄金万两」道出了这个残酷的现实。从装备更新换代、日常维护到尖端技术研发,都需要巨额资金支撑。军事行动,缺钱寸步难行。

俄乌冲突中,俄罗斯表现不佳,资金匮乏是其最主要原因。

所以,中国必须从过往经验中汲取教训,无论面临多大的挑战,都应始终坚持经济发展这条主线。

面对西方国家,我国既要做好政治上的应对准备,也要积极寻求经济领域的合作,实现互利共赢。

总而言之,尽管中国没有卷入俄乌冲突,但仍需密切关注这场战争,从中汲取经验教训,并进行深入分析。

华语智库指出,【俄乌冲突长期胶着,暴露了俄军三大关键弱点】。

澎湃新闻对俄乌冲突中俄罗斯外交策略的困境与突破进行了深入分析。

北京日报刊发的【深度解读两年鏖战:俄乌之战的几个问号】一文,深入分析了俄乌冲突两年来的关键问题。