提起航空北所,大家脑海中浮现的画面是什么呢?我在网上经常看到一些评价,说它保守,依赖过去的苏联技术,缺乏创新活力。这些说法,其实都跟之前的五代机研发竞争有关。

虽然一些网民对此并不认可,但北所的实力不容小觑。每一次新型武器装备的公开展示,都让潜在对手感到深深的忌惮,实力可见一斑。目前,我们已经可以看到北所研发的多款主力战机,包括歼-16、歼-16D、歼-15T、歼-15D以及歼-35系列。

中国在飞机设计领域取得了显著进步,歼-15T系列的成功便是明证,这在空气动力学和机体结构设计方面实现了突破,因为苏联并没有研制出类似的弹射型歼-15。歼-35的诞生更是战斗机制造技术的一次革命性飞跃。此外,飞翼布局的G11项目也验证了某种战略飞行器的气动控制技术。然而,这些令人瞩目的成就,因为歼-14项目的失败而黯然失色,甚至遭到了一些网民的批评。直到南方某研究所的X-36试飞成功后,北方某研究所又公开了两种不同外观的飞行器图片,瞬间引发了广泛关注和猜测,网友们纷纷将其称为「歼-50」。

北六代,究竟指的是一款产品还是包含多个型号的产品呢? 这个问题其实并不简单,它取决于我们如何定义「一款」。如果仅仅指代一个产品系列,那么北六代可以被看作是一款。但如果我们关注具体的配置和功能差异,那么北六代实际上包含了许多不同的产品,它们之间存在细微的差别。所以, 「北六代是一款还是多款」并没有唯一的标准答案,这取决于你关注的重点是什么。

北方第六代战机项目,并非单一机型,而是多种型号的组合,可以理解为同一平台衍生出多个不同用途的飞机。 这种「一机多型」的设计理念,甚至超过了歼-35系列的水平。 那么,这种说法是从哪里来的呢?

因为我国只有北方设计所负责舰载战斗机的研发,所以研制第六代舰载机这项重任毫无疑问地落在了他们身上。 考虑到歼-35已经实现了「一机多型」,我们有理由相信未来出现的X-50也会采用类似的设计思路,从而满足不同作战需求。

其次,那些网上的图片,虽然看起来很像,但仔细对比,又会发现明显的差异。这足以说明问题了。

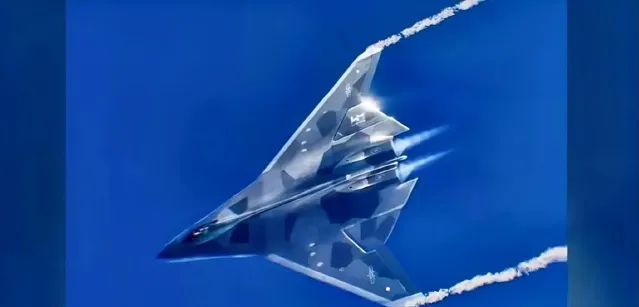

网络上流传的两段试飞影像资料显示了飞机外观上的显著差异,最明显的区别在于机体颜色和设计。其中一张图片清楚地展现了飞机腹部从弹仓位置延伸至发动机的一条明显沟槽。此外,飞机尾部设计与歼-20的类似,也具有深沟结构。从图片上看,飞机发动机间距狭窄,与歼-20的设计相似,因此没有尾椎。

涂装深色的X50战机,其尾部设计与歼-35相似,这让人联想到它的发动机布局可能采用了更宽的间距。这种设计导致机身加宽变扁。基于此,我推测……

与照片中颜色较浅的X50飞机相比,深色系的X50飞机尺寸更大。这一发现非常重要,因为它与后文第三点论述相互印证,也直接关系到新型空战理论的构建。

沈飞墙上画的三架飞行器,乍一看很像,细节看不清。仔细观察,你会发现这三架飞行器虽然相似,但大小却差异巨大,似乎是三种不同型号的飞行器。它们的样子很新颖,很可能代表着新型飞行器技术。

综合以上分析,我们可以看出,X-50项目并非简单地开发一种飞机,而是基于气动平台,研发出一系列不同型号的飞行器,这与歼-35的「一机多型」思路有着显著区别,体现了更大的差异性。最近曝光的两张不同照片,很可能就展示了其中的两种型号。

仔细观察一下X50的整体设计,你会发现它大胆又实用。这种设计理念让我相信它具备极强的隐身能力,超高的机动性,以及在空战中取得胜利的潜力。

网上流传的「x50」其实是个网络代号,因为现在还没看到它的真容和正式编号,所以就暂时这么称呼它了。这架飞机的设计很特别,它结合了第五代战机早期型号的机身结构和一种叫做「兰姆达翼」的机翼。从飞机的头部来看,它和放大了的歼-35战斗机很相似,这也侧面证明了歼-35机头在隐身方面的技术水平很高。

这架飞机的设计非常简洁流畅。机身从前端雷达罩位置开始,呈现出明显的菱形折线,线条逐渐收窄,延伸至双进气口,并与机翼完美融合,浑然一体,没有一丝多余的突起。

飞机的主翼之后是尾翼,它像倒三角一样,与主翼在同一平面上,两者浑然一体。不过,关于这个尾翼的设计,大家的看法却不太一样。一种说法认为,尾翼和主翼实际上是一个整体,这就是所谓的「兰姆达翼」。另一种说法则认为,尾翼其实是由水平尾翼和垂直尾翼巧妙组合而成的折叠结构,展开时看起来像兰姆达翼,但又解决了兰姆达翼本身容易出现的受力难题。

从试飞照片来看,飞机的翅膀末端是带有特殊装置的结构,许多研究报告和网络信息都认为这部分是可以旋转的。翅膀尖端是飞机离中心最远的地方,因此它的旋转能产生极强的翻滚力,比歼-36飞机两侧的特殊翼面产生的力还要大得多。X50飞机本身也配备了类似的翼面,所以它的翻滚能力应该算是目前最强的,这也就意味着它拥有超强的机动性能。

我们以前认为X50有三种尺寸,这其实是一个非常复杂的系统工程。 就像我在标题里提到的,设计师的规划非常周到。这是为什么呢?

如今的空战和过去大不一样了,不再是简单的飞机对飞机的肉搏战。现在,空战越来越依赖信息技术,无人机也扮演着越来越重要的角色,各种类型的飞机协同作战,有人驾驶飞机和无人机互相配合,甚至朝着无人机自主作战的方向发展,战场也不仅仅局限于天空,还扩展到了地面和海洋。 官方媒体报道说,歼-35战斗机能够指挥其他飞机进行编队作战,这体现了现代空战的新特点。

未来的空中战争,夺取制空权以及远程攻击敌方目标,是空军必须完成的两大核心任务。这两种任务,一个是空中对抗,另一个是对地面和海上目标的打击。 随着作战任务的要求越来越严苛,指望单一型号的飞机就能完美胜任所有任务是不切实际的,这样会造成能力上的严重不足。

歼-36,一款采用三发动机的战机,在军迷中引发了诸多科幻想象。然而,它只有一种型号,这种单一性导致其发展存在不平衡。虽然试图拓展多种作战用途,但可能在各个方面都无法达到最佳状态。例如,相比歼-20,它的空战机动性逊色;在对海对地打击方面,由于无法内置大型导弹,能力也有限。因此,歼-36对五代机作战领域的提升是有限的,主要体现在提升隐身条件下的对海对地打击能力。许多人认为三发动机战机能达到4到5马赫的速度,这并不现实。至于爆震发动机等先进技术,还需要进一步观望。不过,三发机的设计确实能够为长时间高速飞行提供可靠的动力保障。

北所未来的空战制胜之道是什么?我认为,隐身能力、信息化水平和机动性是区分六代机和五代机,乃至决定胜负的关键。 这三个方面,是未来空战的三个重要门槛。

要想不被发现,隐身是最好的办法。五代机已经能躲避某些雷达的探测,但我们还要努力让它在更广的雷达波段下隐身,藏得更深更巧妙。 正因为如此,X50的设计才如此简洁流畅。未来六代机,隐身涂层技术还会更上一层楼。

歼20和歼35的研制过程中,充分体现了我国在信息化领域的巨大进步,这使得我们的雷达技术水平有了显著提升。 这种提升带来了更强大的主动探测能力,不仅能更有效地发现目标,还能支持更复杂的联合作战模式,甚至可以指挥无人机进行独立作战。

第五代战斗机已经达到了人类飞行员所能承受的极限机动能力。 实际上,所谓的「超机动」对于有人驾驶飞机来说,机动性并不优秀,发展潜力有限,因为过大的过载会严重危及飞行员的生命安全。 正因为如此,未来的战斗机必然是无人驾驶的。 无人机无需顾虑飞行员的生理承受能力,因此才能真正实现「超机动」,充分发挥像X-50那样的先进气动布局设计的优势,这种设计远远超出了有人驾驶飞机的需求。

我们可以大胆猜测,那个肚子部位有条沟、身材细长的飞行器,应该是一架无人机。 这种猜测的理由是:它的机身纤细,重量轻盈,速度很快,而且在无人驾驶的情况下,更容易实现高速且极具灵活性的飞行动作,这比有人驾驶的飞机要灵活得多,也更激进。 因此,面对这种极其敏捷的空中武器,敌方飞行员根本无法做出有效反应,因为它太快太灵活了。

沈飞漫画墙上展示的那架巨型飞机,让我联想到南昌飞机设计研究所研发的歼-36战斗轰炸机。我觉得,与其拘泥于现有方案,不如让沈阳飞机设计研究所更大胆一些,直接为它配备四台新型WS-15发动机,打造一款专门负责轰炸的超大型飞机。想象一下,它拥有巨大的弹药舱和极远的航程,这将完美弥补我们空军远程打击能力的不足,成为一股强大的力量。

没错,这些都只是我的猜测,但我真心希望它们能变成现实。 我特别盼望第六代舰载机早日问世,带给我们意想不到的惊喜,就像当初发现新大陆一样!

这段文字阐述了一种观点或方法,但表达得不够清晰,需要进一步润色。 为了让读者更容易理解,我们应该用更简洁明了的语言,避免使用过于复杂的句式和专业术语。 通过重组句子结构,重新组织语言逻辑,使其表达更流畅自然,意思更明确。 最终目标是让这段文字更易于理解和接受,并留下深刻印象。 感谢您的阅读,欢迎大家一起探讨,并留下您的宝贵意见。