70年代初,中国考虑从英国购买性能领先的「斯贝」发动机成品并引进专利进行生产。这本是一年好事,但在当年却引发了一场风波。有人说,这是「卖国主义」、「爬行哲学」,必须坚决反对; 但也有很多人支持引进,认为可以打破西方的技术垄断。

1974年三机部在北京召开了「744会议」,讨论引进英国发动机和自主开发910发动机的问题。在征求各研究所意见时,603所也就是后来研制飞豹的设计所这样表态:如果不引进斯贝,正在设计的新轰炸机(就是后来的歼轰-7「飞豹」)也可以正常推进。但如果从打破技术封锁和提高自身研制水平的角度考虑引进斯贝,那么这款发动机是比较适用于新轰炸机的。

1975年5月11日,叶帅就引进斯贝做了批示:「我的意见,不可不买,不可多买。」最后由周总理拍板,此事才尘埃落定。后来中英两国经过谈判,于1975年12月13日正式签订了「斯贝」MK202发动机的技术引进合同。据说连买发动机带引进技术,一共花了7600万。

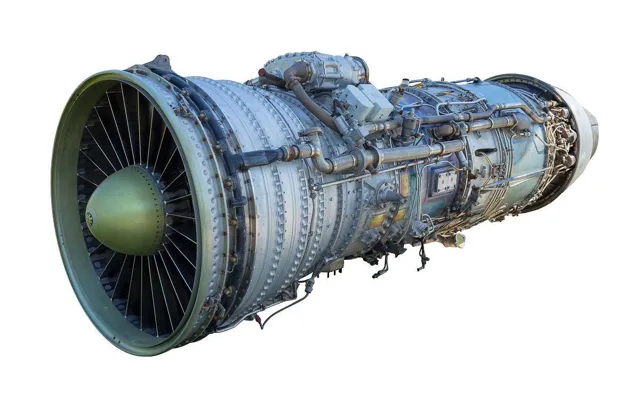

「斯贝」是一种出色的军用发动机,属于60年代国际领先水平。英国人对斯贝很有信心,他们曾嫌弃自己装备的美制F-4K发动机不行,用「斯贝」换掉了原来的J79。美军也觉得斯贝这款中推航发不错,引进制造权后用在了海军A-7攻击机上。

当时国内的航发水平,只相当于国外50年代末的水平,引进英国发动机可以提升我们自己的技术水平,1974年虽然已经有设计所开始对新轰炸机做预研,但国防科工委对三机部正式下达研制任务是1975年,国务院和中央军委正式下达研制海空军共用轻轰炸机任务,是1977年的2月6日,所以斯贝最初并不是专为飞豹引进。

其实斯贝具体给哪个型号用,当时没有考虑 得 特别清楚。曾经 想给新歼(歼9或者歼13),但它的高空性能满足不了需求,接着又想装在新强击机上,发现也不太合适。后来因为和歼击轰炸机比较匹配,才确定成为(歼轰-7)的动力。但斯贝的国产化,也差点因为歼轰-7的下马而夭折。

合同签订后,中国版斯贝命名为涡扇-9,由西安航空发动机厂(430厂)负责试制。当时国家是非常重视的,试制小组的组长由副总理担任。

虽然英国给了技术,但当时我们的航发整体制造水平比较落后,消化起来很困难,用了差不多5年才摸到点皮毛。1979年11月,才用英国零件组装出了四台成品,并由中英两国专家在430厂完成了150小时的持久试车考核。按照合同约定,发动机的高空模拟、低温冷启动和循环疲劳强度都要送到英国进行,合格后才算正式掌握了英国技术。尤其是高空台模拟试车,当时我们虽然有自己的高空台但很不成熟,完成不了这个任务。

因为有了这次去英国的测试,中国技术人员才有机会近距离接触英国高空台,在英国测试期间获得的信息,为中国开发自己的高空台助力不少。后来中国自己的高空台是充分借鉴了英国和前苏联的技术后,于1995年正式通过国家验收的,并与1997年获得国家科学进步特等奖。

虽然引进「斯贝」的技术取得了一定进展,但围绕这款「资本主义发动机」的争议一直没断,总有反对的声音。与此同时,歼击轰炸机项目正经历着可能被迫「下马」的动荡,于是国产化「斯贝」也跟着陷入停滞。耗费巨资买来的几十台发动机,就一直存放在403厂旁边的407库房里吃灰,每年还得有专人来维护保养。

虽然引进「斯贝」的技术取得了一定进展,但围绕这款「资本主义发动机」的争议一直没断,总有反对的声音。与此同时,歼击轰炸机项目正经历着可能被迫「下马」的动荡,于是国产化「斯贝」也跟着陷入停滞。耗费巨资买来的几十台发动机,就一直存放在403厂旁边的407库房里吃灰,每年还得有专人来维护保养。

当时403厂还流行一个段子调侃这些发动机,说西安有两个兵马俑,一个在秦始皇陵,另一个在403厂。因为当时只要外地有人来403厂,除了参观兵马俑,就是去库房看这几十台英国发动机。这种情况让三机部甚至中央的压力都很大。(来自原603所副所长徐嘉善回忆)

一直到歼轰-7项目稳定之后,「斯贝」的国产化进程才起死回生。可以说,斯贝和飞豹是互相成就:没有飞豹,就没有斯贝的后续开发;没有斯贝发动机,飞豹的后续发展也可能遇到大麻烦。

据603所技术人员介绍,「斯贝」的中低空性能好、推力大、油耗低、可靠性高,维修性好,使用寿命也长,很符合歼轰-7的设计定位。飞豹的总设计师陈一坚也曾开玩笑说:飞豹这是选了个洋媳妇。

虽然国产化重启,但我国在号称「工业桂冠」的航空发动机领域欠债实在太多,短时间内无力突破,只能一点一点「啃」,这一啃就是几十年。

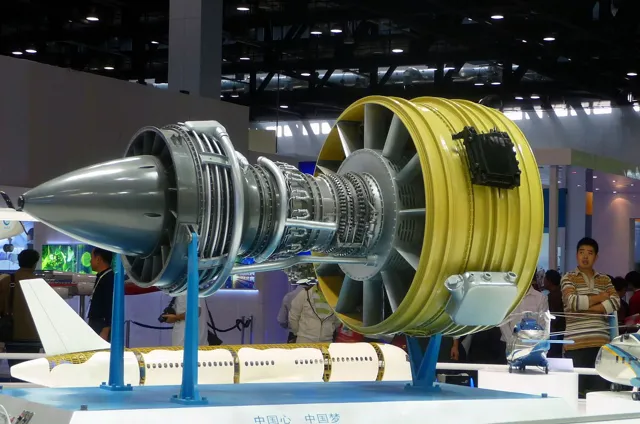

2000年1月,也就是引进英国技术将近30年后,国产斯贝——秦岭发动机的整体方案才基本确定。2002年夏,装配涡扇-9的歼轰-7首飞成功;2003年7月18日,涡扇-9顺利通过国产化工程技术鉴定。

至此,英国「斯贝」正式在中国落地生根。